カスタマージャーニーと並んで、消費者の行動を整理することのできるマーケティングファネル。

多くの人はマーケティングファネル=パーチェスファネル と考えているかもしれません。

しかし、マーケティングファネルはパーチェスファネル以外にも存在していることをご存知でしょうか?

この記事では、新しく提唱されているマーケティングファネルや従来のパーチェスファネル も含めて計4種類のモデルを紹介します。

▶▶ボトルネックを特定し、受注率をアップさせる「ファネル分析」ができるSFAはこちら

この記事の内容

マーケティングファネルとは?

まず、そもそもマーケティングファネルとはなんなのでしょうか?

マーケティングファネルとは、消費者が購入に至るまでの道筋を図にしたものです。

ファネルとは漏斗を意味し、マーケティングファネルで最も古典的なパーチェスファネルが漏斗のような形をしているためにこのように名付けられました。

マーケティングファネルの中にも、いくつかの種類がありますので、パーチェスファネルを含めて紹介していきます。

パーチェスファネル

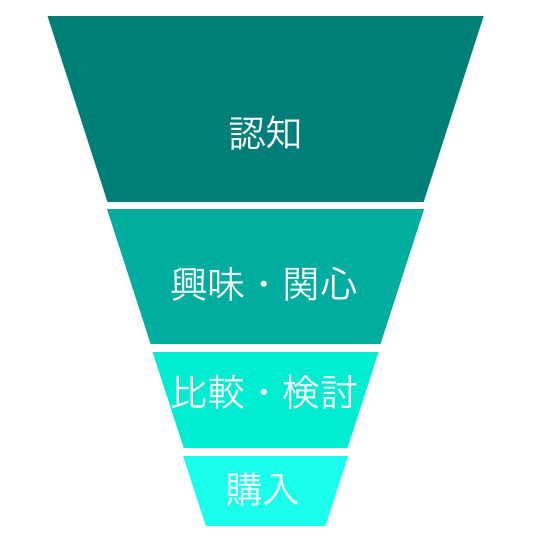

パーチェスファネルとは、消費者が商品を購入するまでの行動を「認知」「興味・関心」「比較・検討」「購入」の4つに分類して図式化したものです。

消費者の購買決定プロセスを説明する「AIDMAモデル」の図式化と同義と言ってもいいでしょう。

AIDMAモデルとは、

- A(Attention):商品やサービスの存在を認知する

- I(Interest):興味を持つ

- D(Desire):欲しいと思う

- M(Memory):記憶する

- A(Action):購買行動を起こす

の頭文字をとったもので、やはり消費者の行動を示しています。

▶︎▶︎AIDMAモデルについては以下をご覧ください。

商品を認知することは多くの人がしてくれますが、徐々に興味・関心→比較・検討→購入というフェーズを経るごとに人数が絞られてきます。

そのことを漏斗の形で表したものがパーチェスファネルなのです。

パーチェスファネルのメリット

では、パーチェスファネルを使うことによりどんなメリットがあるのでしょうか。

①リードがどこで離脱したのかが分かる

パーチェスファネルの考え方を用いることによって、どの部分がボトルネックとなって購入を妨げているのかが分かります。

例えば、SNSや広告などのインプレッションが多い場合、認知は多くの人にしてもらっていると判断できます。

それにも関わらず、商品をカートに入れる人が少ないのならば、「関心」もしくは「比較・検討」というフェーズになんらかの問題があることが想像できるでしょう。

パーチェスファネルが、マーケティング施策の弱い部分を分かりやすくするのです。

②それぞれのレベルで施策を打つことができる

パーチェスファネルを用いれば、どこが弱いのか分かるため、次にどんな施策を打てばいいのかが一目瞭然となります。

段階別に必要とされる典型的な施策は以下の通りです。

認知→広告などを打つ。動画広告やSNSなどを利用する。

興味・関心→ニーズを育てる。情報を提供することで比較・検討へと繋げる

比較・検討→実際に試してもらったり、クーポン券の配布などを行い最後のひと押しをする

以上のように、パーチェスファネルを用いることによって実際は複雑なリードの行動を簡略化して見ることができ、自らの弱みと取るべき手段が見えてくるのです。

◆ファネルごとの売り上げを可視化し、「ファネル分析」をするならSFA!

関連記事:

マーケティングファネル・パーチェスファネルは古い?

しかし、「マーケティングファネル、パーチェスファネルは古い!」など、ファネルの限界が指摘されているケースもあります。

例えば、2015年にGoogle社のアビナッシュ・コーシックが”The marketing funnel is dead. Again. Or at least, it should be.”とマーケティングファネル=パーチェスファネルの死を示したことが知られています。

ここでは、なぜパーチェスファネルが古い、もしくは限界を迎えていると言われているのか?

その3つの理由について説明します。

①消費者行動はもはや直線的ではない

社会の変化に伴って、消費者がモノを買う行動様式は変わってきました。

それに伴って、消費者の行動が「認知」→「興味・関心」→「比較・検討」という直線で理解できるものではなくなってしまったのです。

つまり、リードは「認知」から入ってくるのではなく、他のフェーズを入り口とするかもしれないし、なんらかのフェーズを飛ばしてしまうこともありうるようになったのです。

例えば、手元にあるスマートフォンを用いてAmazonのページに飛び、そこから自分の欲しいものを検索して購入してしまえば、少なくとも「認知」のフェーズはスキップされてしまっています。

また、youtubeで紹介されている商品をyoutubeの概要欄のリンクから直接飛んで購入したならば、「認知」「興味関心」「比較・検討」というフェーズが飛ばされています。

このように、消費者の行動は一筋縄ではいかなくなってきたのです。

②リードの多様化

パーチェスファネルの長所は、消費者の行動を画一化・単純化して見ることができる点でした。

しかし、現在、その単純化のメガネを通して見ることができないほど消費者の行動は複雑化してしまいました。

価値観や嗜好は複雑化し、単純に図式化を行うだけでは何が購入の障壁となっているのかの識別が不可能になっています。

もっと細かいニーズに合わせた概念が必要となってきているのです。

ニーズの多様化するリードの獲得方法については以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:リード獲得とは?7つの効果的なリード(見込み客)獲得方法を解説!

③購買後の行動が明らかでない

パーチェスファネルは「認知」から「購入」に至る一方通行の図となっています。

その場合、「一度買った人がもう一度買う」という場合が見過ごされてしまっているのです。

それだけでなく、一度買った人がインフルエンサーとなって口コミで他の人を購入に至らせるような例も無視されてしまっています。

「商品を買って終わり」ではなく、商品を買った後も顧客と企業の関係が続いていることをパーチェスファネルは無視してしまっています。

以上のように、パーチェスファネルでは掬い上げられない例が多く出てきてしまっており、それがパーチェスファネルの死を招いてしまったと考えられています。

3つの新しいマーケティングファネル

では、マーケターはどのようなパーチェスファネルに代わるマーケティングファネルを利用することができるでしょうか。

この記事では、新しく提唱されているマーケティングファネルを3つ紹介いたします。

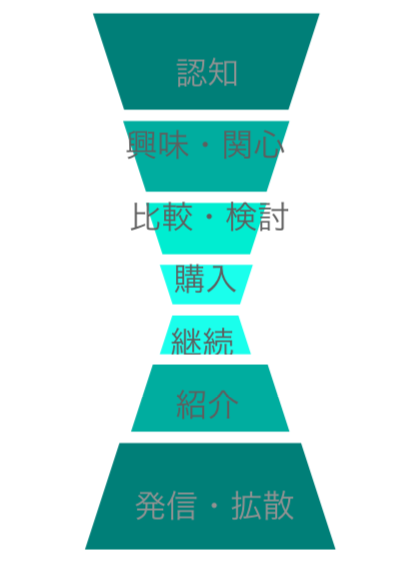

ダブルファネル(アワーグラスファネル・インフルエンスファネル)

このファネルは、一度商品を買ってもらった後のインフルエンスの部分まで視野に入れているファネルです。

このファネルを使えば、商品を買った方のアフターケア、つまりはカスタマーサポートもが重要な施策であることがわかってきます。

そして、このファネルでは発信・拡散の部分まで重要視していくことが大事であると示しています。

「売って終わり」「買って終わり」に止まらない関係の構築が大事なのです。

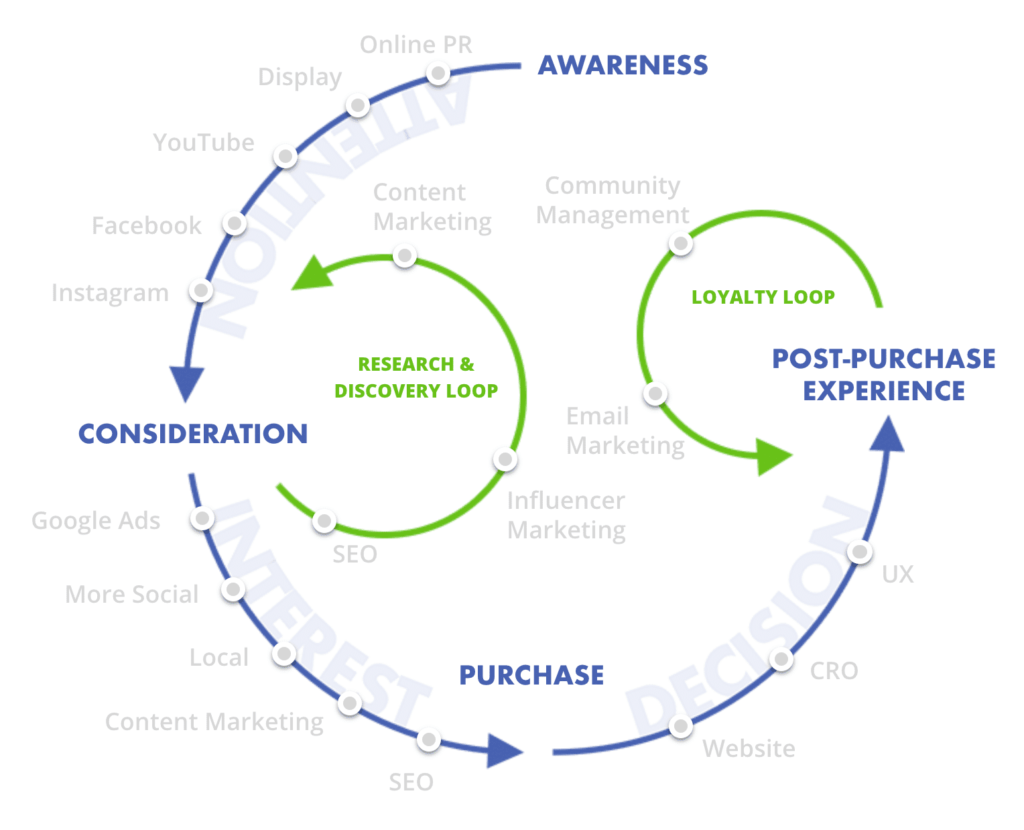

ルーピングファネル

(https://www.uptimiser.com.hk/the-new-digital-marketing-funnel/ より。2020年1月10日閲覧)

このルーピングファネルは、一直線ではない消費者の行動原理を「ループ」というキーワードを用いて効果的に説明しています。

つまり、商品を買うかどうか悩んでいる間には、直接的に購買に繋がる行動は取らず、様々な商品などと比較し、そのフェーズに止まり続けるのです。

しかし、購入後にダイレクトメッセージなどが送られてくれば、商品を買うための逡巡(興味・関心/比較・検討)を経ずに直接購買に繋がる行動をとることもありえます。

この部分が、図のLOYALTY LOOPの部分です。

このルーピングファネルの強みは、複雑な消費者の行動を図に落とし込むことができている部分にあります。

また、販売後の消費者の行動までカバーできるようになっています。

自分たちのマーケティングのスタイルに合わせてこの図に新しいフェーズやループをプラスすることで、より応用的な分析ができることでしょう。

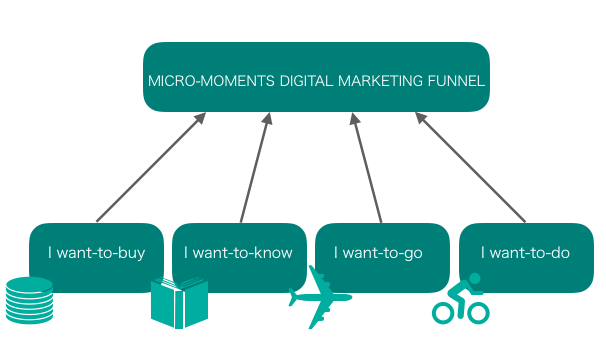

マイクロモーメントファネル

「いますぐ買いたい」、「いますぐしたい」、「いますぐ行きたい」、「いますぐ買いたい」……。

このような瞬間をGoogle社は「マイクロモーメント(micro-moment)」と呼んでいます。

関連記事:マイクロモーメントとは?重要性やマーケティング活用事例

スマートフォンの普及によって満たされやすくなったこのような願望の瞬間に着目したのがマイクロモーメントファネルです。

つまり、このファネルには「認知」も「興味・関心」も「比較・検討」も存在しません。

あるのは、「いますぐ買いたい!(I want to buy right now!)」という意思のみであり、それを図式化したものが上図なのです。

このマイクロモーメントファネルでは、消費者がそれぞれの意思を持つ時に、どのような行動をしているのか、より肌で実感できるような簡単な図になっています。

「いますぐ〇〇したい!」と潜在層が感じる・感じた時に簡単に接触できるチャネルは自社にあるでしょうか?

他に、どのような「いますぐ〇〇したい」が存在するかを考えることでマーケターも自らの会社の新しい方策が見えてくるかもしれません。

ニーズの多様化するリードの獲得方法については以下の記事でも詳しく解説しています。

関連記事:リード獲得とは?7つの効果的なリード(見込み客)獲得方法を解説!

AIエージェントツールでマーケティングファネルを改善する

AIエージェントとは

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

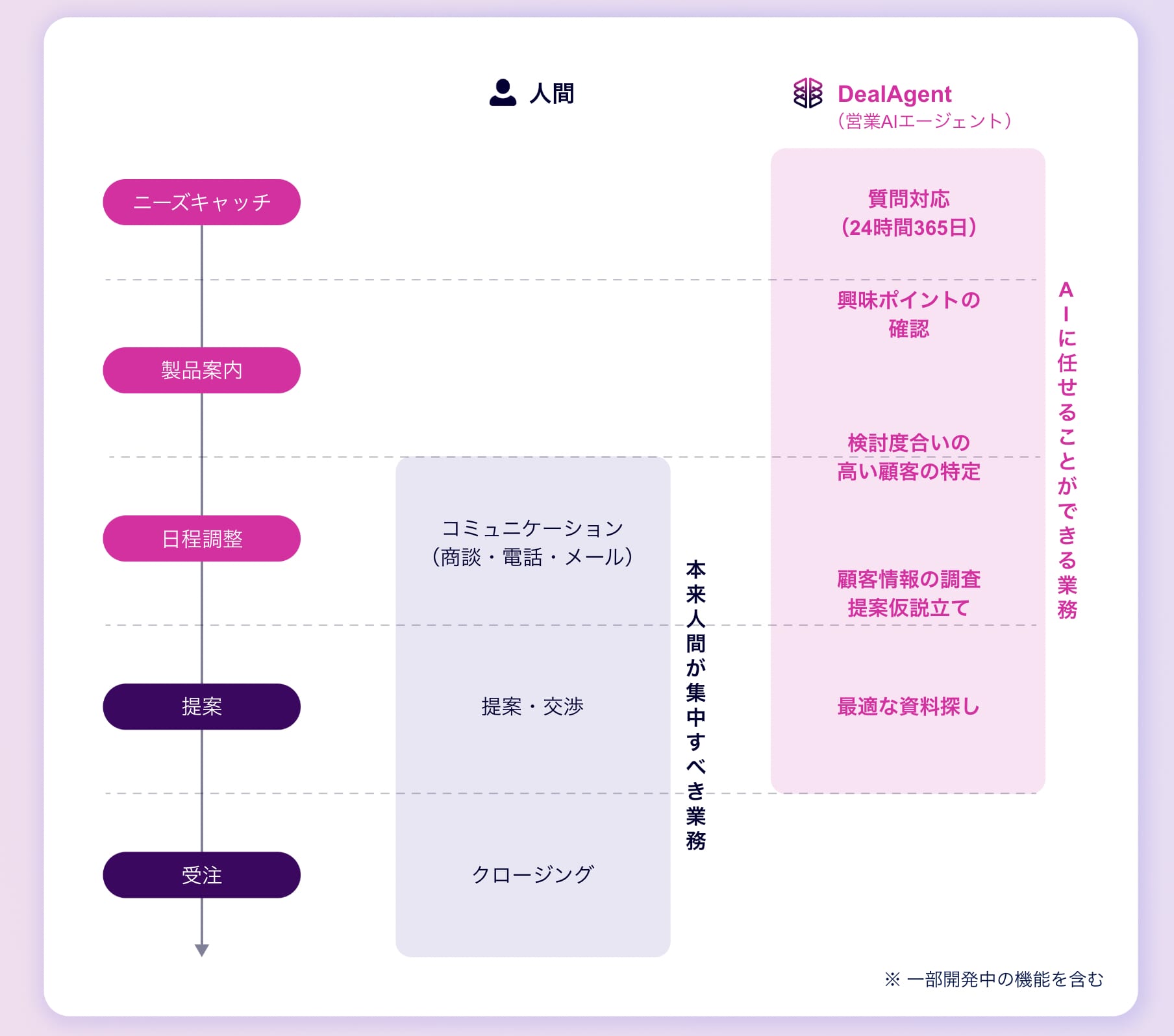

Mazrica Engage

Mazrica Engageは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。Mazrica Engageを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

サイト来訪からコンバージョンまでのCVR(コンバージョンレート)がBtoBのWebサイトだと平均2.23%と言われています。このCVRを改善する新しい手法としてAIチャットが注目されています。Mazrica EngageはAIチャットをサイトに埋め込んでCVRを上げることができます。

リード→ホットリード化、ホットリード→商談化、などのマーケティングファネルを改善できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、Mazrica Engageを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

Mazrica Engageの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに

この記事では、パーチェスファネルについて説明するとともに、パーチェスファネル以外の新しいファネルについても紹介しました。

ぜひ、このような概念図を用いることでマーケティングの施策に役立ててみてください。

複雑になった消費者行動に当てはまる図がきっとあるはずです。

マーケティング〜営業のプロセスの劇的に効率化|Mazrica Marketing概要資料

Mazrica Marketingは集客と売上の向上に寄与するマーケティングオートメーションツールです。マーケティング〜セールスのプロセスを効率化するMazrica Marketingの機能や活用例を紹介します。

資料をダウンロードする