6月16日(火)に株式会社イノーバ様と共催セミナーを開催いたしました。

本セミナーでは、営業成果の最大化に特化したSFA「Senses」を提供するマツリカ(Managing Director 中谷 真史)と、コンテンツマーケティングを支援するイノーバ(代表取締役CEO 宗像 淳 氏)が、アフターコロナのマーケティング・営業のあるべき姿について対談いたしました。

【日時】2020年6月16日(火) 10:00~11:00

【場所】オンライン

【講演】株式会社マツリカ Managing Director 中谷 真史、株式会社イノーバ 代表取締役CEO 宗像 淳

【プログラム】10:00~オープニングトーク 10:10~対談 10:50~質疑応答

【主題】これからの営業とマーケティング・今打つべき施策

▶︎▶︎アフターコロナのビジネスとは? 変わるビジネスについて紹介

この記事の内容

オープニングトーク

【宗像さん】

本日の対談を始める前に、まずは「コロナbefore /afterでB2Bビジネスはどう変わったか?」というテーマで現在の日本そして世界のビジネスの現場がどのような状況になっているかを解説させていただきます。

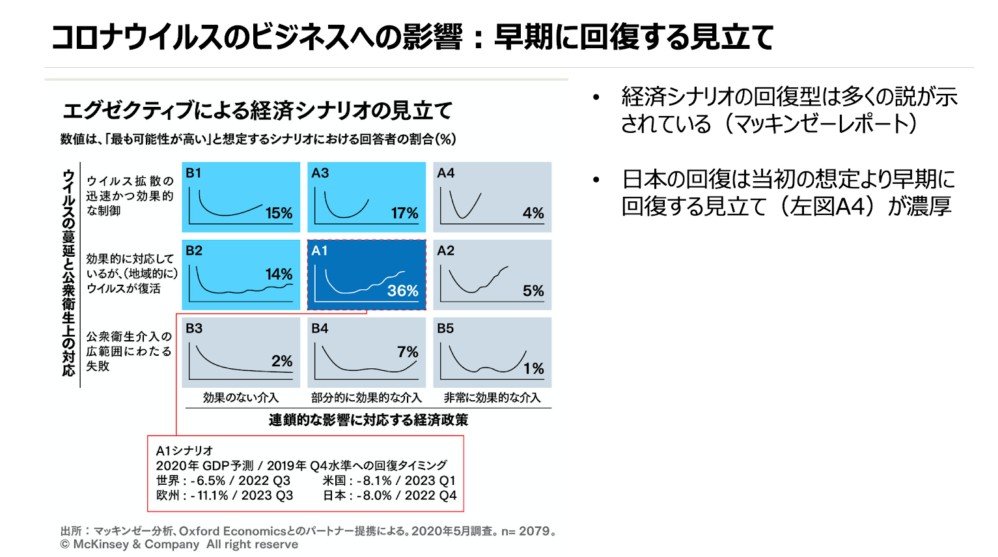

まずご覧になっていただきたいのが、こちらのマッキンゼーが発表した新型コロナウイルスによる影響の予測シナリオです。

経済の回復シナリオは複数パターンありますが、左下のB3に近づくほどビジネスへの影響が長引き、右上のA3に近づくほど影響を受ける期間が短くなると予測されています。

日本国内の状況を振り返ると、3月上旬から本格的な流行を迎え、政府の緊急事態宣言を受けて外出自粛や出勤自粛の期間を経て先日その宣言が解除されました。

そんな日本は、右上のV字回復が期待できるのではないかと言われています。

理由は、緊急事態宣言が解除されたことと、欧米諸国と比較して感染者数が抑えられているという要因があります。

一方の欧米は、今まで感染症にないような流行のスピード。

外出禁止令を解除している国もありますが、流行の第二波や第三波のリスクが高く、先が読めない状態です。

日本という国としては経済回復が早いといわれていますが、企業の回復はどうでしょう。

業種別の影響度の違いについても資料に掲載しておりますが、みなさまの業種や顧客の業種が新型コロナでどのような影響を受けているかによって、自社のビジネスにおけるインパクトが変わってくるのではないかと思います。

例えば、国をまたいだ移動はしばらく難しい状況ですし、人の移動が減ったことで石油の価格も下落している。

保険金の支払いのため保険会社の負担が大きくなっている。

外出自粛のため、車も売れない、服も売れない、飲食店にもお客様が入らない。

このようにいろいろな業種で影響が出ていることはすでにご存知だと思いますが、私は新型コロナによる影響の「今この瞬間をどうするのか」を考えなければいけない初期フェーズは過ぎていると考えています。

これからは、ワクチンが出来上がるまでの「ウィズコロナ」をどうしていくのか、そして流行後の「アフターコロナ」をどうしていくのかが大きなテーマになってくるでしょう。

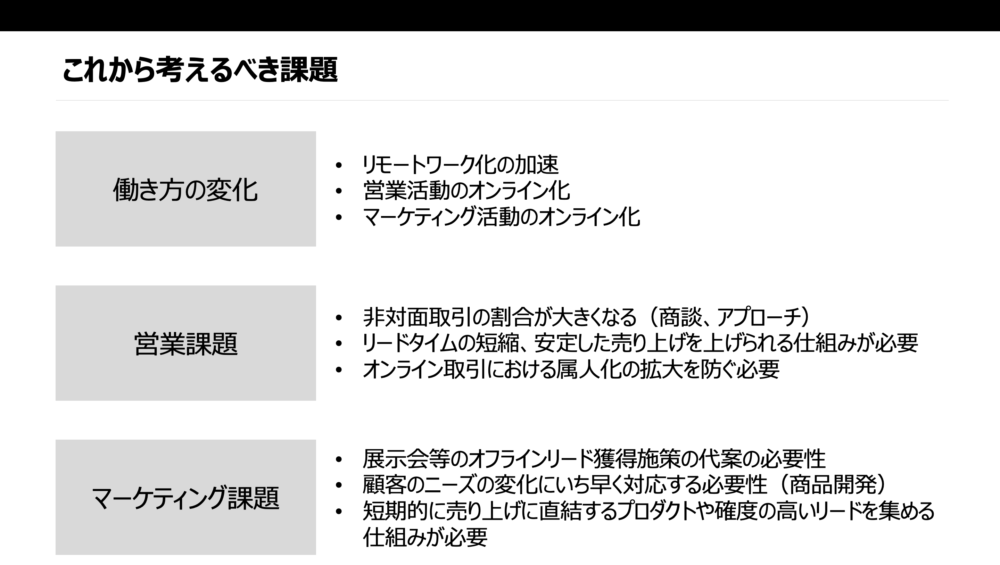

例えば、最近ではリモートワーク導入を推進した結果、あらゆる面でのデジタル化が進み、オンライン商談やWEBマーケティングへの注力にシフトしている企業が多くなっています。

実際に、3月上旬にお客様にアンケートを行ったところ、営業面で出ている影響として「展示会がなくなっている」などの対面での営業の課題が上がりました。

展示会を例にすると、今年の開催はまず無理でしょうし、来年はオリンピックが控えているので大規模な展示会開催も難しいと予測されます。

海外での展示会に力を入れていた企業は、それ以上に見通しが立っていないでしょう。

デジタル化が進んでオンラインの敷居が下がっている今だからこそ、対面での展示会からオンラインでの商談の有効性が増しているので、これからはDXが大きく広がっていくのではないかと考えています。

さて、ここからは中谷さんと共に、「どうなる?これからのB2Bビジネス 今こそ取り組みたいDX・データ活用」をテーマに新型コロナによるビジネスの影響を対談形式で進めていきたいと思います。

【中谷さん】

コロナ禍の今、営業面でもDXが半ば強制的に推進されている現状です。

そんな中でみなさまの課題となっていると考えられるポイントを6つのテーマでご用意しました。

それぞれを具体的なシチュエーションや業務フローに照らし合わせたり、宗像さんや私の知見を取り入れたりしながら、みなさまに共有していきたいと思います。

いただいたご質問などによっては内容が変わる可能性もございますが、どんどんご質問もください。

対談

リード獲得方法は今後どうなる?(展⽰会や訪問営業はできなくなる?)

【中谷さん】

先ほど宗像さんからも展示会のお話がありましたが、これからのリード獲得の方法がどう変化していくのかというテーマから始めたいと思います。

マーケティング部門では展示会がなくなってしまった影響は大きいですし、営業面では展示会に取って代わってWEB相談が浸透してきている状況です。

宗像さんは、新型コロナ流行前と比較して展示会について変わりがあった点についてどのようにお考えでしょうか?

【宗像さん】

今までは、展示会を活用していたのは製造業が多かった印象です。

個人的に、製造業は自社HPやオウンドメディアに力を入れたりマーケティングをデジタル化したりするなどの取組みがスローペースな業種だと感じていました。

展示会や対面営業が中心の業種でしたが、この新型コロナによりデジタル化に向けて動き始めている印象を受けています。

例えば、自社HPの見直しのご相談。

今までは商品を並べて表示するだけのHPだった企業が、営業現場で話しているような内容を反映した課題解決型のHPに変えたいといったご相談です。

また、4月上旬に某IT企業から「展示会や自社カンファレンスの開催が厳しい状況なので、バーチャル展示会を企画したい」とご相談を受けたこともあります。

その時は、バーチャル展示会の実績がなかったことと、リソースの問題もありお断りしたのですが。

今まで展示会という場で見せていたことを、インターネットというデジタルの場でどのように表現するかという課題もありましたし。

でも、そのあともさまざまな企業からバーチャル展示会のご相談を受けています。

あらゆる業種で模索している段階だとは思いますが、展示会の代替策を講じていかなければいけないと思って動き始めているようですね。

営業の側面では、オンライン商談に対する抵抗感が急激に落ちていると感じています。

なぜそう感じているかというと、今まで対面営業にこだわっていた企業の上層部がオンライン商談に顔を出すようになったから。

ビフォーコロナではオンライン商談は担当者との一次スクリーニングにしか利用されていなくて、興味を持っていただいて商談を進めていく場合には訪問するというプロセスが多かったですよね。

でも今は、オンライン商談で決裁者が画面の向こう側にいる。

決済フローが複雑なB2Bビジネスにおいて、オンライン商談でキーマンが登場するということは大きな変化だと感じますね。

【中谷さん】

その通りでして、上位役職者にとってのオンライン商談のハードルが下がっているのは事実ですね。

リモートワークが普及していることも相まって、役職者にとって気になる商談があればすぐに顔を出せる環境が整っているんです。

一方で、対面だからこそ感じることができる表情や、上司と部下の関係性などを読み取ることが、オンライン商談だと難しい。

その場にいたら雰囲気でキャッチできていたものが、オンラインでは当然ながら見えにくくなっていますね。

【宗像さん】

まさにその通りですね。

そこで当社が工夫しているのが、オンライン商談のあとのフォローアップの電話。

相手の担当者へアフターフォローをすることで、この案件を進めたいと思っているのか、決裁者がどの方でどう考えているのか、などをオンライン商談後に聞き出すようにしています。

参加者さまから今いただいたご質問の中にも「オンライン商談中に決裁者かどうか判断するにはどうすればいいのか」という課題も来ていますね。

やはり非デジタルの場面でできていたことがオンラインではできなくなっていると感じている人が多いようです。

ちなみに中谷さんは、オンライン商談のこのような課題について、何か対策を取っていますか?

【中谷さん】

私は、商談の“中”と“外”で分けるようにしています。

オンライン商談は始まってしまうとコントロールしにくいので、事前準備がポイント。

“外”の場面でいうと、商談を始める前に担当者と目的の確認からゴールの擦り合わせ、商談に参加する方の名前や特徴までヒアリングしておきます。

商談後の工程は、宗像さんがおっしゃったようにフォローアップの電話をしていますね。

そしてオンライン商談の“中”の場面では、対面の商談よりもファシリテーションが求められるようになっているので、どのように場回しをしていくかを事前に設計しておきます。

例えば、どのタイミングで誰に話を振ると効果的か。

この人はこんな反応をしそうだから、こういうオブジェクションハンドリングを用意しておこう。

このように、目的をもって具体的な事前設計をするようにしています。

【宗像さん】

御社でいうと、オブジェクションを言う立場の方はどのような立場で、どんなタイミングでオブジェクションを言ってきますか?

あえてオブジェクションを言うように誘導しているのか、中谷さんが先手を打っているのかも聞きたいです。

【中谷さん】

最も多いシチュエーションは、初回の担当者との面談が終わって、上長につないでもらった商談のタイミングですね。

「本当に必要なのか」「他の業務に支障が出るのではないか」というオブジェクションが多いので、機能面よりも使った場合のメリットを訴求するようにしています。

【宗像さん】

不安を解消してあげて、更にソリューションの良さも訴求するんですね。

【中谷さん】

その通りです。

さて、元のテーマに少し話を戻させていただきますが、今のこの状況下でリード獲得が難しくなっている企業が増えている一方で、逆にリードが増えたという企業もありますが、この点について宗像さんはどうお考えでしょうか?

【宗像さん】

新型コロナやリモートワークに関する情報については「とりあえず話を聞きたい」という人が多いので、それらに関連するソリューションではリードが獲得しやすくなっています。

そして、それ以外の情報やソリューションは“不要不急”と見なされてしまっていますね。

今はコロナ対策をしつつ、アフターコロナも考えていかなければならない時期。

つまり、それらに紐づけて訴求できていなければマストハブとは捉えてもらえません。

また、オンライン広告やコンテンツマーケティングなどを以前から取り組んでいた企業は、リードが減っていないという話はよく耳にします。

当社についてもそうなのですが。

リードタイムは長くなってしまいましたが、リードの獲得については少し減っただけで留まりました。

以前からオンラインに力を入れていたかどうかで、明暗が分かれた感じはありますね。

【中谷さん】

おっしゃる通りで、当社も問い合わせが増えました。

以前からインバウンドのコンテンツマーケティングを強化していたからこそ、このタイミングで記事への流入もかなり増加しています。

それらの施策の重要性を改めて痛感しましたね。

【宗像さん】

コンテンツの話でいうと、当社では記事だけでなくウェビナーも強化しています。

まずは、週一回開催している自社のウェビナー。

そして、週二回を目標にしている共催ウェビナー。

ウェビナーは毎回70~80名の方が参加してくれるようになっていて、特に温度感が高い企業では一社で6名ほど参加してくれることも。

ただし、ウェビナーはアフターフォローの設計が大切だから、きちんと事前設計をしてから臨んだほうがいいですね。

【中谷さん】

なるほど。

先ほどお話にあがったバーチャル展示会は、リード獲得には効果的だと思いますか?

【宗像さん】

バーチャル展示会については情報収集しているのですが、今はまだ成功パターンが確立していない印象です。

バーチャル展示会最大のメリットは、いつでもアクセスできていつでもアクセスアウトできる点だと思うのですが、そのメリットが課題にもなっているように感じます。

バーチャル展示会は、複数の企業がウェビナーを同時開催するような運用方法になりますよね。

各社が集客することで動員人数を増やすことはできますが、集客した人が自社のセッションに来てくれるかどうかは分かりません。

このような課題にどう対策を講じていくのかは、これから次第ですね。

開催方法も手探りの状態なので。

でも、新しいものは失敗を繰り返して型を作っていくものです。

自社でミニバーチャル展示会を開いてみたり、他社のバーチャル展示会に参加して情報を収集してみたりして、型を模索している段階なんです。

【中谷さん】

そうですよね。

今までのオフラインの展示会では「この企業とこの企業に興味があるから行ってみようかな」と思って実際に足を運んで、その場でそれ以外の企業から声をかけられて接点を持つことも多かったです。

でも、バーチャルだとそれが難しい。

【宗像さん】

あとは、展示会に参加してくれる方にも課題がありますね。

ウェビナーに参加してくださっている方の話を伺うと、オフィスに出勤している方はウェビナー参加のために会議室を取って、会議室内でウェビナーに参加しているという話が多いんです。

つまり、バーチャル展示会に参加するとなったら、参加者たちが会議室などに集まってパソコン画面を観なければいけないという状況にもなりますよね。

参加者側の工夫も必要なのではないでしょうか。

【中谷さん】

先週、約5,000名が参加した最大規模のバーチャル展示会があったそうです。

結果がどうだったかはまだ伺っていませんが、情報が足りない今だからこそ感度高く情報をキャッチしていきたいですね。

リード→商談化率を上げるために今すぐすべきこと

【中谷さん】

リード獲得についてお話してきましたが、次は商談化率を上げるためにするべきことを聞かせていただけますか?

【宗像さん】

「このような状況下だからこそ、これを導入するべきだ」「リモートワークだからこそ、このソリューションを入れるべきだ」といったストーリーの組み直しは、今すぐにでもやるべき。

ただ、ベンダーの独りよがりなストーリーになってはいけないので、今発生している商談でお客様から「なぜこのタイミングで問い合わせをしたのか」「なぜ今、商談しようと思ってくれたのか」をヒアリングして、実際の文脈に落とし込んでください。

また、今までの施策の効果が出にくくなっている部分と、効きやすくなっている部分が明確に分かれていますね。

例えば、各社でリモートワークが導入された3月や4月は電話がまったくつながらない状況でした。

そこで当社では、リソースをインサイドセールスではなくウェビナーなどのマーケティングに寄せました。

かといってインサイドセールスをなくしたのではなく、メールなどの電話以外の手段でウェビナーに誘導するなどの施策を取りました。

【中谷さん】

確かに、資料ダウンロードやお問い合わせで得られたリード情報に会社の電話番号が記載されていても、電話がつながらないという場合が多かったです。

商談化率を上げることについて、私の中でのキーワードは“コンテンツ”。

ウェビナーも、メール1本も、営業担当者という人自体もコンテンツと考えています。

例えば、一斉配信のメルマガが届いても嬉しくないですよね。

でも、「なぜ私があなたに連絡をしたのか」が明確になっていて、自社や自分にとっての有益な情報が載っていると反応したくなります。

このようなコンテンツ作りはかなり意識するようになりましたし、効果も実感しています。

【宗像さん】

大手の某代理店では、リモート商談を売り込むためにパソコンとリモート商談ソフトのパックを作って、それを自分で動画撮影してメールに埋めこんで送ったそうです。

メールの本文は短くして、重要な内容は動画の中にあるという工夫をしたのだとか。

売り込み的な内容ではありますが、お客様の印象付けになっていますし、他の大量のメルマガに埋もれない工夫がされています。

コロナ禍でメルマガ配信をする企業が増えている中で、“何をどうやって送るか”が大切になっていますね。

【中谷さん】

そもそも「商談化率を上げる」ということが正しいのかどうかを今一度考えたい。

リードの中には興味が高くない情報収集層が一定数いるとすると、リードが増えたとしても情報収集層も増えているということ。

リードを精度高く見極めることで商談化率を落としたとしても、商談からの受注率を上げていくことのほうが少ない工数で大きな成果につながるのではないでしょうか。

【宗像さん】

確かにおっしゃる通りですね。

特に、当社が提供しているマーケティング分野のソリューションは情報収集層が多い。

当社の歴史的には、受注率は10~15%だったんですよ。

そこにデキる営業が入社してきて、その人の受注率が40~45%という結果になったのです。

その営業をひとことで表現すると、商談の数をこなすのではなく受注を取ることにこだわりを持っている人。

お客様のために何をするべきなのかを理解していて、お客様に納得してもらうための分析と提案をしっかりしている。

つまり、しっかり提案して確実に受注しようとするならば、数を回すことは難しいんですよね。

このことと中谷さんのおっしゃった内容から、確度の高いリードを商談化することが大事なのだと感じました。

だから、本日参加してくださっている方々は、リードの見極めや商談化する場合の要件などを会社で整理するようにしてください。

【中谷さん】

そうですね。

マーケからの商談供給数は増えていても、実際に商談をしてみると温度感が低いという場合が多く、なかなか受注を取れずに疲弊している営業担当者も多いと聞きます。

これから欠かせないデータ活用

【宗像さん】

気になったのですが、御社ではABMをしていますか?

それに付随して、どのようなデータを集めているかを知りたいです。

【中谷さん】

まずは、リードの属性情報はマストですね。

「この属性なら受注しやすい」「受注しにくい」という仮説はある程度立てることができるので、業界や企業規模などの基本は押さえます。

更に、自社のソリューションがフィットしやすいのかという情報も集めます。

例えば、SFA初心者なのかリプレイスなのか、現在グループウェアはどのようなものを導入しているのかといったデータです。

もちろん「とにかくデータを取ればいい」とはまったく思っていません。

仮説のないところに示唆はないと思っているので、どんな属性だと受注の傾向が高く、どんな属性だと単価が高いのかという傾向を分析するためのデータとして捉えています。

また、案件に対する営業の活動情報も収集します。

例えば、初回の商談で決裁者が登場したかどうか。

無料トライアルをしたかどうか。

これらは受注率が大きく変わる要件なのですが、これもデータを取っていなければ傾向を掴むことはできません。

営業活動のデータを集めることで、「このアクションはするべきか、しなくてもいいか」を精査していくことができるんです。

【宗像さん】

それらのデータ分析や仮説はどなたが担当しているのでしょうか?

【中谷さん】

基本的には私です。

受注率や失注分析は、イネーブルメントの担当者とも話し合いますね。

【宗像さん】

このデータ活用の話は、個人的にはもっと時間を設けて聞きたいくらいです。

当社はSFAとExcelを併用してしまっている状態なので……。

本来は、SFAに一元化することが一番いいとは分かっているのですが。

【中谷さん】

実際には、それが正解とは限りませんよ。

われわれも「SFAで全て完結してください」と主張するつもりはありません。

私だって、失注分析をするときにはCSVにしていますし。

業務を効率化して生産性を上げられる部分をSFAに任せられれば、メリットのある使い方ができると思いますよ。

デジタルツールのセキュリティ

【宗像さん】

ご質問でいただいている“セキュリティ”の話に移りましょう。

【中谷さん】

私は、オンライン商談をするにあたって、ツールはいくつか用意するようにしています。

ツールによってもセキュリティが違いますし、先方の企業によってセキュリティポリシーが異なるので、厳しい企業にはプロダクトを選んでいただくようにしていますね。

▶︎▶︎オンライン商談という新しい方法。どのツールが結局いいの?

【宗像さん】

私は、オンライン商談よりもウェビナーの話をさせていただきます。

最近「ZOOMでウェビナーをしたいのだが上長がセキュリティ面で不安だと言っているので、最近のZOOMのセキュリティ対策情報はないか」と聞かれました。

基本的には、各ツールはアップデートされていて、セキュリティ対策を講じています。

それよりも、個人的には運用面に気をつけたほうがいいと思うんです。

例えば、画面が共有できるので不用意な情報が流れないようにするなど。

オンライン商談の障壁

【中谷さん】

ご質問の中に「オンライン商談をしていく中で、お客様との信頼関係構築が難しい」というものがありました。

まさに、本日のテーマの一つである「オンライン商談の障壁」ですね。

【宗像さん】

このことに関しては、事前のセットアップが大事。

特にアウト型の「ぜひ一度お話させてください」というスタンスだと、先方はこちらの出方をよく見て「聴くに値するのか」「信頼できる会社なのか」と判断しています。

そうなると、リレーション確立のフェーズのウェイトが大きくなってしまいますよね。

ということは、お客様が自分に対してある程度の信頼がある状態でオンライン商談を始めることがポイント。

当社のように、ウェビナーから無料相談会に流入して、そこで課題や解決の方向性が合致してから提案のフェーズに入っていくという流れですと、すでに信頼関係がある程度結ばれている状態で商談に進めます。

オンライン商談では、営業担当任せではなく、目的や構成を固めなければいけません。

【中谷さん】

まさにその通りだと思います。

会う前に勝負は決まっていると言っても過言ではありません。

私の話ですが、営業に特化してTwitterやnoteで情報発信をしていることで、見てくれた人が私を信頼してくれて「会いたいな」と思ってくれるんです。

信頼関係って、「この人って良い人だな」という好感と、「この人はビジネスについて詳しいな」という専門性の二軸だと考えています。

つまり、商談もこれらに絞って設計することが大事。

もちろん私も実践しています。

“好感”でいうと、私自身の見た目や社会的望ましさ、自己開示や共通項などがありますが、どの手法を使ってどう感じてもらうかを考えてアイスブレイクまで設計しています。

中立的であること、そしてお客様のほしい情報について情報格差をもっていると示すことがポイントなので、どのタイミングでどの情報をどんな言葉で伝えていくのかまで事前異設計していますね。

「セールスはアート」とも言われていますが、このようにコミュニケーションさえも狙ってサイエンスすることができるんです。

【宗像さん】

シリコンバレーのベンチャーやアメリカのIT企業でよく読まれている『シリコンバレー流交渉術』という本があるのですが、まさに中谷さんが今おっしゃったような内容が書かれています。

金額が大きい商談や、ベンチャーキャピタルから出資してもらう場合は特に、どうやって信頼を勝ち得て「この人に頼みたい」と思ってもらえるかがカギ。

【中谷さん】

これって、残念ながらSFAやCRMでは捉えられないデータなんですよね。

われわれの武器であるソリューションをもってしても対応できない。

でも、今後そういう領域さえもデジタルで捉えられるようになったら、更におもしろいセールスマーケティングの世界になりそうですね。

【宗像さん】

MAやSFA、ウェビナーなどを導入して始めている企業が多いですが、実際は「便利な道具が手に入った」というだけ。

どう使って活かしていくのかが大事です。

ツール自体の良し悪しだけでなく、使い方の良し悪しもある。

これからDXが進んでツールを当たり前に使う時代になったとき、使い方でどうやって差を出していくのかが重要です。

ツールを使って課題をどうやって解決するのかを考えなければいけない。

自社だけでなくお客様の課題をキャッチするスキルも、個人レベルでも組織レベルでも挙げていく必要があると思っています。

【中谷さん】

先ほどの“デジタルでは捉えられない”という話もありましたが、そのような領域って少ない方がいいと思うんです。

リモートワークが普及していることで「ねぇねぇ、ちょっといい?」という情報共有や話し合いが減っていますよね。

つまり、営業としてもマーケティングとしても、定量的なデータをベースにディスカッションすることは必須になってくるでしょう。

データを取るためにはデジタルツールを使わなければいけません。

私自身、ソリューションを提供しているベンダーという立場としてデータをベースにしたディスカッションは実際にやっていることではありますが、運用面でつまずくときがあるのも事実です。

そんなとき、目的意識をもって推進していく人が、いかに責任感をもってやっていくかが大事になります。

ツールをなんとなくの手段とするのではなく、目的意識をもって推進していくことが求められるようになるでしょう。

【宗像さん】

その通りですね。

マーケティングも営業も、途中からSI案件に変わってしまうことが多い気がします。

ツールを運用できていないお客様が多い。

当社でもインサイドセールスを始めたり、データが蓄積されたことで分析できるようになったりしているので、まずはデータを貯めることが大事なのだと気付きました。

商談はどうしても経験則になりがちですが、データがあればベテランでも新人でも共通のファクトで分析できます。

分析して議論する枠組みを作ることは、自社の営業を改善するためには必要なことですよね。

総括

新型コロナウイルス感染症の流行は、ビジネスに大きな変化をもたらしました。

まだデジタル化を進めていなかった組織もコロナによってDXを取り入れ始めたことで、これからはどの業種・どの職種でもデジタルツールの活用が広がっていくことが予想されます。

そのような「DXが当たり前の時代」になったとき、「どのようにツールを使い、どのようにデータを使うか」という『使い方』が、明暗が分かれるポイントになるでしょう。

今回のウェビナーでは宗像氏・中谷氏の経験から、具体的なデジタルツールでのデータの取り方や分析方法だけでなく、それをベースにした提案方法やマインドセットまでご紹介していただきました。

ただ単にツールを使うだけでなく、そのツールから得たものを実際の現場に落とし込んでいくことこそ、真のデジタルツールの正しい『使い方』だということが理解できたウェビナーでした。

また今回のウェビナーでは、プログラム以外にも参加者からいただいたご質問にその場で回答していくというリスナー参加型になっており、実際に現場で直面している課題を講演者だけでなく参加者とも全員で共有できました。

オンラインという場だからこそ、気軽にコミュニケーションを取ったり自分の悩みを吐露したりして積極的に参加できる空間になっているのでしょう。

オンライン商談やウェビナーの開催を検討している企業にとっても、非常に参考になるウェビナーとなりました。

SFAに関する紹介記事はこちら: