現代ビジネスにおいて、デジタルテクノロジーは不可欠な存在です。

企業が競争力を維持し、より良い社会を実現するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)が必須となっています。

多くの企業や業界でDXの重要性が叫ばれ、経済産業省をはじめ国も積極的に推進しています。

しかし、どのようにDXを推進すれば良いかわからない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特に「営業DX」に焦点を当て、その意義や実践方法、事例について解説します。

この記事の内容

営業DXとは

営業DXとは、営業部門においてデータや先進のデジタル技術を活用し、顧客の購買行動やプロセスの最適化を図るとともに、顧客の課題解決に寄与する組織体制を構築する取り組みです。

DXは企業全体で推進されるべきですが、部門ごとに実施しても大きな効果が期待できるため、営業部門でのデジタル化、すなわち「営業の見える化」は極めて重要な要素となります。

営業DXを導入することで、各担当者の行動、案件の進捗、顧客の詳細情報、さらにはトップ営業のノウハウが組織全体で共有され、属人化が解消されるとともに、組織全体の営業力が強化されます。

関連記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味やDX推進のポイント・事例まで紹介

▶︎▶︎【無料公開】営業活動もテレワークが一般的に!オンラインでも成果を上げている営業組織の秘訣とは?

営業DXが必要な背景

営業DXが必要となっている背景について、より詳しく解説します。

オンラインでの営業活動環境の充実

IT の進歩により、「営業は必ず対面で」という長年の常識が揺らいでいます。

いまや Web 会議システムを使えば訪問せずに相手の表情や反応を読み取りながら商談を進められ、資料共有や製品デモもオンラインで完結します。

創意工夫次第で成果はオフラインと遜色なく、担当者の移動負荷を抑えつつ顧客ごとにきめ細かな提案を行うことができるようになり、こうした現場ニーズが営業DXを後押ししています。

顧客が情報を仕入れやすくなった

同時に購買側の環境も激変しました。商品やサービスの情報はインターネット上に豊富に公開され、比較記事やレビュー動画は瞬時にアクセスできます。

個々の営業担当者が持つスピードと知識量だけでウェブ上の情報に勝つことは難しくなりました。そのため、現代の営業に求められるのは、顧客の業務や課題を深く理解し、その文脈に合った洞察を添えて提案することです。

そのためには、営業のDX化を行い、顧客データを蓄積する仕組みを作り、顧客ニーズの変化を分析することが重要となります。

企業の慢性的な人材不足

また、営業DXの必要性は、「2025年の崖」と呼ばれる課題とも密接に関連しています。

経済産業省のDXレポートが警鐘を鳴らしたこの問題は、レガシーシステムの複雑化やブラックボックス化、老朽化が進む中で、IT人材不足や基幹システムのサポート終了など、深刻な経済損失をもたらすと予測されています。

2025年から2030年にかけて、年間最大12兆円の損失が懸念される中、レガシーシステムの刷新とともに、営業を含む各部門でのDX推進は、企業が将来的なリスクに対抗するための重要な戦略となっています。

(経済産業省 DXレポートより)

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方から成功事例まで解説

DX化とIT化の違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)と似た言葉に「IT化」がありますが、両者は明確に異なる概念です。その違いは主に目的にあります。

「IT化」は、これまでアナログで行っていた業務の一部にデジタル技術を取り入れることで、作業の効率化を図る取り組みです。

たとえば、紙の資料で行っていた情報共有を、ITツールで代替することでスピーディかつ手間なく進めるようにする、といった事例が該当します。

これはあくまで業務の形式や流れを維持したまま、部分的にデジタル化するものです。

一方の「DX」は、より本質的な業務の変革を意味します。ITやデータを活用することによって、業務プロセスそのもの、あるいはビジネスモデル全体を見直し、抜本的な改革を目指すのがDXの目的です。

単なる効率化にとどまらず、新しい価値の創出や競争優位の確立を視野に入れたアプローチとなります。

また、DXと併せて理解しておきたい用語として、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。

これらの用語は一見似ており、実務上も明確に線引きされることは少ないですが、それぞれの意味と使い方には違いがあります。以下に整理してみましょう。

営業IT化

営業IT化とは、従来アナログで行っていた業務を、ITツールを導入してデジタルに置き換えるプロセスです。

業務内容や流れ自体には大きな変化はなく、作業効率やスピードを高めることが目的となります。

たとえば、これまでFAXで送っていた書類をメールで送信するようにしたり、紙のカレンダーをオンラインスケジューラーに変更するなどが該当します。

営業デジタイゼーション

次に、営業デジタイゼーションは、紙の営業メモや訪問記録などのアナログ情報をデジタルデータとして保存・管理し、業務の効率化を図る取り組みです。

たとえば、OCRを活用して手書きのメモや名刺情報をデジタル化し、社内共有や検索を容易にすることが挙げられます。これはデータ活用の第一ステップとも言えるものです。

営業デジタライゼーション

デジタライゼーションは、デジタイゼーションのように単に情報をデジタル化するだけでなく、業務プロセスそのものをデジタル技術の活用によって再構築することを意味します。

たとえば、SFAを用いて顧客とのやり取りや商談履歴を一元管理することで、社内での情報共有が円滑になり、営業の判断や対応スピードが大きく向上します。

このように、業務のやり方そのものに変革を加えるのがデジタライゼーションです。

関連記事:営業のデジタル化とは?DXとの違いや推進方法を紹介

営業DXの主な対象業務

営業DXとは、単に営業プロセスを効率化するだけではなく、顧客との接点や営業活動全体をデジタル技術で再構築し、革新をもたらす取り組みです。

その適用範囲は広く、顧客管理から商談、新規リードの獲得まで、あらゆる場面で活用されています。

ここでは、営業DXの対象業務となる代表的なものについて解説します。

1. 顧客管理・分析

営業DXの導入により、顧客情報の一元管理と可視化が可能になり、営業担当者の間でスムーズな引き継ぎが実現されます。

加えて、顧客の過去の購入履歴や問い合わせ履歴、ニーズの変化などを分析することで、より的確な提案やサービス提供が可能になります。

こうしたデータ活用により、クロスセルやアップセルの機会も発見しやすくなり、顧客ごとの最適なアプローチが実現できるようになります。

2. 商談

オンライン商談ツールを活用することで、営業担当者は移動時間や交通費の削減を図りつつ、より多くの顧客と接点を持てるようになります。

また、資料の共有や録画・自動文字起こしといった機能を通じて、商談の内容を正確に記録・振り返ることができるため、営業活動の改善や育成にもつなげやすくなります。

リモート環境においても、地方や海外の顧客と容易に接続できるため、対応エリアの拡大も期待できます。

3. 新規リード獲得

マーケティングオートメーション(MA)やSNS広告の導入により、これまで属人的で非効率だった新規顧客の開拓が、デジタル上で戦略的に行えるようになります。

見込み客の行動データをもとに最適なタイミングでアプローチできるため、成約に至る確度が高まり、商談化率の向上が見込まれます。

また、リードの獲得から育成、引き渡しまでを一貫して仕組み化することで、営業担当者の工数も大きく削減できます。

4. 課題調査

デジタルツールを活用した課題調査によって、顧客のニーズをより深く、かつスピーディーに把握することが可能になります。

たとえば、Webアンケートやオンラインインタビューを通して取得したデータをAIで分析すれば、顧客の本質的な課題を特定しやすくなり、提案の精度を高めることができます。

これにより、顧客の期待に即した提案が可能になり、信頼関係の構築にもつながります。

5. アンケート調査

営業活動の成果や顧客満足度をリアルタイムで把握できるようになる点も、営業DXの大きな利点です。

オンラインフォームや自動配信システムを活用することで、アンケートの実施から集計・分析までの作業が大幅に効率化され、迅速にPDCAを回すことが可能になります。

これにより、顧客からのネガティブな声に早期に対応できるようになり、顧客満足度の向上や離反防止に貢献します。

営業DXの現状と注意点

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)は多くの企業で注目されていますが、営業部門でのDX推進は依然として限定的な状況にあります。

ボストンコンサルティンググループの調査によれば、「DXに成功している」と回答した日本企業はわずか14%にとどまり、世界平均の30%を大きく下回っています。

多くの日本企業がグローバルなDXの波に乗り遅れている現状です。

しかし、DX導入にあたっては以下のような課題も存在します。

- DXに必要なテクノロジーが不明確

(≒どんなITツールを導入すべきかわからない) - Xプロジェクトとの成果と事業部⾨トップにとってのメリットの関連性がない

(≒DXプロジェクトの成功が現場の成功とは限らない) - 伝統的な考え⽅から抜けきれない⼈材による抵抗

(≒ ITツールの活⽤・定着が難しい)

これらの障壁があるものの、実際にツールを活用すれば、5~10倍のビジネスプロセスのスピードアップ、10%の顧客満足度向上、さらには5~10%の売上増加など、大きなメリットが期待できます(マッキンゼー・デジタル・日本の調査より)。

▶︎▶︎これから営業DXを始める人が読むべき資料はこちらから

営業DXのメリット

企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める理由は多岐にわたりますが、特に営業部門でのDXは業績向上に直結する効果をもたらします。

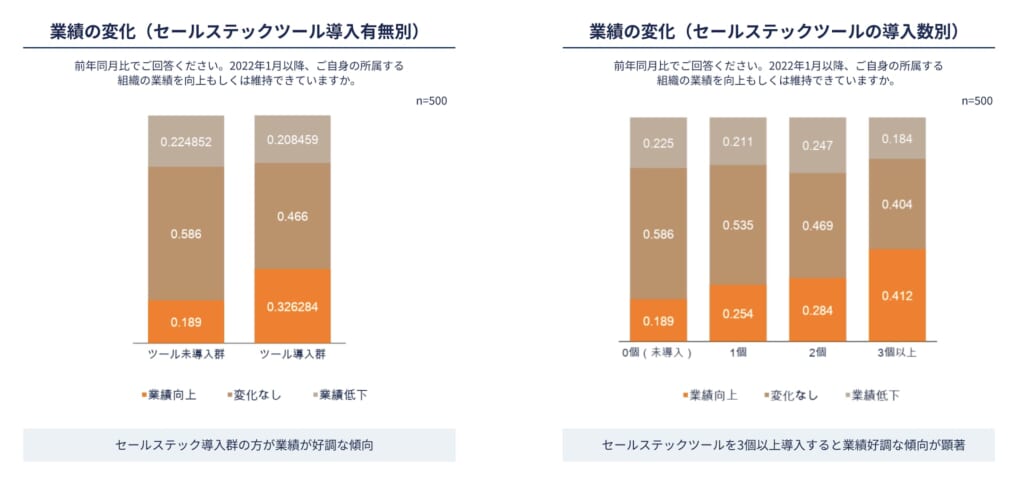

弊社が発行するJapan Sales Reportの調査によれば、セールステックツールの導入状況と業績には正の相関が認められています。

また、経済産業省発表の「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」の調査結果によると、

-

- 顧客ロイヤルティ、顧客維持率の向上

- 生産性向上

- コスト削減

- 利益向上

- 属人化の解消

という5つの側面で、フォロワーの約2倍ものリーダー企業が「DXの恩恵を受けている」と答えています。

※内訳は、リーダー企業(DX戦略があり、収益の3分の1以上をデジタル製品とデジタルサービスから得ている企業)が103名、フォロワーが1,457名。

つまり、DXを推進している企業はあらゆる側面でメリットや効果を実感しているため、企業がデジタルトランスフォーメーションを導入することには意義があると言えます。

▶︎▶︎世界基準に照らし合わせた日本版セールステックツールの最新カオスマップはこちらから

以下では、上記の5つのメリットを4つの項目にまとめて紹介します。

顧客満足度・顧客維持率の向上

CRMやSFAを活用し、顧客データを一元管理することで、顧客のニーズや関心をデータ化することができ、パーソナライズされた顧客アプローチが可能になります。

さらに、蓄積されたデータは顧客満足・維持に繋がる新たな商品・サービス作りの役にも立つでしょう。

営業生産性の向上

営業DXを推進することで、CRMやSFAを活用して顧客データを一元管理し、各担当者の行動や案件の進捗がリアルタイムで把握できるようになります。

これにより、パーソナライズされた顧客アプローチが実現し、顧客満足度や顧客維持率の向上が期待できます。

組織全体で情報を共有する仕組みが整うことで、属人化が解消され、組織全体の営業力が強化されます。

コスト削減・利益向上

営業DXの導入により、受注までの期間や失注要因などが詳細に分析可能となり、営業プロセス全体の効率化が進みます。

具体的なKPIの設定が容易になり、営業活動の改善が促進されることで、限られたリソースを最も効果的な顧客に集中することが可能になります。

属人化の解消

組織内で営業ノウハウや成功事例が共有されることで、個々の属人性が解消され、全体としてのコスト削減や利益向上につながります。

営業ノウハウの共有によって、属人性が解消されるだけでなく、ベストプラクティスが標準化されることで、営業活動の効率が向上します。

これにより、無駄な業務コストが削減されるとともに、商談の成約率が向上し、売上の安定化・拡大が期待できます。さらに、既存顧客への提案力が強化されることで、リピート率の向上やアップセル・クロスセルの機会創出にもつながります。

営業DXで活用されるツール

営業DXを推進するうえで活用できるITツールには、目的や課題に応じてさまざまな種類があります。ここでは代表的な2つのツール、SFAとMAについてご紹介します。

SFA(営業支援ツール)

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を効率化・可視化するためのツールです。顧客情報や商談の進捗状況などを一元管理することで、営業チーム全体の生産性を高め、意思決定のスピードを向上させることができます。

具体的な機能としては、顧客データベースの管理、商談管理、スケジュール共有、活動レポートの自動作成などが挙げられます。

これにより、営業担当者の業務負担を軽減するだけでなく、マネージャーによる進捗把握や戦略的な指導も容易になります。

さらに、近年ではAIやビッグデータと連携した高機能なSFAも登場しており、顧客の購買傾向を予測したり、最適なアプローチ方法を提示したりするなど、より高度な営業支援が可能になっています。

関連記事:AI機能搭載のおすすめSFA10選|できることやメリットを解説

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング業務を自動化・効率化するためのツールで、見込み顧客の獲得から育成、営業部門への引き渡しまでのプロセスをスムーズに管理できます。

代表的な機能としては、メール配信、ランディングページ作成、リード獲得、スコアリング、顧客行動のトラッキングなどがあります。

これらを活用することで、顧客の関心や行動に応じて最適なタイミングで情報提供を行い、リードナーチャリングの精度を高めることが可能です。

また、施策ごとの効果を数値で可視化できる分析機能も備えており、マーケティング戦略の改善にも貢献します。SFAと組み合わせて活用することで、マーケティングと営業の連携が強化され、見込み顧客へのアプローチを一貫して最適化することができます。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

営業組織をDX化するための3ステップ

次に、営業DXを導入するための流れを、具体的に3つのステップで解説します。特に、営業DXを行うための体制を適切に構築することが大切です。

1. 既存の営業プロセスを可視化する

営業 DX は営業部門だけで完結する取り組みではありません。マーケティングやカスタマーサクセス、情報システムなど複数部署の連携を前提とするため、

まずは部門横断で現行業務を洗い出し、課題と強みを可視化します。

営業は「人に依存しやすい領域」と言われてきましたが、他部署の視点を交えて議論すると、属人的なやり方が浮かび上がります。

あらかじめ運用シナリオを具体化し、最終的に IT 部門へ技術検証を依頼する流れをつくることで、導入後のギャップを最小限に抑えられます。

2. DXの目的を明確にしつつ、外部からの知見で補強する

ヒアリングを重ねてゴールの輪郭が固まったら、IT コンサルタントやソリューションベンダーから客観的な示唆を得るのも有効です。

ただしプロジェクトの舵取りは必ず社内の推進リーダーが担い、外部パートナーは助言役に位置付けます。

関係部門を巻き込みつつ3〜6か月程度をかけて計画を磨き上げ、途中で最新の製品情報や自社課題を再点検することで方針のアップデートも図ります。

3. 目的達成のためのツールを選ぶ

最後に、策定した目標を実現できる IT ツールを選びます。

営業担当が即座にアクセスできるクラウド/モバイル対応か、既存のハードウェアやネットワークで運用可能か、といった観点が重要な判断軸となります。

現場の要求と技術部門の知見をすり合わせてインフラを整備し、必要に応じて改善・改修を施すことで、営業DXの土台作りが可能になります。

営業をDX化する3つの具体的な方法

ここからは、営業をDX化するための具体的な施策について、詳しく見ていきましょう。

営業をDX化するには、以下の3つの観点が特に重要です。

- リード獲得のDX

- 顧客育成のDX

- 顧客分析のDX

リード獲得のDX

これまで主流だったテレアポや飛び込み営業は、多くの時間とコストを要し、営業担当者の精神的な負担も大きいものでした。

こうした非効率な営業スタイルから脱却するため、近年ではオンラインを活用したマーケティング施策へのシフトが進んでいます。

具体的には、オウンドメディアやWeb広告を活用し、自社コンテンツを通じて潜在顧客にリーチする「プル型」のアプローチが中心となっています。このような施策により、見込み顧客が自ら情報を収集し、興味を持ったタイミングで問い合わせへとつながる仕組みを構築できます。

さらに、MA(マーケティングオートメーション)ツールを導入することで、サイト訪問や資料ダウンロードなどの行動データを収集・分析し、リードごとの関心度や購買意欲をスコアリングできます。関心の高まったリードを営業部門へと効率よく引き渡すことで、アプローチの精度と成約率の向上が見込めます。

加えて、SFA(営業支援ツール)を併用することで、営業プロセスの可視化や活動の一元管理が可能になり、リード対応のスピードや質を高めることができます。

これにより、従来の訪問型営業に依存することなく、より戦略的かつ効率的な営業体制を構築できます。

関連記事:リード獲得とは?7つの効果的なリード(見込み客)獲得方法を解説!

顧客育成のDX

顧客育成、すなわちリードナーチャリングは、獲得したリードの購買意欲を高めるためのプロセスです。

従来のメールマーケティングでは、送付したメールの開封率や反応率が課題でしたが、最新のデジタルツールを活用すれば、顧客の属性に合わせたパーソナライズドメールを効率的に配信できます。

SFA/CRMに備わる一斉配信機能やセグメント別のターゲティング機能を利用することで、顧客ごとに最適な内容のメールを届け、より高い反応率と購買意欲の向上が期待できます。

関連記事:リードナーチャリングとは?7つの手法と成功のためのポイントを解説

顧客分析のDX

顧客分析は、購買率や顧客満足度を向上させるために、顧客の属性や行動パターンを正確に把握するプロセスです。

従来はExcelなどで手作業により分析されることが多かったため、手間と時間がかかっていましたが、SFA/CRMを導入することで、膨大な顧客データを自動的に蓄積・分析できます。

さらに、AI機能を搭載したシステムであれば、過去の成功事例や傾向をもとに最適な施策を自動的に提案してくれるため、戦略的な顧客アプローチが実現します。

関連記事:顧客分析とは?具体的な5つの手法からツールを用いた分析まで

営業DXの具体事例

実際にデジタルトランスフォーメーションを進めようと思っても「具体的に何をしていいのか分からない」という人も多いはずです。

ここでは、営業DXに成功した事例を紹介します。

半年で商品採用率は約2倍・データ利活用が実現【一正蒲鉾株式会社】

1965年 新潟県新潟市にて創業し、水産加工物の製造・販売を軸とした事業を展開する一正蒲鉾株式会社。

生産拠点として国内外に7工場・1センター、営業拠点として国内に8支店を構え、日本全国はもとより、海外へもこだわりの商品を届けています。

一正蒲鉾では、デジタル技術の活用によって企業の変革を推進するため、2021年6月に「DX推進部」が設立され、各部署と連動した取り組みが始動しました。

元々は、各部署の目的や困りごとに対して、情報システム課が一つ一つ個別にシステムを内製し、複雑な情報管理が行われていました。

営業領域では商談日報の管理システム以外にも営業関連の多数のシステムが存在しています。システム一つひとつに情報を入力したり、情報集約のため報告資料を作る等、事務作業に時間を割かれる状況が続いていたようです。

営業dxの一環でSFA/CRM Mazrica Salesを導入してからは、導入後半年間で、既存顧客への営業活動における商品の採用率がおおよそ2倍にまで伸びるという成果があがり、現在も効果を継続できているそうです。

【事例】半年で商品採用率は約2倍に!Mazrica Sales導入で効率的かつ効果的なデータ利活用が実現

SFA/CRMの利活用で営業DXプロジェクトを推進【ミズノ株式会社】

スポーツ品の製造及び販売、スポーツ施設の運営、各種スクール事業を展開し、近年は日常生活にもスポーツの価値を活用した商品やサービスの開発を積極的に進めている総合スポーツ用品メーカーであるミズノ株式会社。

営業プロセス管理とデータを一箇所に集約して “効率化” と “データ活用の基盤づくり” の実現を目指す「営業DXプロジェクト」を発足し、その中でSFA/CRM導入・活用に取り組むこととなりました。

営業活動に関するあらゆる情報を一つのSFA/CRMに集約し、「このツールにデータを蓄積すれば、自在に活用できる」環境を構築。その上で、データの抽出・分析や資料作成までを一貫して行えるツールを導入し、営業DXプロジェクトを推進しています。

【事例】ユーザーと運用管理者、両方の視点で選ばれたMazrica Sales―「活用の自由度の高さと導入後のサポートに期待」

DXで営業ビジョンの浸透を推進【大道エンジニアリング株式会社】

産業用電気機器や設備などを開発する、安川電機の一次販売代理店として高い実績を誇っている大道エンジニアリング株式会社は、営業活動が属人化し、内容がブラックボックス化していたために、自社にとっての障壁を見逃しやすい状況でした。

そこでSFA/CRMの「Mazrica Sales(マツリカセールス) 」を導入し、DX推進に舵を切ることに。

導入の結果、営業プロセスのボトルネックを発見し、どこに注力する必要があるのか?が明確になるだけでなく、社内の営業文化の醸成にも大きく役立っているそうです。

【事例】SFA運用の定着で日報を撤廃|デジタル化で進む営業ビジョンの浸透

営業DXを成功させる6つのポイント

ここからは営業DXの導入検討から実際に成果を出すまでのポイントを6つに分けて解説します。

関連記事:DXの進め方とは?始め方から推進まで6つのステップに分けて解説

営業DX導入の目的を明確にする

まず、なぜ営業をDX化するのか、その目的をはっきりさせることが重要です。DXはあくまで手段であり、最終的な目的は自社の営業課題の解決にあります。

現状の営業プロセスや課題を洗い出し、どのようなデジタル技術を活用すれば効果的に課題を解消できるのか、検討を始めましょう。

プロジェクトチームを作る

目的が明確になったら、次はプロジェクトチームを編成します。

組織的なDX推進には、営業、IT、データ分析、マーケティングなど各部門から適任者を選出し、全体を統括するリーダーを中心に動くことが不可欠です。

定期的なミーティングで進捗を共有し、必要なツールや教育を提供することで、データドリブンな意思決定が実現します。

営業プロセスの可視化

リードの獲得から訪問、商談、クロージング、受注(または失注)に至るまでの一連の営業プロセスを「見える化」しましょう。

プロセスを可視化することで、成功事例と失敗事例の違いが明確になり、どこに改善の余地があるかを把握できます。

関連記事:営業プロセスの見える化とは?可視化の3ステップを解説

課題の洗い出し

可視化したプロセスをもとに、営業課題を洗い出します。ここでは、抽象的な「最適化されていない」という表現ではなく、具体的な問題点を明示することが重要です。

たとえば、「営業担当者が顧客情報を手動で管理しているため、情報の重複や誤入力が頻発し、成約までのリードタイムが平均2週間長くなっている」というように、具体的な事例を挙げると解決策の検討が容易になります。

課題解決に向けた解決策の実行

洗い出した具体的な課題に対して、どのような解決策を講じるかを検討し、実行に移します。

各課題に優先順位を付け、効果が高いものから取り組むことがポイントです。

また、適切なツールやシステムの導入も視野に入れ、業務改善に直結する施策を進めましょう。

導入後の効果検証の実施

最後に、DX導入後は定期的に効果検証を実施し、振り返りを行うことが大切です。

ツールの導入で得られた効果や、改善が必要な点を評価し、プロセスの見直しや新たな施策の導入に結びつけます。継続的な改善こそが、最終的に効果的な営業活動の実現に寄与します。

まとめ

IT技術が発展している現代では、どの企業もビジネスにデジタルを導入して、効率化・簡素化を図っています。

それぞれの業界でDXの取り組みが進んでデジタル改革が推進されることで、ビジネスだけでなく日常生活の側面でも変化が生まれてくるでしょう。

DXを推進する意味を考え、本質をきちんと理解して、デジタル化を進めることがポイントです。

ツールを導入するだけでなくきちんと活用してこそ、ビジネスにおけるデジタルトランスフォーメーションの実現が近づくのではないでしょうか。

こちらの資料では、営業DXの実態や必要性、進め方を図解で分かりやすく説明しています。

営業DXの本質を理解するため、是非この機会にご一読ください!