DX(デジタルトランスフォーメーション)は、日本が早急に推し進めなければならない取組みの一つです。

しかし、以下のような悩みも耳にします。

- 「DXの意味がわからない」

- 「ツールを導入するだけ?」

- 「そもそもDX化をする必要があるのかわからない」

そこで本記事では、DXの概要について詳しく掘り下げて解説します。また、DXを推進する方法や、DX化を行っている企業事例も紹介するので、ぜひご参考ください。

▶▶【営業のDXの始め方完全ガイド】資料を無料でダウンロードする

この記事でわかること

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義と目的

DXは単なるIT導入ではなく、業務・ビジネスモデル・組織文化をデータとデジタル技術で変革し、企業の競争力を強化する手段であることを解説します。

DX推進がもたらすメリット

-

業務効率化・生産性向上:業務の自動化・標準化により人的資源をコア業務へ集中できる点 infinity-agent.co.jp+2product-senses.mazrica.com+2metaversesouken.com+2

-

グローバル競争力強化:制度支援や市場で優位に立つチャンスを獲得できる点

日本企業のDX成功事例から学ぶ実践ポイント

-

三井住友銀行:顧客の声をAIで自動分析し、サービス改善に活用 mattock.jp+1mbp-japan.com+1

-

ファミリーマート:無人決済システム導入で店舗運営コスト削減と非対面対応を実現

-

ダイキン/アシックス:IoTやアプリを活用し、業務・顧客接点を改革 bizx.chatwork.com+11metaversesouken.com+11metaversesouken.com+11

DX推進で直面する3つの課題と対策

-

初期投資の負担:費用対効果の可視化と段階推進によるリスク軽減

-

従業員の抵抗感:教育・リテラシー向上と社内文化変革の必要性 metaversesouken.com+6infinity-agent.co.jp+6uchideno-kozuchi.com+6

-

セキュリティリスクの増加:デジタル化に伴う情報管理対策の重要性

成功するDX推進のためのポイント

-

トップダウンと現場の連動体制:経営陣が主導し、現場に落とし込む体制づくり

-

人材育成・組織文化の変革:DX人材の育成や全社的なデジタルリテラシー向上

-

段階的に進めるロードマップ設計:戦略立案→人材の確保→システム導入→浸透→推進

この記事の内容

DXとは?

DXとはDigital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略称です。英語圏では、接頭詞の「Trans」が「交差する」などの意味を持つため「X」と表記されることから、DTではなくDXと略されるようになりました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)を直訳すると「デジタルによる変容/変換」と訳されます。

DXの起源は、エリック・ストルターマン教授(ウメオ大学|スウェーデン)が2004年に提唱した「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念です。

日本における定義としては、経済産業省の「デジタルガバナンス・コード」ではDXについて以下のように述べられています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

わかりやすく表現すると「デジタル技術を活用してビジネスを変容していくこと」をDXと言えるでしょう。

関連記事:DXの進め方とは?始め方から推進まで6つのステップに分けて解説

DXの定義

DXと混同されやすい言葉に、「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」があります。

似通っているイメージがありますが、意味合いが異なります。経済産業省の「DXレポート2.1」では、以下のように定義されています。

- デジタイゼーション:アナログ・物理データのデジタルデータ化

- デジタライゼーション:個別の業務・製造プロセスのデジタル化

- デジタルトランスフォーメーション:組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

引用:DXレポート2.1|経済産業省(デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会)

上記の内容をかみ砕くと、以下のように表すことができるでしょう。

- デジタイゼーションは紙などで管理している情報をデジタル化すること

- デジタライゼーションは特定の分野のみでデジタルツールなどを導入すること

- DXは組織全体をデジタル化してビジネスを変革させること

このように、それぞれ似通った言葉ではあるものの、デジタル化の範囲やデジタル化が及ぼす影響などが大きく異なる点を理解しましょう。

関連記事:営業DXとは?デジタル化との違いと4つの成功事例を紹介

DX化とIT化・デジタル化の違い

DX化と聞くと「ITシステムを導入する」「デジタルデータに移行する」イメージを持ちやすいかもしれません。

しかし先述した通り、DX化とは単にデジタルを取り入れるだけでなく、その先にあるビジネスモデルの変革までも含んでいます。

そのため、自社のDX化を進めるうえで「IT化」や「デジタル化」との意味の違いも理解しておく必要があります。

DX化とIT化の違い

IT化とは、今までのアナログな業務や管理にITを取り入れることを指します。

「IT」に含まれる技術は幅広く、インターネットなどの通信技術、パソコンやスマートフォンなどのハードウェア、システムやアプリなどのソフトウェア、WebサイトやSNSなど幅広い領域が該当します。

これらの技術を活用すると、以下のように既存業務を置き換えられます。

- 社内回覧板での情報共有をグループウェアやビジネスチャットに移行する

- 顧客との契約を、契約書を郵送するのではなく電子契約サービスで締結する

- ルーチンワークをRPAによって自動化する

このようなIT化によって業務効率化や生産性向上が見込めます。

ただし、DX化はITを取り入れた業務効率化だけでなく、ITを活用してビジネスをより良い方向へと促すことまで含んでいるため、より包括的な概念と言えます。そのため、DX化を進めるための手段の一つがIT化と言えるでしょう。

DX化とデジタル化(デジタイゼーション)の違い

DXには「デジタル」という言葉が含まれているため「デジタル化」と混同する人も少なくありません。

「デジタル化」とは、「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」と同じ意味合いを持ちます。

情報のデジタル化やデジタルツールの導入などが「デジタル化」のため、DXのようにビジネス全体への影響力はありません。

とは言え「IT化」と同様に「デジタル化」も、DXを進めるうえで欠かせないものです。DX化を進める第一歩と言える取組みだと理解しましょう。

関連記事:営業のデジタル化を早急に進めるべき理由|B2Bのニューノーマル

DX化とAI活用の違い

AI活用とは、大量のデータ分析やそれに基づく予測などの役割を担うことで業務を効率化し、時間や工数を短縮することを目的とします。

つまり、DX化の中の一つの手段としてAI活用が位置付けられていると言えます。

関連記事:AI導入の基礎知識|導入の9ステップとおすすめAIツール紹介

DXが求められる背景

デジタル技術が進歩する中で、ビジネスにデジタルを取り入れることは前々から重視されていました。しかし近年、デジタル化だけにとどまらずビジネス自体も変革させる「DX」が大きな注目を集めています。

DX化の要因である「2025年の崖」問題とは

これほどDXが求められるようになった背景にはさまざまな要因がありますが、大きなトピックとして「2025年の崖」問題があります。

「2025年の崖」とは、経済産業省が「DXレポート」にて警鐘を鳴らした問題です。具体的には、2025年になると日本企業は以下のような事態に陥ると予測されています。

- 既存の基幹系システム(レガシーシステム)は事業部門ごとにカスタマイズされて構築されているため、ブラックボックス化していて全社横断的なデータ活用ができない

- 今までシステム運用を担当していたエンジニアが退職・高齢化し、さらに少子高齢化の影響でIT人材が約43万人まで不足するため、既存のレガシーシステムの運用がさらに困難になる

- Windows7やSAP EAPのサポート期間の修了に伴い、システムの見直しをしなければセキュリティリスクにさらされる

- 既存ITサービス市場とデジタル市場のシェアは2017年には9:1だったが、2025年には6:4になり、レガシーシステムを脱却して新しい技術に対応する必要性に迫られる

このような事態に対応できなければ、2025年以降は年間最大12兆円の経済損失を生む可能性があるとしたものが「2025年の崖」です。

2025年が迫るにつれて、企業は「レガシーシステムの脱却」と「新しいデジタル領域の活用」によって、社内を横断して連携を取り、時代に合わせた経営が求められるようになりました。

さらに追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの感染拡大により働き方が変化しました。

リモートワークで業務を行ったり、非対面で顧客と対応したりすることが当たり前となりつつあり、今まで以上にデジタルデータやオンラインコミュニケーションの需要が高まっていることもDX化の追い風となっています。

DX推進のメリット

DXを推進することで、生産性向上に留まらず、企業全体の競争力向上を目指すことができます。ここでは、DXの具体的なメリットを紹介します。

業務改善・効率化による生産性向上

DXの推進は、業務の非効率な部分を見つめ直すきっかけとなり、業務プロセス全体の改善につながります。

属人的な業務知識に頼らず、デジタル化によって業務を自動化・標準化することで、大幅な業務効率化を実現できます。

業務がデジタル化されて効率性が高まれば、優秀な人的リソースをコア業務に集中させることが可能になります。

人材の最適配置が図れるため、企業全体の生産性が向上し、収益力の増大にもつながるでしょう。

また、業務効率性が高まることで、今後問題が顕在化する人手不足にも対応しやすくなります。少ない人数で高い生産性を維持することができれば、市場での競争力を維持することができるでしょう。

関連記事:生産性指標とは?算出手法や種類・向上のための取り組みを解説

グローバル市場での競争力向上

グローバル市場で戦うには、従来の企業体質から脱却した新しい発想によるサービスやビジネスモデルの創出が必須となっています。

このような状況を受けて、経済産業省は2020年に「DX認定制度」をスタートさせました。

DXを推進する企業には、競合他社との差別化はもちろん、税制上の優遇措置、金融支援、DX銘柄としての上場など、様々なインセンティブが用意されています。

中小企業であってもDXの取り組みを通じて革新的な価値創造に挑戦することで、国内市場に留まらずグローバルな舞台で十分に通用する競争力を身につけられるはずです。

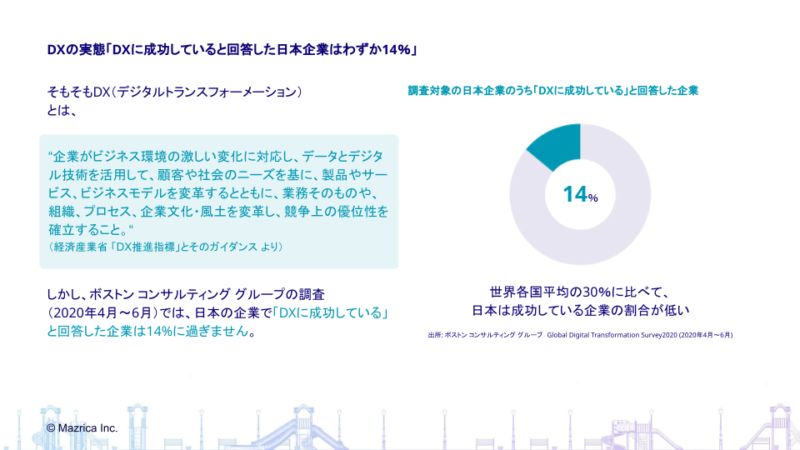

日本の企業活動におけるDX取組状況

日本国内では、企業活動におけるDXの取組はどのような状況にあるのでしょうか。海外と比較した日本国内のDXの状況や課題を見ていきましょう。

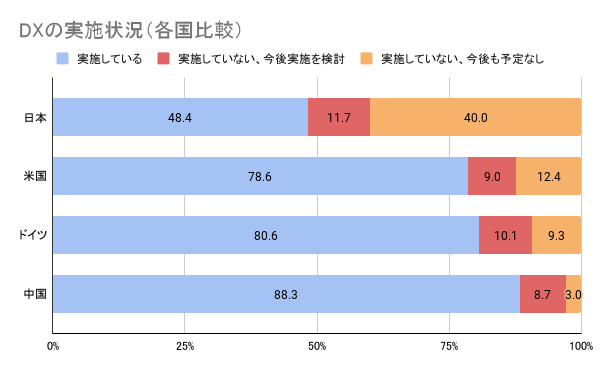

海外と比較した日本国内のDX化の状況

総務省の調査によると、日本企業でデジタル化の取組が「未実施」であると回答した企業は50%を超えており、米国、ドイツ、中国の3ヶ国に比べてDXの推進度はやや遅れていることが分かります。

また、企業規模別に日本での取組状況を見たところ、大企業では約25%、中小企業では70%以上が「未実施」と回答しており、企業の規模によりDXの進度にギャップが生まれている現状があります。

日本企業がDX化を推進する上での課題

日本企業がDX化を推進する上での課題・障壁としては、41.7%の企業が「人材不足」、30.7%の企業が「デジタル技術の知識・リテラシー不足」を挙げています。米国・中国・ドイツの3か国に比べ、日本では人材に関する課題・障壁を抱える企業が多くなっています。

実際に、諸外国の企業に比べて日本企業は全体的にデジタル人材(「CIOやCDO等のデジタル化の主導者」等)が不足している状況にあります。

特に、総務省実施の「専門的なデジタル人材の在籍状況」調査によると、「AI・データ解析の専門家」が在籍しているとする日本企業は21.2%にとどまっています。米国・中国・ドイツでは60%を超えているため、日本では人材不足の状況が深刻であると分かるでしょう。(出典:「令和5年版情報通信白書」(総務省))

DX推進の5ステップ

これまで述べてきたように、IT化・デジタル化するだけではDX化にはつながりません。企業がDX化を進めていくうえで、以下のステップを踏むことが重要です。

①DX推進のための経営戦略・仕組みの明確化

DXは企業全体に影響を及ぼす取組みです。そのため、経営戦略と紐づけて考えなければなりません。

- 自社のどの部分をデジタル化・IT化するのか

- それによってどのような価値を生み出せるのか

- 利益につながるようデジタルを活用できるのか

上記の視点でDXを含めた経営戦略を立案し、DX化の方向性を明確にします。

さらに、社内の仕組みも明確化する必要があります。

- DX化推進のためのチームや人員はどのように組織するのか

- 現在、どの部署でどのようなレガシーシステムを利用しているのか

- どの部署にどのくらいの予算をかけるのか

このように、DX化のための仕組み作りを考えましょう。

関連記事:DX戦略とは?戦略立案・推進の4つのポイントとDX化の成功事例を紹介!

②DX人材の確保

スムーズにDX化を推進するためには、人材が重要です。

DX化を実現した実績のある人材を獲得することで、社内にDX化を円滑に浸透できるでしょう。

しかしITに関連する人材不足が問題となっている中で、DX人材の新規獲得はなかなか難しいかもしれません。

そのため、社内でDXの知識がある人材を育成するor外部の専門家やパートナーに相談しながらDX推進を進めるなどの方法が考えられます。

③新たな開発手法・システムの導入

DX化の促進において、既存のやり方からの脱却がカギになります。そこで、新たな開発手法を導入してシステム開発に取り組みましょう。

近年広まっているのは「アジャイル開発」です。アジャイル開発では、システム開発のプロセスを細分化し、小分けにした段階ごとに実装とテストを繰り返す方法です。

途中で仕様変更があった場合にも対応しやすいので、社内で「この機能を追加したい」「やはり、別の方向性のシステムにしたい」といった事態があっても柔軟に対応できます。

自社内でシステム開発をすると自社に合わせたシステムにできますが、人手もコストもかかります。そのため、外部のシステムを導入することも検討しましょう。

現代はソフトウェアやクラウドサービスなどが充実しているので、自社に合ったものを選択することがポイントです。

④データドリブンの浸透

よくあるDXの失敗例として、自社に適したシステムを導入した時点で満足してしまい、データの利活用につながらない事例をよく耳にします。

「システムが、データを蓄積するだけのデータベースになってしまっている」「データを集めても、どう活用したら良いのかわからない」といった事例は珍しくありません。

DX化を進めるためには、データを基にして意思決定を行う「データドリブン」を浸透させる必要があります。

データドリブンは「データ志向」「データ重視」の意味合いを持つビジネス用語です。

従来は、経験や勘に頼った意思決定が行われがちでした。しかし、データの蓄積だけでなく、分析した結果を基準にして意思決定をする「データドリブン」を実践することで、意思決定の軸がブレることがありません。

社内のDX化にはデータドリブンが必要なので、データの利活用を促しましょう。

関連記事:データドリブンとは?マーケティング・営業で必要な理由と進め方を解説

⑤組織としてのDX推進

DX化は、社内の特定部署や特定業務だけでなく、組織全体で全社的に取り組まなければなりません。しかしDX化を進める中で、さまざまなトラブルが起きることもよくあります。

たとえば、トップダウンでDX化を進めたために、現場が反発してしまいDX化が浸透しないことが見受けられます。一方で、現場はDX化の危急な必要性を感じているのに、上層部が他の経営戦略を優先してしまいDX化が進まない例も少なくありません。

このように、経営層と現場の意識がすれ違ってしまうとDX化が進まないのです。

そのため、社内全体にDX化の必要性を明確に示し、意識を統率する必要があります。また、DX化を進めるための体制構築や評価制度などの基盤も強固にすることで、社内のDX化への意識を向けることができるでしょう。

関連記事:社内DXとは?推進のポイント・おすすめツール・具体事例を徹底解説!

日本企業のDX成功事例から学ぶ実践ポイント

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進には、単なるIT導入ではなく、業務の抜本的な見直しや顧客体験の革新が求められます。ここでは、日本企業の先進的なDXの取り組み事例から、実践のヒントを探ります。

三井住友銀行:顧客の声をAIで分析し、サービス品質を向上

三井住友銀行では、年間20万件以上の顧客の声をAIが自動分析するシステムを導入。カスタマーセンターへの問い合わせや苦情、相談内容をリアルタイムに可視化し、サービス改善へつなげています。

この仕組みにより、現場の肌感覚だけに頼らず、実データに基づいた戦略立案と迅速な改善サイクルの構築が可能になりました。顧客中心のサービスを実現するために、データ分析を起点とした業務変革が進められています。

ファミリーマート:無人決済で業務効率と非対面接客を両立

ファミリーマートでは、省人化・非接触のニーズに応えるため、無人決済店舗の展開を加速しています。店舗にはAIカメラやセンサーを設置し、レジを通らずに商品を手に取って店を出るだけで自動決済が完了するシステムを導入。

この取り組みにより、店舗スタッフの業務負荷軽減と人件費削減、そしてレジ待ちの解消といった顧客体験の向上を同時に実現しています。

ダイキン:IoTで故障予兆を検知し、保守サービスを高度化

空調機器の大手メーカー・ダイキンは、IoTセンサーを搭載した製品を通じて、稼働状況や異常兆候を常時モニタリングできる仕組みを構築。クラウド経由で集められたデータを分析し、トラブルの発生前に予防保守を行うサービスを展開しています。

これにより、顧客は突発的な設備停止を避けることができ、ダイキンも保守対応の効率化と付加価値の向上に成功。製品提供から、予防型サービス提供へのシフトは、BtoB業界におけるDXの模範例と言えます。

アシックス:アプリとスマートシューズで新たな顧客接点を創出

スポーツ用品大手のアシックスは、スマートシューズと連動したアプリを開発。ユーザーの走行距離、歩数、姿勢などの詳細データを取得し、AIがその分析結果からパーソナルトレーニングや靴選びのアドバイスを提供します。

この取り組みにより、「製品を売る」だけでなく、ユーザーと継続的に関係を築く「サービスを提供する企業」への転換を実現しました。顧客体験を軸に据えたDXが、ブランド価値とLTV(顧客生涯価値)の向上を後押ししています。

営業のDX推進の成功事例2選

ここからは、営業のDXを推進の企業事例を紹介します。

株式会社翻訳センター

国内でも最大規模の翻訳サービスを展開している株式会社翻訳センターは、営業担当は管理用のエクセルを使わず、自身でメモを作って営業管理をしていました。

そのため、管理用のエクセルの営業履歴欄は空欄のまま、取引先の担当者が交代しても情報を更新しない等、まさに属人的営業の状況だったといいます。

エクセルシートが1,000件を超えたあたりから容量が重くなり、起動するのに時間がかかったり、データの扱いにストレスを感じるようになった同社。そこで、チーム全体で改善手法の調査に乗り出し、SFA/CRMの役割や機能を知った同社は、すぐさまSFA/CRMの導入へと動き出しました。

Mazrica Sales導入以前は、各メンバーが記憶上の顧客状況を報告・相談するだけでした。しかし、Mazrica Salesの『売上予測レポート』から各顧客のフェーズを分析することで売上確度の見極めができるようになり、適切なアクションを考えられるようになりました。

今では、新規契約した時点でCS向け案件を作り、契約更新の2ヶ月前にアクションを作成して予約登録しています。これにより対応漏れがなくなり、確実にフォローする運用を構築できました。現在では解約率は1桁台を維持しています。

【事例】営業データの「記録」から「活用」へ|エクセル脱却で実現した営業活動の最適化

SaaS業界のDX事例|pickupon株式会社

AI搭載の電話ツール「pickupon(ピクポン)」を開発・提供しているpickupon株式会社は、営業活動にSFA/CRM(顧客管理機能付き営業支援ツール)「Mazrica Sales」を取り入れたことでDX化を実現しました。

もともとExcelで営業管理をしていた同社。しかしこの先、営業人員が増えたときにExcelでは対応できなくなるだろうと予測し、早い段階でSFA導入に踏み切りました。

複数のSFAの中から、管理のしやすさと現場での入力のしやすさを重視し、Mazrica Salesを選定したとのこと。実際、データ入力が苦手な営業メンバーも、率先して入力するようになっているそうです。

「営業メンバーが増えてリモートワークで業務を回すようになり、お互いの動きが見えない状況の中、Mazrica Sales に蓄積されたデータを見ることでお互いがどのような案件を抱えていてどのように動いているのか把握できています。さらに、外部ツールとの連携機能やネクストアクションのサジェスト機能などを活用し、さまざまなデータを蓄積したうえでデータに基づいた営業活動を実行できるようになりました。」(pickupon株式会社代表取締役 小幡 洋一氏)

このように、DX化を促進するためには意識の統率だけでなく、現場で使いやすいツールを選ぶことでデータの利活用につながるのです。

pickupon株式会社のDX事例については、こちらのイベントレポートで詳しく紹介しています。

関連記事:Mazrica Sales導入企業に聞く!SaaSベンダーのSFA導入の先にある営業DXとは|イベントレポート

終わりに|営業DXのポイントをおさえてスムーズにDX化を進めよう

DXは、近年大きな注目を集めているキーワードで、2025年が近づくにつれて重要性が増していくでしょう。

この機会に自社の状況を見直し、DX化を進める準備をしてみてはいかがでしょうか。

ただしDX化は、単に「デジタルツールを導入する」ということではなく、デジタルツールを活用してビジネスをより良いものにしていくことです。社内のDX化を進めるうえで、DXの定義は忘れないようにしましょう。

下記の資料では、実際の企業の声やよくある課題を紹介し、DXの始め方と失敗しない進め方について解説しています!

無料ダウンロードですぐに閲覧していただけますので、ぜひ貴社の営業DX化成功にお役立てください。