『働き方改革』は、生産性向上を目指した取り組みとして、多くの企業や組織で進められています。

しかし、生産性の向上を具体的にどう測り、どのように実現すればよいか、疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、実際に生産性を算出するための指標と、その向上に向けた効果的なアプローチをご紹介します。

これらの指標と施策を理解し、活用することで、業務効率の向上や企業の競争力強化に繋がります。

この記事の内容

生産性とは?

生産性は、少ない資源や労働で大きな成果を上げることです。

ヨーロッパ生産性本部(EPA)では、「生産要素の有効利用の度合い」と定義されています。

企業は限られた資源(ヒト・カネ・モノ)を効果的に活用し、最大の利益を上げる必要があります。

生産性は、投入した資源(インプット)に対する成果(アウトプット)の比率を示す指標で、例えば「労働生産性」を計ることで、社員一人あたりの成果を測ることができます。

この指標が高いほど、少ない労働で多くの成果を得ていることを示します。

労働生産性の指標には「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」があり、次のように計算できます:

- 物的労働生産性=生産数量(または売上高)÷労働量

- 付加価値労働生産性=付加価値額÷労働量

付加価値額は、営業利益や人件費、減価償却費などで求めます。

企業は、単純な生産量か付加価値(粗利益)を基準にするかを考慮して指標を計算します。

現在、日本は先進国の中で労働生産性が最下位にあり、少子高齢化の進行とともに、さらに低下する可能性が懸念されています。

そのため、働き方改革などによる生産性向上が求められています。

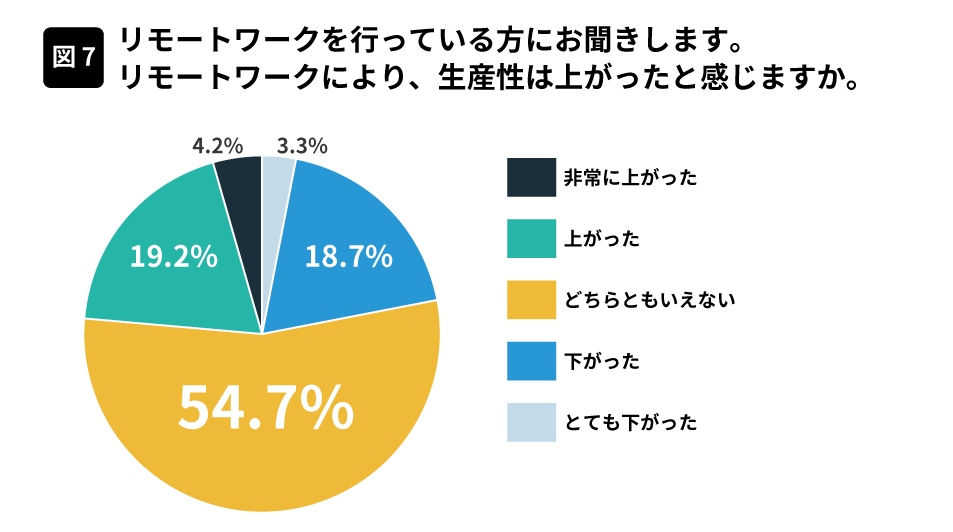

(上記は株式会社マツリカによる2020年4月20日~4月24日実施 営業活動のリモートワークに関する調査)

働き方改革や新型ウイルス対策の一貫でリモートワークを導入する会社も増えましたが、生産性の向上までにはつながっていないようです。

生産性の高い営業組織とは

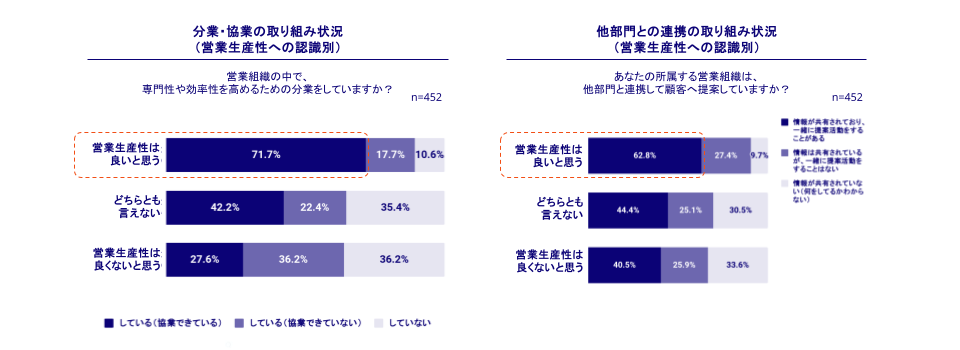

次に、生産性の高い営業組織の特徴について、Japan Sales Report 2024による調査結果を元に解説します。

適切な分業と協業・組織間連携

営業生産性の高い組織では、適切な分業と協業、そして組織間の連携が重要な役割を果たします。

営業活動には、新規顧客の開拓、商談の進行、既存顧客のフォローなど、多岐にわたる業務が含まれます。これらを一人の営業担当者がすべて担うのではなく、それぞれの業務を適切に分担することで、効率的に進めることが可能になります。

例えば、インサイドセールスが見込み顧客を育成し、フィールドセールスが商談を担当する分業体制を整えることで、営業活動の精度とスピードを向上させることができます。

また、マーケティング部門と営業部門が連携し、質の高いリードを供給する仕組みを作ることで、営業担当者はより成約につながる活動に集中できるようになります。

さらに、カスタマーサクセスチームと連携し、顧客との長期的な関係を構築することで、リピーターやアップセルの機会を増やすことも営業生産性向上の一環です。

明確な役割分担を行いながら部門間の協力を強化することで、組織全体の営業成果を最大化することができます。

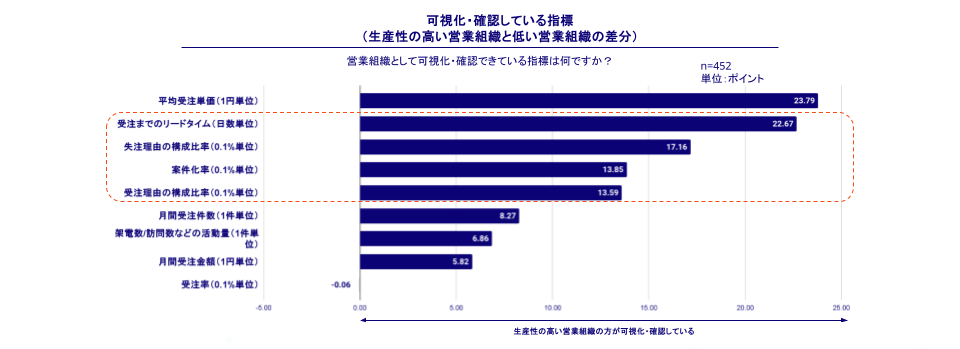

振り返り、改善するための指標のモニタリング

営業生産性の高い組織は、単に売上や成約率といった結果指標を追うだけでなく、中間指標や振り返り・改善のための指標を継続的にモニタリングすることで、営業活動の精度を高めています。

売上や受注数といった結果指標は、営業活動の最終的な成果を示すものですが、それだけを追っていても、成果が出るまでのプロセスの問題点を特定することは難しくなります。

そのため、営業プロセスの各段階において、達成度や進捗を測る中間指標を設定し、適切にモニタリングすることが重要になります。

例えば、「商談数」「提案回数」「顧客との接触頻度」「リードの質」などの中間指標を追うことで、どの段階で課題が生じているのかを把握しやすくなります。

もし、成約率が低い場合でも、商談数が不足しているのか、それとも提案の精度に問題があるのかを分析することで、具体的な改善策を講じることができます。

さらに、営業プロセスを定期的に振り返り、改善するための指標として、「受注に至らなかった案件の理由分析」「提案内容のフィードバック」「顧客の購買行動データ」などを活用することで、営業戦略の最適化を図ることができます。

こうした指標をもとに、成功パターンを明確にし、チーム全体でベストプラクティスを共有することも、生産性向上において欠かせない要素です。

業務効率化と生産性向上の違い

しばしば生産性向上と混同されてしまうのが、業務効率化です。

業務効率化とは、業務のプロセスからムリ・ムダ・ムラな作業を省いて業務をスムーズにすることによって、限られた生産資源を効率的に活用していくことです。

具体的には、マニュアルを整備して業務フローを統一したり、長時間の会議を廃止したりする動きが業務効率化にあたります。

つまり、業務効率化を実行することによって、人件費などのコスト削減、労働時間の削減が実現します。

そのため、業務効率化を行うことで生産性が向上するという仕組みに繋がるのです。

しかし、むりやり業務効率化を進めてしまっても成果に繋がらず、逆に生産性が下がってしまうということも起こりえます。

業務効率化については、こちらの記事内でも詳しく解説しています。

関連記事:業務効率化とは?手法4つと成功事例、おすすめツールを紹介

生産性指標3種類(KPI)と計算式

生産性を分析することで、自社の効率性やどのくらいの付加価値を生み出したかを把握することができます。

経営資源を適切に活用できているかの課題が見えてくるので、企業経営にとっては欠かせない分析です。

また、社員一人ひとりがどのくらいの付加価値を生み出しているのかを数値で提示できるため、企業だけでなく社員のモチベーションアップにも繋がります。

生産性分析を行うにあたって必要となる指標は3つあるので、それぞれ説明します。

関連記事:営業のKPIとは?設定方法や指標例・KGIとの違いを簡単に解説

①付加価値

付加価値とは、外部から仕入れた商品をそのまま販売するのではなく、企業独自の新しい価値を追加して利益を上げたもののことです。

つまり、他社に真似できない独自の方法で生み出した成果で、粗利益(売り上げー原価=粗利益)とも似ています。

付加価値の算出方法は下記の2つの計算方法があります。

【中小企業庁方式(控除法)】

付加価値=売上高-外部購入価値(材料費、運送費、外注費など)

【日銀方式(加算式)】

付加価値=経常利益+人件費+賃借料+減価償却費+金融費用+租税公課

一般的に使われているのは、控除法の計算式です。

②労働生産性

労働生産性とは、先述の通り、労働量に対してどのくらいの付加価値が生まれたのかを算出する指標です。下記の計算式で求めることができます。

労働生産性=産出÷投入

このように求められるため、一般的には「生産量や売上高÷従業員数」などで計算されます。

従業員ひとりがどのくらいの利益を生み出しているのかを数値化できるため、この数値が高いほど従業員一人ひとりが効率的に付加価値を生み出せているということになります。

数式からも分かるように、労働生産性を上げるためには単純に人員を減らすか付加価値を上げるしか方法がありません。

そこで各企業は、残業時間の削減や人員削減、付加価値創出のための施策立案などの対策をとるのです。

関連記事:営業生産性とは?計算方法や低下する原因と高める方法を解説

③労働分配率

企業が生み出した付加価値のうち、どのくらいの割合が人件費に充てられているかを算出するのが労働分配率です。下記の計算式で求めることができます。

労働分配率=(人件費÷付加価値)×100

上記の式で求められ、人件費には給与・賞与のほか福利厚生費や退職金なども含まれます。中小企業は50~60%ほどが平均値だと言われています。

労働分配率が低いほうが効率よく利益を上げて企業の手元に残る金額も多くなると思われますが、この比率が低すぎると従業員に不満が募ってしまう結果にも繋がります。

しかし、労働分配率が高ければ企業にとっては赤字になってしまいます。

よって、労働分配率が低下傾向でありながら賃金水準が高い状態であることが、企業の経営を困難にせず従業員のモチベーションを保つことに繋がるのです。

▶▶【無料ダウンロード】生産性指標(=KPI)を適切に管理する3ステップ

生産性指標を運用するメリット

コスト削減

生産性向上とコスト削減はほとんど同義とも言えます。

生産性指標を元に運用することで、コスト削減におのずとつながります。

生産性指標の改善を通じて、残業代や固定費、原材料費等が減少できれば、その分を新商品の開発や労働環境の改善など業務改善の方に回すことができるでしょう。

関連記事:スケールメリットとは?|コスト削減を可能にする方法

労働時間の短縮

時間あたりの生産性が向上すれば、今までと同じ仕事量に対してかかっていた時間を縮めることができます。それによって一人当たりの労働時間を減らすことができるでしょう。

労働人口不足への対応

生産量を増やしたいときに、人を増やせば解決に繋がることがありますが、これからの時代は少子化が進み、日本の人口が減少する予測が出ています。

また、人材の流動性が高まり、人材確保も喫緊の課題となっています。

生産性が上がれば、人を増やすことなく生産量が伸ばせ、労働人口不足に対応することができます。

関連記事:人手不足の原因とは?営業パーソンの人材不足を解消する2つの方法

売上や利益率の改善

生産性が上がることで、投資コストに対してより多くの価値提供ができます。限られたリソースの中で高い生産性を維持することができれば、ビジネス・企業として強くなることができるでしょう。

▶︎▶︎【営業支援ツール”SFA”とは?】営業担当者の業務を可視化して生産性向上を達成できる方法を教えます!

生産性指標の導入における注意点

生産性指標を導入する際、注意すべき点も多数あります。ここでは、その中でも特に重要だと考えられる2つの点について解説します。

多数の施策を同時に実施しない

生産性の向上には、施策の効果検証が重要になります。しかし、多数の施策を同時に実施してしまうと、実施した施策の評価が難しくなってしまいます。そのため、生産性向上施策は一つないしは少数に限定して実施しましょう。

社員の理解を得てから実施する

時間労働と同様に、従業員に負荷を与えてしまうと、結果的に生産性や人材リソースの確保に悪影響を与えることになります

したがって、説明責任を果たした上で施策を進めるのが良いでしょう。

生産性指標向上のための今すぐできる6つの取り組み

労働人口が減少している昨今では、少ない経営資源で最大の成果を上げることが求められ、生産性向上はどの企業にとっても課題となっています。

しかし、社員数を減らして大きな成果を得ることは簡単ではありません。

そのため、より効率的に業務を行える環境を整えることが急務なのです。

生産性指標を向上させるため、企業にできることはどのようなことなのでしょうか。

1. 業務を整理し見える化する

まずは、社員一人ひとりがどのような業務を抱えているのかを見える化することです。

誰がどのような業務を抱えているのか、適切に業務が振り分けられているか、優先順位が低い業務ばかりしていないか、何時まで(何日まで)にその業務を終わらせるのかなどを可視化することにより、ムダやムラがなくなります。

また、スケジュールの見える化によって長時間労働の是正が期待でき、労働投入量を抑えることにも繋がります。

関連記事:営業プロセスとは?見える化の効果と営業力強化のポイント

2. 不必要な業務を排除する

今やっている業務を洗い出し、「これは何のためにやっているのか?」と自問しましょう。

そして、業務目標と照らし合わせて無駄だと感じるようなら省いてしまいましょう。また、ルーティンワークとなっている部分で、自動化が可能かどうかを検討し、ツールに導入を行うこともおすすめです。

関連記事:【チェック診断付き】仕事の効率化を図る7つの方法とコツ

3. 人材開発や社員のスキルアップを図る

人材開発や社員のスキルアップは生産性向上のためには必須の取り組みです。社員一人一人の能力が上がれば、当然ですが時間あたりの生産性は向上します。

そのため、社員研修や外部へのセミナー参加を促したり、社員の特性を理解して、仕事の適切な割り振りを行うマネジメントスキルの向上が必要となります。

一般社員や管理職に対して、定期的に勉強会などを行ってスキルの増強を図ることをおすすめします。

外部から優秀な人材を確保することも一つの施策としてあり得ますが、人材の確保には時間を要する上、能力の高い人材を確保することは簡単ではありません。

現在いる社員の能力を伸ばす施策を行うことが最優先でしょう。

関連記事:マネジメント能力とは?必要な4つのスキルと能力を高める方法を解説

4. 複数部署で行われている業務を統合する

複数の部署で作業を分割しすぎてかえって伝達の手間が発生していることがあります。

作業分担を見直し、似たような業務をまとめてしまえば業務効率は大幅に改善されるでしょう。

5. 既存の業務をより効率的な方法に変更する

日々、タスクは数多くあると思います。

しかし、それらをそれぞれグループ分けしたりセグメント化したりすることで、業務が整理され、作業効率が上がります。

複雑な業務は、だれでもわかるフローに落とし込んでマニュアル化するなどしてできるだけ簡素化してみましょう。

6. アウトソーシングやツールの導入を検討する

予算に余裕があれば、専門に特化した外部の人材に業務を委託することで、自社が力を入れるべき業務に集中することができます。

また、連絡手段一つとってみても、社内のコミュニケーションを効率化できるツールは数多くあります。ツールの導入の検討も有効な手段です。

関連記事:【最新】営業代行会社・営業アウトソーシングサービス比較13選!料金・特徴を解説

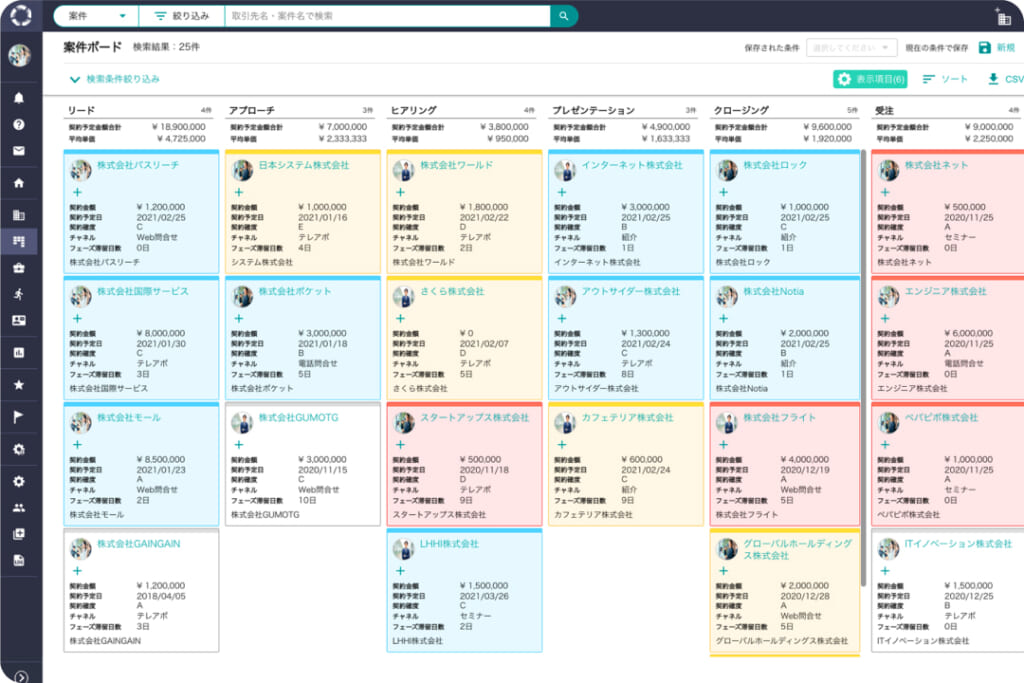

SFA/CRM活用による営業生産性の向上方法

当社が提供しているクラウド型の営業支援ツール「Mazrica Sales」を導入した企業では、一人あたりの売上が平均で39.6%向上したというデータがあります。

営業生産性の向上が実現した企業は、どのようにMazrica Salesを活用して成果を得たのでしょうか。

営業活動の見える化

Mazrica Salesの「案件ボード」では、各営業担当者の案件の進捗状況をカード形式で可視化することができます。

営業プロセスのどこにどんな案件があるのかが分かると、マネージャーは指示やアドバイスを出しやすくなりますし、営業担当者自身も案件に対しての意識が高まります。

また、案件ごとに営業担当者がどんなアクション(行動)を取ったのかを入力・管理することによって、成約に繋がりやすいアクションを効果的なタイミングで実行することができるようになるのです。

データドリブンな仕組みの構築

経験や勘に頼った営業活動では、なかなか成約を取ることが難しくなってきています。

そこで、データドリブンな営業組織を構築することが求められています。

Mazrica Sales上に顧客や営業活動のデータを蓄積していくことで、経験や勘に頼らない数値化された裏付けデータを基にした営業活動を行うことができるようになります。

分析やレポート出力は簡単な操作だけで完了するため、細かいデータもすぐに確認することができ、PDCAサイクルを回しやすくなります。

▶︎▶︎【無料PDFダウンロード】SFA/CRM活用で得られる14のメリットとは?

部門間の連携

以前は営業部が全て行っていた業務も、分業することで効率的に行うことができるようになります。

そのため、近年はマーケティング部門やインサイドセールス部門、カスタマーサクセス部門と営業部門が連携して仕事を進めている企業が増えてきています。

たとえば、まずインサイドセールス部門が電話営業などでリードの課題や悩みをヒアリングしてアポイントを取ります。

するとその内容をMazrica Salesに入力しておくことで、実際に商談へ行く営業担当者は顧客の正確な情報を基にした提案ができるのです。

また、アフターサポートをして継続的な利用を促すカスタマーサクセス部門と営業部門の連携も大事です。

顧客の課題や反応などをMazrica Salesに入力しておくことによって、カスタマーサクセス部門は適切なアプローチをすることができるのです。

関連記事:マーケティング・営業の連携の秘訣とは?メリット・トラブル解決策を解説!

営業生産性向上に成功した2つの事例

ここでは、SFA/CRMの導入によって実際に生産性向上に成功した企業様の事例をご紹介します。具体的な事例を知ることで、自社に導入する際のイメージや構想を膨らませましょう。

オフィスナビ株式会社

“営業工数の増加” と “営業活動のブラックボックス化” という大きな課題を抱えていたオフィスナビ株式会社様。MazricaSaleの導入によってどのような変化があったのでしょうか。

「導入1年後に実施したアンケートでは、“Mazrica Sales導入によって自身や周囲の行動が変化したか” という問いに対し、70〜80%の社員が “自分も、仲間も変わった” と回答しました。案件の現状や自分の努力が見える化されたことで、次の行動を起こしやすく、また行動するモチベーションも高まったのでしょう。」

組織体制が大きく変化し縮小した時期でも前年以上の売上を維持できるなど、実際に定量的な成果も見えており、営業活動の生産性が高まったことを実感しています。

詳細記事:既存SFA/CRM・MAツールからのリプレイスで、8割の営業担当が営業活動の変化を実感。マーケティング施策の精度向上も同軸で実現!

株式会社パフ

元々、Excel管理でリアルタイムで数値が追えない・提案からクロージングまでのリードタイムが長いという課題を抱えていた株式会社パフ様。

特にリードタイムの問題は深刻で、クロージングまで平均3ヶ月もかかってしまっており、温度感の低下による失注も少なくありませんでしたが、Mazrica Salesの導入でどのような変化があったのでしょうか?

なんと、導入によってリードタイムがなんと1カ月に短縮されました。

「当社の事業は営業も納品に関わるため、営業がどうしても目の前にある納品タスクを優先しがち。クライアント様への営業としてのフォローや連絡が後手になりリードタイムが伸びていました。今はMazrica Salesでアクション予定登録を徹底し、その予定が実行できているかをペアでチェックする仕組みを作りました。これにより、お客様への連絡を忘れずに実行するようになり、リードタイムの短縮につながったんです。」

このように、営業の各アクションを管理することで、営業活動の生産性を大きく向上させることに寄与しました。

詳細記事:リードタイムが1/3に!Mazrica Salesへの乗り換えで実現した営業効率の大幅UP

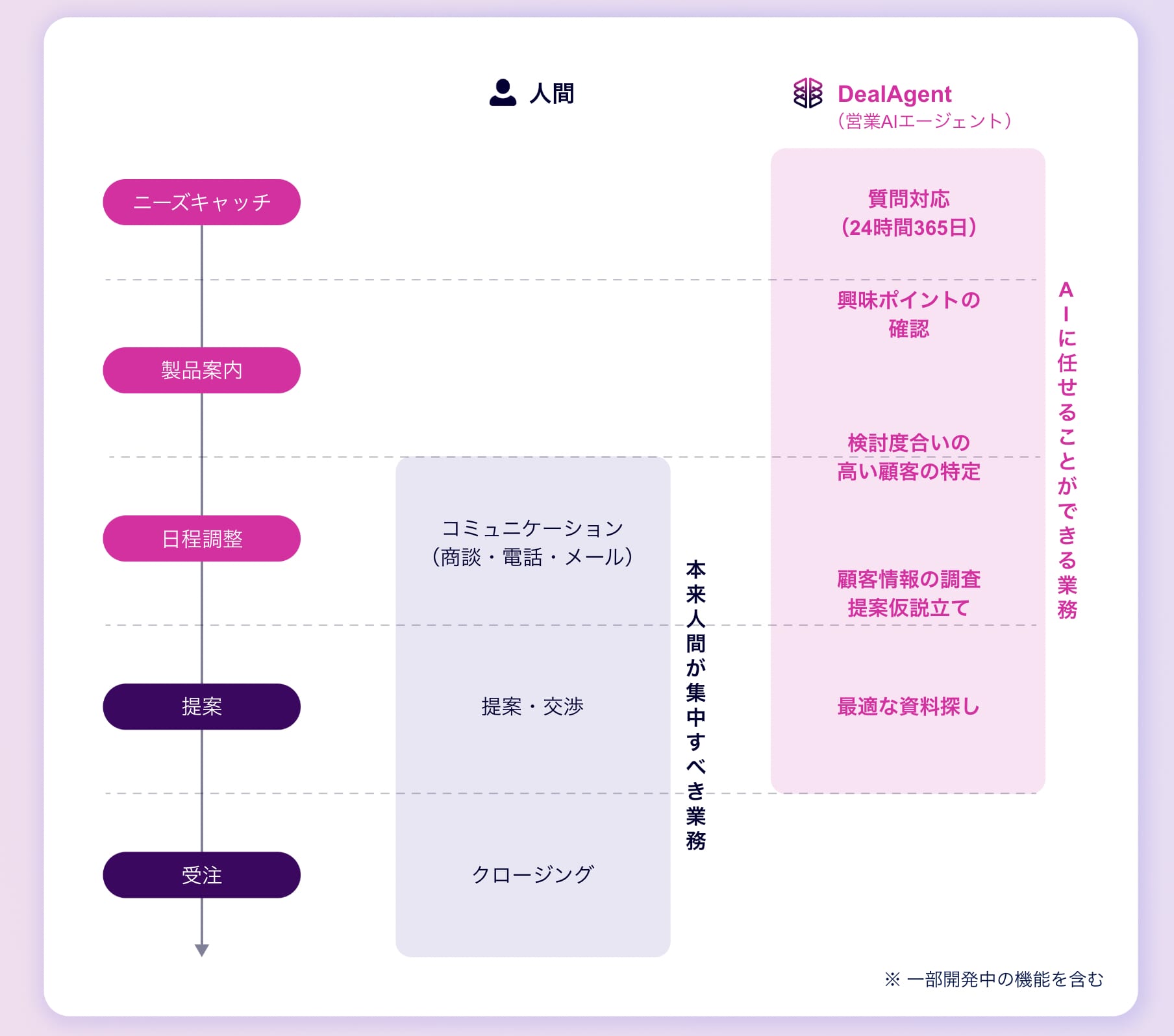

営業AIエージェントツールで生産性を向上

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

Mazrica Engage

Mazrica Engageは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

Mazrica Engageを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。顧客が閲覧しているコンテンツや情報をもとに後追いメールをAIで自動生成することができるようになります。ボタン操作で簡単にメールを作成できるので、営業工数の削減につながります。またAI営業がWebサイト・営業資料上で顧客の接客を行い、営業を介さずにアポイント設定まで行うことができます。

以上のようにWebサイトからの問い合わせ対応などの業務をAIに任せることで、人手不足を解消されます。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、Mazrica Engageを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

Mazrica Engageの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。しつこい営業も、ズレたコミュニケーションもなくなり、顧客体験が向上します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに|生産性指標を理解して、効率的な組織を目指そう

少ない労働量で最大の成果を得るためには、単に人員を削減するだけでなく、企業独自の工夫が必要です。

特に営業部門は、売上に直結するため、営業生産性をどう向上させるかが大きな課題となります。

働く環境を整えることはもちろん、SFA(営業支援ツール)などのITツールを導入することで、営業活動の効率化を図り、成果に繋がる仕組みを作りましょう。

SFAツールを導入することで、営業組織の生産性指標を可視化でき、どこに課題があるのかを明確に把握することができます。これにより、より効率的に生産性向上が可能になります。

生産性向上に課題を感じている企業は、SFAツールを導入することで、その効果を実感できるはずです。ぜひ、導入を検討してみてください。