営業チームで売上に大きな差が生じている場合、「営業の属人化」が一因である可能性があります。

一部のメンバーだけが成果を出し、他のメンバーが伸び悩んでいる状況では、営業ノウハウが特定の個人に偏ってしまっていることが課題です。

この状態では、チーム全体の生産性が向上せず、売上の安定化や新人育成に支障をきたします。

営業の成功パターンを全員で共有し、再現性のある仕組みを構築することで、営業チーム全体のパフォーマンスを向上させることができます。

今回は、営業の属人化が起こる原因とその解消方法について詳しく解説します。

この記事の内容

営業の属人化とは?

営業の属人化とは、営業活動に関するプロセスやノウハウ、顧客とのやり取りなどが特定の営業担当者にしか把握できない状態を指します。

属人化が起こっていると、業務の進捗状況も共有されず、チーム全体で生産性を向上させることが難しくなります。

営業が属人化してしまうと、以下のような問題が起こります。

- 個人が長時間かけて築きあげてきた営業活動のノウハウが社内に残らない

- 営業活動を分析して課題を抽出したり、改善策を考案・実行できない

- ノウハウが共有されないので、新人の教育に時間がかかる

- 担当が異動や退職をした場合、既存顧客との引き継ぎが上手くいかないなど、トラブルが発生しやすい

このような状態では、個人事業主やひとり社長として営業をしているのと変わらず、チームとしての力を発揮することができません。

営業が属人化する4つの原因

まずは、営業の属人化が起こる原因を整理しましょう。属人化の原因は主に「組織」と「個人」の問題の2つに分けられます。

組織の問題

まずは、組織のあり方が属人化の原因となる場合を見てみましょう。

現場任せの営業スタイルになっている

現場のセールスパーソンに営業手法を任せてしまう組織では、営業活動の再現性が確立されず、結果的に営業の属人化が発生します。 これにより、トップセールスに依存する状態が生まれ、将来の売上や収益の最大化が困難になります。

組織全体で目標達成する意識がない

組織全体で営業目標を持ち、その達成のためにメンバー間の協力が重視される風土があれば、営業の属人化は最小限に抑えられます。

しかし、営業チーム内で目標達成意識が高まらない場合、社員は顧客情報を積極的に報告する必要性を感じず、結果として営業の属人化を引き起こします。

個人の問題

次に、営業パーソン個人が原因となる場合について解説します。

営業ノウハウや成功パターンの共有に消極的

インセンティブの支給や昇給・昇進が営業成績に依存している場合、社員は社内メンバーに営業成績で負けたくないという心理が強くなります。

そのため、営業ノウハウや成功事例を社内に展開しようと考えなくなり、組織全体で営業の属人化を招いてしまいます。

ミスを隠し、自分の立場を守りたい

社内で情報を共有するということは、営業活動の中で起こるミスやクレームも共有することを意味します。

しかし、情報を共有する社風がない場合、自分の評価を下げるミスやクレームを隠し、自分の立場を守りたいという心理が働きます。この結果、営業の属人化が進行してしまいます。

営業の属人化によって生じる課題

では、属人化が起きている営業組織で生まれる課題について詳しく解説します。

営業成績にばらつきが出る

属人的な営業組織では、個々のスキルや経験に大きく依存してしまうため、営業成績のばらつきが発生しやすくなります。

これは、営業担当者の能力や経験が異なることで、組織全体の成績が安定しなくなり、結果的に一貫した収益を得ることが難しくなるからです。

特定の営業担当者が優れた成績を上げていたとしても、他のメンバーが同じレベルの成果を上げられなければ、全体の収益が不安定になります。

組織全体の業績を安定させるためには、個々の成果に依存しない体制づくりが必要です。

トップセールスに依存した営業組織になる

営業成績の優れているトップセールスに過度に依存する営業組織では、その担当者が退職や異動した際に、組織全体の営業力が一気に低下するリスクがあります。

トップセールスが成果を出している間は組織全体の成績が良好に見えるかもしれませんが、その人がいなくなったときに他のメンバーがその穴を埋めることができず、組織全体の営業パフォーマンスが急落する危険性があるのです。

また、他の営業メンバーが自分たちの力を十分に発揮できない環境が続くことで、組織全体の成長が停滞する可能性も高まります。

顧客データが活用できない

営業活動で得られる顧客データは、企業にとって貴重な資産ですが、営業の属人化が進んでいる組織では、これらのデータが適切に共有・活用されません。

個々の営業担当者が商談で得た情報を自分だけで管理してしまうため、他のメンバーがそのデータにアクセスできず、データがブラックボックス化する傾向があります。

この状態では、組織全体で顧客データをもとにした営業戦略の策定や、商談成功のパターンを発見することが難しくなり、競争力が低下するリスクが高まります。

企業は、こうした顧客データを一元的に管理し、全員が活用できる環境を整える必要があります。

関連記事:顧客データベースの作り方 CRMとエクセルでの顧客管理方法を解説

顧客に適切なアプローチができない

営業担当者がそれぞれ独自に顧客情報を管理していると、顧客情報のサイロ化が進み、適切なアプローチが難しくなります。

たとえば、ある営業担当者が既にアプローチして失敗した顧客に、別の担当者が再度営業をかけてしまうと、顧客に不信感を与える可能性があります。

このような重複した営業活動は、企業の信頼性を損なうだけでなく、売上の機会損失にもつながるため、顧客情報の共有と一貫した対応が求められます。

関連記事:

引き継ぎ業務が非効率になる

現代では、転職が一般的になっており、引き継ぎ業務を効率的に行える体制の構築が重要です。

しかし、営業組織が属人化している場合、引き継ぎの際に担当者の知識や情報が個人に依存してしまうため、次の担当者がその内容を把握するのに多くの時間と労力がかかります。

引き継ぎ時に、すべての重要な情報がしっかりと伝達されないリスクがあり、その結果、顧客への対応が不十分になったり、機会損失やクレームが発生する可能性が高まります。

関連記事:営業の引き継ぎのポイントとは?効率化する方法を解説

新人教育が遅れる

営業組織が属人化していると、新人営業担当者の成長も遅れがちです。

過去の商談履歴や成功・失敗事例がオープンに共有されていれば、新人もこれらの情報をもとに顧客理解を深め、早期に即戦力として活躍できる可能性が高まります。

しかし、属人化が進んだ組織では、これらの情報が共有されず、新人は先輩の経験や勘に頼ったアドバイスを受けるしかなくなり、成長が遅れるだけでなく、モチベーションの低下にもつながる恐れがあります。

関連記事:売れる営業人材の育成方法|計画の立て方・ポイントを解説

営業の属人化を解消する7つの方法

営業の属人化が進むと、売上のばらつきや、新人教育の負担増、ノウハウの流出など、多くの課題を引き起こします。しかし、「情報共有を促そう」と言うだけでは、意識を変えるのは難しく、根本的な解決にはなりません。

では、どのようにすれば属人化を解消し、営業ノウハウを仕組み化できるのでしょうか?具体的な7つの方法を紹介します。

こちらの記事では営業の属人化をはじめいくつかの営業課題に関する解決策を紹介しておりますので併せてご覧ください

①情報共有の仕組みを作る

情報共有の仕組みがないと、営業ノウハウが個人に依存し、組織全体の成績向上が難しくなります。

共有する仕組みを作ることで、チーム全体のパフォーマンスが向上し、営業活動の標準化が進みます。

○よくある失敗例

- 「情報共有しよう!」と呼びかけるだけで、実際には続かない

- 共有の場を設けても、忙しさを理由に定着しない

○解決策

- 情報共有のインセンティブを設ける

- 例:「共有したナレッジが他のメンバーの成約に繋がったら、報酬や表彰を実施」

- ツールを活用し、無理なく共有できる仕組みを作る

- 例:「チャットツールに営業ノウハウ共有用のチャンネルを作成し、役立つ情報を投稿するとポイントが貯まる」

これにより、「情報を共有したい」という文化を根付かせることが可能です。

②営業組織の目標を明確にする

営業目標が不明確だと、メンバー間で意識のズレが生じ、個人プレーに偏りがちです。

目標を明確にすることで、チーム全体の方向性が統一され、個々の貢献が可視化されるため、協力し合いや情報共有が促進されます。

○設定すべき目標の例

- チーム全体の売上目標

- 顧客獲得数・契約更新率

- 個人のKPI(提案数・成約率など)

「組織の目標に対して、各メンバーの貢献度が可視化される」環境を作ると、自然と情報共有が進みます。

▶▶【無料ebook】営業力を上げるために参考にすべきトップセールスが必ず実践している4つの法則とは?

③管理するデータを決める

情報共有を促進するためには、管理すべきデータを明確にし、負担なく運用できる仕組みを作ることが重要です。

○最低限必要な営業データ

| 項目 | 内容 |

| 取引先・顧客情報 | 企業名、担当者名、過去の商談履歴 |

| 目標管理 | 個人・組織の売上目標と進捗 |

| 案件管理 | 商談日、提案内容、進捗状況、受注確度 |

| 行動管理 | 商談で使用した資料、顧客とのやりとりの履歴 |

すべての情報を一気に管理するのではなく、「どの情報が最も営業成果に直結するか」から優先的に整備することがポイントです。

関連記事:営業のデータ活用を推進する5ステップと企業のデータ活用事例

④営業プロセスを共有し、平準化する

営業担当者ごとにアプローチがバラバラだと、属人化が進み、成果のばらつきが発生します。

そこで、営業プロセスを可視化し、誰でも実践できる標準フローを作成しましょう。

○標準化すべきポイント

- 商談の流れ(アイスブレイク→ヒアリング→提案→クロージング)

- 提案資料・トークスクリプトの共有

- 成約率の高い営業パターンの分析

営業マニュアルやチェックリストを作成し、全員が共通のフレームワークで営業活動を行えるようにすると、スキルのばらつきを抑えられます。

営業のプロセスの見える化に関しては以下の記事も参考になります。

関連記事:営業プロセスの見える化とは?可視化の3ステップを解説

⑤営業マニュアル・営業プレイブックを導入する

営業マニュアルやプレイブックがないと、営業方法が人によってバラバラになり、成果にばらつきが生じます。

これらを導入することで、全員が一貫した方法で営業活動を行えるようになり、スキルの均一化が図れます。また、新人でも効率的に学べるため、早期に戦力化できます。

○違いと活用方法

| 名称 | 内容 |

| 営業マニュアル | 商談の流れ・営業トーク・ヒアリング手法を整理 |

| 営業プレイブック | 具体的な事例・トークスクリプト・成功パターンを記載 |

例:「商談で断られた際の対応例」をプレイブックにまとめることで、新人でもスムーズに対応できるようになる。

関連記事:

⑥営業の振り返り文化を定着させる

営業の属人化を防ぎ、チーム全体で成長し続けるためには、「営業の振り返り文化」を定着させることが重要です。

成功した営業活動のノウハウを共有し、失敗の原因を分析することで、個人の経験を組織の資産として蓄積できます。

○振り返りの方法

- 週次・月次で「成功・失敗の共有会」を実施

- 営業日報・KPIレビューを活用

- PDCAサイクルを回す

⑦ITツールを導入する

情報共有をスムーズに行うため、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業管理ツール)を活用しましょう。

○導入のメリット

- リアルタイムで営業情報を可視化できる

- データ分析により、成果の出やすい営業手法を見つけやすい

- 引き継ぎがスムーズになり、退職による営業ノウハウの流出を防げる

営業のデータをシステム上で管理することで、属人化を防ぎ、チーム全体の生産性向上につなげられます。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説

営業AIエージェントツールの活用で属人化を解消

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

DealAgent

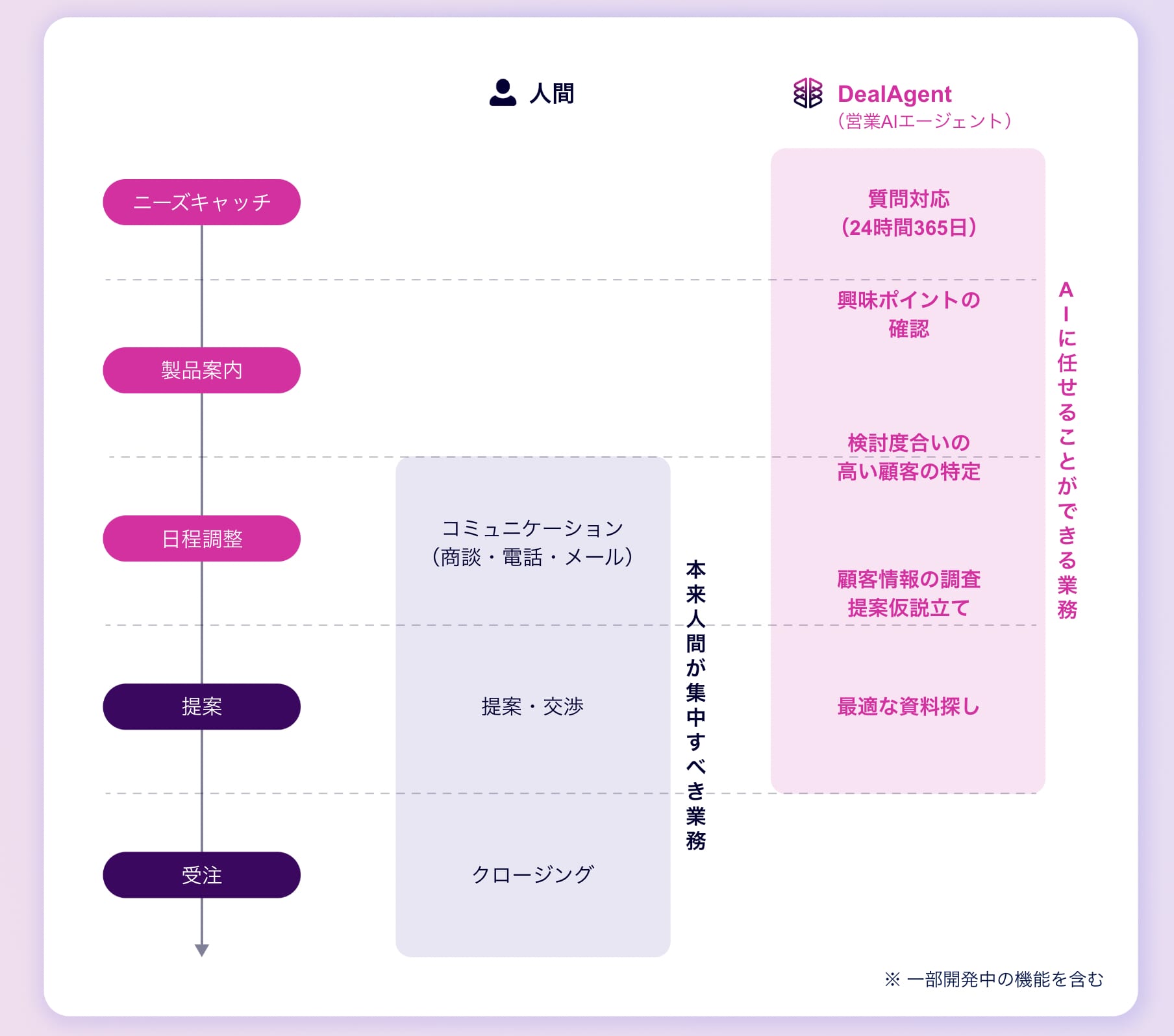

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。

DealAgent活用の利点

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

営業の属人化解消のために必要なSFA(営業管理ツール)

営業の属人化解消のために、これまで紹介してきた、

- 情報共有を大切にする社風をつくる

- 管理するデータを決める

- 営業プロセスを見える化・共有する

を実践していくためにはSFA(営業管理ツール)が必要不可欠です。

SFAツール Mazrica Salesを活用すれば、過去のやり取りや使った提案資料、先方のキーマンの情報など、誰がいつ見ても分かりやすく、案件の情報を整理することができます。

蓄積された案件や営業活動の情報はMazrica Sales独自のアルゴリズムによって分析され、同じような提案状況にいる営業パーソンに、おすすめアクションとして成功事例を共有することも可能です。

似た状況で行われた営業トークや、提案書、プロジェクトの進め方を全員が学習することもできます。

▶▶【無料ebook】Mazrica Salesの特徴や機能の詳細はこちらから!

営業の属人化解消に成功した企業事例

最後に、実際にSFA(Mazrica Sales)を導入したことで、営業の属人化が解消された事例について解説します。

関連記事:【Mazrica Sales活用事例】Mazrica Salesがなぜ営業の属人化を改善し、生産性向上に貢献できるのか?

スペラネクサス株式会社

スペラネクサス株式会社は、医薬品などに使用される高付加価値の化学工業製品や精密化学製品といったファインケミカルを取り扱う企業です。

同社では以前、SFA(営業支援システム)を導入したものの、運用が定着せず失敗に終わり、その結果、営業活動が属人化してしまう課題に直面していました。

このような過去の経験を踏まえ、現場の声を取り入れながら導入を進める方針を採用。その中で、現場の利用が見込めるSFAとして選ばれたのが「Mazrica Sales」でした。

導入にあたっては、目的や期待される効果をオンラインで説明した後、各拠点を訪問して直接使い方を指導。さらに、3カ月間のプレ運用期間を経て本格運用を開始しました。

営業現場を重視した導入プロセスにより、運用が定着しました。これにより、属人化という大きな課題の解消に向けて着実に進展しているとのことです。

関連記事:現場の業務に寄り添う圧倒的な使いやすさで、営業・顧客情報の集約が実現。効率的な営業活動が可能に

カゴメ株式会社

カゴメ株式会社では、食品や飲料、調味料などの製造・販売を手がける中で、一部の事業部でSFA/CRMを導入していました。

しかし、既存のSFAでは業態ごとにプロセスを分けて管理するのが難しく、営業活動全体の流れが把握できないという課題を抱えていました。

この制約により、営業チームの活動や商談の進捗状況が組織全体で共有しにくい状況にありました。

Mazrica Salesを導入したことで、各案件の進捗状況をフェーズやステータスごとに一覧で確認できるようになりました。

これにより、「この案件が現在どの段階にあるのか」「商談に至る前の案件はどれか」といった情報を簡単に把握できるようになり、営業活動全体を俯瞰することが可能になりました。

その結果、商談状況に関する正確で過不足のないデータが整備され、売上目標の達成状況と売上実績の比較が容易になりました。

また、売上実績と営業活動量の相関が可視化され、営業チーム全体で効率的にKPIを共有できるようになりました。このような改善により、営業プロセスの透明性が向上し、データに基づく戦略的な営業活動が可能になったのです。

関連記事:導入の目的は、売上と営業活動の相関を可視化すること。活動の正しい評価・分析が、質の高い意思決定と営業力向上に繋がる

おわりに|営業の属人化の解消は情報共有の仕組み作りがカギ

営業の属人化を解消するためには、個人の努力に頼るのではなく、組織として情報を共有できる仕組みを整えることが必要です。

しかし、情報共有はしばしば「直接的な利益がない」と見なされ、日常業務の中で優先度が下がりがちです。特に、成果を上げている営業担当者は「自分だけがノウハウを提供するのは不公平」と感じがちです。

この問題を解決するためには、「何もしなくても情報が自然に共有される仕組み」を作ることが効果的です。

たとえば、SFA(営業支援ツール)を導入することで、営業活動の情報をリアルタイムで共有でき、営業担当者が負担なく情報を提供できる環境を整えることが可能になります。

特に、「Mazrica Sales」は営業の属人化を解消するために役立つSFA/CRMツールです。

営業組織の情報共有をスムーズにし、チーム全体の成果向上をサポートします。

Mazrica Salesの強みや活用方法について詳しく知りたい方は、ぜひ下記ページをご覧ください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする