売上を拡大するためには、新規営業で顧客数を増やすだけでなく、既存顧客の購入頻度を上げたり購入単価を高めたりする取組みも必要です。

しかし、新規営業にリソースが取られ、既存顧客へのアプローチが疎かになることも珍しくありません。

そこで本記事では、既存顧客への営業活動の重要性を理解し、どのようなアプローチ方法があるのか解説します。

▶▶【無料ダウンロード】既存顧客に対する営業・マーケティング活動を一元管理できるツールとは?

この記事でわかること

-

既存顧客営業の重要性

新規顧客開拓に比べて5倍以上の成果効率を生む「既存顧客営業」の意義や、リピート・紹介・アップセルによる売上最大化の仕組みを解説します。 -

失注を防ぎ、関係を深めるアプローチ手法

定期フォロー、キャンペーン、アップセル提案など、関係性を強化しながら成果につなげる実践的な営業手法を紹介します。 -

営業生産性を高める戦略的フレームワーク

顧客セグメント別アプローチ設計や、購買履歴を活かしたタイミング提案など、既存顧客営業を仕組み化するための考え方がわかります。 -

SFA/CRM活用による効率化のポイント

接触履歴・商談状況・担当者別の対応漏れを可視化し、営業プロセスを最適化するSFA/CRM活用法を解説します。

この記事の内容

新規営業と既存営業の違い

新規営業と既存営業の大きな違いは、営業の目的と対象です。

新規営業は、新規の顧客を獲得するための営業活動なので、「リード」と言われる見込み顧客を対象とします。一人でも多くの新規顧客を獲得するために、テレアポや飛び込み営業などで接点を持ちます。

一方の既存営業は、すでに取引のある既存顧客を対象にして、関係性を深めることを目的としています。関係性が深まるほど顧客は自社に対して信頼を感じ、リピート購入や契約継続につながり売上にも影響します。

このように、同じ営業活動でも新規営業と既存営業では違いがあります。企業の売上を拡大させるためには「顧客数」「購入回数」「顧客単価」を上げる必要があり、「顧客数」を増やすための新規営業も、「購入回数」「顧客単価」を上げるための既存営業も重要なのです。

関連記事:

なぜ既存顧客への営業・アプローチが重要なのか?

既存営業はなぜ必要なのでしょうか。その理由として、以下の要素が挙げられます。

新規営業は既存営業の5倍のコストがかかる

「1:5の法則」で知られているように、新規顧客の獲得にかかるコストは、既存顧客の維持にかかるコストの5倍と言われています。

新規顧客獲得の場合、まずは接点のない層に認知してもらうために、マス広告や展示会出展などのオフライン施策や、SEO対策やWeb広告などのオンライン施策を展開します。

認知してもらって見込み顧客になってからも、継続的に情報発信を行って見込み顧客の関心度を引き上げていかなくてはなりません。

その後も、商談やクロージングなどのプロセスを経てからやっと売上になるため、広告費や人件費などのコストがかかります。

一方の既存顧客の場合は、すでに自社に対しての関心度が高い状態です。

商材についての理解も深まっているため、関連商品の購入やオプションの追加などにも興味を持っている顧客が多いでしょう。

そのため、少しのアプローチで売上につながりやすく、コストをかける必要がありません。

同じ金額の売上を作るとしても、新規顧客と既存顧客ではコストが5倍も違うため、収益も大きく変わります。

そのため、効率的に収益を伸ばしていくためには既存顧客への営業が欠かせません。

顧客獲得に費やしたコスト(CAC)の考え方は、こちらの記事をご参考ください。

関連記事:CAC(顧客獲得コスト)とは?CPAとの違いや計算方法・削減方法を解説

アップセル・クロスセルにつなげることができる

既存顧客営業で関係性が深まれば、アップセルやクロスセルにつなぐことができるため、売上向上が期待できます。

アップセルとは、顧客が現在利用しているプランやモデルよりもワンランク上のものを販売することです。

たとえば、現在は「月額5千円のプラン」を契約している顧客に営業をして「月額1万円のプラン」にアップグレードしてもらうことがアップセルです。

そしてクロスセルとは、顧客が現在利用している商品・サービスの関連商品や別サービスなどを販売することです。

たとえば現在利用しているサービスにオプションをつけたり、連携して利用できる関連サービスを販売したりすることがクロスセルとなります。

アップセル・クロスセルは、ある程度の信頼関係がなければ成功しにくい傾向にあります。

なぜなら、取引開始直後はまだ商品・サービスの効果を実感できていないですが、取引が進むにつれて商品・サービスに対する信頼感が深まり、アップグレードや別サービスの導入などにもメリットを感じてもらいやすいためです。

このような理由から、既存営業ではアップセル・クロスセルにつながる可能性が高いと言えるでしょう。

関連記事:アップセルとは?クロスセルとの違い・具体事例を解説

SaaS型ビジネスモデルの台頭

既存営業の必要性が高まっている背景には、SaaS型ビジネスの台頭もあります。

SaaS製品は、一般的にサブスクリプションサービスとして提供されており、継続的に利用してもらうことが前提のビジネスです。従来の買い切りタイプのパッケージ型製品とは大きく異なり、長期的に関係性が続く点が特徴です。

したがって、いかにして既存顧客の解約を食い止めるかがポイントになるため、既存営業が重要なカギを握っているのです。

関連記事:SaaSビジネスとSaaS営業とは?特徴や必要なスキルを紹介

既存顧客へのアプローチ方法

既存営業では、ただ単に「定期的に購入してもらう」「契約を継続させる」だけが目的ではありません。売上を上げるために「単価を上げる」「購入回数を増やす」、さらには「新規顧客を紹介してもらう」「ポジティブな口コミを発信してもらう」ことが重要です。

そのために、既存顧客への営業・アプローチとして以下の方法がおすすめです。

定期的な情報発信

顧客にとって有益な情報を定期的に発信することで、顧客の信頼感を得ることができます。

電話やメールでのアプローチのほか、近年ではオウンドメディアやSNSでの情報発信も盛んです。一人ひとりの顧客に合わせた最適な情報は電話やメール、全体にお知らせしたい情報はオウンドメディアやSNS、というように使い分けると良いでしょう。

定期的な訪問

一方通行で情報発信をするだけでなく、既存顧客の課題やニーズをヒアリングするために定期的な訪問もおすすめです。

顧客が不満や困り事を抱えながら利用を続けていると、急に取引が打ち切りになるリスクがあります。したがって、定期訪問によって顧客に寄り添う時間を作ることが重要です。

とは言え、既存顧客数が多すぎると訪問しきれないため、取引金額に応じて訪問頻度を計画しましょう。

既存顧客向けキャンペーンの実施

新規獲得のために「新規購入限定30%割引」などのキャンペーンを打ち出すことはよくあります。しかし既存顧客に対するキャンペーンには、力を入れているという企業は少ないのではないでしょうか。

既存顧客向けのキャンペーンを充実させることで、顧客満足度を向上させたり、アップセル・クロスセルにつなげたりする効果があります。顧客離れを防ぐためにも、既存顧客向けキャンペーンに取り組みましょう。

アプローチ精度を高める戦略設計

既存顧客営業では、やみくもなアプローチよりも、「誰に」「いつ」「何を」提案すべきかを明確にする戦略設計が成果を左右します。適切なランク付けやニーズの深掘り、提案の切り口によって、追加購買や紹介などの成果に直結します。

顧客ランク(A/B/C)による優先順位付け

限られた営業リソースを最大限に活かすには、顧客の「売上貢献度」「将来性」「関係性」などを軸に、A/B/Cランクで分類し、対応の優先度をつけることが有効です。

-

Aランク:継続的に取引があり、アップセルや紹介の見込みが高い顧客。定期的な訪問や個別提案を重視。

-

Bランク:一定の取引があるが、深掘り余地がある顧客。キャンペーンやセミナーなどを通じて関係を強化。

-

Cランク:直近で接点が少ない顧客。メール配信や休眠掘り起こしなど、低コスト施策を活用。

このように顧客をセグメントすることで、投下リソースと成果のバランスを最適化できます。

SPIN/BANTなどで潜在ニーズを引き出すヒアリング

既存顧客でも、新たな課題やニーズは日々変化しています。単なる定期フォローに留まらず、SPIN(状況・問題・示唆・解決)やBANT(予算・決裁権・ニーズ・導入時期)といったフレームワークを活用し、潜在的なニーズを会話の中から引き出しましょう。

特に、「課題の深堀り」と「具体的な導入障壁の確認」に注力することで、次の提案の精度と受注確度が大きく変わります。

インサイト営業で追加購買や紹介を引き出す戦略

インサイト営業とは、顧客の立場から課題を見つめ直し、まだ顧客自身が気づいていない問題に対して、具体的な解決策を提案するアプローチです。

「このまま現状維持をすると●●という機会損失があります」「他社ではこのような使い方をして効果が出ています」といった一歩先の提案により、追加購買だけでなく紹介や他部門展開にもつながりやすくなります。

既存顧客営業で見るべき指標

既存顧客への営業が成果につながっているか判断するためには、見るべき指標(KPI)を定期的に追っていき、成果を見極めることが重要です。

ビジネスモデルや商材によって見るべき指標は異なりますが、主に以下の指標を追っていくと良いでしょう。

一般的な既存営業で見るべき指標

一般的な既存営業では、以下のKPIを分析することが一般的です。

既存顧客からの売上

営業の成果を判断するためには、売上が上がっているかどうか、が最もシンプル。

ただし全体の売上で見てしまうと新規顧客も含まれるため、既存顧客に絞って売上分析する必要があります。

企業規模や取引継続年数などで分類して売上金額を分析してみると、新たな発見がある可能背もあります。

平均既存顧客単価

売上が上がっている要因を分析する際には、既存顧客の平均単価が役立ちます。

平均単価が上がっていれば、アップセル・クロスセルが成功していると言えるでしょう。

反対に、既存顧客の平均単価が変動していないのに既存顧客の売上金額が向上している場合は、購入回数の増加など他の要因があると考えられます。

継続率

取引の継続率も、既存営業では欠かせないKPI。継続率が高ければ、既存顧客との関係性がうまく構築できていると判断できます。

さらに深掘りしたい場合は、取引の回数や年数で継続率を分析してみましょう。

解約率

継続率と併せて確認したいのが解約率です。

取引が終了してしまった顧客の割合を算出して時系列で追っていくことで、既存営業がうまくいっているか判断できます。

解約率を分析する際には、解約理由も調査しておくと、改善点が見つかり次に活かせます。

SaaSビジネスの既存営業で見るべき指標

SaaS製品のビジネスでは、一般的な既存営業とは少し違った角度から成果を見る必要があります。

なお、SaaSビジネスで毎月の収益を表す言葉はMRR(Monthly Recurring Revenue:月次経常収益)と言います。以降の内容にも頻出する言葉なので、覚えておきましょう。

チャーンレート

SaaSビジネスでは、チャーンレート、つまり解約率は必ず見るべき数値です。

新規顧客を獲得し続けても、既存顧客が次々に解約してしまっては、売上には結び付きません。

なお、チャーンレートには2種類あります。

- カスタマーチャーンレート:顧客数ベースの解約率(解約した顧客数や、有料プランから無料プランへダウングレードした顧客数)

- レベニューチャーンレート:収益ベースの解約率

さらにレベニューチャーンレートにも2種類あります。

- グロスレベニューチャーンレート:解約やダウングレードにより損失した収益から算出した解約率 <計算式>(当月に損失したMRR+チャーンMRR)÷前月末時点でのMRR

- ネットレベニューチャーンレート:解約・ダウングレードなどの損失収益だけでなく、アップセル・クロスセルなどによる追加収益も反映させた解約率 <計算式>(当月に損失したMRR+チャーンMRR-当月に追加されたMRR)÷前月末時点でのMRR

各チャーンレートを追っていき、適切に既存営業できているか判断しましょう。

関連記事:チャーンレート(解約率)とは?計算方法と6つの改善方法を解説

ネガティブチャーン(Negative Churn)

ネガティブチャーンとは、ネットレベニューチャーンレートがマイナスの状態を指します。つまり、解約・ダウグレードによる損失MRRよりも、既存顧客からの追加MRRが上回っている状態です。

ネガティブチャーンを達成するためには、解約・ダウングレードを減らす、もしくはアップセル・クロスセルを増やします。

エクスパンションの額

SaaSビジネスにおけるエクスパンションとは、既存顧客へのアップセルやクロスセルなどの収益を増加させる取組みを指します。エクスパンションの額が増えていれば、既存顧客へのアプローチが適切に働き、成果につながっていると考えられます。

コントラクションの額

SaaSビジネスではコントラクションとは収益減少を指し、エクスパンションの対義となります。

コントラクションの額が増えていれば、解約やダウングレードなどが増えていると判断できます。そのため、コントラクションの額はなるべく小さい値でおさめたいところです。

既存顧客への営業を効率化を促すツール活用法

顧客数が増えるほど、担当者の記憶やスプレッドシートだけでは対応しきれません。SFAやCRM、顧客の行動履歴を活用することで、漏れや属人化を防ぎ、効率的かつ継続的なアプローチが可能になります。

SFA/CRMで接触漏れ防止・履歴管理

SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)を活用すれば、次回の提案タイミングや過去のやりとり、担当者の対応履歴をチームで一元管理できます。

-

「前回の商談で価格交渉が難航した」

-

「担当者が異動した」

-

「3ヶ月後に再検討予定だった」

といった細かい情報を可視化することで、対応の質とスピードが大きく向上します。また、接触漏れのアラート設定やToDo管理によって、重要顧客への対応遅れも防止できます。

行動履歴や購買履歴を活用したアラート設計

顧客が「どのページを閲覧しているか」「どの商品を頻繁に購入しているか」などの行動データ・購買データをトリガーに、次のアプローチのタイミングを自動で知らせる仕組みを構築しましょう。

たとえば、

-

購買頻度が下がった顧客にはフォローアップ通知

-

導入マニュアルページの閲覧が急増したらアップセル提案

-

サポートページを繰り返し閲覧した顧客に活用支援を提案

といったアラート設計をすれば、営業の動きをデータドリブンに最適化できます。

既存顧客との関係管理に役立つSFA/CRM

既存顧客と適切に関係を維持するためには、SFAやCRMなどのセールステックツールの活用が欠かせません。

SFA/CRMを活用すると、顧客の企業情報や連絡先情報などを蓄積できるだけでなく、購入履歴や商談履歴など過去の接点の情報管理も可能です。これらの情報を分析する機能も搭載されているため、適切な既存営業ができるようになります。

▶︎▶︎既存営業でのSFA/CRMの活用イメージはこちらからご確認ください

Mazrica Salesで既存顧客のアプローチを効率化しよう

SFA「Mazrica Sales 」は、既存顧客への営業活動に役立つツールです。

蓄積されたデータと分析結果から、どの企業にどのタイミングでアプローチすべきか把握できます。直感的に操作できるUIで、マルチデバイスに対応しているので、移動中や外出先などでも手軽に情報を確認できる点もメリットです。

▶▶【無料資料ダウンロード】顧客アプローチの効率を上げるSFA/CRMツールとは?

既存営業に活用できるMazrica Salesの機能は、主に以下が挙げられます。

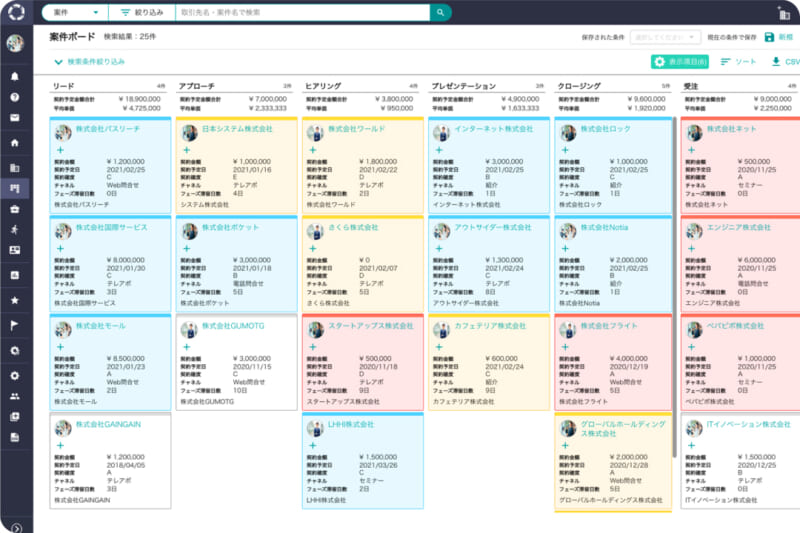

案件ボード

既存営業では、タイミングが重要。アプローチするタイミグが短すぎるとしつこいと思われてしまいますし、タイミングが空きすぎるとフォローが足りないと感じられてしまいます。

Mazrica Salesの案件ボードでは、各案件がカード形式になっており、営業プロセスのフェーズごとにカンバン形式になって表示されます。最終対応日からの経過日数に応じて色分けでアラートされるため、最適な日数での対応が可能です。

▶▶Mazrica Salesの実際の使用感が確かめられるデモ動画はこちら

Mazrica Sales

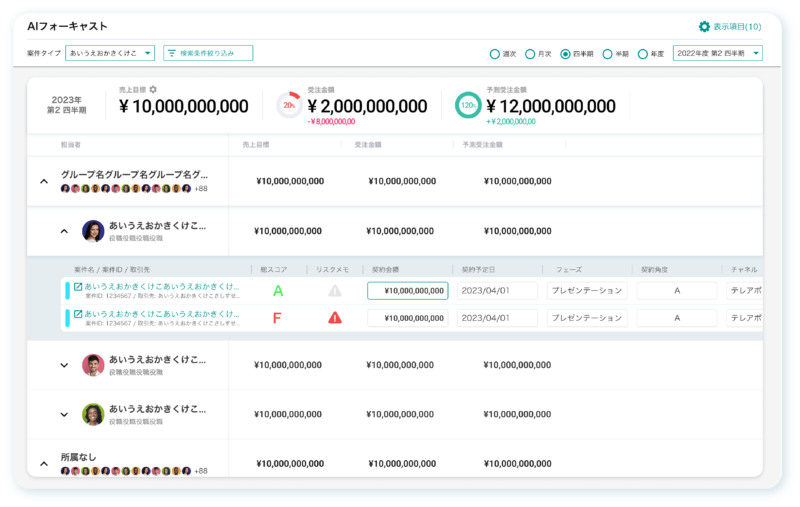

Mazrica Salesには営業予測・分析に有効なAI機能が搭載されています。(AIフォーキャスト)

過去の案件データから、以下の項目を解析して予測します。

- 受注確度

- 受注契約日

- 受注金額

また、受注確度に影響すると思われるリスクを想定し、おすすめのネクストアクションの示唆もあります。

「既存顧客にどのようなアプローチをしたら良いのかわからない」という場合でも、過去の成功事例からネクストアクションを提案してくれるため、成功率を高めることができます。

▶︎「Mazrica Sales AIフォーキャスト機能 オンラインマニュアル」

メール配信機能

Mazrica Salesと併せて、Mazrica Marketingの機能の一つである、メール配信機能を使えば、Mazrica Salesの顧客データから配信先をリスト化してメールを一斉配信できます。

テンプレートを登録しておけば、取引年数や契約商材などに応じて適切な情報を発信できるでしょう。

メールの開封率・クリック率も分析でき、より成果につながるメールを作成できます。

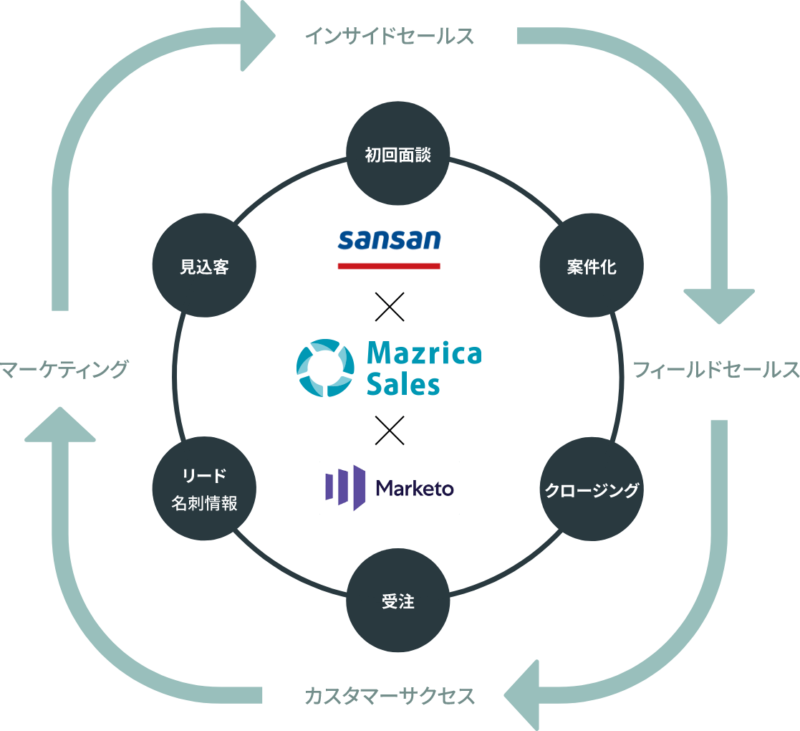

外部ツールとの連携

Mazrica Salesは、外部のツールともシームレスに連携可能。データが自動で同期されるため、入力の手間がかかりません。

グループウェア、メールシステム、名刺管理ツール、MA、BIなどさまざまな外部ツールと連携できるので、業務効率化が実現するでしょう。

関連記事:Mazrica Salesと連携できる外部サービス11選

終わりに

売上拡大のためには、既存顧客への営業活動に手を抜いてはいけません。既存営業によって適切な関係性が築ければ、解約を防ぎ、アップセル・クロスセルを実現することができます。さらに、良い口コミを発信してくれて、新たな顧客との接点が生まれて販路の拡大も期待できます。

既存営業には、SFA/CRMによる顧客との関係管理が重要です。Mazrica Salesには既存営業に役立つ機能が充実しているので、既存営業でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

マーケティング〜営業のプロセスの劇的に効率化|Mazrica Marketing概要資料

Mazrica Marketingは集客と売上の向上に寄与するマーケティングオートメーションツールです。マーケティング〜セールスのプロセスを効率化するMazrica Marketingの機能や活用例を紹介します。

資料をダウンロードする