マーケティング部門がリードを獲得して営業部門に引き継ぎ、営業担当者が商談に行き受注を獲得する。

このような一連の流れで新規獲得をしている企業も多いのではないでしょうか。

しかしマーケティング部門と営業部門の情報共有やコミュニケーション不足などにより、うまく連携できず成果につながっていない企業も見受けられます。

マーケティング・営業の連携には「業務効率の改善」「マーケティング・営業の質アップ」「問題解決速度の向上」等といった多数のメリットがあります。

本記事では、マーケティング部門と営業部門が連携し、成果を出していくための秘訣について解説します。分業体制を構築している企業はぜひ参考にしてください。

この記事の内容

マーケティングと営業の間のトラブルの原因

マーケティング部門がリードを獲得してアポイントを取り、営業部門が訪問して受注するという一連の仕組みを構築している企業が増加傾向にあります。

分業するからには情報共有による円滑な連携が求められますが、なかなか実現が難しいため苦戦している企業も多く見受けられます。

それでは、マーケティング部門と営業部門の間ではどうしてトラブルや弊害が生じてしまうのでしょうか。自社に当てはめて考えてみてください。

営業やマーケティングを含めた社内連携を強化する方法については、下記記事でも詳しく説明しています。

関連記事:社内連携を強化する5つの方法を紹介!マーケティング、営業、開発が社内連携するメリットとは

マーケティングと営業が優先するものの違い

マーケティング部門と営業部門では、目的や仕事内容が異なります。そのため各々の優先順位も違うため、トラブルが生じてしまうのです。

マーケティング部門は市場にて競合と差別化をして優位性を保つことで、いかに多くのリードを獲得できるかを優先しています。

そのためリード一人ひとりとの密なやり取りは難しいので、多くのリードに対して同一の施策を打ちます。

もちろん属性やチャネルなどによってセグメントはするにしても、リード個人ではなく市場を対象としているため、どうしても一人ひとりに手厚く対応することは難しいのです。

一方の営業部門は、顧客との信頼関係構築を優先しています。

その先には「受注」「アップセル」「クロスセル」「契約継続」などの目的がありますが、どれも信頼関係が成り立っていなければ達成できません。

市場という全体像を対象としているマーケティング部門と違い、顧客一人ひとりを相手にしているため、手厚く対応して信頼関係を構築できます。

もちろんマーケティング部門も営業部門も最終的には「売上向上」という目的が同じであっても、そもそもの優先順位が異なるため手段や方法も違っています。

その結果、マーケティング部門が引き継ぐリードの質にバラつきが出てしまったり、いざ営業活動をしても成果が出にくかったりしてしまうのです。

関連記事:リード獲得とは?見込み顧客を集める15の施策と成功のポイント

「the model」の弊害

「the model」という概念が提唱されてから、業務効率化のために組織体制をthe modelに構築する企業が増えました。

the modelとは、サブスクリプションモデルビジネスの台頭や多様化・長期化するカスタマージャーニーに対応するため、営業プロセスを「マーケティング」「インサイドセールス」「フィールドセールス」「カスタマーサクセス」に分業してリレー形式で連携するものです。

the modelでは前ステップの部署のKPIがそのまま次ステップの部署の母数となります。

たとえば「獲得したリード数」は、マーケティングのKPIとして設定する項目となりますが、その一方で次ステップのインサイドセールスにとっては母数となります。

それ以降も同様で、インサイドセールスのKPIである「商談化数」はフィールドセールスの母数に、フィールドセールスのKPI「受注数」はカスタマーサクセスの母数となるのです。

the modelはこのようにリレー形式で連携していくために、部署間で責任の押し付け合いや対立を生んでしまうことも少なくありません。

the modelの導入や効率化ばかりに意識が向いてしまい、このような弊害を招いてしまっては元も子もないでしょう。

マーケティングと営業の連携がもたらすメリット

マーケティング部門と営業部門には溝が生じることもありますが、適切に連携できれば大きな成果を出す可能性を秘めています。

変化の激しい現代ビジネスにおいて、両部門間の連携は、組織の成長と競争力強化に不可欠であるとも言えます。

以下で、マーケティングと営業の連携がもたらす、具体的なメリットを3つ紹介します。

顧客理解に基づいた高精度な施策の実現と新商品・サービスの開発促進

両部門が協力することで、顧客の課題やニーズを深く理解し、それに合致した高精度な施策やコンテンツを生み出すことができます。

これにより、市場のニーズを捉えた新商品やサービスの開発にもつながります。

機会損失の最小化と顧客アプローチの効率化

営業とマーケティングが連携することで、顧客情報やアプローチ状況の共有がスムーズになり、情報伝達の遅延や漏れによる機会損失を防ぎます。

また、重複したアプローチや抜け漏れをなくし、より効率的な顧客対応が可能になります。

組織全体のパフォーマンス向上と相互理解の深化

共通の目標設定やKPIの透明化を通じて、各部門が互いの業務内容や課題に対する理解を深めることができます。

これにより、組織全体の連携が強化され、売上向上や業績の持続的な改善に貢献します。

マーケティングと営業の連携を成功させるための5つの秘訣

これまで、マーケティングと営業の対立原因や連携のメリットについて解説していきました。

それではマーケと営業が連携する秘訣はどのようなポイントがあるのでしょうか。

こちらの記事ではマーケ・営業連携をはじめいくつかの営業課題に関する解決策を紹介しておりますので併せてご覧ください。

①分業体制を明確に~役割の量と質を定義する~

お互いの役割や仕事内容が分かっていないと

「せっかくたくさんのリードを引き継いだのに、ちゃんと営業してくれていない…」

「受注につながらないリードばかりで困る…」

といった対立が生まれてしまいます。

そのためにも、まずはマーケティング部門と営業部門それぞれの役割を定義し、お互いに理解し合うことがポイントです。

たとえば、マーケティング部門は営業部門にリードを引き継ぐ役割を担いますが、リードの量を意識しがちになってしまいます。

しかし、大量のリードのほとんどの確度が低かったらどうでしょう。営業部門はせっかく商談に行っても、リードの確度が低いのだから受注につながらず「無駄足」と思いかねません。

そのため、リードの量だけでなく質についても定義しておきます。

リードへのアクション回数やリードの反応などからスコアリングし、一定のスコアになったら引き継ぐよう定義すると、営業部門とのすれ違いが起こりにくくなるでしょう。

一方、マーケティング部門にとって営業部門の活動内容が不透明であることでも弊害が引き起こされるため、「このようなリードなら商談しやすい」といった受注につながりやすいリードの条件を共有しましょう。

関連記事:リードクオリフィケーションとは?効果的なスコアリング方法も解説

★Tips:営業とマーケティングのSLA(service level agreementの作成★

SLAは、サービス品質合意などとよばれ、サービスを提供する側が利用する側にどのくらいのレベルでサービスを提供するかを示したものです。

営業・マーケティング間のSLAを作成することで、共通の目標達成への貢献を明文化し、それぞれへの期待を定義することができます。

マーケティングのSLAは、見込み客の量と質によって定義されます。

一方営業のSLAは、どのくらい深く、繰り返し、それぞれの見込み客へアプローチするかによって定義されます。

つまり、マーケティングから見込み客を引き渡すプロセスにおいて、お互いの期待に対する責任を目に見える形で果たし、関係性を良くしようということです。

このSLAは、作っておしまいにするのではなく、逐一報告書や定例会などで状況の共有をし、徐々に完成形へとつなげていきましょう。

②ペルソナの共有

マーケティング部門ではペルソナの設定をすることが多いことに比べ、営業部門ではペルソナを考える機会が少ない傾向にあります。

もしマーケティング部門が考えているペルソナが実際の顧客像とかけ離れているとどんなことが起こるでしょう。

たとえば、ペルソナが「新任マーケティング担当者」だとして多くのリードを獲得しても、実際の顧客は「マーケティング部門マネージャー」であれば、いくら商談をしても成果にはつながりません。

これは極端な例ですが、ペルソナが本来狙うべきターゲットと異なっていると、どんなに頑張っても成果を出せないのです。

このようなギャップをなくすよう、マーケティング部門と営業部門でペルソナを共有しておき、間違いがあるときは修正して正確なペルソナを定義しましょう。

ペルソナの作り方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:ペルソナマーケティングとは?|ペルソナの設定方法から注意点まで

③KPIの設計・共有

▶︎▶︎KPIの設計・共有を効率化できるMazrica Salesの概要資料はこちら

先ほど分業するとKPIは連携していくという話をしました。

つまりKPIはマーケティング部門・営業部門の相互に関わるものなので、KPI設計だけでなく共有も重要になります。

KPI設計の際には、カスタマージャーニーに基づいたリードステージを考慮する必要があります。

リードステージとは以下の流れになります。

- Lead:連絡先などの情報を獲得できたすべてのリード

- MAL(Marketing Accepted Lead):ナーチャリングの対象となるリード

- MQL(Marketing Qualified Lead):確度が高いリード=営業へ引き継ぐべきリード

- SAL(Sales Accepted Lead):訪問すべきリード

- SQL(Sales Qualified Lead):案件化(商談)すべきリード

- Opportunity:クロージング段階のリード

一概にリードと言っても、上記のようにステージを細分化することができるのです。

これらのリードステージごとに部署の担当を設計すると、以下のようになります。

- マーケティング部門:MQL、SAL

- インサイドセールス:SAL、SQL

- フィールドセールス:SQL、Opportunity

マーケティング部門がMALすべてを営業に引き継いでしまうと、無駄な営業アクションが発生してしまいます。

そのため、ナーチャリングをした結果に基づいてMQLを精査する必要があります。

精査したMQLが、次はインサイドセールスに引き継がれます。インサイドセールスはMQLを母数として、電話やメールなどを活用しさらにMQLの関心を高めます。

関連記事:MQLとは?SQLとの違いやマーケティング・営業の部門連携の重要性を解説

その結果、訪問すべきリードつまりSALを見極め、フィールドセールスに引き渡します。

このプロセスをマーケティング部門が担当する組織や、インサイドセールスとマーケティング施策を絡めてSALを精査する組織もあるので、自社に最適な方法を見つけましょう。

SALに訪問してサービス紹介やヒアリングなどをしたのち、提案・プレゼンをすべきと判断したリードがSQLとなります。

案件化したSQLには主にフィールドセールスが対応しますが、インサイドセールスが適切にフォローする場合もあります。

このようにリードステージごとに細分化することでKPIを設計しやすくなりますし、部署間の情報共有や連携の必要性を認識できるようになるでしょう。

尚、KPIについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:KPIとは?営業のKPI設定方法と指標例・KGIとの違いを簡単に解説

④コンテンツの共同制作

リードの獲得・育成にはコンテンツが効果的だということは、広く知られている事実です。

それを理解しているマーケティング部門は、オウンドメディアやプレスリリース、ホワイトペーパーやサービス資料などのコンテンツ制作に力を入れています。

関連記事:オウンドメディアとは?|マーケティングでの成功事例と採用活動への導入

しかしながら、コンテンツの設計や意図を見誤ってしまうことで、リードの質に影響を及ぼしてマーケティング部門と営業部門のギャップが生まれてしまうことも少なくありません。

この課題を解消するためには、営業部門がもっとコンテンツ制作に関与する機会を設けましょう。

リードと実際に接している営業担当者が介入することで、よりリードの心に刺さる効果の高いコンテンツを制作できます。

営業部門とのブレストをしたり、営業担当者にヒアリングをしたりして、実際の顧客ニーズを反映したコンテンツを作りましょう。

⑤定期的な情報共有

▶︎▶︎フェーズの進捗状況を共有できるMazrica Salesのサービス紹介資料はこちら

マーケティング部門と営業部門の間では、適切な情報共有ができないことが原因のトラブルも起こりがちです。

リードリストを営業部門に渡すだけでは、情報共有とは言えません。リードのスコアや反応に基づいて確度や予算などを推測して営業担当者に伝えてあげると、より親切です。

またマーケティング部門は直接的に売上に関わるわけではないので、自分たちの活動が会社に貢献できているかどうか把握しにくいものです。

そのため営業部門はマーケティング部門へ商談結果の報告をすると良いでしょう。

さらに、担当者同士が気軽にコミュニケーションを取れる環境整備も重要です。

何気ない会話から、マーケティングや営業のヒントを得られることもあります

定期的にミーティングなどの情報共有の場を設けたり、話しやすいよう机の配置を変えたりしましょう。

テレワーク中だとなかなか気軽なコミュニケーションは難しいかもしれないので、マーケメンバーと営業メンバーのオンラインミーティングを設けるのもおすすめです。

関連記事:リモートワークツール6選|営業への導入メリットを解説

マーケティングと営業の連携:成功事例から学ぶ相乗効果

ここでは、実際にマーケティングと営業の連携によって顕著な成果を上げた企業の事例をご紹介します。

SATORI株式会社

SATORI株式会社は、匿名見込み顧客のナーチャリングに特化した国産MAツール「SATORI」を提供しています。

この製品の特性を最大限に活かすため、同社では営業部門とマーケティング部門が密接に連携し、成果を上げています。

具体的には、営業・マーケティング両部門が共通目標を掲げ、共通ダッシュボードなどを通し、数値の可視化と情報のリアルタイムな共有を徹底しています。

さらに、営業からの受注・失注理由やリードへのフィードバックは専用チャットや定期ミーティングを通じて密に連携しています。

この連携により、マーケティングは詳細なペルソナ設定が可能となり、営業は適切なタイミングで顧客へアプローチできるため、リソースの最適化と効率向上につながっています。

オフィスナビ株式会社

オフィスナビ株式会社は、オフィスコンサルティング事業を手掛ける中で、「営業工数の増加」と「営業活動のブラックボックス化」という課題を抱えていました。

SFA/CRM Mazrica Salesの活用と共に、MAツールをMazrica Marketingにリプレイスし、集客から受注までを1つのプラットフォームで管理するようになったことで、以前よりもマーケティング施策の精度を高めることに成功しました。

今後は、システム導入によって生まれた時間を活用し、お客様サポートの充実やデータベースを用いた集客力のさらなる向上、そして、新しい事業への挑戦に力を入れていく予定です。

関連記事:既存SFA/CRM・MAツールからのリプレイスで、8割の営業担当が営業活動の変化を実感。マーケティング施策の精度向上も同軸で実現!

マーケティングと営業の連携を更に促進させるシステム構築

マーケティング部門と営業部門の連携が重要だとは理解していても「いろいろなツールを使っているから情報共有がしにくい」「部署によって使っているツールが異なる」といった課題も見受けられます。

実際、マーケティング部門で使うツールは名刺管理システムやメールマーケティングシステム、SEOツールやMAなど多岐にわたります。

また、インサイドセールスはCTIやCRM、フィールドセールスはスケジュールとSFAというように、営業部門でもさまざまなツールを導入していることも少なくありません。

このようにさまざまなツールを使っていると情報が散在してしまい、スムーズな連携が困難になる原因となります。

さらに成果を出すためには、営業実績に基づいたマーケティング施策や、マーケティングデータに基づいた営業活動も求められます。

しかし、これらを実現するためには部署間でのデータ連携が大前提。

このようなズレをなくすため、マーケティング部門で導入しているシステムと営業部門で使っているシステムを連携して情報共有を進める体制構築が必要です。

関連記事:Slack連携ツール・アプリおすすめ21選!スケジュール・タスク管理を効率化

MA・SFA/CRMの導入

システム連携をするために、まずは各部署において基幹的に活用できるツールを導入しましょう。

マーケティング部門においてはMA(マーケティングオートメーション)、営業部門においてはSFA(営業支援システム)またはCRM(顧客関係管理ツール)がおすすめです。

関連記事:

MAはマーケティング活動を自動化・効率化するためのツール。搭載されている機能はツールによって異なりますが、主に以下の機能が搭載されています。

- リード情報管理

- キャンペーン配信

- メールマーケティング

- WEBコンテンツ制作(LPやお問い合わせフォームなど)

- スコアリング

一方のSFA/CRMには以下の機能が搭載されています。

- 顧客情報管理

- 案件管理

- 営業アクション管理

- スケジュール管理

- 売上分析

これらのツールを連携すると情報共有が容易になるだけでなく、データが相互に同期されて入力負荷の軽減にもつながります。

「システム同士を連携できるの?」と疑問にもつ人もいるかもしれませんが、異なるツールでも連携は可能です。

APIという方法で連携する場合もありますが、最初から特定のツールと連携できる機能が搭載されているものもあります。

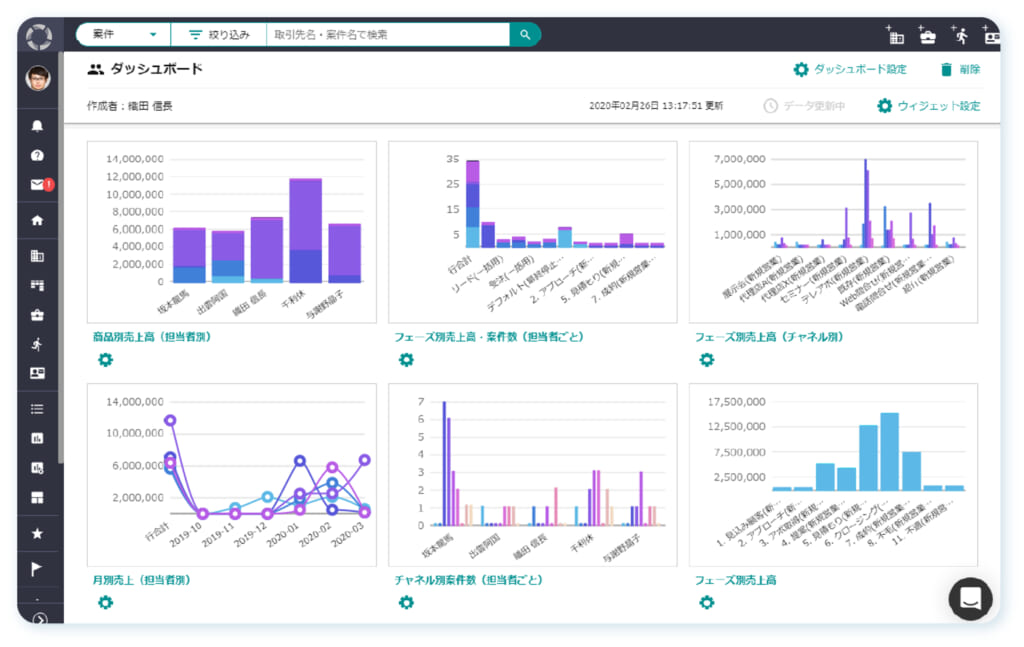

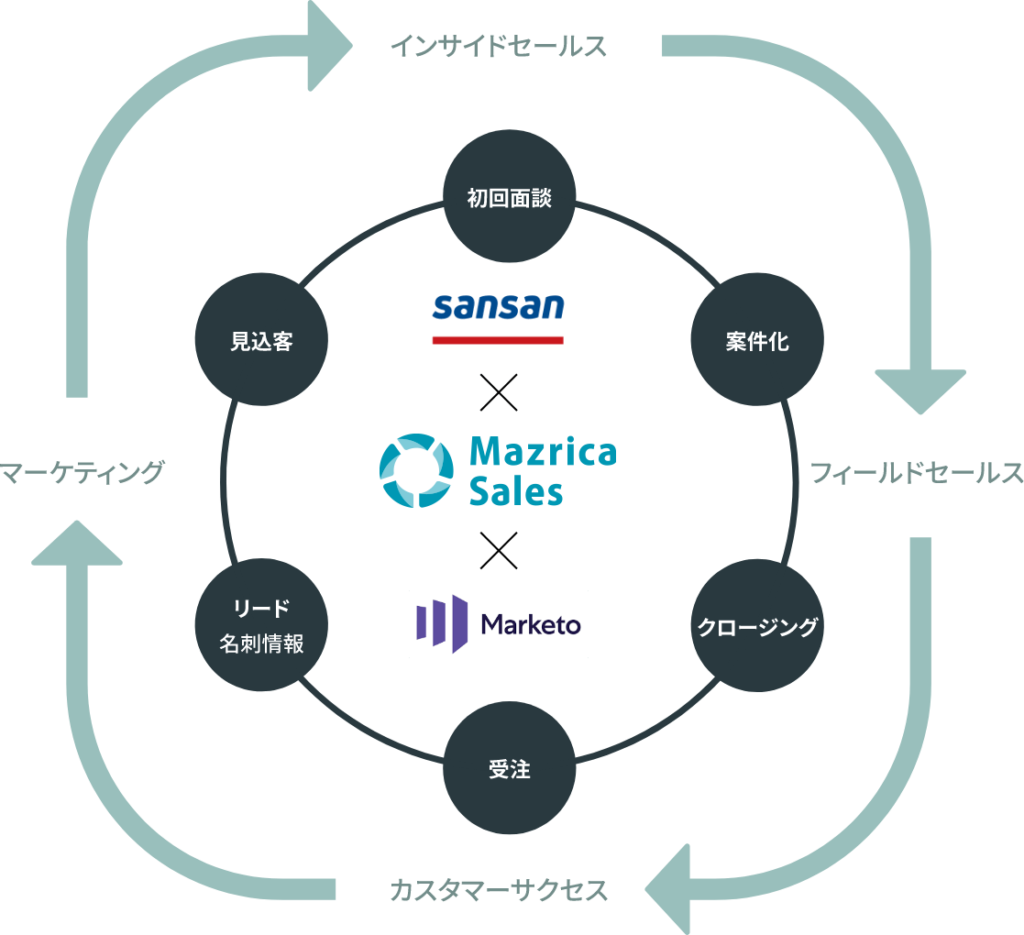

尚、弊社が提供しているクラウド型SFA/CRM『Mazrica Sales』なら1つのツールで営業とマーケティング活動の連携が簡単になります。

▶︎▶︎マーケティング支援もできる、営業支援ツールとは?マーケ・営業の連携にはこのSFA/CRM!

マーケティング・営業を1プラットフォームで連携するSFA/CRM『Mazrica Sales』

当社が提供している「Mazrica Sales(マツリカセールス)」は、営業現場で使いやすいUIながらも充実した機能にこだわったSFA/CRMです。

▶▶【まずはデモ動画から】90秒でわかる!Mazrica Salesの機能・導入効果を紹介

SFAは営業活動を支援するツールと言えど、Mazrica Salesはマーケティング部門でも活用できる使い勝手の良さが特徴。

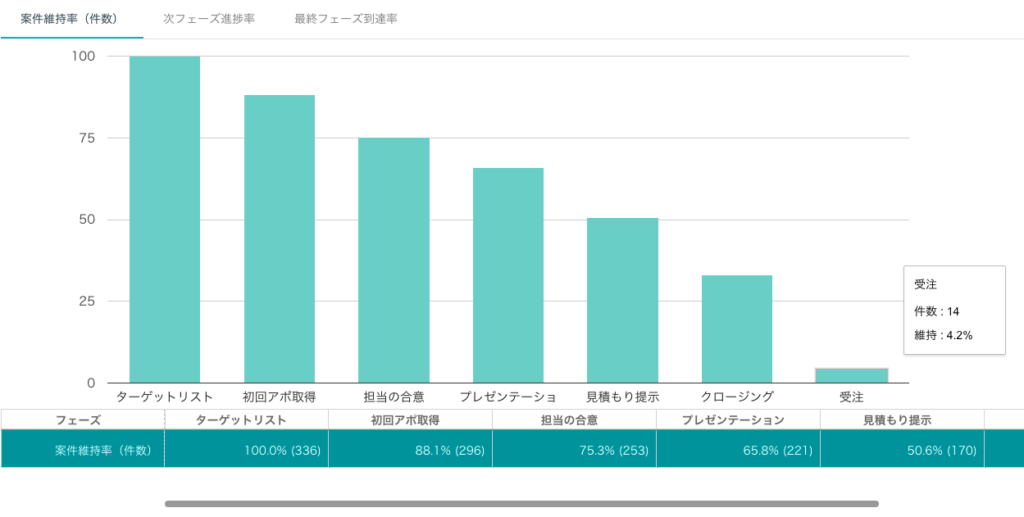

特に売上や受注率はマーケティング部門でも見るべき数値なので、Mazrica Salesの売上分析レポートを活用して効率的に分析できます。

たとえば、流入チャネルごとの売上金額や受注数を分析すれば、マーケティング施策のROIを計測できるだけでなく成果を出しやすいチャネルの把握にも役立ちます。

また、営業フェーズごとのリード全体の売上分析をすれば、リードの質を評価できます。

初回訪問から受注までの下がり方が大きいほど、リードの質を見直す必要があるのです。

さらに属性ごとの分析をすれば、業界や企業規模などに応じたマーケティング施策のヒントにもなるでしょう。

また、MAツール「マルケト(Marketo)」との連携できるので、現在マーケティング部門でMarketoを利用している企業でも問題ありません。

関連記事:Mazrica Salesと連携できる外部サービス11選はこちら!

そして何より、Mazrica Salesと並行して「Mazrica Marketing(マツリカマーケティング)」を利用すると、ツール連携の手間なく、1つのプラットフォーム上でマーケティング、営業、カスタマーサクセスに至るプロセスを管理できます。

このように、Mazricaでは複数領域にわたる社内の業務を一元管理できる環境を提供しており、それぞれの情報の連携をスムーズにし、より高度なマーケティング、営業活動の実現をサポートしています。

▶▶Mazrica Sales(マツリカセールス)の製品ページはこちら

▼▽Mazrica製品をまとめて解説!営業、マーケティング、カスタマーセールス含め、社内業務を包括的に支援するツールとは?▽▼

営業AIエージェントを導入する

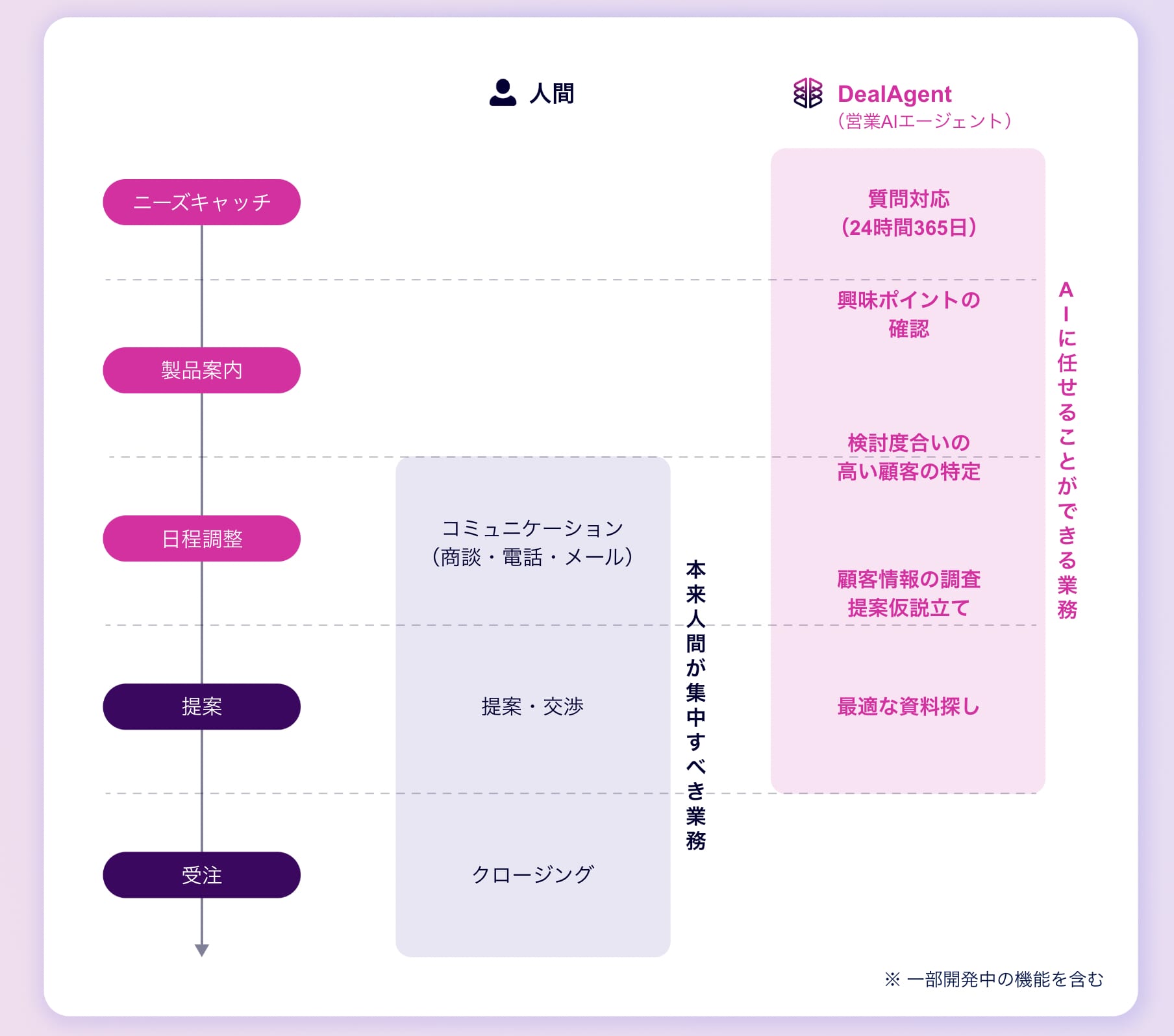

DealAgent(ディールエージェント) 営業AIエージェント

株式会社マツリカが提供するAIが自律的に営業活動を支援する営業AIエージェントツールです。営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に営業プロセスを前に進める営業専門のAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに|マーケティング・営業の一元管理ができるSFA/CRMを導入して社内連携を強化しよう

マーケティング部門と営業部門は別々の部署ではありますが、マーケティング部門から引き継いだリードの質によって営業の成果が左右されるため、「違う部署だから関係ない」というわけにはいきません。

営業部門の情報を知ることで効果的なマーケティング施策が思いついたり、マーケティング部門の情報を知ることで営業での提案内容のヒントになったりすることも大いにあります。

成果を高めるためには、部署間の連携を円滑にする体制構築が必要です。

お互いの理解やコミュニケーションだけでなく、システム連携なども検討しましょう。

下記資料では、本文でもご紹介したSFA/CRM「Mazrica Sales」の機能や外部ツールとの連携体制について詳しくまとめています。

誰でも使いやすいUIが特徴のMazrica Salesが実現する社内連携の秘訣について知りたい方は是非、こちらのリンクからダウンロードしてご覧ください。▼▽

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする