見込み客を育成する「リードナーチャリング」は、確度の高い商談を創出するために必要なマーケティング・セールスプロセスです。

しかし、なかなかナーチャリングの成果を実感できていない企業も少なくありません。

その背景には、インターネットが進歩したことによるチャネルの多様化という、現代ならではの課題があります。

複雑化・多様化するアプローチの仕方を整理して、ターゲットの心に刺さるナーチャリングを行っていきましょう。

今回の記事では、ナーチャリングの意味やメリットを押さえた上で、具体的なリードナーチャリングの手法まで解説していきます。

シンプルなリードナーチャリングなら、こちらのマーケティングツールがオススメです。

この記事の内容

リードナーチャリングとは?

リードナーチャリングとは、ディマンドジェネレーションの一環として、Lead(見込み客)をNurturing(育成する)ことです。

マーケティングや営業などのビジネスシーンにおいて「見込み客を育成する」ことを意味します。

デマンドジェネレーションとは

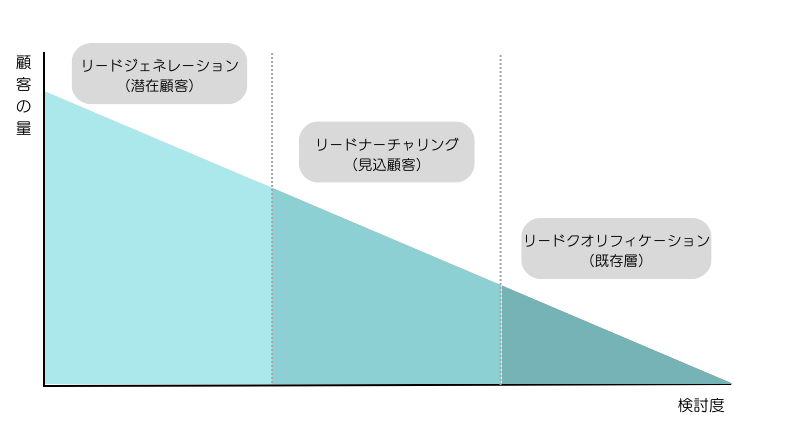

ディマンドジェネレーションは、リードジェネレーション、リードナーチャリング、そしてリードクオリフィケーションの3つを包括した、総合的なマーケティングプロセスです。これらの活動を通じて、見込み客を獲得し、育成し、質の高いリードを抽出することが目指されます。

関連記事:デマンドジェネレーションとは?BtoB営業で必要な理由と3つのプロセスを紹介

リードナーチャリングの目的

リードナーチャリングの主な目的は、様々なマーケティング施策によって獲得したリードに対して、購買意欲を高めていくことです。

過去のアプローチでは、獲得したリードは直ちに営業に引き渡され、受注確度が不透明なまま訪問が行われていました。また、ホットリードにのみ注力し、潜在的なリードにアプローチしないケースも見受けられました。

そこで、オンライン・オフライン上で、リードにとって有益な情報を発信し続け、信頼関係を構築しながら購買意欲を高めていくリードナーチャリングが求められているのです。

BtoBマーケティングの全体像

BtoB向けの商材は、BtoC向けと比べて購入決定までに複数の担当者が合理的な検討を重ねるため、検討期間が長くなりがちです。

見込み顧客を獲得しても、すぐに商談へ進むのは全体の一割程度と言われます。そこでBtoBマーケティングでは、リードを獲得し、購買意欲を高め、商談可能な層を選別するという段階的なプロセスを経て案件化を図ります。

この一連の流れを総称して「デマンドジェネレーション」と呼び、

- リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

- リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

- リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)

の三つのフェーズに区分します。

1. リードジェネレーション

展示会やセミナーで名刺交換を行い、直接対話を通じて興味を深める方法は今も有効です。

加えて、リスティング広告・ディスプレイ広告・SNS広告などのWeb広告を活用すれば、購買意欲の高いユーザーに効率よくリーチできます。

自社が運営するオウンドメディアでは、悩みを解決する記事や基礎知識の解説、成功事例などのコンテンツを通じて価値を提供しながら資料請求やセミナー申込へ誘導可能です。

さらにSNSでの情報発信やコミュニティ運営を組み合わせれば、特に若年層を中心とした接点づくりに役立ちます。

2. リードナーチャリング

獲得したリードに対しては、メール配信やインサイドセールスの電話・オンライン面談などを継続し、課題感や導入検討のステージを引き上げていきます。

ここでの「育成」とは、製品・サービスへの理解を深めてもらい、選択肢のひとつから「導入したい候補」へと位置づけを変えることを意味します。

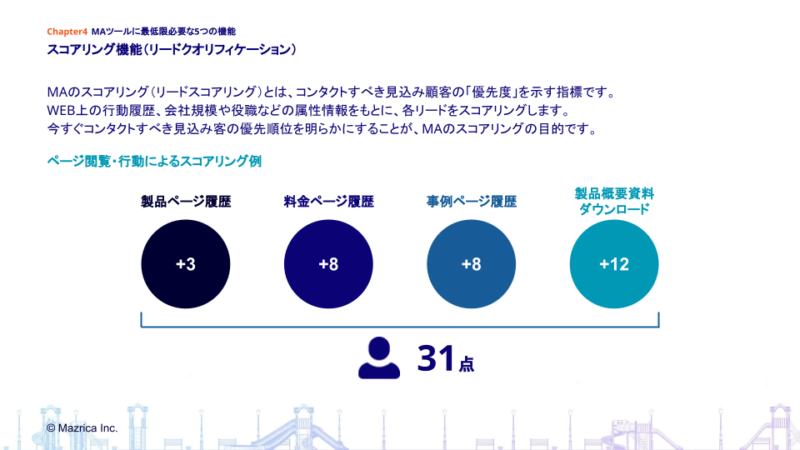

3. リードクオリフィケーション

アクセス頻度、メール開封率、資料ダウンロード数などの行動データを指標に、購買意欲が高い「ホットリード」を抽出します。

確度の高いリストを営業部門へ渡すことで、優先順位をつけたアプローチが可能になり、受注効率が大きく向上します。

関連記事:リードクオリフィケーションとは?効果的なスコアリング方法を解説

三つのプロセスの役割の違い

リードジェネレーションは「見込み顧客を集める活動」、リードナーチャリングは「集めた顧客の関心を育てる活動」、リードクオリフィケーションは「関心の高い顧客を選り分ける活動」です。

いずれも最終的な売上拡大へとつながる一続きのサイクルですが、目的と施策がそれぞれ異なる点を理解し、段階ごとに最適な施策を組み合わせることがBtoBマーケティング成功の鍵となります。

関連記事:

リードジェネレーションとは?意味や手法・おすすめのツール3選を紹介

リード獲得とは?9つの効果的な見込み客獲得方法を解説!

リードナーチャリングの必要性

現代のビジネス環境では、購買プロセスの複雑性が増し、顧客が製品やサービスの選定に時間を要することが一般的です。これに伴い、リードナーチャリングがますます重要視されています。以下はその必要性のいくつかです。

購買プロセスの複雑化

現代のビジネス環境では、購買プロセスが複雑化しており、顧客が製品やサービスを選定するまでに時間がかかることが一般的です。

リードナーチャリングは、見込み客が購買意欲を高めるまでの期間に焦点を当て、その間に関心を維持し、信頼を築くことができるため、重要性が増しています。

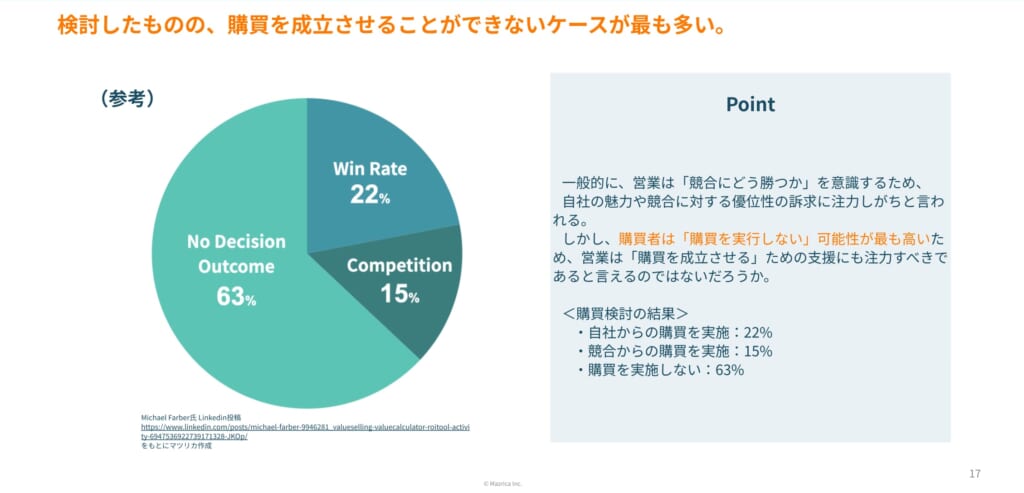

株式会社マツリカが発刊した「Japan Sales Report 2022〜Buying Study:購買活動の実態調査〜」によると検討したものの、購買を成立させることができないケースが最も多いことがわかりました。

現代の営業パーソンには提案力や交渉力だけでなく、顧客社内で何が起きているのか、これから何が起こることが予想されるか、高い解像度で理解・想像することが必要になります。

受注までのプロセスが長期化

最初の接点から受注までのプロセスが長期にわたる特徴があります。

顧客の購買行動が変化し、以前は営業からの説明を受けて商談後に発注するのが一般的でした。しかし、インターネットと通信環境の発展により、現在は顧客自身が能動的に情報を収集し、検討期間が長くなっています。

そのため、リードナーチャリングを通じて検討期間中に信頼関係を構築することが不可欠です。

休眠顧客の増加

休眠顧客は、過去に商談や契約があったが現在はやりとりがない顧客です。昔はオフラインでのアプローチが主流でリード数が限られていましたが、今ではオンラインも含めて増加しています。

そのため、フォローが追いつかず休眠顧客が発生します。休眠顧客は興味を持った過去の見込み客で、リードナーチャリングを通じて接点を保ちながら受注に繋げることが重要です。

これらの取り組みを支えるために、以下のリードの質を示す指標があります。

- MQL(Marketing Qualified Leads): マーケティングが育てた質の高いリード。

- SQL(Sales Qualified Leads): 営業がアポイントメントを取り、積極的に追いかける価値のあるリード。

これらの指標を活用し、効果的なリードナーチャリング戦略を展開することがマーケティングの成功に繋がります。

関連記事:MQLとは?SQLとの違いやマーケティング・営業の部門連携の重要性を解説

リードナーチャリングの5つのメリット

リードナーチャリングがなぜ重要なのか?5つのメリットについて見ていきましょう。

リードナーチャリングを行うことで

- リードを自社の顧客にできる

- 受注率や営業効率を高められる

- 休眠顧客の掘り起こしができる

- データを分析しやすくなる

- 休眠顧客の掘り起こしができる

以上、5つのメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。

リードを自社の顧客にできる

Marketing Donut社の調査によると、資料請求や問い合わせをした見込み客のうち、すぐに購買につながるのはわずか37%という結果になりました。

資料請求や問い合わせは確度が高そうなアクションだと思いがちですが、そのうちの67%にはフォローが必要だということになります。

またSirius Decision社の調査では、フォローをやめてしまったリードのうち、80%のリードは2年以内に競合他社から購入しているという結果も出ています。

つまり、リードナーチャリングで中長期的にフォローしていくことで営業のチャンスロスを防ぐことができ、自社の顧客を増やすことができるのです。

顧客のフォローの重要性については、こちらの記事内で詳しく解説しています。

関連記事:営業フォロー(後追い営業)はなぜ重要?正しいフォロー法と便利ツール紹介

リードの温度感や課題が訪問前から把握できる

マーケティングオートメーション(MA)ツールでは、見込み顧客の行動履歴が、どのWebページを見たのか、どのメールを開封したり、リンクをクリックしたのかといった、オンライン上の行動履歴をすべて見ることができます。

明確なパターンがない場合もありますが、見たページや読んだメール、クリックした広告の傾向から、どんなことに興味・関心があるのか、どんな課題を持っているのかを知ることができます。

1つ例をあげてみましょう。件名に“営業支援システム(SFA)で営業効率をアップ!”と入ったメールを開封していて、さらに、SFAの無料トライアルの広告をクリックしていたとします。

こうなると「SFA」について知りたい、導入を検討している可能性が高い、というわけです。

関連記事:

受注率や営業効率を高められる

Strategic IC社の調査では、ナーチャリングされたリードはされなかったリードに比べて、受注率が20%増加したということが判明しています。

最初は確度が低かったリードでも、適切にナーチャリングすることで購買意欲が高まり最終的な受注にまでつなげることができるのです。

マーケティングが確度の低いリードにも対応することで、営業も受注確度の高い案件にのみ注力することができます

従って営業効率が上がり、無駄な訪問回数を減らすことにもつながります。

データを分析しやすくなる

リードナーチャリングができない場合、営業が訪問する前のデータがほとんどない状態です。

せいぜい、資料請求があったとか、展示会に参加したといったデータだけでしょう。

マーケティングオートメーション(MA)ツールでリードナーチャリングをすれば、メール開封、広告クリック、Web訪問など、オンラインでのすべての行動が可視化でき、勝ちパターンを見つけることができます。

例えば、Webサイトの料金ページを5回閲覧した見込み顧客は温度感が高く、電話でのアポ取得率は7割、受注率4割という分析を、簡単にすることができます。

マーケティングオートメーション(MA)ツールでリードナーチャリングをしない場合には、料金ページの閲覧ログを見ることができません。

そのため、正しいアポ取り電話のタイミングが分からず、タイミングを逃してしまったり、逆に毎日のように電話をかけて嫌がられてしまう、なんてことにもなりかねません。

さらにデジタルセールスルーム(DSR)ツールを活用することで、電話のタイミングや提案でのフォローのタイミングがわかるようになります。営業だけでなく顧客にとっても良いツールです。

Mazrica DSRのエンゲージメントレポートではルーム内の提案中顧客のファイル閲覧状況や閲覧者を見ることができます。

関連記事:デジタルセールスルーム(DSR)とは?複雑化するBtoB営業プロセスに有効な情報共有の場

休眠顧客の掘り起こしができる

今までリソースがなくて対応しきれなかった休眠顧客がいる場合にも、リードナーチャリングは有効です。

「1:5の法則」(既存維持コスト:新規開拓コスト=1:5)にあるように、新規開拓のためには多くのコストがかかってしまいます。

しかし休眠しているリードに対してアプローチをすれば、新規開拓よりもコストを抑えて案件を創出できるでしょう。

休眠していても一度は自社の製品・サービスに興味を持ってくれたリードなので、適切なリードナーチャリングをすることでニーズを掘り起こすことができます。

関連記事:休眠顧客とは?掘り起こしの4つの方法や成功事例を解説

リードナーチャリングのデメリット

リードナーチャリングには多くの利点がありますが、同時にいくつかのデメリットも存在します。4つのデメリットについて見ていきましょう。

1. コストと時間

2. 成果の見込み時間

3. 適切なタイミングの難しさ

4. 競合他社との競争

1. コストと時間

リードナーチャリングは労力と時間のかかるプロセスです。

適切なコンテンツの作成やシステム構築、マーケティングオートメーションツールの導入には多額の費用がかかることがあります。

また、リードを獲得し育成するためには継続的なリソースが必要です。

2. 成果の見込み時間

リードナーチャリングは即時的な成果を期待するのではなく、長期的な視点で取り組む必要があります。最初にリードを獲得してから実際に成果を得るまでには、様々な段階があります。

リードが企業に関心を持ち、製品やサービスについての理解を深め、そして最終的に購入に至るまでには時間がかかります。

この過程は通常、リードが複数のタッチポイントを経験し、情報を収集し、企業との関係を構築するための重要なステップです。

リードを育成し信頼を築くには時間がかかるため、成果を得るまでには忍耐が必要です。

3. 適切なタイミングの難しさ

リードナーチャリングでは、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供することが重要です。しかし、リードの行動や関心を正確に把握し、適切なタイミングでリードにアプローチすることは容易ではありません。

また、市場環境や競合の動向も考慮する必要があります。

4. 競合他社との競争

競合他社もリードナーチャリングを行っており、同じリードを狙う競争が激しくなる場合があります。市場での差別化やユニークな価値提供が求められます。

また、ターゲットセグメンテーションやニッチ市場の発見も重要です。

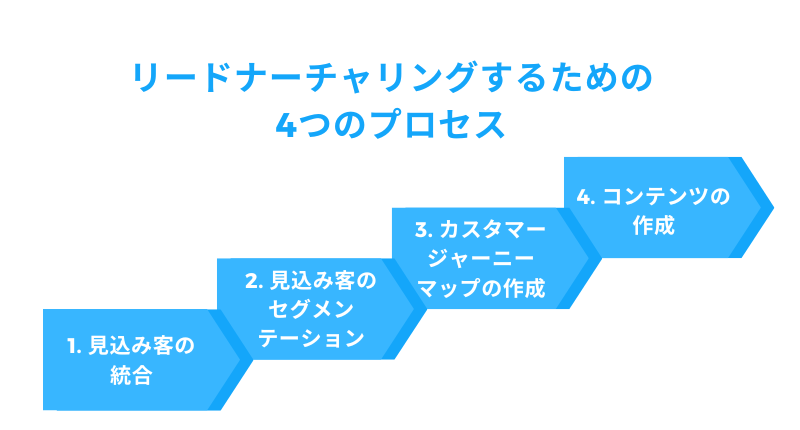

リードナーチャリングするための4つのプロセス

ここまでに、リードナーチャリングのメリットとデメリットについてご紹介しました。それでは、リードナーチャリングの手順・方法について、4つのステップに分けて解説していきます。

1. 見込み客の統合

リードの獲得手法は多様化しています。 展示会やセミナー、Webサイトと異なるアプローチ手法から得たリードを統合し、全ての見込み客のデータを一元化することで、効率よくナーチャリングを進めることができます。それによってリードナーチャリングにおける効果は高まります。

2. 見込み客のセグメンテーション

統合された見込み客のモチベーションやニーズはそれぞれ異なります。 同じオフラインのアプローチで得た見込み客だとしても、例えば展示会でたまたま通りかかった人と、製品選定の知識を得るためにセミナーに参加した人とでは期待する情報や次にとるアクションは異なるでしょう。

そのため、いつどこで行われた展示会で自社と接点をもったのか、Webサイトの中でどの製品のカタログやホワイトペーパーをダウンロードしたのかなど、それぞれのリードを細分化し、見込み客の属性や購買意欲のセグメント分けをする必要が出てきます。

関連記事:セグメンテーション(セグメント分け)とは?事例で学ぶセグメンテーションと方法

3. カスタマージャーニーマップの作成

カスタマージャーニーマップの作成は、顧客の購買プロセスやエンゲージメントの段階を詳細に可視化することを意味します。

これにより、顧客がどのような経験をするかを深く理解し、効果的なリードナーチャリングプランを策定することが可能となります。

顧客の購買プロセスやエンゲージメントの段階を可視化し、効果的なナーチャリングプランを策定します。顧客がどのような経験をするかを理解し、適切なコンテンツやアクションを提供します。

関連記事:カスタマージャーニーマップとは?作り方やメリット・事例【テンプレート付き】

4. コンテンツの作成

見込み客のセグメント分けが完了した後、自社製品の購買プロセスや見込み客の属性が明確になったなら、次にコンテンツを作成します。

ここでは、それぞれセグメント分けされたリードに対して関心のあるコンテンツを作ることが重要です。

例えば、展示会でたまたまブースを訪れた人に対して、製品カタログを送付したり、無料デモの案内を流しても効果は期待できません。

そのようなリードに対しては、自社製品で解決できる課題についてのコンテンツや、業界に関する無料セミナーへの誘致を行うことで、見込み客の課題を明確にして製品や自社のサービスへニーズを喚起するのが効果的でしょう。

それに対し、Webサイトで製品のホワイトペーパーをダウンロードした人の場合、上記のリードよりも、購買プロセスにおいてはより購買に近い段階にいる可能性が高いと言えます。

そのような場合には、無料デモの案内や、割引キャンペーンの案内を流すことなどが効果的です。

どんな場合にせよ、異なるコンテンツのターゲットと目的を明確にすることが重要なので、それぞれのコンテンツはどの段階にいる人に見てほしいのか、それを見た後にどのようなアクションをとってほしいのかを明確にした上でコンテンツを作成しなければならないでしょう。

コンテンツを活用したマーケティング手法はこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:コンテンツマーケティングとは?実践のメリット・手法・具体事例を紹介

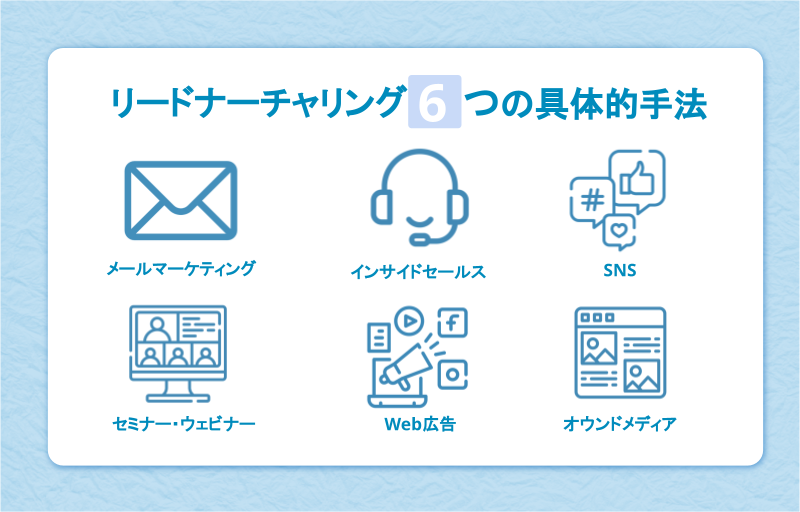

リードナーチャリング6つの具体的手法

それでは、リードナーチャリングを実行するためはどのような手法があるのでしょうか。

主な手法を具体的にご紹介します。

1. メールマーケティング

メールマーケティングは、手軽にできるリードナーチャリングの手法のひとつ。

ビジネスチャットやグループウェアなどがビジネスコミュニケーションの主流になっていますが、社外とのやり取りにはメールを活用することのほうが多いので、メールはまだまだ有効なツールです。

ただし、それゆえに注意も必要。

一般社団法人日本ビジネスメール協会の「ビジネスメール実態調査2020」によると、ビジネスパーソンの1日の平均メール受信数は50.12通であるという結果が出ています。

つまり、せっかくメールを送っても他のメールに埋もれてしまう可能性もあるのです。

一般的な「メルマガ」と言われるメールでは、リード全てに同じ内容を一斉配信してしまうので開封してもらえる確率が下がってしまいます。

そこで全員に一斉配信するのではなく、もっと戦略的なメール施策が必要となっているのです。

メールマーケティングについては、こちらの記事内でも詳しく解説しています。

関連記事:メールマーケティングとは?メルマガとの違いや実施のための5つのステップ

メールマーケティングでは、主に以下のようなメール施策を行います。

①ステップメール

「資料請求したリードには、セミナーの案内を送る」「ホワイトペーパーをダウンロードしたリードには、活用事例と料金表を送る」「セミナー参加者には○月○日までのキャンペーンを案内する」など、あらかじめ設計しているシナリオに沿ってメールを送ります。

ステップメールに関する詳細は、こちらの記事をご確認ください。

関連記事:ステップメールとは?作り方や配信頻度・成功事例を解説

②セグメントメール、リターゲティングメール

セグメントメールとは、リードの属性や関心度合いなどからセグメントをしてメールを配信します。

またリターゲティングメールとは、Webサイトのあるページを閲覧したタイミングやあるメールを開封したタイミングなど、リードの行動を起点にして配信されるメールです。

③メールのパーソナライズ化

リードに最適な内容のメールを配信するだけでなく、メール内に相手の会社名や個人名を挿入したメールを送ります。

「自分だけに特別な情報を配信してくれた」と思ってもらうことができ、信頼関係構築に有効です。

関連記事:パーソナライズとは?意味やメリット・デメリットとツール紹介

2. インサイドセールス

従来の営業活動は、顧客の元を訪問する外勤型のフィールドセールスが主流でした。

しかし営業効率化や感染症対策などの観点から、オンライン商談や電話などを活用した内勤型のインサイドセールスも重視されてきています。

関連記事:インサイドセールスとは?メリット・組織化・ツールを解説

このインサイドセールスも、リードナーチャリングに効果を発揮します。

インサイドセールスには、反響型の「SDR」と新規開拓型の「BDR」という2つの営業スタイルがあります。

SDRの場合、資料請求やセミナー参加などリードの能動的なアクションを起点にしてリードに対しアプローチをし、リードを育成して購買意欲を高めたり、ナーチャリングによって確度が高くなったリードを精査したりする役割を担います。

一方のBDRは、ターゲットとなる企業を定めてアプローチしていく営業手法で、主にエンタープライズ営業で用いられます。

組織が大きくなるほどリードタイムが長くなり決裁に関わる人物も多くなるため、インサイドセールスが関係を構築して購入の不安を払拭してあげるのです。

自社の商材やターゲット層などによってSDR/BDRどちらが適しているかを判断し、的確なフォローをしてナーチャリングしていきましょう。

関連記事:SDRとBDRの役割の違いとは?インサイドセールスの細分化・最適化とツール9選

3. SNS

SNSはリードジェネレーションに効果があると思われがちですが、実はナーチャリングにも活用できます。

SNSで企業アカウントを取得し、ユーザーに対して有益な情報を発信したりユーモアな投稿でファンを増やしたりします。

そのような投稿で自社製品・サービスに対する興味を高めていくことができるのです。

SNSを活用したリードナーチャリングは主にBtoCビジネスで効果を発揮しますが、企業の購買担当者がSNSを利用しているミレニアル世代・Z世代の場合はBtoBビジネスでも有効です。

X(旧Twitter)、Instagram、FacebookなどのSNSがある特徴が異なるため、自社のターゲット層が利用しているSNSを選ぶようにしましょう。

関連記事:SNSマーケティングとは?重要性・手法・企業の成功事例|5つのSNSの特性やおすすめツールも紹介

4. セミナー・ウェビナー

セミナーは直接相手の顔を見ながら話すことができ、リードの購買意欲を一気に高める効果があります。

ただし自社商材の宣伝ばかりでは購買意欲が低下してしまう可能性もあるため、具体的な活用事例を紹介したり、実際に利用しているユーザーに登壇してもらったりするなどの工夫をしましょう。

また、オンラインで行うWebセミナー=ウェビナーも普及してきています。

ウェビナーはリアルタイム配信と録画配信をすることができ、参加者は場所を選ばずに気軽に参加することができます。

セミナーもウェビナーも「参加する時間を取ってくれるほど興味を持ってくれている」という点では、ナーチャリングしやすいのもポイントです。

関連記事:ウェビナーツール徹底比較おすすめ17選!動画配信によるナーチャリング戦術

5. Web広告

リードジェネレーションで使われるWeb広告は、ナーチャリング目的でも活用することができます。

自社サイトに訪問した経験のあるリードに対して広告を表示する「リターゲティング広告」や、企業のIPアドレスから限定した配信先にのみ広告を表示させる「企業ターゲティング広告」などが効果的。

また、Web広告から流入してきたリードにのみキャンペーンを配信したりLPを表示したりすることも可能です。

6. オウンドメディア

ユーザーにとって有益な情報を、記事コンテンツとして発信できるオウンドメディア。

自社商材の紹介だけでなく、関連するハウツーや活用事例などを記事にすることで、資料請求やセミナー参加などのコンバージョンに自然な流れで誘導できます。

例えば、自社商材について認知しているけれど購入を悩んでいるというリードに対しては、オウンドメディアで他社商材との比較をしたりお客様インタビューを掲載したりすることで、購入の不安を払拭してあげることができるでしょう。

ただし、オウンドメディアは継続的に記事を発信していくというリソースがかかってしまうので、専任の人材を配置したり外部に委託したりして効率よく運用していくことがポイント。

SEO対策のよってリードジェネレーションに繋げることもできるため、蓄積した記事は資産になります。

オウンドメディアについての詳細はこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:オウンドメディアとは?成功事例からオウンドメディアマーケティングを学ぶ

MAの活用でリードナーチャリングを効率化する方法

MAとはMarketing Automation(マーケティングオートメーション)の略であり、MAツールを活用することにより、マーケティング活動の効率化を実現できます。

具体的には、MAツールを活用することにより、ここまで紹介してきた

- リードジェネレーション(リード獲得)

- リードナーチャリング(リードの育成)

そして更には

- リードクオリフィケーション(質の高いリードの抽出)

の3つの施策を効率的に実施可能です。

ここまで、リードナーチャリングの具体的手法を含めて紹介してきましたが、全ての見込み客が同じ興味・関心を持っているとは限りません。

ある1通のメールに反応する人もいれば、全く反応しない人もいるでしょう。それぞれが抱えている悩みは細かい粒度で見れば見るほど、全く異なるわけです。

MAツールを活用すれば、個々にパーソナライズされた情報を届けることが可能です。

結果的に、自社製品やサービスに対する興味・関心のレベルを引き上げることができ、質の高いリードとして営業部門に引き継ぐことができます。

リードナーチャリングを成功させるポイント

リードナーチャリングの具体的な手法で説明したように、リードナーチャリングは、営業とマーケティングどちらからも施策を執り行うことができます。

そして、両者がきちんと連携することこそがリードナーチャリングの成功につながります。

そこで最後に、マーケティングと営業の連携のポイントを2つ、ご紹介しておきたいと思います。

提供内容の一致

1つ目のポイントは、営業の提案内容とマーケティングで提供する内容を一致させることです。

Webやメールでマーケティングが提供している内容と同じソリューションを営業が提案できなかった場合、顧客の期待は裏切られ、信頼を取り戻すことは難しいでしょう。

そのためには、こまめに情報を共有する必要があります。

営業側が顧客にどんな提案をしているのかをマーケティング側に細かく伝えるようにしましょう。

見込み顧客の質をフィードバック

もう1つは、見込み顧客の質をフィードバックすることです。

受注できたのか・できなかったのかを、営業からマーケティングに共有することで、受注しやすい課題/失注しやすい課題、受注しやすい訪問パターン/失注しやすい訪問パターンなど、勝ちパターンと失敗パターンを把握することができます。

例えば、料金ページは見ているものの導入事例を見ていない顧客に、営業が提案してみると金額がネックになり失注になることが多い。という場合は、リードナーチャリングの方法を見直す必要があります。

案件を作ることが目的ではなく、受注が目的なので、細かくPDCAサイクルを回す必要があります。

このように、営業とマーケティング部署の連携を強化するには、SFA(営業支援ツール)を使用することをおすすめします。

リードナーチャリングのこれから

DX化がさらに進展するこれからの時代、リードナーチャリングはどのように進めていけばいいのでしょうか。

Gartner社が公開した「The Future of Sales」で、今後のBtoBビジネスにおける購買行動を予測しています。

「購買担当者は、デジタルかつセルフサービス型のチャネルを通じての関わりをますます望んでいます。」との記載のあと、「2025年には、B2Bの取引の80%はデジタルチャネルでなされます。」としています。

関連記事:営業DXとは?デジタル化との違いと4つの成功事例を紹介

ネットショッピングやサブスクリプションビジネスなどが台頭し、BtoCではすでにデジタルチャネルでのセルフサービス型の購買が進んでいます。

しかしこれからはBtoBでも同じようにデジタル化し、ほとんどの購買活動はデジタルで済むようになると予測されています。

これからの購買担当者は自分で情報を収集して比較・検討し、自分自身で購買に関する判断をしたいと思うようになるのです。

もちろんオフラインでの取引がなくなるわけではないため、デジタル化にシフトしつつオフライン施策も実行していく必要があるでしょう。

BtoBビジネスのマーケティング施策にはMAの活用が有効です。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】BtoBビジネスのためのMAツールの選び方は?

見込み客(リード)に合ったチャネルの選択

このようにデジタル化が進むBtoBビジネスの現場では、情報収集のチャネルも多様化していることに注目しなければいけません。

実際の購買活動を想像してみると、検索エンジン、メルマガ、SNS、ウェビナー、営業担当者との対話など、多岐にわたる手段が利用されています。

ここでポイントとなるのは、リードが購買プロセスにおいてどのフェーズにいるのかを正確に把握することです。

例えば、まだ潜在的なリードなのに専門的なコンテンツを発信しても心に響きませんし、購買意欲がある程度高くなっているリードに対して初歩的なコンテンツを配信しても見当違いになってしまいます。

また世代によって「検索エンジンよりもSNSを多用する」という特性や、会社の規模によって「デジタルだけでなく実際の訪問も必要」などの特性も異なります。

リードによって求めているチャネルが異なるため、それに合わせたチャネルを用意しておかなけれないけないのです。

バイヤーイネーブルメントの促進は間違いなく必要

このように購買チャネルが多様化するということは、BtoB購買担当者にとってどのような変化をもたらすのでしょうか。

実は、デジタルでの購買は便利なだけではないようなのです。

Gartner社の調査によると、77%のBtoB購買担当者が「直近の購買活動が複雑/困難だった」と回答しており、購買タスクがやり直し/再検討となる割合は下記のようになっています。

- 課題の特定…76%

- 解決策の探索…79%

- 要求仕様の具体化…80%

- サプライヤーの選定…79%

つまり、デジタルでの購買を希望していても、上記の課題をサポートするデジタルコンテンツが不足していることがわかります。

では、このような課題をクリアしてBtoB購買担当者がスムーズに購買活動をしてもらうようにするためには、どうしたらいいのでしょうか。

それには、購買担当者自身がオンラインの情報を活用して購買活動を進められるような仕組みを作ることが必要です。

この概念を「バイヤーイネーブルメント」と言い、購買活動のオンライン化が進む中で注目が高まってきています。

ミレニアル世代・Z世代が購買トレンドを作り出しているということと、感染症対策のためオンラインでの購買活動が急速に進んでいるということから、バイヤーイネーブルメントは今こそ取り組まなければいけない施策となるでしょう。

関連記事:バイヤーイネーブルメント(Buyer Enablement)とは?BtoB営業最新トレンドを徹底解説!

バイヤーイネーブルメントツール「Mazrica DSR」

Mazrica DSRは、営業と買い手(顧客)の間に発生するコミュニケーションを一元管理できる「カスタマーコラボレーションプラットフォーム」です。

営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

顧客ポータルサイト=Deal Room機能を活用すると資料・議事録・タスク・連絡をお客さまと一緒に一元管理できるようになります。情報管理も過去情報の検索も、コミュニケーションもより早く、より楽になります。

また、今までお客さまの手元でEメールのスレッドを遡り、議事録をドキュメントツールに転記し、資料をダウンロードし、フォルダ分けし、情報を整理して社内関与者/上長へ共有していた作業をすべてMazrica DSR内でまとめることができるようになります。お客さまの作業工数は大幅削減、さらには社内共有の漏れをゼロにすることができます。

買い手は、より早く、楽に、知りたい情報を取得でき購買体験が向上します。営業は、より早く、確実にお客さんと信頼関係を築きながら案件を受注に繋げることができるようになります。

【料金】お問い合わせ

【URL】https://product-senses.mazrica.com/lp-enterprise-sales-dealpods-lab-io

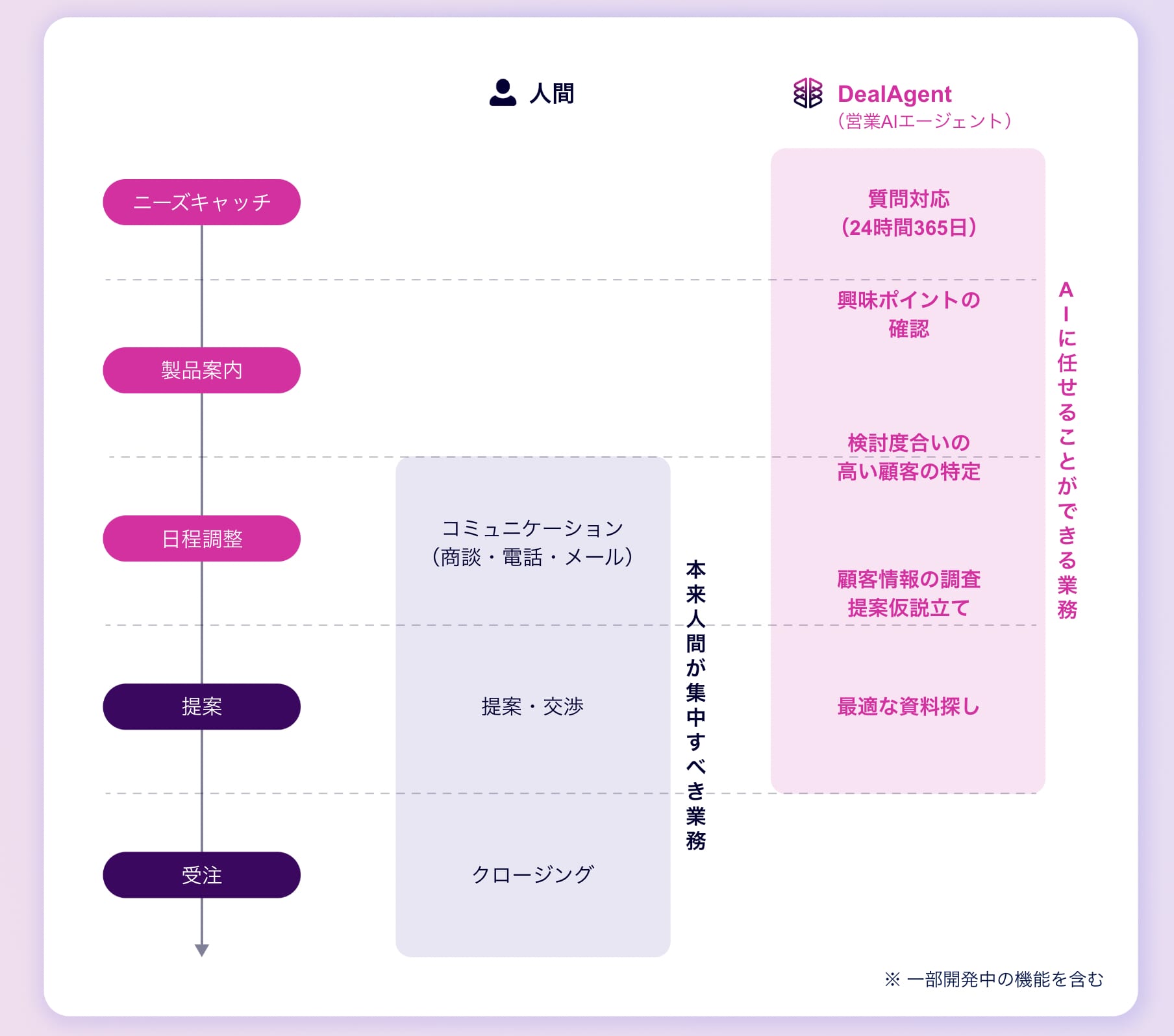

AIエージェントツールでリードナーチャリングを促進

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

DealAgent

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。

DealAgent活用の利点

顧客の情報収集の各接点にAIチャットを設置することで顧客が知りたい情報をピンポイントで提供可能になります。またピンポイントで欲しい情報を届けることで顧客の情報収集体験を変え、温度感を高めることができます。

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。またコンテンツハブによって顧客が接触できる情報量を増やすことでナーチャリングが促進されます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに

購買活動がデジタル化している今、リードナーチャリングの方法もデジタル化が主流となっています。

ポイントとなるのは、リードの求めているチャネルで最適な情報を発信するということ。

適切なリードナーチャリングは受注率を高め生産性も向上するので、バイヤーイネーブルメントの考え方を参考にしながら自社に適したナーチャリング方法を検討してみましょう。