最先端のセールスバイヤーイネーブルメントツールDealPodsはこちら

あなたは、何か商品を購入する時、直感ですぐに購入しますか?

商品の金額が高くなればなるほど、購入する前に慎重に調査して情報を得てから購入を決めるという方が多数なのではないでしょうか。インターネットでさまざまな情報が手に入る現代だからこそ、営業組織も変革が必要となってきています。

今回は、そんな現代で重要視されてきている「バイヤーイネーブルメント」について解説します!

この記事の内容

バイヤーイネーブルメント(Buyer Enablement)とは?

バイヤーイネーブルメント(Buyer Enablement)という単語が初めて世に出たのは、アメリカの調査会社Gartner社の2018年10月レポートです。また、ビジネスSNSのLinkedin社が2019年2月に発表したレポートでも、詳しく語られています。

Linkedin社のレポートによると、「バイヤーイネーブルメントとは、購買担当者が良い意思決定ができるように支援することである」といった内容だとあります。

ITリテラシーの高いミレニアル世代が購買活動のメイン層となった現代で、営業担当者の営業トークや提案などは相対的な重要度が低下してきました。

そこで営業担当者からのプレッシャーや提案だけではなく、購買担当者自身がネット上の情報を活用して購買活動を前に進められる仕組みを作ろうという動きが出てきました。それがバイヤーイネーブルメントです。

つまりバイヤーイネーブルメントは、「インターネットを駆使して購買活動を進めていく(自走していく)購買担当者に、役立つ情報を提供して結果的に自社の商品を選んでもらおう」という考え方なのです。

参考記事:バイヤージャーニーの全て!概念・作り方から使い方の秘訣まで徹底解説

Gartner社は具体的には下記のようなコンテンツや情報を提供することだとしています。

-

- 分析機能…顧客にデータ分析機能を提供する

- 助言機能…それぞれの購買活動に対して顧客をコーチングする

- 診断機能…現状のパフォーマンスを評価、または顧客に必要なオプションを特定する

- 比較機能…顧客には入手困難な情報を使って他社と比較する

- 共有機能…顧客社内のステークホルダーと共有できる土台を提供する

- 実験機能…解決策が顧客の環境でどのように機能するかを模擬実験する。導入事例など

- 案内機能…顧客の入力内容に応じた具体的な購買タスクの選択肢を提供する

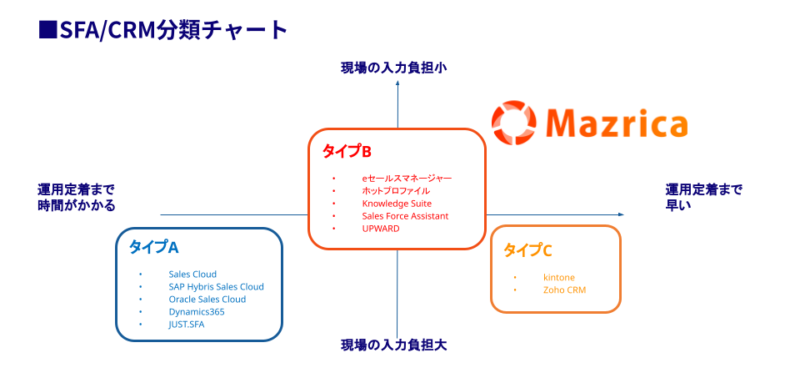

(SFAツールMazrica Salesを用いた「比較機能」の例→他社競合ツールの特徴をチャートに落とし込んでいる)

(SFAツールMazrica Salesを用いた「比較機能」の例→他社競合ツールの特徴をチャートに落とし込んでいる)

(「実験機能」についての例→ケーススタディ/導入事例)

購買活動における「WEBを使った調査」が大きな割合を占めている今、そんな自走する顧客にとってバイヤーイネーブルメントは必要とされていくでしょう。

バイヤーイネーブルメントとセールスイネーブルメントの違い

Linkedin社のレポートでは「バイヤーイネーブルメントとセールスイネーブルメントどちらも重要で、現在の営業において核になる」という記載があります。

以前も「セールスイネーブルメント」を紹介しましたが、ここでちょっとだけセールスイネーブルメントをおさらいしてみましょう。

セールスイネーブルメント(Sales Enablement)とは、営業活動における各種施策(研修・コーチング・営業方針決定・営業プロセス構築・営業管理システムの設計など)を一貫して設計し、それぞれの施策がどれだけの成果に繋がっているのかを数値化することです。その数値を分析して次の施策を検討し、効率的に営業施策の有効性を高める手段です。

詳しくはこちらの記事を参照してみてくださいね。

関連記事:セールスイネーブルメントとは?意味や事例・運用方法を紹介

つまり、セールスイネーブルメントとはデータを基に営業施策を検討し、営業力の強化・改善を実行して営業担当者から顧客へ提供し、顧客の購買活動を進めるもの。

それに対してバイヤーイネーブルメントは、営業施策の中身をコンテンツとして公開して提供し、顧客自身が自由にそれを使って購買活動を進めるものです。

海外調査レポートから見る購買活動の変化とバイヤーイネーブルメント

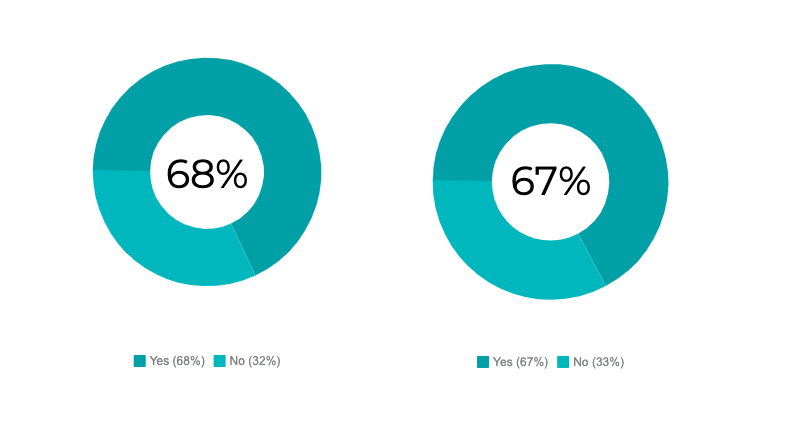

調査会社であるForrester社が発表した「購買行動のシフトチェンジ」の調査によると、

・68%のB2B購買担当者が、自分一人でオンラインで情報収集することを望んでいる(2015年から15%増加)

・67%のB2B購買担当者が、第一の情報源として営業担当者とのコミュニケーションを選ばない

というデータが出ています。

つまり、大部分の購買担当者がオンラインの情報をもとに独自に情報収集を行い購買活動を進めることを望んでおり、さらなる情報を得る手段として営業と接触するのです。

逆に言えば、オンラインでの情報探索の段階で購入候補として社名があがらなければ、その後営業を行うことすらできないということです。そのため、自社にとっても顧客にとっても有益な情報を公開し、検索してもらうということがとても大切になってきます。

また、Gartner社の調査によると

77%のB2B購買担当者が「直近の購買活動が複雑/困難だった」と回答している

※購買チームで購買タスクがやり直し/再検討となる割合

- 課題の特定…76%

- 解決策の探索…79%

- 要求仕様の具体化…80%

- サプライヤーの選定…79%

となっており、オンラインで購買活動を進めることを望んでいても、それを助けるようなコンテンツが不足していることがわかります。つまり、企業が出すコンテンツと顧客が有益だと感じるコンテンツの間には乖離があるようです。

更にGartner社のデータによれば

「サプライヤーから提供された情報が購買活動を進めるうえで役に立ったと感じた顧客では、購買が容易になったと感じる割合が2.8倍となり、後悔することなく大型の取引を実現できる割合が3.0倍になる。」

となっており、購買活動を後押ししてあげられるコンテンツや情報があれば、顧客の満足度も高いということが分かっています。

満足度の高い顧客は、その後の信頼関係構築も容易であり、ロイヤリティーが高まることで離脱率が下がったり、自社製品の宣伝をしてくれたりという効果も狙えます。

購買プロセスを意識したWebコンテンツとは

Demand Gen Report社が発表したWEBコンテンツについてのレポートで、B2Bの購買担当者のWEBコンテンツに対するニーズが判明しました。

いくつかデータを引用して紹介します。

※インフォグラフィックス…情報やデータを視覚的に表した図表

ウェビナー…オンライン上で行うセミナー

■営業担当者にコンタクトをとる前に通常どれだけのコンテンツを利用しますか?

【回答結果】

- 1~3:23%

- 3~5:41%

- 5~7:24%

- 7以上:12%

→購買担当者は営業担当者にコンタクトをとる前に、3以上のコンテンツを利用するため、複数のコンテンツを用意しておく必要があります

→コンテンツ閲覧数が1〜3で閲覧者が離脱してしまう場合はアプローチしても商談まで至らない場合が大半となってしまいます

■どの形式のコンテンツに価値を感じますか?

【回答結果】

- ケーススタディ(導入事例):47%

- ウェビナー:39%

- 第三者/専門家のレポート:35%

- ユーザーレビュー:32%

- 動画:32%

- ホワイトペーパー(電子書籍/ebook):31%

- ビジネスブログ:24%

- インフォグラフィックス:19%

→ケーススタディ(事例紹介)が最も価値があると感じているということは、購買担当者は、導入企業の使い方や成果など生の声を知りたいと思っているということがわかります

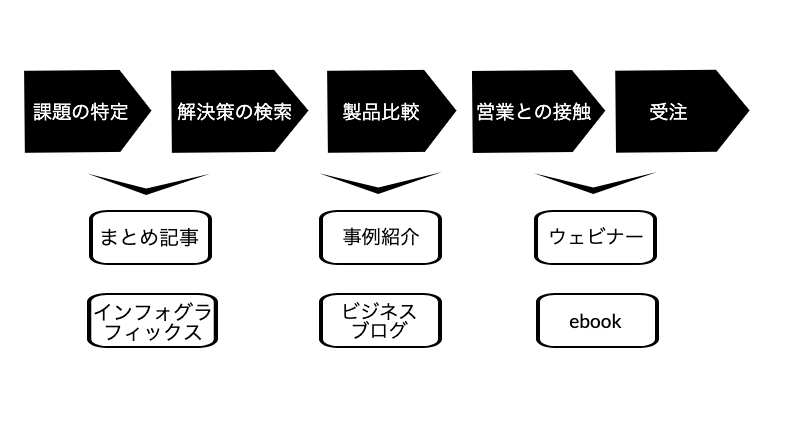

■購買プロセスの初期/中期/後期の各ステージで最も価値があるコンテンツの形式はどれですか?

【回答結果】

- 初期ステージ向きは「インフォグラフィックス」と「まとめ記事」

- 中期での価値を高く感じてもらえるのは「動画」と「ウェビナー」

- 初期だけでなく中期でも価値を感じてもらえるのは「電子書籍」と「ビジネスブログ」

- 初期と中期だけでなく後期でも価値を感じてもらえるのは「ポッドキャスト」と「ホワイトペーパー」

→購買プロセスに合わせたコンテンツをバランスよく用意する必要がある

■同僚/チームメンバーに共有するコンテンツの形式はどれですか?

【回答結果】

- ホワイトペーパー:55%

- ウェビナー:50%

- ケーススタディ:49%

- 動画:44%

- インフォグラフィクス:44%

→情報量の多いコンテンツのほうが共有されやすい

■コンテンツの質を高めるためのアドバイスは?

【回答結果】

- コンテンツの内容を支持する調査データを充実してほしい:66%

- 営業メッセージを控えめにしてほしい:65%

- 業界の第一人者/アナリストによる洞察を加えてほしい:60%

- 入力フォーム欄の削減など、コンテンツを手に入れやすくしてほしい:59%

- コンテンツに宣伝を詰め込みすぎないでほしい:51%

→コンテンツの中身やクオリティを充実させつつ、営業色を控えめにして、入手しやすいコンテンツを求めている

このようなデータから、購買担当者はさまざまなコンテンツを検討時期や入手したい情報に応じて使い分け、自分の購買活動に役立てていることが分かります。

つまり、企業側もそれに対応するコンテンツを用意する必要があるということ。

営業施策としてコンテンツを充実させる努力がカギとなります。

国内調査レポートから見る購買活動の現状

株式会社マツリカが発表した「Japan Sales Report 2022-Buying Study:購買活動の実態調査」による海外レポートだけでは見えない国内の購買状況が見えます。

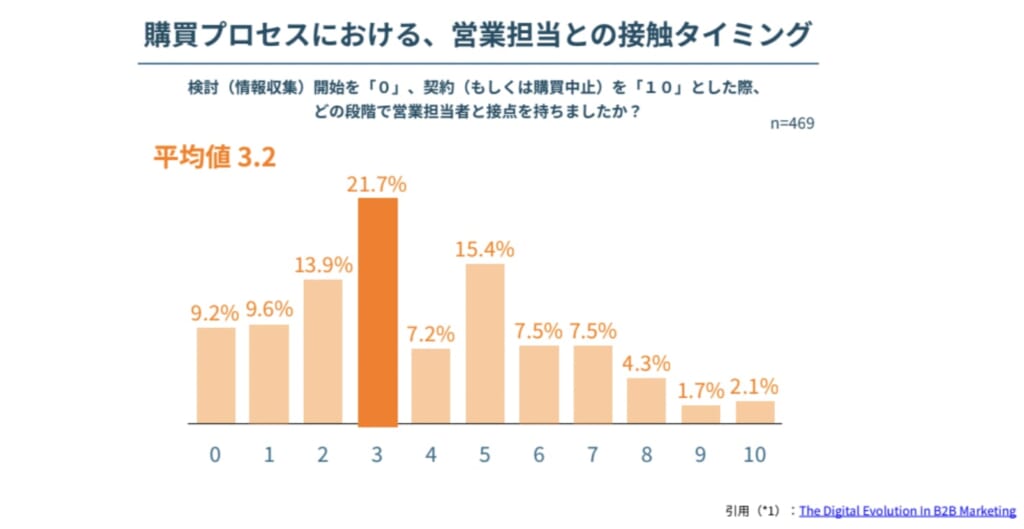

購買検討と営業に接触するタイミング

- 購買者は、平均して購買プロセスの約1/3が経過してから営業と接点を持つ

(これは海外調査結果(57%と言われている*1)と比較し早い可能性がある)

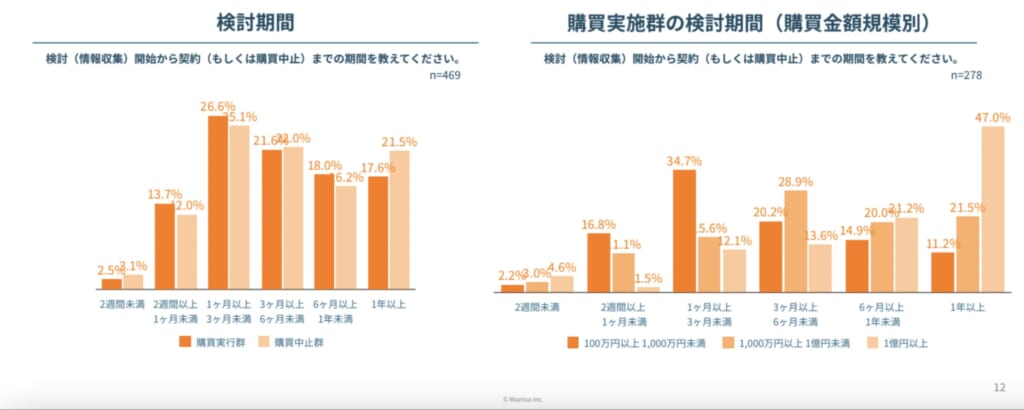

- 購買金額の規模が大きくなると、検討期間も長期化する傾向がある

- 1億円以上の購買では47%が1年以上の検討期間を要する

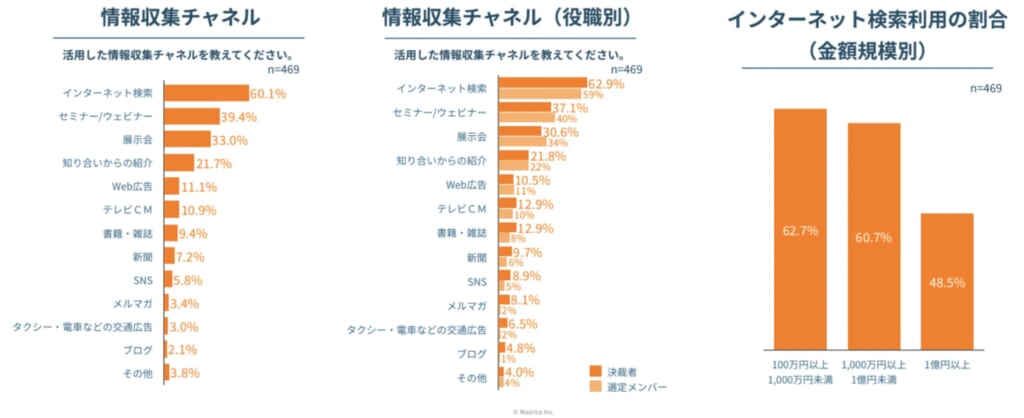

- 検索での情報収集が最多。決裁権を有する高役職者ほど「読む・思考する」情報を好む傾向があり、また購買金額が高額な場合ほど検索以外のチャネルの重要性が増加

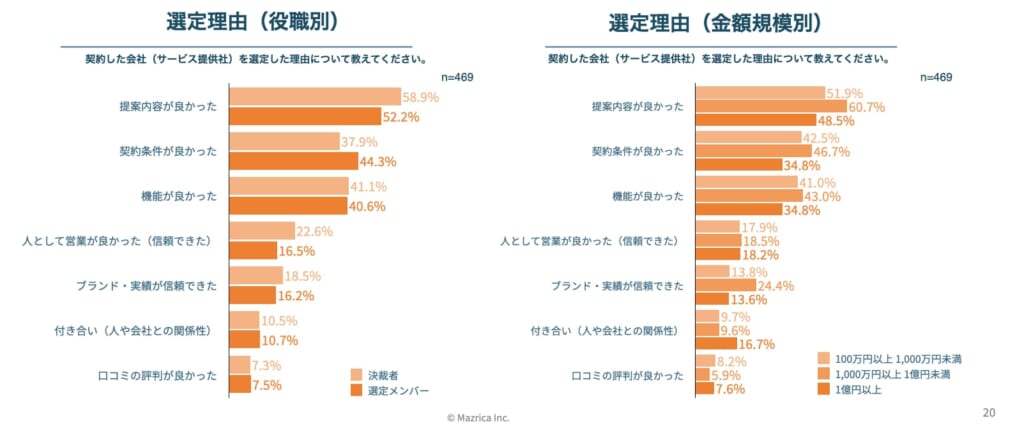

購買決定と中止の理由

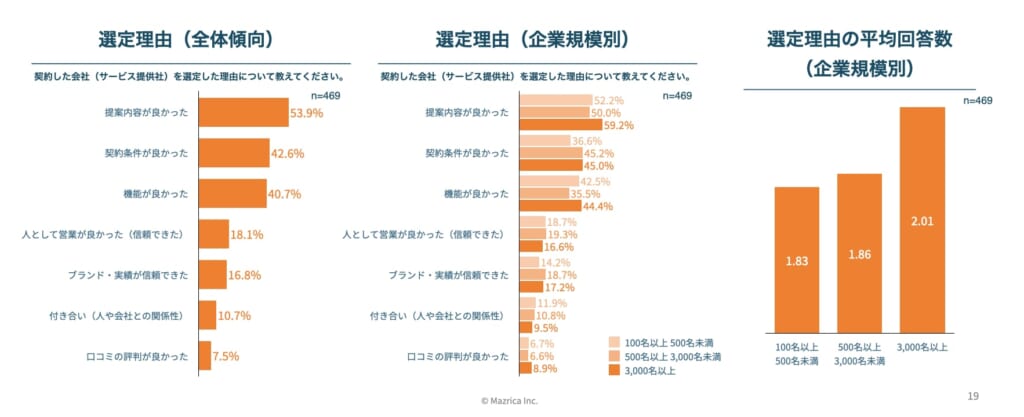

- 企業規模が大きくなるほど機能面や契約条件面での選定が増加

- また、企業規模が大きくなるほど選定理由が多角的になる傾向

- 非決裁者は契約条件・機能、決裁者は提案内容を比較的重視する傾向

- 金額が1億円以上の場合、提案内容・契約条件・機能以外の選定理由(付き合いなど)が増加

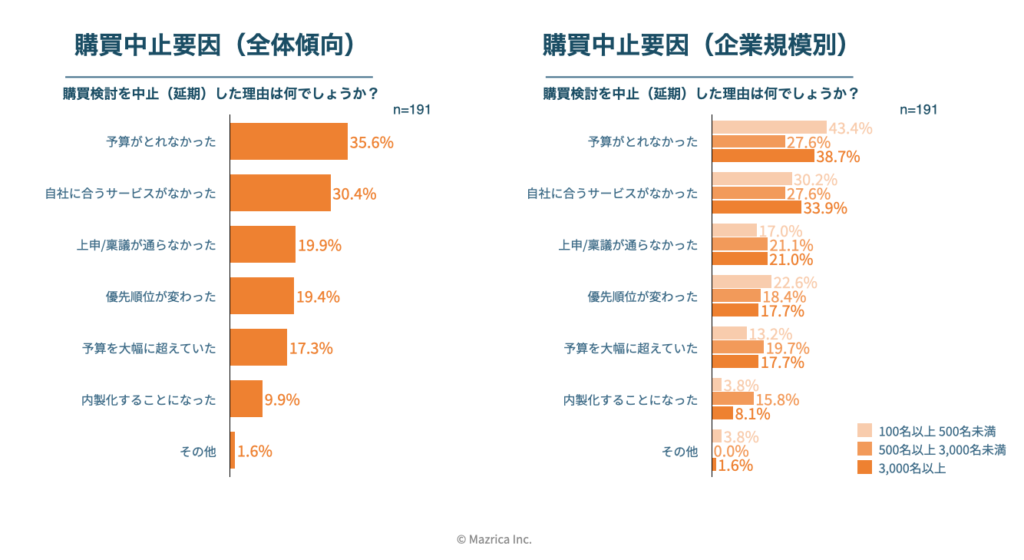

- 検討中止理由は「予算がとれなかった」が最多

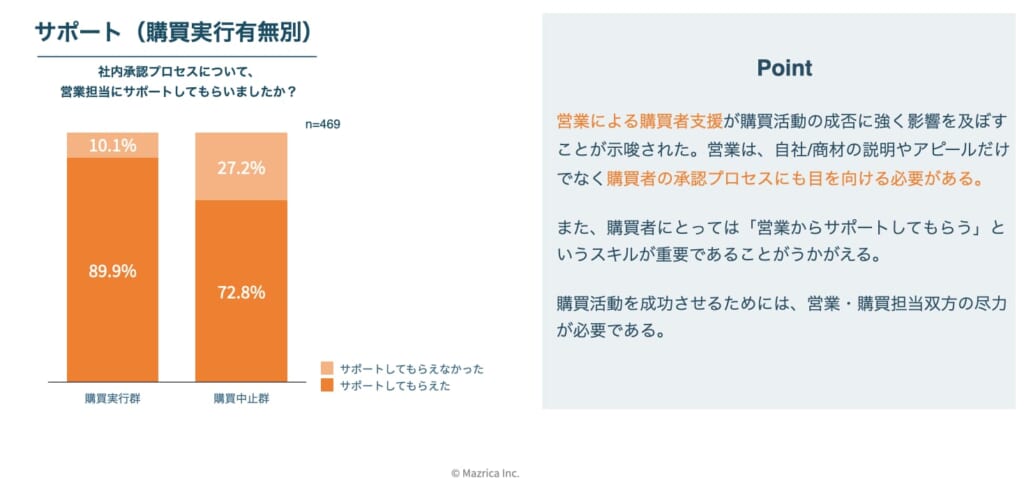

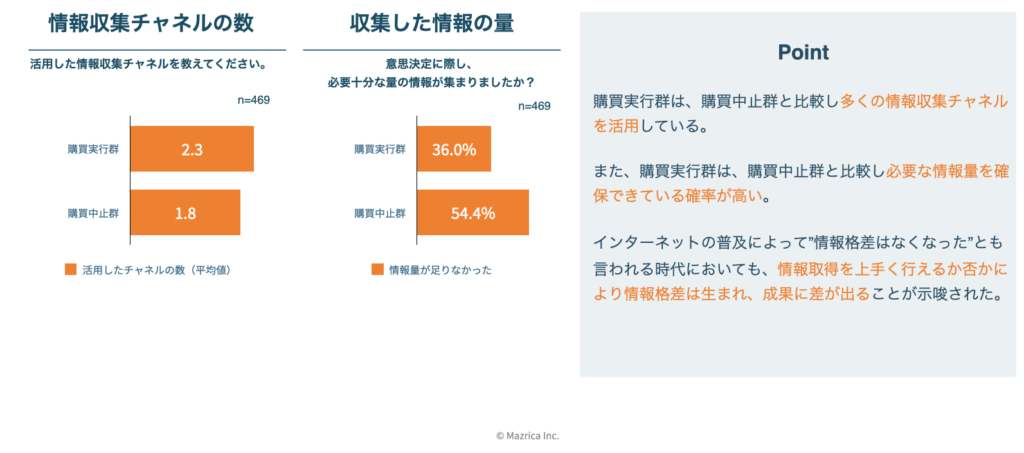

購買活動における営業の適切なサポートと本当に欲しい情報整理の必要性

- 承認プロセスに対する営業のサポートが不十分な場合、購買中止の確率が2.7倍に増大

- 購買実行群は、購買中止群と比較し情報収集に積極的。

▶︎▶︎購買活動をサポートするセールステックツールDealPodはこちら

バイヤーイネーブルメントツール例

デジタルセールスルーム(DSR)ツール

デジタルセールスルーム(DSR)とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースのことです。

デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。

関連記事:デジタルセールスルーム(DSR)とは?複雑化するBtoB営業プロセスに有効な情報共有の場

DeaAgent(ディールエージェント)

具体的なバイヤーイネーブルメントツールを二つ紹介します。

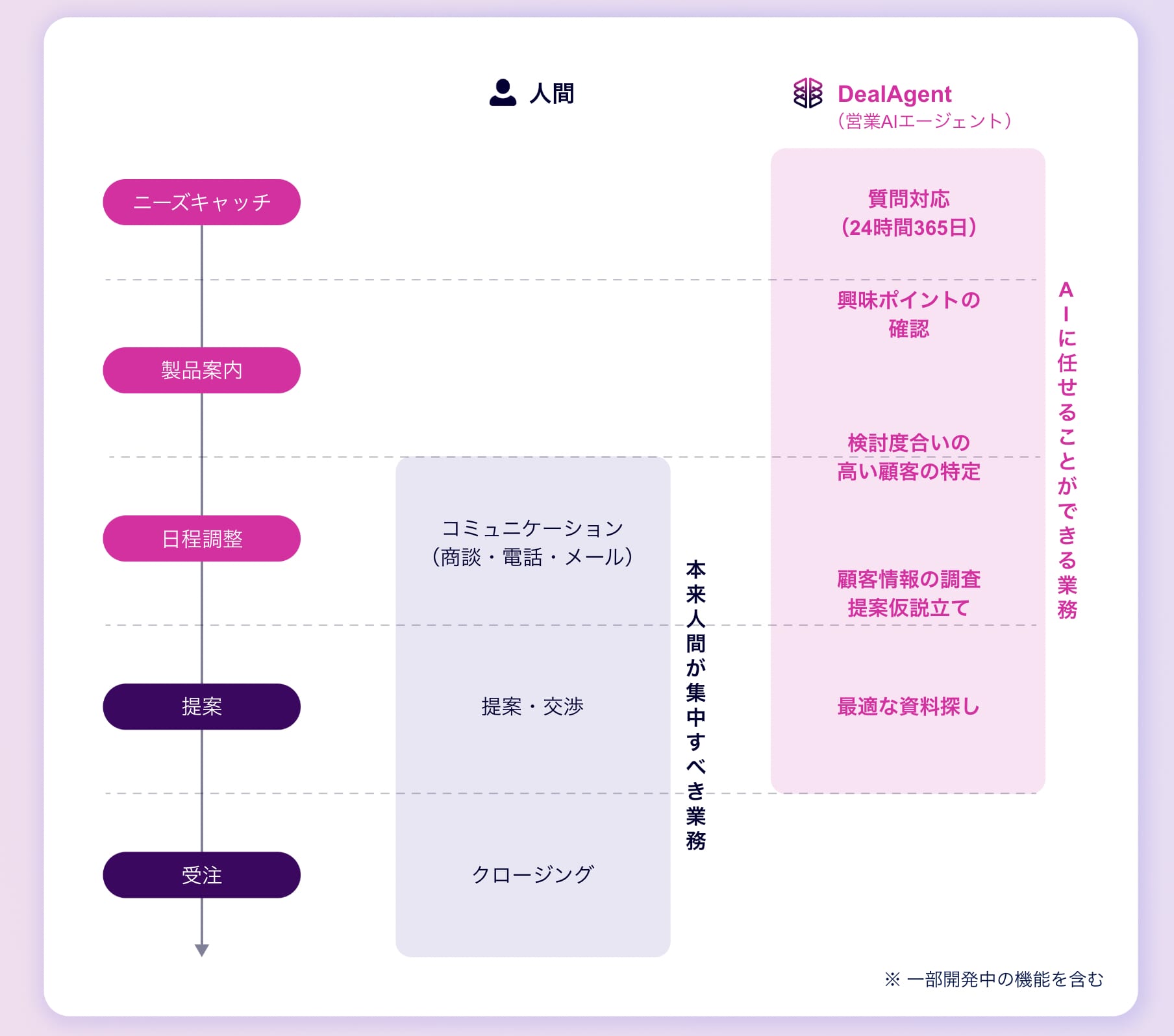

Mazrica Engageは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

Mazrica Engageを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、Mazrica Engageを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。

Mazrica Engage活用の利点

・自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

・AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

・従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

マーケティング活動における利点

従来のWeb上の行動データの分析だけではなく、顧客の興味関心、潜在的ニーズをAIとの対話データをもとに分析可能になります。また見込み顧客が何を気にしているのか、何に興味を持っているのかをより分析することができるようになります。

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

DealPods(ディールポッズ)

DealPods(ディールポッズ)は、営業と買い手(顧客)の間に発生するコミュニケーションを一元管理できる「カスタマーコラボレーションプラットフォーム」です。

営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

顧客ポータルサイト=Deal Room機能を活用すると資料・議事録・タスク・連絡をお客さまと一緒に一元管理できるようになります。情報管理も過去情報の検索も、コミュニケーションもより早く、より楽になります。

>>DealPodsの活用事例動画はこちら

また、今までお客さまの手元でEメールのスレッドを遡り、議事録をドキュメントツールに転記し、資料をダウンロードし、フォルダ分けし、情報を整理して社内関与者/上長へ共有していた作業をすべてDealPods内でまとめることができるようになります。お客さまの作業工数は大幅削減、さらには社内共有の漏れをゼロにすることができます。

買い手は、より早く、楽に、知りたい情報を取得でき購買体験が向上します。営業は、より早く、確実にお客さんと信頼関係を築きながら案件を受注に繋げることができるようになります。

【料金】お問い合わせ

【URL】https://deal-pods.com/

バイヤーイネーブルメントの5つのステップ

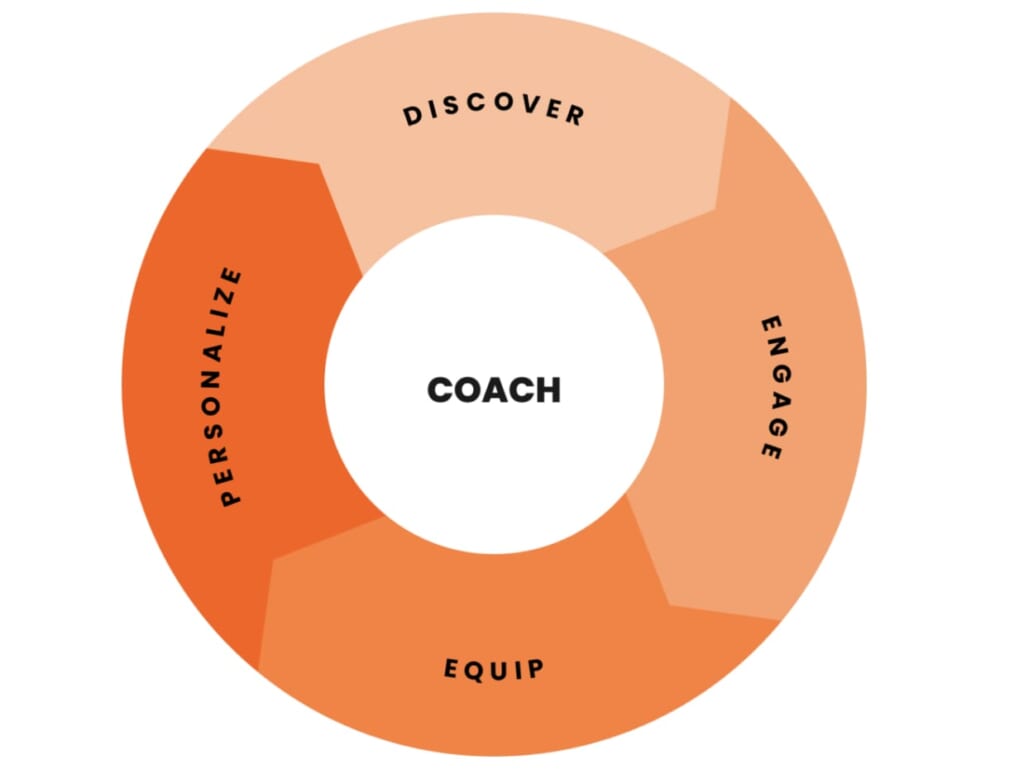

チームビルディングとパフォーマンス向上は組織の成功に不可欠です。DEEP-Cフレームワークは、これらの要素を5つの具体的なステップに落とし込み、チーム全体の効果的な協力と成果の最大化を目指します。米国のセールテック企業のConsensus Sales, Incが、バイヤーイネーブルメントのわかりやすいフレームワークを作成しました。DEEP-C™フレームワークについて紹介。

「The 5-Step Guide To Buyer Enablement」より抜粋

DEEP-C™フレームワークの第1ステップ:DISCOVER(発見)

DEEP-C™フレームワークは購買者(バイヤー)の問題解決に欠かせない5つのステップを提供します。第1ステップ「DISCOVER(発見)」です。「Champion(チャンピオン):擁護者」を発見して、別なステークホルダー(キーパーソン)をチャンピオンを通して明らかにしていきます。このプロセスを通じて、購買者グループをマッピングして相関図を作成したり購買者の理解を深めます。DSRのようなテクノジーを活用することでバイヤーの理解が早くなります。

DEEP-C™フレームワークの第2ステップ:ENGAGE(エンゲージ)

第2ステップは「ENGAGE(エンゲージ)」です。購買者は皆が同じ温度感ではありません。バイヤーのエンゲージメントの向上に重点を置きます。この段階では、ターゲットオーディエンスの積極的な関与と参加を促進することが不可欠です。たとえば、ユーザーがコンテンツにコメントやフィードバックを提供しやすいプラットフォームを整備したり、SNSでのシェアやディスカッションを奨励するキャンペーンを展開することが考えられます。エンゲージメントは顧客ロイヤルティの向上に直結し、長期的なビジネス成果に寄与します。

DEEP-C™フレームワークの第3ステップ:EQUIP(実装)

第3ステップは「EQUIP(実装)」である。せっかくバイヤーの情報を取得できても営業活動に活かせなければ意味がありません。このステップでは、2ステップによって明らかになった戦略やアイディアを営業メンバーの具体的な行動に変えます。重要なのは、スキルセットとツールを最適化して効率的に実行することです。実装ステップでは、選定したテクノロジーやプロセスを導入し、チームメンバーに対するトレーニングを行うことが不可欠です。成功へと導くため、このステップでは明確なガイドラインとサポート体制を整えることが求められます。効果的な実装は、フレームワーク全体の成果を左右するため、細部にわたる計画と実行が重要となります。

DEEP-C™フレームワークの第4ステップ:PERSONALIZE(パーソナライズ)

第4ステップは「PERSONALIZE(パーソナライズ)」です。バイヤー(購買者)の独特なニーズに合わせてカスタマイズした体験を提供することが重点です。パーソナライズは顧客の期待を超え、ブランドの忠誠心を高める効果があります。フレームワークのこの段階では、顧客データや行動分析を駆使し、個々の顧客に合わせたコンテンツ、サービス、製品を提供します。効果的なパーソナライズにより、バイヤーの興味・関心が増し、営業成果に大きく貢献するのです。

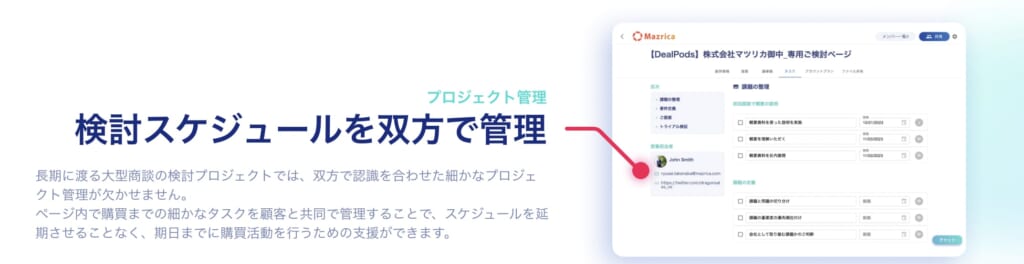

DEEP-C™フレームワークの第5ステップ:COACHING(コーチング)

第5ステップである「COACHING(コーチング)」です。このステップバイヤーのチャンピオン(擁護者)に対して購買活動をサポートします。購買活動による組織の目標達成のための実践的な支援と助言をします。購買スケジュールの計画を立てたり、相互タスクを整理したい、場合によって足りないリソースを営業側(セラー)が補うことで信頼関係を構築していきます。

DealPodsでは検討スケジュールを可視化して相互タスク管理をする機能も搭載しております。

バイヤーイネーブルメントを促進する

コラボレーションセールスの実践

「コラボレーションセールスは、売り手と買い手双方の関係者と協力し、顧客にとって最適なソリューションを提供するプロセスである。」コラボレーションセールスによって、それぞれの顧客にとって最適なソリューションを見つけることができるだけでなく、営業組織全体をより多くの販売成功に導きます。

コラボレーションセールスは、営業部門と顧客の連携はもちろん、顧客のライフサイクル全体を通じて、関連する複数の部門が今顧客との間で何が起きているかを単に認識するだけでなく、必要に応じて積極的に関与をし、議論や共同作業をおこなうことが大切です。

関連記事:コラボレーションセールスとは|社内外コラボレーションによる営業・購買活動の質向上

コラボレーションセリングによって、営業担当者に限らず、組織内の他の関係者と協力することで、より多くの購買活動を後押ししてあげられるコンテンツや情報を提供することが可能になり、顧客の満足度も高めることができます。

▶︎▶︎【資料】チーム営業とは? ~ デジタルセールスルームで進めるチーム営業 ~

終わりに

まだまだ提唱されてから日の浅いバイヤーイネーブルメントですが、現代の購買プロセスを考慮すれば早急に実施する必要がありそうです。

今回の記事ではさまざまなデータからバイヤーイネーブルメントについて見てみましたが、やはり現代の購買担当者が求めていることとマッチしていると感じます。

「ブログをやっているから大丈夫」「お客さまの声を掲載しているから充分だろう」と思わず、自社の商品やサービスを購買する顧客の気持ちになって有益なコンテンツを提供していき、競合他社との差別化を図りましょう!