本記事では2023年に注目すべき営業トレンドについてご紹介していきます。

常に最新で最適な営業パフォーマンスを提供していくために、刻一刻と進化する営業トレンドを取り入れていくことが重要です。

ポストコロナともいうべき2023年には、どのような営業トレンドが待ち受けているでしょうか。一つ一つ、解説していきます。

営業トレンド最新2024年度版はこちら▶2024年のセールストレンド7選|AI活用による顧客中心型営業の進化

▶︎▶︎国内営業組織の最新トレンドがわかる「Japan Sales Report 2023」資料の無料ダウンロードはこちら

この記事の内容

1.リモート化の定着

コロナ禍の影響で2020年から2022年にかけて浸透してきたリモートワーク。

2023年にはさらに圧倒的なスタンダードとして定着するようになると予想されています。

米国のリクルーティング会社「ladders」の調査によると、2020年以前は北米の高収入の仕事の5%に過ぎなかったリモート化率が、2022年には3倍以上に増加したということです。

また、Owl Labsが発表した「2021 State of Remote Work Report」によると、調査対象となったフルタイムリモートワーカーの90%が、オフィスで労働していた時と比べて、リモートワークでも同等かそれ以上の生産性があると答えています。

また、調査対象の74%がコロナ禍以後も在宅勤務の方が精神衛生上良いと答え、そのうちの84%はリモートワークの方が幸せになれるし、減給をも覚悟していると回答しました。

この調査の他にも、リモートワークの方が従業員の身体や精神の健康状態にメリットを与えることを裏付ける調査が次々に発表されており、企業がハイブリットやフルリモートを導入すべきであるという風潮が広まっています。

このような状況から、コロナ禍によって進んだリモート化は単なる一時的な変化ではなく、生産性を向上させ、従業員のモチベーションを向上させるために必要な転換点であることが分かります。

従って、企業はリモート化の流れが過ぎ去るのを待つのではなく、順応し、さらに推し進めていく方針を取っていく必要があります。

関連記事:リモートワークツール6選|営業への導入メリットを解説

2. ハイパーパーソナライゼーション

2023年のビジネストレンドとして、パーソナライゼーションを更に進めた「ハイパーパーソナライゼーション」が注目されるでしょう。

ハイパーパーソナライゼーションとは?

ハイパーパーソナライゼーションは、リアルタイムで収集した大量の顧客の行動データを基にして、一人ひとりの興味・関心・嗜好に合わせたコミュニケーション、商材提案などを行い、より綿密なパーソナライゼーションを実現させることです。

営業現場において、顧客一人一人に合わせたパーソナライゼーション施策を提供するのは今や当然ですが、今後のトレンドとして、「ハイパーパーソナライゼーション」に目を向けていく必要があるのです。

関連記事:パーソナライズとは?意味やメリット・デメリットとツール紹介

ハイパーパーソナライゼーションとパーソナライゼーションの違い

従来のパーソナライゼーションとハイパーパーソナライゼーションの違いを具体的に説明します。

<パーソナライゼーションの具体例>

ユーザーの基本情報や趣味、関心などをもとにしてユーザーに合ったコンテンツを提供します。

例えば、「メルマガの宛名をユーザーの名前にする」、「SNSの投稿を地域をターゲットユーザーに合わせる」「ユーザーの性別や年齢層に人気の商品をおすすめする」などの方法があります。

<ハイパー・パーソナライゼーションの具体例>

ユーザーの基本情報や趣味関心に加え、豊富な行動情報を用いてユーザー観点に近いコンテンツを提供します。

例えば、あるユーザーがウェブサイト上でブランドの服を見ているとします。

- 行動情報①:同じブランドを複数回検索した記録や、購入した履歴がある。

- 行動情報②:オンラインショッピングは大体20時〜22時に購入している傾向がある

この2つの行動情報から、ユーザーに対して20時〜22時の間にこのブランドのディスカウントの案内をプッシュ通知で送る事ができるようになります。

これが、ハイパーパーソナライゼーションです。

ユーザーが提供する情報や過去の統計だけではなく、実際のそのユーザーの行動情報も上手く活用することで、ユーザー一人一人にぴったり合った提案を行えるのです。

ハイパーパーソナライゼーションの実践方法

ハイパーパーソナライゼーションの実践方法にはどのようなものがあるでしょうか。

具体的に以下の3つをご紹介します。

ファーストパーティデータを活用する

ファーストパーティデータとは、企業が独自に収集した、顧客の属性情報や購買情報、分析データなどのことを言います。

ハイパーパーソナライズされた高度なエンゲージメントを実践するためには、購入サイクルのさまざまな段階で顧客や見込み客から収集している詳細なデータをフル活用していく必要があります。

たとえば、ジュエリーを販売するeコマース小売業者は、性別、生年月日、ジュエリーの色(金、銀、銅など)やスタイルの好み(ネックレス、イヤリング、アンクレットなど)などといった顧客情報を詳細に収集することにより、購入前と購入後の両方のマーケティングとコミュニケーションをハイパーパーソナライズできます。

これらの情報をもとにして、特に電子メールマーケティングやSMSチャネルなどの電子チャネルでハイパーパーソナライズされたコミュニケーションの提供が出来るようになります。

また、コミュニケーションを通して得られた更に詳細な情報から顧客やリードを細かくセグメント分けし、顧客の好みにピッタリ合った提案が可能です。

顧客の購買行動をセグメント分けする

顧客の購買行動に着目したセグメント分けによって、ハイパーパーソナライゼーションを進める手立てもあります。

購買行動に着目する場合、以下のようにセグメント分けできます。

- 既存顧客

- まだ注文していない顧客

- X以上の金額を費やした顧客

- X回以上購入したリピート顧客

- X期間内に購入していない顧客

さらに、クリックや開封、ダウンロードなどの顧客行動に基づいたリードスコアリングやタグ付けなどにより、このセグメンテーションをレベルアップさせられます。

このようなきめ細かいセグメンテーションを反映させることで、顧客のその時々の行動に即した最適な施策を施せるようになるのです。

関連記事:セグメンテーション(セグメント分け)とは?事例で学ぶセグメンテーションと方法

顧客データを統合して管理する

様々な顧客データを統一して管理することは、より深い顧客理解につながり、パーソナライゼーションを促進できます。

蓄積した顧客情報を用いて、特に優先的に対応すべき顧客を割り出せるようになるため、最も重要な時に迅速にエンゲージメントを発生できるでしょう。

このとき、CRMツールなどで一括管理すれば、企業は全ての顧客の活動や統計データをリアルタイムで確認できるようになります。

つまり、顧客が何を買って、何をして、どこにいて、どんなデバイスを使っているのかが瞬時にわかるため、企業は個々の顧客にリアルタイムに対応できるだけでなく、優れたペルソナやコンテンツの構築ができます。

関連記事:顧客データの管理方法を解説!分析と活用で企業成長に繋がる

3. バリューベースドセリングの浸透

2023年には営業手法の一つ、バリューベースセーリングがますます浸透していくとされています。

バリューベースセリングとは?

バリューベースセリングとは、顧客にバリュー(価値)を提供することを重視した営業手法のことです。

この手法では、営業担当者はきめ細やかなコンサルティングによって顧客が何を求めているのか、顧客が現在直面している課題は何かを特定し、顧客にどのように貢献できるのかということを明示していきます。

色々な情報が拡散され出回っている現代。基本的な情報や評判は、顧客は既に知っているということも多くなります。

そのため、価格やコストばかりを気にした強引な営業よりも、顧客が獲得できる「価値」に焦点を当てたバリューベースセリングが注目されているのです。

バリューベースセリングとインサイト営業、ソリューション営業の違い

インサイト営業とは、「見込み客の潜在的な課題を洞察し、顧客自身が気づいていなかったような悩みに対して解決策を提案する営業手法」のことです。

一方ソリューション営業とは、「見込み客の課題に対して、競合社よりも自社の商品・サービスが課題解決に適していることを示し、自社商品・サービスを用いた解決策を提案する手法」のことです。

顧客が気づいていなかった課題に対して解決策を得られることも、他社より優れた自社の商品を用いた解決策を得られることも、顧客にとって重要な価値になるかもしれません。

従って、顧客にとっての価値を最重視するバリューベースセリングを行う過程で、インサイト営業あるいはソリューション営業の手法を用いる場合もある、といえるでしょう。

関連記事:インサイト営業とは?従来の営業との違い・メリットや3つの成功事例を紹介

バリューベースセリングの6つのポイント

バリューベースセリングを効果的に行うためのポイントを紹介していきます。

1. 顧客ニーズを十分にリサーチする

まずは、顧客ニーズに見合う価値を適切に提供するために、ニーズのリサーチを行う必要があります。

顧客ニーズを理解するには、手を抜かないことが大切です。

顧客の状況、動向を知るには、多くのリサーチと時間的な投資が必要になるかもしれません。

十分な知識を得た上でやっと、顧客の前で説得力のあるプレゼンテーションができます。

2. 積極的に聞き役に徹する

顧客との会話の中で、最初から焦って売り込みをかけるのは避けたほうが良いでしょう。

その代わりに、相手のニーズや現在直面しているペインポイントについて尋ねてみてください。

顧客の現状を知り、その改善に取り組むために、注意深く耳を傾けるようにします。

顧客ニーズに広く対応できるよう、オープンエンド型の質問(オープンクエスチョン)をいくつかするとよいでしょう。

顧客の重要な情報を発掘できるような理想的な質問を見つけてください。

関連記事:営業の質問リスト集|案件の質を見極める10の質問とは?

3. なぜ自社製品を買うべきかを説明する

クライアントが新しい製品やサービスを探しているのは、解決したい問題や満たすべきニーズがあるからに他なりません。

なぜ自社製品やサービスを買うべきなのかを理解してもらうためには、自社製品やサービスがどのようにニーズを満たせるのかを伝える必要があります。

競合他社との差別化ポイントを述べながら、顧客のニーズと合致するように説明すればよいのです。

4. 顧客に売り込むのではなく、教育する

一方的に売り込み文句を伝えるのではなく、顧客に自身の課題を認識してもらうように教育するという視点を持つことも大事です。

顧客の抱える問題とその解決策を「教える」存在になれば、信用されやすくなり、顧客は毎回あなたにアドバイスや情報を求めに来るようになるでしょう。

問題解決への関心を示すことで、顧客の心をつかみ、最終的にはあなたの製品やサービスを購入する気にさせられるのです。

5. 購買プロセスへ見込み客を導く

価値の高いコンサルティングを提供するためには、見込み客が正しい判断を下せるよう手助けをしなければなりません。

営業担当者は、進行役としてアイデアや戦略を提供することはできますが、意思決定は見込み客自身に任せるべきです。

従って、あくまで顧客側にハンドルを握らせながら、道案内をするようにしましょう。

だからこそ、営業アプローチは、見込み客の購買プロセスのマイルストーンと同期するように設計する必要があるのです。

6. 毎回、付加価値をつける

クライアントと長期的な関係を築くためにも、毎回付加価値をつけることをおすすめします。

人は自分にとってメリットや見返りがないと思うと、時間を無駄にしたと感じてしまうものです。

ですから、毎回のやり取りの中で、クライアントにとって価値のあるものを用意する必要があります。これは、常に物質的でなくても構いません。

たとえば、会話の中で相手にもっと話をさせる、相手のビジネスに関連したコンテンツを共有する、頻繁に連絡を取る、などが有効です。

関連記事:バリュープロポジションとは?6つの成功例と書き方紹介

4. ソーシャルセリングの拡大

ソーシャルセリングは、2023年に出てくる新トレンドとは言えません。

現在、トップセールスパフォーマーの大多数が既にソーシャルセリングを利用しており、これを見過ごすわけにはいけない状況になっているのです。

実際、トップの 10 人に 9 人の営業担当者は、ソーシャルプラットフォームが取引を成立させる上で重要であり、営業戦略には欠かせないとも海外では言われています。(参考:How to Create a Social Selling Strategy in 2023)

2023年の営業現場に不可欠なソーシャルセリングとはどのようなものか、説明していきます。

ソーシャルセリングとは?

ソーシャルセリングとは、SNS等を利用してWEB上でより良い見込み顧客を発見し、より強い関係を構築し、セールス目標の達成につなげる営業手法です。

効果的なソーシャルセリングによって、顧客は企業について事前によく知ることができ、警戒心やわずらわしさ無くセールスを受け入れられるでしょう。

Twitterなどのソーシャルメディアで時間をかけて見込み顧客と関わることにより、従来のコールドコールやコールドメールによる活動を補完し、さらに強化できます。

ソーシャルセリング後に見込み顧客に電話をかけたり、Eメールを送ったりすると、相手は既に自社のことを知っている、という状況にできるのです。

関連記事:ソーシャルセリングとは?海外での利用状況や活用のメリットを徹底解説

ソーシャルセリングのテクニック

ここからは、ソーシャルセリングを効果的に行うためのテクニックを簡単にご紹介していきます。

ソートリーダー(thought leader)になる

企業がコンテンツを作成する5大チャネルのうち、4つがソーシャル・プラットフォームです。

ソーシャルメディア上でコンテンツを共有することで、ソート・リーダー(thought leader:権威ある、有益な、関連性のある発言者)として、オーディエンスに有益なアドバイスや情報を提供できるようになるのです。

意思決定者、マーケティング担当者、営業担当者を対象とした調査では、回答者の半数以上が、どの組織と仕事をするかを決める際にソートリーダーシップコンテンツを考慮すると答えています。

また、同じ割合の人が、週に1時間以上ソートリーダーシップコンテンツを読んでいると回答しました。

関連記事:ソートリーダーシップとは?意味やマーケティングでのメリットを解説!

見込み顧客とつながりを持つ

ソーシャルメディアは本来、人脈を広げることを想定して作られていますが、見込み顧客が営業担当者とコミュニケーションを取ろうとするとどうしても身構えてしまうものです。

前述した「ソートリーダーになる」ことは、より効果的な人脈作りに役立ちます。

単なる営業担当者としてではなく、パーソナル・ブランドを高め、その分野の専門家であることをアピールすると、見込み顧客はあなたの言葉に価値を感じてもっと耳を傾けてくれるようになります。

ソーシャルリスニングを活用して顧客を理解する

ソーシャルリスニングとは、製品やブランドの人気を知るために、見込み顧客および既存顧客のソーシャルプラットフォーム上のコメントを分析することです。

ソーシャルリスニングをうまく活用すれば、購買シグナルや購買意欲をより深く理解できるようになります。

例えば、「HubSpot」でソーシャルメディアをモニタリングして、特定の顧客やインフルエンサーのコメントをチェックしたり、「Hootsuite」で検索した特定キーワードを含むコメントに直接アプローチをかけたり、といった手段があります。

関連記事:HubSpot(ハブスポット)は使いづらい?CRMとしての評判・口コミ・価格も紹介!

5. 動画セールス

Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、YouTube、Netflix、Huluなど、国際的なロックダウンを経て様々な分野で動画ブームが到来しています。

営業活動においても動画活用が進んでおり、会社のPCやスマートフォン、タブレットなどで、顧客にサービス説明動画やマニュアル動画を見せながら商談を行うことが一般的になりつつあります。

画像一枚で千文字の価値があるといわれますが、動画は標準で1秒間に24フレームですから、短いビデオクリップでどれだけの情報を伝えられるか想像がつくでしょう 。

動画セールスのメリット

営業における動画活用にはどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

エンターテイメント性が向上する

消費者は、ビデオにエンターテインメント性を見出し、テキストベースやビジュアルベースのコンテンツよりもビデオコンテンツを好む傾向にあります。

エンターテインメント性と情報性に富んだ動画の提供により、消費者の関心をさらに集めることができます。

動画コンテンツの共有によって、ブランドのリーチ力を向上させられるのです。

顧客エンゲージメントが向上する

動画コンテンツの情報量の豊かさや、説得力の高さから、動画は顧客エンゲージメントと顧客とのインタラクションの向上につながります。

これにより、潜在顧客がコンバージョンする可能性が高くなります。

関連記事:顧客エンゲージメント(CE)とは?エンゲージメント向上に必要な指標とツールを紹介!

メインコンテンツに誘導しやすくなる

動画は、画像よりも様々なソーシャル・プラットフォームでより多く利用されているため、多くの見込み顧客を自社のウェブサイトなどメインコンテンツに誘導する事ができます。

また、動画コンテンツは、ウェブページを最初から最後まで読むよりも動画全体を見てもらえる可能性が高いため、直帰率の減少にも役立ちます。

コンバージョン率の最適化につながる

人間の脳は、テキストベースのコンテンツよりも視覚的な情報をより記憶するようにプログラムされています。

セールス動画が魅力的で、有益で、説得力が高いほど、成約率やリピート率を押し上げる可能性が高くなります。

6. eコマースの拡大

世界的なパンデミックを経て、昨今eコマース業界は急成長しました。

独立した企業が e コマースオプションを含めて事業を多様化し、インターネット等のデジタルチャネルを通じて、営業側も購買者側も自宅に居ながらニーズを満たせるようになったからです。

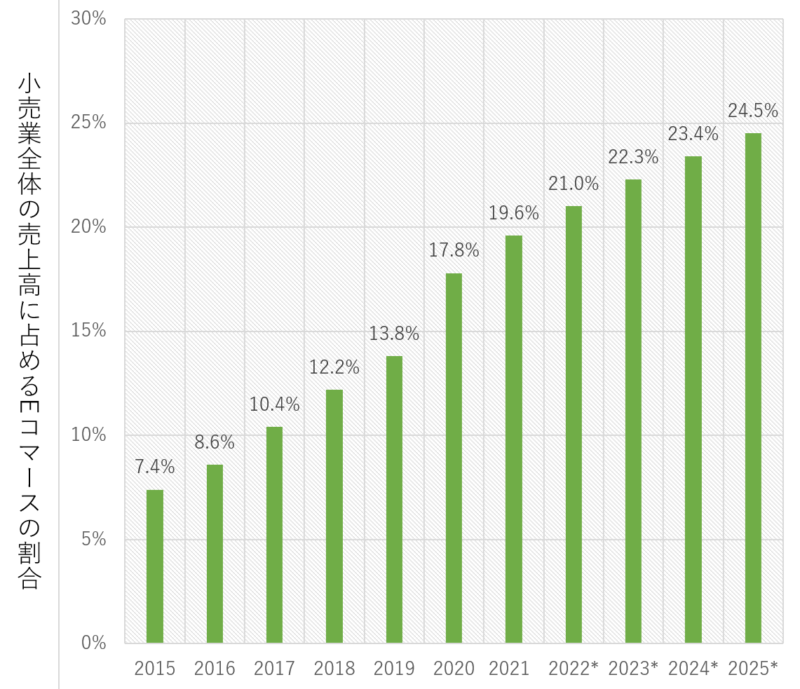

(出典:https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/

より作成。*は予測値。)

アメリカの経済雑誌Forbesの調査によると、 eコマースの小売売上高に占める割合は2023年には2015年と比べて3倍以上成長し、その額は約 5 兆ドルに達すると予測されています。

eコマースとは?

eコマース(電子商取引)とは、インターネットを中心とした電子ネットワーク上で商品やサービスを売買したり、資金やデータを送受信したりすることです。

eコマースは、企業間取引(B2B)、企業-消費者間取引(B2C)、消費者-消費者間のいずれでも利用されます。

従来のコマースや実店舗と異なり、物理的な場所に縛られることがないため、インターネットにアクセスできる全ての人にリーチできる特性があります。

3D ・CGIコマースとは?

3D・CGIコマースとは、3D画像やCGI(ウェブ上のプログラミングを実行する仕組み)等のテクノロジーを用いたeコマースの一つです。

ビジュアルの表現の幅が広がるとともに画像作成コストを削減でき、購入コンバージョン率の向上も期待できます。

eコマースに移行するポイント

B2C業界寄りの話題にはなりますが、eコマースをどのように営業現場に取り入れていくべきかのポイントをご紹介していきます。

支払いオプションを充実させる

eコマースの環境を整えるためには、支払いオプションを充実させる必要があります。

現在は、現金よりもクレジットカードや電子マネーなどの非接触の支払い手段を好む消費者が増えており、カードやアプリなどの種類も多様化しています。

一連の代替支払い方法を提供しないと、販売機会を失う恐れがあり、顧客維持率とコンバージョン率の最適化に直接影響してしまいます。

支払いオプションを充実させるにあたって、デジタル決済方法を実施する際はセキュリティ保護に重々注意してください。

加えて、決済プロセスから得られたデータをより容易に管理するために、OCR(光学文字認識)のような技術を導入すると役に立つでしょう。

ウェブサイトをメインの購入経路にする

顧客の大部分が実店舗よりもオンラインスペースを利用するようになるため、ウェブサイトを主要な購入経路として最適化する必要性が高まっています。

これはトレンドというより、ビジネスのヒントだと言えますが、自社のウェブサイトが顧客体験を中心に捉えて巧みに作られていれば、ユーザーはもっと長く滞在し、コンバージョンに踏み出してくれるに違いありません。

特に、ユーザーが探したい商品を見つけやすくするために、検索とフィルタリング機能は扱いやすくしましょう。ユーザーの離脱を防ぐために、ページの読み込み速度が遅くならないようにすることも重要です。

また、オンラインでもユーザーができる限り実店舗と同じような購買体験を得られるよう、詳細な商品情報や視覚情報を掲載するのを忘れずに。

オンラインショッピングでユーザーが特に心配しているのは情報の正確さや安全性です。

ゆえに、リアルタイムで対応できるチャットサービスや、返品や交換に関するポリシーの分かりやすい説明等があると、自社がユーザーから選ばれる見込みが大きくアップするでしょう。

関連記事::オウンドメディアとは?成功事例からオウンドメディアマーケティングを学ぶ

ECアプリを活用する

ECサイトと同様、企業はオンラインプラットフォームとしてECアプリ(eコマースアプリケーション)を活用することができます。

ECアプリでは、ブランド独自のインターフェースを利用してユーザーが買い物を楽しむ事ができ、ブラウザよりもユーザーとの接触回数と販売機会の増加が期待できます。

初心者でも使いやすいUIや、ユーザーを飽きさせないコンテンツを定期的に提供して、ECアプリのパフォーマンスの向上を図りましょう。

ECアプリの第一のメリットは顧客情報を入手できる点です。

アプリインストールの際にユーザー情報を入力させたり、アプリ自体の稼働率を調べることで、獲得しやすいユーザー層やアプリ改善点を発見できます。

また、プッシュ通知による宣伝効果や、ポイント・クーポン機能などによるユーザーの購買意欲の獲得も大きなメリットです。

ユーザーにとっても、ホーム画面から簡単にアクセスできたり、ブラウザよりも通信量を食わないことなどが利点となります。

このようなメリットがある反面、アプリの作成コストや、知名度を上げてアプリをインストールさせるまでに期間があることなどがネックです。

この課題を解決するためには、ECサイトなどでインストールまでの動線を上手に作る必要があります。

広告戦略に 3D と CGI を組み込む

先ほど紹介した3D画像やCGIを取り入れた3D ・CGIコマースは、e コマースのパフォーマンスを向上させると予想されています。

コストがかかり扱いにくい従来の写真から、次世代のコンピューター生成画像 (CGI) および3D画像に移行すると、以下のようなメリットが得られるでしょう。

- 購入コンバージョン率の向上

- 商品の返品率の低下

- 画像作成コストの削減

- イメージの質が改善・作成可能数が増加

- 従来の写真撮影の二酸化炭素排出量を削減

6. 営業・マーケティング・カスタマーサポート部門の連携

B2B営業の方針として、営業・マーケティング・カスタマーサポートチームの連携がこれから更に推奨されていくでしょう。

以前のように、営業、マーケティング、サポート部門がそれぞれ別の仕事をしていては、「顧客の目」が至る所にあり、情報共有の迅速さと正確さが重視される現代のビジネス環境で結果を残すことは難しいです。

タスク毎や特定のプロジェクト毎に、三部門が連携できるチームを作って、経験を活かして定期的にアイデアを交換し、計画・実行へと一緒に進んでいきましょう。

三部門の連携ができる具体的な方法として、SFA/CRMツールの導入をお勧めします。

関連記事:

SFAツールを利用することで、案件情報や顧客情報をいちいち部門を跨いで転送したり、何度も入力する手間がなくなり、情報共有が容易になります。

また、業務の担当者やその進捗情報もツールを通して把握できるため、シームレスな連携が実現するでしょう。

三部門の連携アプローチの確立は、優先度の高い業務の特定や、段階的なプロセス調整に役立ちます。

営業現場の舞台裏をマーケティング・カスタマーサポート担当者にも見てもらい、キャンペーン、ランディングページ、広告、そして諸サポートを現場の顧客の状況に合わせて構築できます。

連携してブランドを前進させ、継続的にブランドイメージの向上に努めながら、常に時代遅れにならない顧客体験を提供していきましょう。

関連記事:マーケティング・営業の連携の秘訣とは?メリット・トラブル解決策を解説!

7. Z世代への営業

Z世代とは、IT化・デジタル化が進んだ時代に生まれ育ち、ITリテラシーの高い世代だといわれています。

これからの営業では、このZ世代を意識した戦術を練っていかなければなりません。

その理由の一つに、Z世代の人口が増え、購買による影響力が高まっているということがあります。

Z世代は今や世界人口の32%を占め、Z世代の購買活動によってもたらされる資金は約6,450億ドルに上るとされています。

このような購買力を抱えるZ世代は、あらゆる価値を提案する売り手にとって強力な顧客層になります。

ビジネスを安定して成長させていくためには、急成長しているZ世代の顧客層を無視するわけにはいかないのです。

また、彼らは前世代よりもインターネットを巧みに操り、情報をリサーチし、拡散する能力にもたけています。

彼らの関心を惹きつけ、競合よりも抜きんでて台頭していくためにも、より一層ソーシャルセリングやeコマースの浸透が欠かせないものとなるのです。

関連記事:ミレニアル世代・Z世代の違いとは?購買活動の特徴を解説

8. 購買者の影響力の増強

現在、そしてこれからの営業現場では、購買者の影響力が間違いなく強化されていきます。

営業担当者が購買者に対して、根拠の有無にかかわらず、自社の製品やサービスの良さを吹聴できた時代は過ぎ去りました。

というのも、先述したような購買力のあるZ世代の購買者が、ソーシャルネットワーク上で自由に情報を収集し、拡散することがますます容易になっているからです。

今や購買者は、不良品やサービスを提供した企業、あるいは顧客サービスに失敗した企業に対して、レビューという形で「仕返し」ができるのです。

さらに、無数の購買者がソーシャルメディア上にいる以上、企業が一歩間違えれば、そのことが瞬く間に拡散されて、ネガティブイメージが一瞬のうちに付けられてしまう可能性もあるのです。

こうしたセールス環境で勝ち残っていくためには、営業担当者が正しくネットリテラシーを身に着けたうえで、顧客の声に注意深く耳を傾け、商品を売り込むよりも顧客を「理解すること」に注力した営業を行うことが求められていくでしょう。

関連記事:顧客のタイプ別アプローチとは?|4つの顧客タイプ別アプローチ方法紹介

おわりに

2023年の営業トレンドについて紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

コロナ禍を通し、様々な営業手法の変化がありましたが、まだまだ変化が続くことが予想されます。

この変化に取り残されてしまわないよう、顧客情報や動向を欠かさずチェックしながら、常に高い顧客体験を提供できるよう意識していきましょう。