営業にとって、ヒアリング力(質問力)は商談や案件を進めていく上で非常に重要です。では具体的にどんな質問をして、案件の質を見極めればいいのでしょうか?案件の質を見極める能力はインサイドセールスにも営業フィールドセールスにも求められてきます。

※インサイドセールスについては以下の資料を参考にしてみてください。

「質を見極めるのは大事だけれど、具体的にどうやって見極めるのかわからない。」「アポを取る電話の際にヒアリングすべきことがわからない。」ということに悩んでいる方、ご一読いただけると幸いです!

▶︎▶︎【無料PDF配布中】インサイドセールスを明日から始める秘訣はこちら!

この記事でわかること

-

営業質問の基本スタイルが5種類で使い分けられる

クローズド・オープン・否定・仮定・選択式など、場面に応じた質問の特性と上手な使い分け方を理解できます Mazrica Sales | 誰でも使える、誰でも成果を出せるSFA/CRM。 -

「答えやすい質問」のポイントと信頼獲得のコツ

顧客の負担感を減らす設問設計や、共感・背景説明を通した安心感の創出方法が身につきます 。 -

案件の質を見極める10の質問リスト

商談で必須の目的(ニーズ)、意思決定プロセス、本気度などを判断する具体的な問い方を学べます -

実務で活かせる質問力UPへの施策

質問フレームを整理・テンプレ化し、PDCAを回すことで、継続的に営業力を底上げする方法がわかります

営業質問の5つのスタイル

営業における質問にはいくつかの種類があり、それぞれのスタイルに当てはめることができます。

このスタイルを理解しておくことで、場面ごとに質問を使い分けることができ、より効果的に営業トークを進めることができます。

1. クローズドクエスチョン(Closed Question)

クローズドクエスチョンとは、逆に、「はい / いいえ」で答えられる質問を指す言葉です。

「Do/Are you~?」で聞く質問をイメージしましょう。

- 弊社の新商品のことはご存じですか?

- 最近は在宅ワークが多いですか?

クローズドクエスチョンをすることで、相手にとって応えやすく、営業側も明確な答えを得ることができます。

クローズドクエスチョンを使うときは、何か確認したいことがあるときや、会話を発展させる起点となるある事実を知りたいとき、等が有効です。

会話を展開させるには次の質問をしなくてはならず、クローズドクエスチョンが連続すると尋問のようで堅苦しいイメージを持たれてしまう可能性があるため注意しましょう。

関連記事:テレアポとは?仕事内容・流れ・コツ11選【チェックシート付】

2. オープンクエスチョン(Open Question)

オープンクエスチョンとは、答えが「はい/いいえ」にならない質問のことです。

つまり、「Do/Are you~?」で尋ねるのではなく、「5W1H」を使って尋ねる質問がオープンクエスチョンに当たります。

- What:~は何ですか?

- When:いつ~しますか?

- Who:誰が~ですか?

- Where:何処で~ですか?

- Why:なぜ~ですか?

- How:どのように~ですか?

このように、はい/いいえで答えられない質問をすることで、相手が自由に答えられたり、こちらが予想しなかった答えまで引き出すことができたりします。

まずは相手に沢山話してもらいたいときはこのオープンクエスチョンを活用しましょう。会話を広げたり、深堀したいときに最適です。

クローズドクエスチョンの次にオープンクエスチョンを続けることで、事実確認→話の発展という流れを作ることが可能になります。

ただし、信頼関係が構築されていないときはあまり話してもらえない場合があるので注意しましょう。

関連記事:心理学を用いた営業テクニック10選【営業担当者必見】

3. 否定疑問

否定疑問とは、クローズド質問の一つで、特に「~ではないですよね?」というように否定しながら問いかける質問のことです。

- 〇〇に関してはお困りではないですよね?

- 〇〇様は〜ではないですか? まだ納期や締め切りは決まってはいないですよね?

否定疑問の回答も「はい/いいえ」で済むため、相手にとって回答しやすいのがメリットです。

外れる可能性もある場合や、婉曲に事実確認をしたいときに否定疑問を活用しましょう。

4. 仮定質問

仮定質問とは「もし〜としたら〜」と、仮定の形式で尋ねる質問のことです。

- もし導入するとしたら、どのくらいの価格帯が良いですか?

- 仮に選ぶとしたら、何か不安な点や疑問点はありますか?

仮定質問は、あくまで仮定であると営業側が示してあげることで、顧客が答えやすくなり、断言しにくいことや決定事項でないことでも現状の考えについて聞き出すことができます。

顧客の理想を聞き出したいときや、クロージングの時に顧客の意思を確認したいときに用いると良いでしょう。

5. 選択式質問

選択式質問とは、営業側が選択肢を示す質問です。

- A・B・Cならどれが良いでしょうか?

- AかBか、どちらかと言えば、どちらが良いですか?

選択式にすることで、顧客は答えを見つけやすく、話題が逸れにくくなります。

複数のプランから選んでもらいたいときや、特定の要件の中で優先順位をつけたいときに選択式質問をしましょう。

選択肢以外の顧客の意見に聞き洩らしが出る可能性があることに注意が必要です。

営業の質問力を上げる質問をするポイント

良い営業質問には、良いとされるだけの条件があります。

ここからは、より良い質問をして求める答えを得るために効果的なポイントをご紹介していきます。

関連記事:営業のコツ15選|成果を上げる課題解決&商談成功テクニック

「答えやすい」質問をする

良い質問をするには、答えやすさはやはり重要です。 面接などを受けたときに、どうしても答えにくくて、答えに詰まってしまった経験はありませんか?

質問をする相手に、なるべく的確な答えを出してもらうためには、答えやすい質問をしなければなりません。

答えやすい質問をするには、以下のようなテクニックがあります。

- 顧客自身の話題を聞く

- 顧客の会社や関連事業・問い合わせ内容や以前の会話に絡めて聞く

- 認識に齟齬が出ないよう、易しい言い回しで聞く

- クローズドクエスチョン(はい/いいえで答えられる質問)で聞く

- 仮定のこととして聞く 選択肢を出して聞く

顧客の話に興味があることを伝える

人は、「聞き手が自分の話に興味を持ってくれている」と感じると話しやすくなるものです。

まずは顧客の属性情報や、過去の接触内容など、事前準備の段階で顧客についてよく調べてあることをアピールしましょう。

加えて、ちょっとしたフレーズでお客さまへの興味を伝えることも重要です。

例えば、

- 「よくセミナーにお越しに来られているようですが、〇〇に興味がありますか?」

- 「HPを拝見しましたが、~~というような事業に力を入れられているのですか?」

等というようにです。 顧客自身も前置きがいらないと楽に話せますし、ここまでわかっているのなら、と少し踏み入ったところまで話してくれるかもしれません。

共感や感謝を示す

営業の質問は、普通会話の流れの中で行われますよね。

そのため、営業側はすぐに次の質問をしなきゃ、焦るのではなく、顧客の発言を丁寧に受け止め、共感・感謝を示したうえで次の質問に移りましょう。

質問は会話の流れで行うものです。営業質問の直前には、お客さまの発言があります。

お客さまの発言をきちんと受け止め、共感・感謝を示した上で質問に移りましょう。

表情や頷きなどの動作、相槌等といった所作にも注意してください。

顧客の話を遮らないように、顧客の話が終わってから一瞬間を開けてみることも一つの手です。

ひょっとしたら顧客の話はまだ終わっておらず、続けて顧客が話を深めてくれる、ということもあり得ます。

▶︎▶︎【営業パーソン必見】トップセールスの4つの法則とは?詳細はこちら

質問する理由を明らかにする

顧客にとって、なぜこんな質問をされるのかわからずに続けられると怖く感じたり、答えにくくなってしまいます。

そのため、質問の前置きとして、質問をする理由や目的を明らかにし、答えることで顧客にとってメリットになることを伝えられるようにしましょう。

例えば、

- 「もし既にご存知でしたらお時間を無駄にしてしまうので、弊社のサービスについて現状知っていることをご確認させてもらってもよろしいですか?」

- 「お客様のご要望によりお答えできたらと思いますので、現在ご検討されている他社の商品やサービスがございましたらおしえていただけませんか?」

というようにです。

不快な思いをさせないよう注意する

当然のことですが、顧客を不快にさせないような質問をするように心がけなくてはなりません。

自分では気を付けているつもりでも、顧客の気持ちになってみると…ということにならないよう、以下のことに気を付けましょう。

- 事前準備が十分でないことが伝わってしまう

- 政治や宗教などデリケートな話題を関係構築前に聞いてしまう

- ヒアリングシートに沿って機械的に進めてしまう

- 尋問のように一方的に質問をしてしまう

- 顧客の話をさえぎってしまう

- 別の担当者がすでに聞いた内容を再度質問してしまう

全て注意すべきことですが、特に最後の質問内容が重複してしまうことは、引継ぎに不備があることが原因であり、意外と営業現場でよくあることです。

引継ぎは、営業組織全体で共有経路や方法が理解されていなければならず、自分だけが気を付けていても意味がありません。

SFA(営業支援ツール)等を活用して、営業情報の可視化を行い、属人化が起こらないようにしましょう。

営業支援に特化したツール、SFAに関する記事はこちら:

質問の目的を明確にする

質問項目を作っているときに、予め「その質問は何のためにするのか?」「質問をすることで何が得られるのか?」ということを考えておくことが重要です。

特に意味のない質問をしても無駄であることは明らかですし、質問時間が冗長になったり、話の軸がぶれてしまったりして、顧客にも不快に感じさせてしまいます。

営業質問をするよくある目的には、以下のようなものがあります。

- 見込み顧客が今後も追うべきかそうでないかを見極めるため

- 最適な提案をするため

- 顧客とのの信頼関係を構築するため

質問をする前に、その質問が目的に照らして最適であり、明確であるのかを必ずチェックしましょう。

関連記事:営業ヒアリングのコツとは?基本項目・管理方法・ヒアリングシートの項目例

案件の質を見極めるための10個の質問

案件の質を見極めるための3つの基準にしたがって10の質問を用意しました。

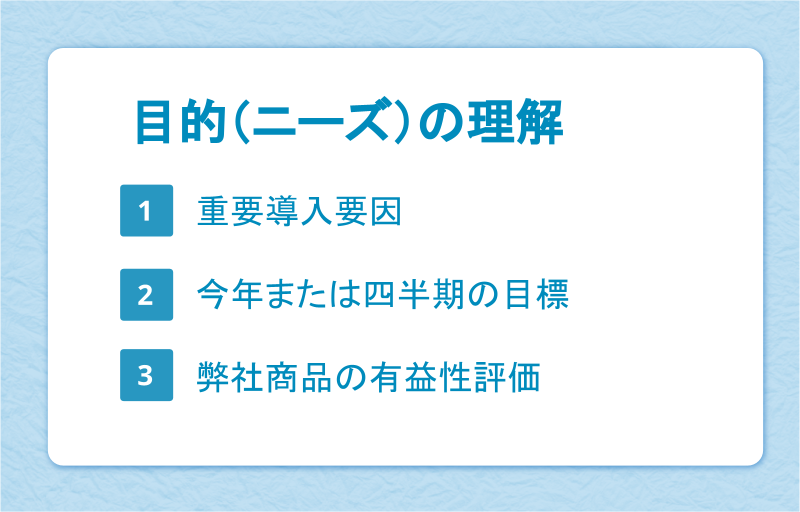

目的(ニーズ)を理解する質問

1. 貴社(組織)が商品(サービス)の導入に際して最も重要視している要因をお聞かせいただけますか?

2. 貴社(組織)の今年(または今四半期)の目標やKPIは何でしょうか?

3. 本日の説明を踏まえて、弊社の商品(サービス)が貴社にとって有益であると考えていただけますか?

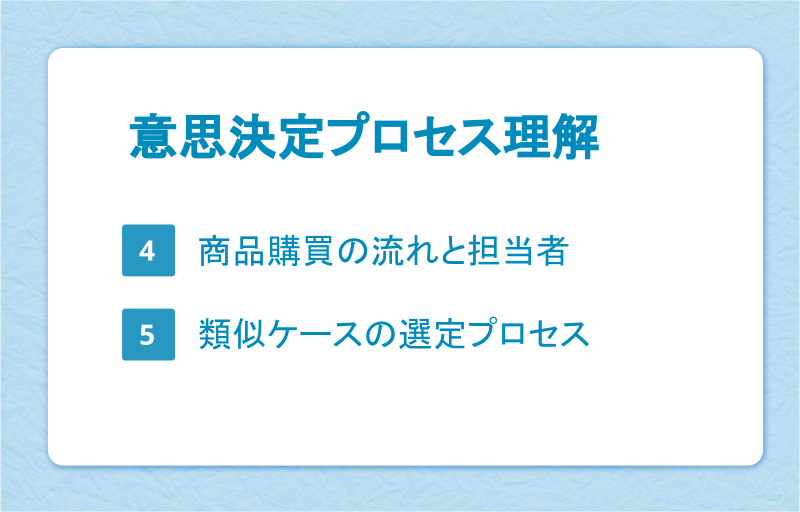

意思決定プロセスを理解する質問

4. 商品(サービス)の購買プロセスはどのような流れで進んでおり、関与する担当者は誰ですか?

5. これまでの類似したケースでは、商品(サービス)の選定プロセスはどのように進んできましたか?

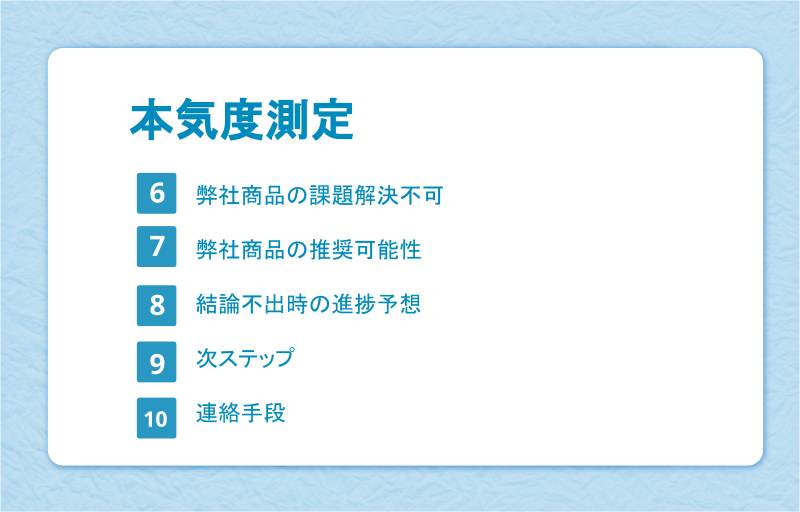

本気度を測るための質問

6. もしも、弊社の商品(サービス)が貴社の課題に対処できないと判断された場合、その理由をお聞かせいただけますか?

7. 弊社の商品(サービス)は貴社のニーズに適しているとお考えでしたら、選定の際に推奨していただけますでしょうか?

8. 結論が出ない場合、どのような進捗が予想されますか?

9. 次のステップはどのように進めていくべきでしょうか?

10. 今後の連絡はどの手段が適していますか?

これらの質問で、どのようにリードクオリフィケーションを行うかを解説していきます。

目的(ニーズ)を理解する質問

目的(ニーズ)の重要性は前回も説明をしましたが、これを見極めることがリードクオリフィケーションの始まりです。

下記の3つの質問が相手の目的(ニーズ)を理解する質問にあたります。

1. 貴社(組織)が商品(サービス)の導入に際して最も重要視している要因をお聞かせいただけますか?

目的(ニーズ)を聞き出すために

「目的(ニーズ)を教えてください」

と聞いても、うまく答えられないケースがあります。

その場合は上記のような質問をしてみましょう。商品(サービス)を選ぶ上で大事にしていること、という聞き方をするとすんなり答えをもらえることがあります。

また、顧客は

「あなたの会社の商品(サービス)を使う事で自分たちの抱えている課題が改善できるか?」「課題解決だけでなく、懸念している点は問題ないか?」

ということが気になっているので、同時に金額や導入スケジュールなどの懸念点も引き出すことができます。

ただ、上記の質問に対して「値段」と答えていなかったにも関わらず、クロージングが近づいてきたら、いきなり割引を頼んでくるというケースもあります。

例えば、提案時にも

「決定の際に重視する点に値段が入っていなかったので、今回は値段を気にせず提案をさせていただきましたが、やはり値段は重要なポイントになりそうでしょうか?」

などと、訪問時にも会話の中で確認をするようにいたしましょう。

初回訪問後、お礼のメールなどで合意を取りながら進めるとスマートですね!

2. 貴社(組織)の今年(または今四半期)の目標やKPIは何でしょうか?

決めるために重視している点だけ聞いても相手が自覚していないポイントが出てくるケースがあります。

稀にではありますが、課題を解決することよりも商品(サービス)を購入することが目的になってしまっている方がいます。

相手の組織の目標やKPIを聞き出す事で、相手の本質的な目的(ニーズ)を把握することが可能になります。

また、ここでヒアリングした内容を提案に絡めることで自社商品(サービス)の重要性を強く訴えることが可能です。

KPIについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:KPIとは?営業のKPI設定方法とKGIとの違いを簡単に解説

3. 本日の説明から判断すると、弊社の商品(サービス)は貴社にとって価値があると思いますか?

あなたの説明があまりに下手でなければ、この質問にYesと答えてくれれば目的(ニーズ)に商品(サービス)がかなりマッチしていますし、Noと答えた場合はかなり案件として質が低いです。

最初の自社商品(サービス)の紹介が終わったタイミングでこの質問をする事で、今後追いかけるべき案件かどうか判断する事ができます。

意思決定プロセスを理解する質問

下記の2つが意思決定プロセスを理解するための質問です。

4. 商品(サービス)の購買プロセスはどのような流れで進んでおり、関与する担当者は誰ですか?

「単にどういう購買プロセスですか?」と質問するのではなく、できる限り具体的にヒアリングするようにしましょう。

もし、購買プロセスに関わる人でまだ会っていない人がいれば早々に会えるようにアプローチする必要があります。

5. これまでの類似したケースでは、商品(サービス)の選定プロセスはどのように進んできましたか?

こういった質問をすると嫌がる担当者の方もいますが、プロセスを理解する事は効率的に情報提供をするために必要な事なので、もし質問に対してお茶を濁された際にはできるだけ優しく

「判断いただくための情報提供をスムーズに行うためにも教えていただけませんでしょうか・・・?」

と諭すように聞くようにしましょう!

また、その担当者がそもそも意思決定プロセスを正しく理解していないケースもあるので、その場合は過去のケースを元に話を聞いてみるか、もっと上の方を引っ張ってくるようにしましょう。

本気度を測る質問

下記の5つが本気度を測るための質問です。

6. もしも、弊社の商品(サービス)が貴社の課題に対処できないと判断された場合、その理由をお聞かせいただけますか?

多くの企業がお断りの連絡を入れる事を嫌がります。しかし、結論が出ているにも関わらず、知らずに営業をかけ続ける事は無駄な仕事です。

7. 弊社の商品(サービス)は貴社のニーズに適しているとお考えでしたら、選定の際に推奨していただけますでしょうか?

また、情報収集が目的の企業ほど、お断りの連絡を入れる事を嫌がる事が多いです。

その場合、「無理なら断ってくださいね。」「合うと思ったら推してくださいね。」という質問を投げて反応を見て、相手の本気度を量るようにしましょう。もし、推してもらえるようであれば、かなりクロージングの可能性が高くなります。

推してくれる担当者と一緒に社内を説得するようにして進めていきましょう!

8. 結論が出ない場合、どのような進捗が予想されますか?

相手に導入の期限がなく、結論を出さない事によるデメリットが無いとなると、だいたい決まらずに案件が流れることが多いです。

決めなければいけない場合は、「いつまでに決める必要があるのか」を確認するようにしてください。導入期限が決まっていない案件は、だいたい泥沼になって長期化してしまいます。

9. 次のステップはどのように進めていくべきでしょうか?

電話でヒアリングした際や、訪問の最後には次回のアクションを明確に決めるようにしましょう。

ネクストアクションを決めたがらない場合は、本気度が低いと思った方がいいです。

その場で次の打ち合わせの日程を決めてしまいましょう。

10. 今後の連絡はどの手段が適していますか?

本気度を量るというよりはスムーズに進めるためのコツとも言えますが、人によって好みのコミュニケーションツールは違います。

相手のやりやすい方法でコミュニケーションを取ることでやりとりがスピーディになり、相手に配慮する姿勢を示すことでスムーズに進めることが可能です。

成果を出すための質問フレームワーク徹底解説

営業活動では、ただ質問を投げかけるだけでは顧客の本音を引き出せません。成果につなげるには、「何を」「どの順番で」「どう聞くか」を体系化したフレームワークの活用が欠かせません。ここでは、実績ある質問フレームワーク3種をご紹介します。

SPIN話法:状況/問題/示唆/解決の4ステップ

SPIN話法は、ニール・ラッカムが提唱したヒアリング手法で、顧客の潜在ニーズを引き出すための4ステップの質問から構成されます。

-

Situation(状況):現状を把握するための質問

例)「現在の業務フローはどのようになっていますか?」 -

Problem(問題):課題や不満を探る質問

例)「現状の運用で、面倒に感じていることはありますか?」 -

Implication(示唆):問題が放置された場合の影響を深掘り

例)「そのままだと、どんなコストや時間のロスが出ますか?」 -

Need-Payoff(解決):解決後のメリットを想像させる質問

例)「その課題が解決したら、どんな効果が期待できますか?」

SPIN話法を使うことで、単なる要望ではなく「自分たちにとって本当に必要な解決策は何か?」を顧客自身に気づかせることができます。

BANT:予算・決裁者・課題・導入タイミングを明らかに

BANT(バント)とは、営業の初期段階で案件の見込み度合いを評価するための古典的かつ有効なフレームワークです。

-

Budget(予算):「ご予算はどれくらいを想定されていますか?」

-

Authority(決裁権):「最終的なご判断はどなたがされますか?」

-

Needs(ニーズ):「現在、どのような課題を感じていますか?」

-

Timing(導入時期):「導入はいつ頃を想定されていますか?」

この4項目を把握することで、商談の温度感や対応方針が明確になり、営業プロセスを無駄なく進められるようになります。特に「決裁者不在」や「予算未確定」は、失注の主要因になるため、早期の見極めが重要です。

CHAMP:顧客課題を起点にした現代的フレーム

CHAMP(Challenges / Authority / Money / Prioritization)は、従来の「BANT」よりも顧客の課題に焦点を当てたアプローチです。

-

Challenges(課題)

現場が直面している問題点を掘り下げ、提案の出発点とします。

例:「現在、業務上で最も時間を取られている作業は何ですか?」 -

Authority(決裁権者)

誰が最終的に意思決定をするのかを把握し、適切なアプローチ先を特定します。

例:「導入の最終判断はどなたがされますか?」 -

Money(予算)

導入可否に関わる予算感や投資意欲を探ることで、提案内容の現実性を高めます。 -

Prioritization(優先度)

提案内容が顧客の中でどの程度重要視されているかを確認し、次のアクションを判断します。

CHAMPは、ヒアリングの質を上げ、顧客との共感形成に効果的です。

MEDDIC:エンタープライズ向けの受注精度を高める高度な分析手法

MEDDIC(Metrics / Economic Buyer / Decision Criteria / Decision Process / Identify Pain / Champion)は、複雑で多層的な商談の成功率を高めるための強力なフレームです。

-

Metrics(指標)

KPIやROIなど、数値で表せる成果を明確にすることで、成果の期待値を可視化します。

例:「導入によって、月間何時間の削減を見込まれますか?」 -

Economic Buyer(経済的決裁者)

費用面の最終判断を行うキーパーソンを特定し、アプローチ戦略を立てます。 -

Decision Criteria(選定基準)

導入の可否を左右する判断軸(価格、機能、サポートなど)を明らかにします。 -

Decision Process(意思決定プロセス)

組織内での承認フローを把握し、タイミングを誤らないように営業活動を設計します。 -

Identify Pain(課題の特定)

「見過ごされている課題」や「本音の不満」を引き出すことで、購買動機を強化します。 -

Champion(推進者)

社内で導入を推進してくれる味方を見つけ、受注の突破口とします。

MEDDICは、エンタープライズ営業や高単価商材において、構造的に受注率を上げるための必須メソッドです。

質問力を習得する仕組みと改善方法

Q&Aレビュー・ロールプレイ・録音レビューによるPDCA

営業活動において「質問力」は成果に直結する重要なスキルです。しかし、ただ場数を踏むだけでは身につかず、効果的なPDCA(計画・実行・振り返り・改善)サイクルが必要です。

まず有効なのが「Q&Aレビュー」です。実際の商談後に「どの質問で相手の反応が良かったか」「なぜこの質問が響かなかったか」などを記録・共有することで、質問の精度を客観的に検証できます。

次に「ロールプレイ」の実施。営業チーム内で想定シナリオを用い、質問のタイミングや切り返しの練習を繰り返すことで、実践に近い形でフィードバックを得られます。

さらに「録音レビュー」も効果的です。実際の商談を録音・文字起こしし、「質問の間が適切だったか」「目的に合った質問になっていたか」などを多角的に振り返ることで、リアルな改善点が見えてきます。

このように、単なる振り返りではなく、チーム内で体系的なPDCAを回すことが、質問力の定着に不可欠です。

チームで質問フレームを共有/テンプレ化し、ノウハウ蓄積

個々の営業が持つ質問ノウハウをチームに展開し、組織の強みに変えるには、「質問フレームの共有とテンプレート化」が有効です。

たとえば、ヒアリング時に使える「SPIN質問」「CHAMP」「MEDDIC」などのフレームワークをベースに、業種や顧客タイプごとの定型質問をテンプレート化しておくことで、新人や異動メンバーでも質の高い商談が可能になります。

共有方法としては、ナレッジベースの整備やSFA/CRM内への質問テンプレート登録、週次の勉強会などが効果的です。質問テンプレートには、実際の成功事例とその背景も添えておくことで、質問の意図や活用方法が明確になり、理解の深度が増します。

こうした情報の蓄積と共有は、個人依存だった質問スキルを組織的な強みに変えるとともに、再現性の高い営業プロセスを築く礎となります。

まとめ

案件の質を見極める3つの基準と10個の質問に関して解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

営業に慣れている方は直感的に取り入れていることも多かったかもしれません。

案件が足りないと手持ちの案件を追いかけてしまいがちですが、質の低い案件に時間をかけるくらいなら、新規案件を獲得するために時間やコストをかけた方が結果が出ることが多いです

「案件にかけた時間に見合った成果が出ていない。」という営業パーソンは案件の質を見極めるように営業活動のやり方を見直してみてはいかがでしょうか?

下記の資料では、トップセールスが必ず実践している4つの法則についてまとめています。

この資料を通じて、効果的な営業活動に取り組んでみてください。無料でダウンロードできる資料ですので、ぜひご活用ください。

トップセールス〜4つの法則〜

営業の永遠の課題、それは”人”です。企業活動の中で、営業ほど”人”が成果に影響するものはないと言っても過言ではないでしょう。では優秀な営業パーソンはどのように行動して成果を上げているのでしょうか? 本資料では様々な営業組織を見てきた弊社が見つけだした、トップ営業パーソンが必ず実践している4つの法則を紹介します。

資料をダウンロードする