商談の成功は、どれだけ事前準備を徹底して行えるかにかかっています。準備が整っているほど、顧客のニーズを的確に捉え、交渉を有利に進めることができるでしょう。

しかし、多忙な営業現場では、時間やリソースを効率的に活用することも求められます。そこで役立つのが、フレームワークを活用した商談準備です。

本記事では、営業準備と商談準備に役立つ具体的なフレームワークを解説します。効率的で効果的な商談を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

営業の事前準備とは?

営業の事前準備とは、商談に向けた情報収集、提案先へのプレゼン資料の作成などを含めた事前準備を意味します。

ただ単に「見込み顧客に関する情報収集して終わり」ではなく、課題を解決できる提案(ストーリー)を描ける状態を作ることが重要です。

もちろん、事前に準備した通りに物事が進むことはほとんどありません。

ですが、営業の事前準備ができた状態で商談に臨めるか否かで、商談を前に進められるかどうかが決まりますし、その後の提案内容の改善にもつながるでしょう。

営業の事前準備が必要な理由

次に、営業において事前準備が必要な理由を解説します。結論、事前準備によって商談の「質」が高まるため、重要であると言えます。

営業の成功は商談の前段階でほぼ決まっており、その鍵を握るのが事前準備です。

顧客の背景や業界情報をしっかり調査しておけば、商談中に質の高い質問ができ、顧客の真のニーズや課題を引き出すことが可能になります。

例えば、準備を怠った場合は表面的な会話で終わることが多いですが、十分な準備があれば、競合や市場動向に基づいた具体的な提案ができ、信頼関係を築くことができます。

準備が万全であれば、商談中の発言も深く理解でき、より的確な対応ができるため、成約率の向上にもつながります。

結局、商談の質は準備次第で決まり、顧客の貴重な時間を最大限に活用するためには、事前準備が不可欠なのです。

営業準備の実態調査結果

株式会社UKABUがインターネット上で全国の営業職200名を対象に実施した「商談準備に関する実態調査」によると、営業準備の実態について以下のことが分かりました。

82%の営業担当が営業準備の必要性を感じている

「顧客と話す前に営業準備の必要性を感じますか?」という質問に対して、「とても感じる」と回答した43.0%、「感じる」と回答した39.0%を合わせて、82.0%の営業職が営業準備の必要性を感じていることが明らかになりました。

また、実際に営業準備をしていた場合と、準備していなかった場合で顧客との商談成功率は異なるのかも聞いてみると、「準備ができていない」ときの商談成功率の平均は28.8%なのに対し、「しっかり準備ができている」時の商談成功率の平均が61.4%と、準備の有無で商談成功率が2.1倍も異なる結果となりました。

また、実際に営業準備をしていた場合と、準備していなかった場合で顧客との商談成功率は異なるのかも聞いてみると、「準備ができていない」ときの商談成功率の平均は28.8%なのに対し、「しっかり準備ができている」時の商談成功率の平均が61.4%と、準備の有無で商談成功率が2.1倍も異なる結果となりました。

営業の業種や商材などによっても商談成功率は変わりますが、準備をしていたほうが高い商談成功率になる傾向があるといえます。

67%が営業準備を「毎回はできていない」

先程の調査では、多くの営業担当者が、営業準備をしっかりすることで結果が変わることを実感していて、 顧客と話す前に営業準備は必要だと回答しました。

しかし、残念ながら、現実には「常に営業準備をしている」人は33.0%のみという結果に。つまり、67.0%の営業担当者が毎回は準備ができていないのです。さらに、営業機会の半分以上で営業準備をしていないという担当者も28.5%いました。

営業準備ができていない理由の1位は「準備をする時間が足りない」が約半数を占めていました。

ただし、営業経験1年以内の新人は、「準備をする時間が足りない」に加えて「準備がしっかりできているかわからない」「準備の仕方がわからない」という回答が多く見られました。

1回あたりの営業準備にかかる必要な時間は約43分

1商談当たりの営業準備にかかる時間について尋ねると、「30分以上1時間未満」が41.8%ともっとも多く、回答者の平均準備時間も約43分となっています。

1商談当たりの営業準備にかかる時間について尋ねると、「30分以上1時間未満」が41.8%ともっとも多く、回答者の平均準備時間も約43分となっています。

1日に商談が2件あれば1.5時間、3件あれば2時間と考えると、営業は事前準備だけでなく、事後の連絡や事務作業などもあるため、準備の時間が取れなくなることもあると推察されます。

営業準備で通常行うこととして、約半数が「会社HPの有無を確認する」と回答しました。

これに次いで、「事業内容をすべて確認する」「ヒアリングすべき項目を整理する」などが続き、営業準備では情報の整理を行う人が多いと分かります。

また、営業準備を自分自身以外のツールや何かが代わりにやってくれるなら何をお願いしたいかも調査を行いました。

その結果、時間が足りないという人たちは、特定の準備事項ではなく、どの項目についてもITツールなどに任せたいという意見が一定数ありました。営業準備の何らかの作業を代替させたい、という回答は全体で83.3%となっていました。

参照:44.3%の営業組織で重要課題として認識。準備次第で商談成功率が2倍変わる!疎かにしがちな「営業準備」の実態調査を公開。(株式会社UKABU)

営業の事前準備の8つのポイント

商談を成功させる鍵は、徹底した事前準備です。営業担当者が商談前に適切な準備を行うことで、商談の質が向上し、顧客との信頼関係が深まります。ここでは、商談準備に欠かせない8つのポイントを紹介します。

1. 企業の基本情報を調べる

相手企業の基本情報(社名、所在地、事業内容など)を把握することは商談の基本です。

特に事業内容や経営方針を理解しておくと、商談中に顧客のニーズを深く掘り下げられ、より具体的な提案が可能になります。

2. 商談相手のプロフィールを把握する

商談相手の役職、部署、経歴、趣味などを調べ、共通点を見つけることで自然な信頼関係を構築しましょう。

SNSなどの公開情報を活用すると、話題作りや会話のきっかけに役立ちます。

3. 事業環境を分析し具体的ニーズを見極める

顧客のビジネス環境や課題を分析し、解決すべきニーズを明確にします。

例えば、売上向上、人材不足の解消、コスト削減など、顧客が抱える課題に焦点を当てた提案を準備しましょう。

4. ヒアリングで得たい情報を整理する

商談中に聞き出したい内容を整理し、質問リストを用意します。

仮説を立てたうえで質問を準備すると、的確な情報収集が可能になり、提案の精度が向上します。

関連記事:営業ヒアリングのコツは?基本項目・管理方法・4つのフレームワークを紹介

5. 提案内容を準備する

事前に顧客のニーズを想定し、それに応じた提案内容を準備しましょう。

提案には関連する実績や事例を盛り込み、説得力を高めることも重要です。

また、提案内容は商談中に柔軟に調整できるように方向性を固めておきましょう。

関連記事:トークスクリプトとは?営業力が上がる作り方とテンプレートを紹介

6. 商談の目的を明確にする

商談のゴールを明確に設定し、それに向けた計画を立てます。

例えば、「顧客の課題をヒアリングする」や「自社サービスの提案を受け入れてもらう」など、具体的な目的を設定しましょう。

商談のゴールを事前に顧客と共有しておくと、スムーズな進行が期待できます。

関連記事:商談の進め方・商談の流れや成約に繋げる方法を解説

7. アポイントの確認を徹底する

商談の前日までに、開始日時、所要時間、場所、参加者を確認し、顧客にも通知を行いましょう。

オンライン商談の場合は、接続方法やURLを事前に共有することで、当日のトラブルを防げます。

8. フレームワークを活用する

効果的な営業準備には、営業フレームワークの活用が役立ちます。フレームワークを使えば、準備の抜け漏れを防ぎ、短時間で質の高い商談準備が可能です。

「3C分析」や 「SWOT分析」などのフレームワークを用いることで、感覚的な準備から脱却し、論理的で効率的な準備が実現します。

関連記事:営業戦略の立て方とは?手順と5つのフレームワークを解説

営業準備に使える6つのフレームワーク

営業準備に使える6つのフレームワークを紹介します。

本記事で紹介するのは、以下の6つです。

- 3C分析

- SWOT分析

- BANT分析

- バリューチェーン分析

- PEST分析

- 4P分析

関連記事:営業戦略・戦術フレームワークおすすめ14選と活用のポイントとは

営業に使えるフレームワークの一覧表

本記事でご紹介する6つのフレームワークを「分析の軸」「効果」「主なタイミング」で整理した一覧表を作成しました。ぜひご参考ください。

| 分析の軸 | 効果 | 主なタイミング | |

| 3C分析 | ◎「Customer:市場、顧客」 ◎「Competitor:競合」 ◎「Company:自社」 |

・外部と比較した際の自社の強み・弱みが明らかになる | ・商談前の準備 ・アイスブレイク時 |

| SWOT分析 | ◎「Strength:強み」 ◎「Weakness:弱み」 ◎「Opportunity:機会」 ◎「Threat:脅威」 |

・戦略を立てやすくなる ・競合との差別化がしやすくなる |

・商談前の準備 ・初回商談後の提案時 |

| BANT分析 | ◎「Budget:予算」 ◎「Authority:決裁権」 ◎「Needs:必要性」 ◎「Timeframe:導入時期」 |

・受注予測の精度が上がる | ・営業ヒアリング時 |

| バリューチェーン分析 | 商品やサービスが顧客に届くまでの企業活動の連鎖を分析する | ・自社内部の強み・弱みが明らかになる ・コスト削減の糸口が分かる |

・商談前の準備 |

| PEST分析 | ◎「Politics:政治」 ◎「Economy:経済」 ◎「Society:社会」 ◎「Technology:技術」 |

・自社を取り巻くマクロ環境を把握する ・市場の変化にスムーズに対応できるようになる |

・営業戦略策定時 |

| 4P分析 | ◎「Product:製品」 ◎「Price:価格」 ◎「Place:流通」 ◎「Promotion:プロモーション」 |

・具体的な販売戦略を立てられる ・ターゲット市場の特性や競合の状況を把握できる |

・営業戦略策定時 |

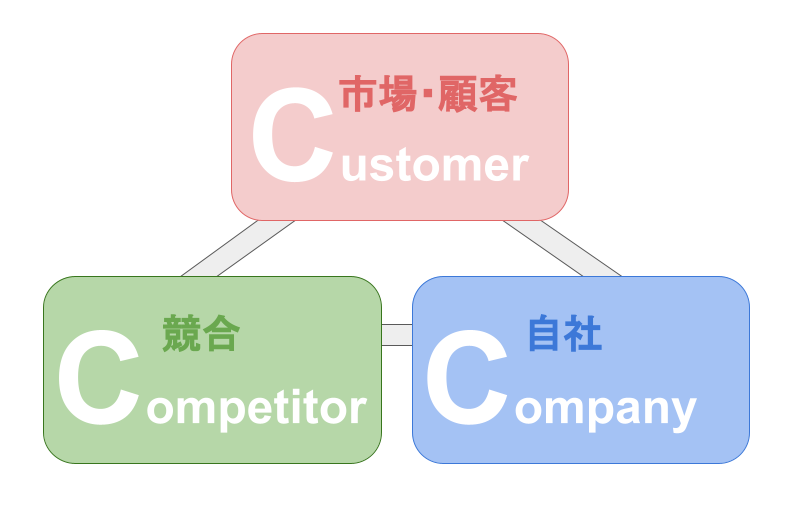

①3C分析

3C分析は、「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの視点から自社の現状や戦略を整理するためのフレームワークです。

マーケティングの基本として広く活用されており、商談の準備やアイスブレイクとしても役立ちます。

商談において3C分析を活用することで、顧客の状況を深く理解し、競合との差別化を明確にしながら、自社の商品やサービスの価値を効果的に伝えることが可能です。

3C分析のやり方と商談での使い方

3C分析を単なる市場環境の説明で終わらせるのではなく、商談の目的に合わせた提案や交渉の基盤として活用しましょう。以下に、複合機の営業を例にして、具体的な分析方法を示します。

【Customer(市場・顧客)】

顧客に関連する情報を収集・整理します。具体的には、以下のポイントを押さえるとよいでしょう。

- マクロ的な情報: 石油価格や為替の動向など、広範囲の市場環境

- ミクロ的な情報: 業界トレンドや個別企業のニーズ、BtoBなら業界名や企業名

- 複合機の市場規模や出荷台数の傾向

- ペーパーレスを進める企業とそうでない企業の比較

これらを基に、顧客のニーズや課題を明確化し、商談での提案に活かします。

【Competitor(競合)】

競合他社の動向を把握することで、自社の優位性を強調できます。以下のポイントを確認しましょう。

- 競合企業の商品特性や価格設定

- 新サービスのリリース予定やプロモーション活動

例:「A社が提供する複合機は○○機能が特徴ですが、弊社の製品はさらに○○が可能です」といった形で、競合との差別化を伝える材料にします。

【Company(自社)】

自社の強みや特徴を分析し、顧客にどのような価値を提供できるかを明確にします。

- 自社製品と競合製品の差別化ポイント

- 顧客サポート体制や独自のサービスレベル

例:「弊社では、導入後のサポート体制を強化し、トラブル時の迅速な対応を保証しています」など、具体的なメリットを伝える準備をします。

関連記事:【鉄板・タブーネタ】営業・商談でのアイスブレイク方法とは?

②SWOT分析

SWOT分析とは、内部環境(自社がコントロール可能なもの)と外部環境(自社がコントロール不可能なもの)、プラス要因とマイナス要因の軸から自社の環境課題の解決を導く戦略のことです。

SWOT分析は、以下の要素から構成されています。

【内部環境】

- Strength:強み…企業の目標実現を促進させる内部の特徴

- Weakness:弱み…企業の目標実現を抑制させてしまう内部の特徴

【外部環境】

- Opportunity:機会…競合他社による脅威

- Threat:脅威…目標実現の障壁になる外部の特徴

3C分析でマクロな環境情報の収集を行い、SWOT分析で情報を解釈し、自社にはどのような戦略が適切なのか策定する、のように3C分析とSWOT分析を組み合わせるとより効果的です。

商談準備というよりは初回商談後の提案に使うケースも多いでしょう。

SWOT分析については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

関連記事:SWOT分析とは?事例や分析手法をわかりやすく解説

SWOT分析のやり方

それでは具体的にSWOT分析のやり方を見ていきましょう。

SWOT分析ではまず、外部環境である「Opportunity:機会」と「Threat:脅威」を洗い出して分析を行います。

外部環境の分析を先に行うのは、内部環境は外部環境の影響を大きく受けるためです。先に外部環境の分析を行うことで、より的確な分析を行うことができます。

外部環境とは、具体的には以下のものを指します。

- 競合の状況

- 市場規模、市場の成長性

- 政治、法律の状況

- 景気や経済の状況

外部環境の分析を一通り終えたら、内部環境である「Strength:強み」と「Weakness:弱み」を分析します。

内部環境は、外部環境と比較すると、主観的な分析になりがちですので気を付けましょう。数値や実際のデータを用いることができれば、客観性の高い分析を行うことができます。

内部環境としては以下のものが挙げられます。

- サービス・商品の価格や品質

- 認知度(ブランド力)

- 技術力

- 自社や販売店舗の立地

以上の情報を整理し、競合他社との比較を行うことで自社の「Strength:強み」と「Weakness:弱み」を割り出すことができるようになるでしょう。

▶▶【営業のSWOT分析に役立つ】自社の強み・弱みを可視化&レポート化できるツールとは?

③BANT情報

BANT情報は、営業活動において案件の受注確度を予測し、適切な戦略を立てるためのフレームワークです。 BANTは以下の4つの要素の頭文字を取ったものです:

- Budget(予算): 顧客が予算を確保しているか。

- Authority(決裁権): 商談相手が決裁権を持っているか。

- Needs(必要性): 顧客が商品やサービスを必要としているか。

- Timeframe(導入時期): 導入時期が具体的に決まっているか。

これらの要素を事前に確認することで、商談の進行や受注確度を的確に把握できるようになります。

BANT情報に関するより詳しい記事はこちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:BANT条件とは?法人営業が知っておきたいヒアリング手法

BANT情報の活用例

BANTを用いることで、営業活動を効率的かつ効果的に進めることが可能です。以下に、それぞれの要素について具体例を挙げて説明します。

- Budget(予算):顧客が予算を確保しているかを確認します。

- 例: 「来期の予算計画に含まれているか」「現在、予算が検討中であるか」など。

- Authority(決裁権):商談相手が決裁権を持つ人物であるかを確認します。

- 例: 「決裁権者が他にいる場合、その人物と直接話す必要がある」など。

- Needs(必要性):商品やサービスに対するニーズを確認し、どのように課題解決に貢献できるかを明確にします。

- 例: 「プロジェクトがすでに進行中か」「顧客が抱える課題に自社サービスが適しているか」など。

- Timeframe(導入時期):商品やサービスの導入スケジュールを確認します。

- 例: 「今期中の導入を希望しているか」「具体的な導入期限が設定されているか」など。

BANT情報を活用すれば、営業活動の効率化と受注予測の精度向上が期待できます。さらに、SFA(営業支援システム)を組み合わせて管理すると、より効果的な営業戦略を実現できます。

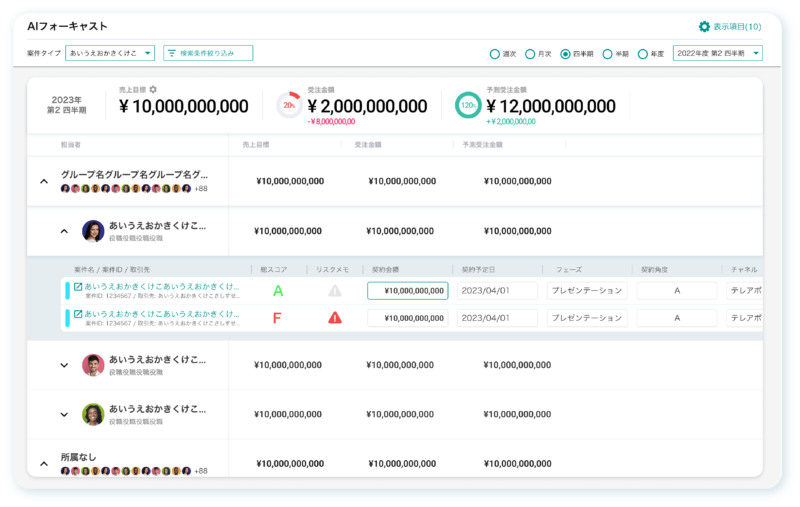

例えば弊社のSFA、Mazrica Sales(マツリカセールス)はAI機能を搭載しています。

Mazrica AIの機能の1つ、AIフォーキャストが受注可能性を予測してくれるもので、弊社での計算の結果、92%の正確性を持つとされています。

▶︎▶︎【勘や経験に頼る営業から脱却】Mazrica Salesのサービス紹介資料はこちら

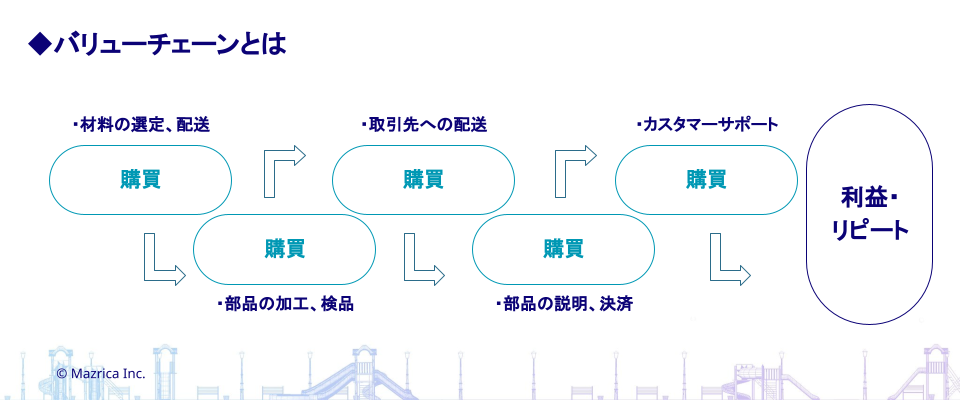

④バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、商材が顧客の手に届くまでの一連の流れを分解し、各プロセスでどのように価値が生み出されるかを分析するフレームワークです。この分析を通じて、自社の強みや競合との差別化ポイントを明確にできます。

例えば、小売業の場合、商品の仕入れ、店舗運営、集客、販売、アフターサービスといったプロセスに分け、それぞれの工程で自社の強みを整理します。

- 「自社の集客力はInstagramが他社より強い」

- 「販売プロセスはWeb対応が優れている」など。

こうした強みを見つけることで、他社との差別化ポイントを明確にし、顧客にとっての価値を最大化できます。

バリューチェーン分析の具体例

バリューチェーン分析の実例として、日用品大手メーカーである花王株式会社を取り上げます。

花王は、素材開発から販売までを一貫して自社で行う「自前主義」を貫いており、これが同社の競合優位性を支えています。

- 素材開発: 消費者ニーズを迅速に商品開発に反映できる体制。

- 生産・販売: 外部委託や代理店を使わず、自社で一貫して行うことで高品質な製品を提供。

例えば、他の日用品メーカーが生産や販売を外部に委託する中、花王は社内で全ての工程を管理しているため、柔軟かつ迅速な対応が可能です。この体制が、同社が大きな成長を遂げた要因の一つとされています。

▶▶【バリューチェーン分析を効率化】自社の強みを自動で可視化・分析できるツールとは?

⑤PEST分析

PEST分析は、自社を取り巻くマクロ環境を把握するためのフレームワークです。市場の外部環境を「Politics(政治)」「Economy(経済)」「Society(社会)」

「Technology(技術)」の4つの観点から整理することで、市場の変化にスムーズに対応するための準備ができます。

営業準備にPEST分析を取り入れることで、顧客が直面する外部要因を把握し、より説得力のある提案が可能になります。

PEST分析の4つの要素

- Politics(政治):政府の政策変更、規制、税制の変更、貿易政策などが含まれます。

- 例: 新しい環境規制が顧客の製造コストに影響を与える場合、それに対応した製品やサービスの提案が可能です。

- Economy(経済):経済成長率、インフレ率、為替レート、金利、失業率などを調査し、経済動向を分析します。

- 例: 為替レートの変動が輸出企業の利益に影響する場合、価格設定やコスト削減の提案を準備します。

- Society(社会):人口動態、ライフスタイルの変化、教育水準、文化的傾向を調査します。

- 例: 高齢化社会の進展に伴い、シニア向け製品やサービスが増加するニーズを提案に反映させます。

- Technology(技術):技術革新、新技術の普及、研究開発の動向を分析します。

- 例: AI技術の普及に伴い、効率化を図るソリューションの提案を検討します。

PEST分析を営業に活かすポイント

PEST分析はマクロな視点で環境を把握するための強力なツールですが、細かな予測や具体的な対策には不向きです。

そのため、SWOT分析や3C分析など他のフレームワークと組み合わせて活用することをお勧めします。

例えば、PEST分析で得た情報を基に顧客の課題を整理し、SWOT分析で自社の提案に結びつけるといった活用が可能です。

⑥4P分析

4P分析は、製品やサービスの販売戦略を立てる際に役立つ基本的なフレームワークです。マーケティングで広く活用されていますが、営業準備においても効果的に活用することができます。

このフレームワークは、以下の4つの要素で構成されています:

- Product(製品): 提供する製品やサービスの特徴や価値。

- Price(価格): 製品やサービスの価格戦略。

- Place(流通): 製品が顧客に届くまでの流通チャネル。

- Promotion(プロモーション): 顧客への製品認知を広めるための施策。

営業準備に4P分析を活用することで、ターゲット市場への効果的なアプローチを実現し、顧客に対する提供価値を最大化できます。

4P分析の活用方法と営業準備での具体例

- Product(製品):

- 例: 自社製品が競合製品より優れている点(品質、機能、カスタマーサポートなど)を整理しておく。

- 営業トーク: 「弊社の製品は他社製品と比較してメンテナンスコストが30%削減できます。」

- Price(価格):

- 例: 顧客に提示する価格プランを柔軟に用意しておく。割引や導入キャンペーンなどの施策を検討する。

- 営業トーク: 「現在、初回導入の特別価格でご提供できます。」

- Place(流通):

- 例: オンライン販売、代理店経由、直販など、ターゲット顧客に最適なチャネルを設定する。

- 営業トーク: 「オンライン注文に対応しており、最短で翌日納品が可能です。」

- Promotion(プロモーション):

- 例: 顧客に配布する資料やプレゼンテーション資料をプロモーション戦略に基づいて作成する。

- 営業トーク: 「これまでの導入事例をこちらの資料にまとめていますので、ぜひご覧ください。」

こちらの資料では、営業の情報収集やデータ分析を自動化し、営業・商談の準備にかかる時間を大幅カットできるツールの概要や導入プロセスをご紹介しています。

終わりに|営業フレームワークを実践して営業準備を万全にしよう

フレームワークをいくつかご紹介しましたが、共通しているのは「考え方を整理すること」です。

慣れてくれば独自のフレームワークで商談を有利に進められるロジカルシンキングが出来るようになります。

また、トップセールスと呼ばれる人達の多くは自分に合ったフレームワークで考え方を整理して商談に臨んでいるはずです。

今回紹介したフレームワークで考え方を整理する癖を付けて、自分ができそうなことから商談準備に活かしてみましょう。

下記の資料でまとめている、成果を上げている営業パーソンが必ず実践している4つの法則を、是非参考にしてみて下さい。

トップセールス〜4つの法則〜

営業の永遠の課題、それは”人”です。企業活動の中で、営業ほど”人”が成果に影響するものはないと言っても過言ではないでしょう。では優秀な営業パーソンはどのように行動して成果を上げているのでしょうか? 本資料では様々な営業組織を見てきた弊社が見つけだした、トップ営業パーソンが必ず実践している4つの法則を紹介します。

資料をダウンロードする