CRM導入を検討する際に、「どのような企業が導入しているのか」「導入の効果はあるのか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

CRMは小売、金融、製造など様々な業界で導入されており、顧客管理や営業プロセスの効率化を主な目的としています。

この記事では、CRM導入によって成功した企業の事例を紹介します。

各企業の導入前の課題や導入目的、施策の効果について詳しく解説しているので、CRM導入を検討する際の参考にしてください。

この記事でわかること

-

CRM導入で解決できる課題と得られる効果

-

業界別CRM導入成功事例(営業・製造・BtoBサービスなど)

-

導入を失敗させないための運用ポイント

-

自社に合ったCRM導入のステップとチェックリスト

この記事の内容

CRMとは

CRMとは「Customer Relationship Management」の略称で、「顧客管理を行うためのシステム」です。

ビジネスにおいて最も貴重なデータである顧客のデータは、営業担当者のメールボックスや、チーム内での共有に活用されているExcelなど、様々な場所に点在しています。会社が成長するにつれて、これらのデータを1つの場所に集約する必要が出てきます。

CRMを導入することで、顧客データを一元管理し、業務を効率化・最適化できる上、蓄積されたデータを分析することで、次なる一手を生み出すための示唆を得ることができます。

詳しくは以下の記事をご覧ください

関連記事:CRMとは?意味や機能・おすすめの顧客管理ツールをわかりやすく解説

CRM導入とは?目的と期待される効果

CRM(Customer Relationship Management)は、「顧客との関係を管理・最適化する仕組み」のことを指します。

営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど、顧客接点を持つすべての部署で、顧客情報を一元化・共有し、関係を深めるためのツールです。

CRM導入の主な目的

-

顧客情報を部門横断で共有し、属人化を防ぐ

-

商談履歴・問い合わせ履歴を一元管理し、顧客対応の質を向上

-

データに基づく営業活動・マーケティング施策の精度を高める

-

顧客ロイヤルティ向上やLTV最大化を実現する

CRM導入で得られる効果の一例

-

営業担当者の生産性向上

-

顧客対応スピードの短縮

-

既存顧客の再購入率が上昇

-

売上・受注率の可視化により、マネジメント改善

CRM導入は単なるツール導入ではなく、「顧客中心の経営体制」を実現するための変革プロジェクトとも言えます。

事例1:スペラネクサス株式会社

事業内容:製造業・商社

国内外のメーカーから仕入れた医薬品の原料を製薬会社に提供する「商社機能」と、原薬や化成品の自社製造・販売、お客様の合成開発の支援などを手がける「メーカー機能」を持っている。

課題:「情報のブラックボックス化」と「顧客情報の曖昧な管理」

同社の売上実績のほとんどは既存案件で構成されており、今後の事業成長を考えると、既存案件からの売上だけではなく、上積みとして新規案件を獲得する営業が重要な状況でした。

しかし、一人当たり顧客数を40~50社と抱える中、既存品のトラブル対応、納期の確認、価格の交渉など、それら全てを営業が管理しており、なかなか新規の営業に時間を割くことができていませんでした。

業務報告書を書くシステムが機能しておらず、辞めた社員が以前からどんな提案をしていたかもわからない状況で、個人の経験則・勘・日頃のコミュニケーションに頼った営業活動を行なっていることも課題でした。

導入効果:営業活動の可視化/顧客管理の正確化

SFA/CRM導入によって情報のブラックボックス化が解消され、各案件の担当者や進捗が一目で分かるようになったことで、“ここはどうなっているのか” “どうしてここで止まってしまっているの?”と、コミュニケーションが活発に行われるように組織が変化して行きました。

また顧客情報については、既存の名刺管理サービスにすべての名刺情報を蓄積しつつ、SFA/CRM上で情報を最新化して管理することに変更しました。

現在の担当者様の情報のみが見られ、さらにコメント機能で営業情報を紐付けることもできるため、迷いなくお客様にアプローチできるようになった点がよかったと思っています。

関連記事:現場の業務に寄り添う圧倒的な使いやすさで、営業・顧客情報の集約が実現。効率的な営業活動が可能に

事例2:株式会社ディーエムエス

事業内容:広告・マーケティング

ダイレクトメールを活用した “ダイレクト・コミュニケーション” を主軸として、1961年に事業をスタートした株式会社ディーエムエス。

その後、セールスプロモーション、コールセンター、物流、イベントと事業領域を拡大し、クライアント企業と生活者の関係構築を多角的にサポートしています。

課題:「営業活動の属人化」と「情報の不可視化 」

当初の運用では、お客様のご依頼に合わせて要件を定義した後、見積りを作成したタイミングで初めて営業活動情報がデータとして登録される形になっていました。

“お客様からどのようなご依頼をいただき、どのようなご提案を行ったか” などの情報はすべて営業担当者の頭の中にあり、案件化前の動きが全く見えない状態でした。

「部門ごとの会議で報告は行われるものの、その頻度は週に一度、もしくは月に一度ですから、十分な情報共有ができていたとは言えません。

結果として、上長が各担当者の動きや困りごとをタイムリーに把握してフォローすることができず、お客様をサポートするチャンスを逃してしまうという事態も生じていました。

また、こうした営業活動の属人化と情報の不可視化は、各担当者の知見や経験を共有知識にすることの妨げにもなってしまいます。

営業活動の進め方が型化されず対応に差が生じたり、他の営業部に類似案件があってもヒントを得ることができなかったりと、活動の質や効率という観点でも課題を感じていました。

導入効果:営業活動の可視化/コミュニケーション活性化

SFA/CRM導入1〜2ヶ月後と今とでは、見られる内容、得られる情報が大きく変わりました。

まだ運用を始めて8ヶ月ではありますが、今後活用が定着して機能するようになれば、確実に営業活動での成果に繋げられるだろうという手応えを感じています。

また営業活動が見える化されてきたことで、部署間で活動状況や提案資料を参考にし合うコミュニケーションが生まれるなど、当初抱えていた課題にしっかりとアプローチできている実感もあります。

関連記事:Mazrica Salesの活用で営業の“行動”と“成果”の見える化が実現!科学された再現性の高い営業活動を目指す

事例3:オフィスナビ株式会社

事業内容:建設・不動産

2002年の創業以来オフィスコンサルティング事業を手がける、オフィスナビ株式会社。「オフィスと人をより良くつなぐ」を理念として掲げ、仲介はもちろん、内装のデザインから移転後のアフターフォローまで一貫して伴走し、お客様とビルオーナー様を支えています。

業界に先駆けて自社構築したオフィス検索サイト『オフィスナビ®』には、2023年4月時点で日本全国約10万件以上もの物件情報を掲載(非公開物件含む)しています。

この情報の豊富さと鮮度・精度の高さを最大の強みとし、オフィスの移転や新規開設を望む数多くの企業に選ばれています。

課題:「営業工数の増加」と「営業活動のブラックボックス化」

当時利用していた案件管理アプリは、アクセスに手間がかかる・案件の一覧性に欠ける・担当者間での画面共有や同時編集ができない、などの点で営業担当者にとって非常に使いづらいものでした。

そのため、このアプリは初期情報と成約情報を登録するためにしか使われず、ご成約に至るまでの各営業フェーズにおける情報の共有・編集はGoogleスプレッドシートで、データの分析はExcelで行われるようになっていました。

このように利用するツールが多層化した状態では、ツール間での手作業による情報の参照・転記が繰り返し求められ、進捗管理や会議資料の準備、データ集計に多くの工数がかかり営業担当者の負担になっていました。

またスプレッドシート上の情報は都度編集され、失注すれば削除されるため、“誰がどのようなお客様に、どのように対応してきたか” が蓄積されず、不明な状態に。

チーム営業の体制を強化するためにも、エリア間での効果的な連携のためにも、このような営業活動がブラックボックス化した状況を改善しコミュニケーションを促す必要性を感じていました。

導入効果:営業組織の根本的な変革

SFA/CRM導入1年後に実施したアンケートでは、「導入によって自身や周囲の行動が変化したか」という問いに対し、70〜80%の社員が “自分も、仲間も変わった” と回答しました。

案件の現状や自分の努力が見える化されたことで、次の行動を起こしやすく、また行動するモチベーションも高まったのでしょう。

組織体制が大きく変化し縮小した時期でも前年以上の売上を維持できるなど、実際に定量的な成果も見えており、営業活動の生産性が高まったことを実感しています。

またSFA/CRM上の情報をもとに、ベテランメンバーから若手メンバーへ、各案件や営業フェーズにおける判断や行動についてのフィードバックも行われるようになりました。

過去の活動にまつわる情報も編集・削除されず残るようになったことで、課題だった営業活動のブラックボックス化が解消され、育成にもよい影響が生まれています。

関連記事:既存SFA/CRM・MAツールからのリプレイスで、8割の営業担当が営業活動の変化を実感。マーケティング施策の精度向上も同軸で実現!

事例4:カゴメ株式会社

事業内容:製造業(食品)

「自然を、おいしく、楽しく。」をブランドステートメントとして掲げ、食品や飲料、調味料などの製造・販売を手がける、カゴメ株式会社。

農業から生産・加工・販売まで一貫したバリューチェーンを持つことを強みとする同社は、1899年の創業以来120年以上にわたって日本の食のあり方を提案し続けてきました。

現在は「トマトの会社から、野菜の会社に」をビジョンとし、現代における “野菜不足” という課題の解決に向けた取り組みを加速させることで、人々の健康に貢献しています。

課題:「プロセス管理が困難」と「入力負荷の高さ」

見えないプロセス部分は個人的にエクセル管理をしているメンバーもいて、それ自体は主体性が生まれる良さがあると思う一方で、組織としては属人化していることや、基準・目線が合っていないことが問題だと感じていました。

「日報では商談や提案の結果の報告が主であり、”なぜうまくいったか、うまくいかなかったか”そのプロセスの深堀りは難しく、正しく評価・分析するのは難しいと考えます。

データの不足によって “売上変化が外部環境に起因するものなのか・営業活動に改善点があるのか” を深掘りして分析することができませんでした。

そして、このようにせっかく入力した情報が適切に活用されていない状況が、営業メンバーたちに “何のためにデータを入力しているんだろう” と感じさせてしまうという、悪循環に陥っていました。

導入効果:売上実績と活動量の相関の可視化

SFA/CRMを導入したことで、“商談状況にまつわる過不足のないデータ” と “売上目標の達成・未達” を簡単に比較できるようになり、売上実績と活動量の相関の可視化という課題の解決に繋がりました。

また以前はツール上のデータをExcelに出力して加工しており、各支店や部署で独自のレポートが生まれていましたが、SFA/CRMのレポート機能を活用することで 、全国で同じKPIを同じビジュアルで” 確認できようになりました。

これによって、より効率的により有効な指標が確認でき、公平な評価ができる点も大きな成果だと捉えています

関連記事:導入の目的は、売上と営業活動の相関を可視化すること。活動の正しい評価・分析が、質の高い意思決定と営業力向上に繋がる

事例5:ファンケル株式会社

事業内容:製造業

株式会社ファンケルは、創業者である池森賢二氏が掲げる「不の解消」という創業理念を具現化した商品を開発・提供しています。

化粧品事業からスタートし、今ではサプリメントや発芽米、青汁といった健康食品、肌着や雑貨などさまざまな領域の商品を展開しています。

課題:「ナレッジ共有が不十分」

紙での管理、ExcelやWordファイルでの管理が多く、営業メンバーはそれぞれ個人で営業資料を作成するため、同じ商品であっても、人によって営業資料が異なる状況でした。

名刺の管理も属人的なので、誰が誰と接点があるのかが見えないません。

個々人は頑張って成果を出しているのに、それが共有されていない状況でした。

元々は通販チャネルや店舗チャネルの部署で利用しているシステムを利用していましたが、toC向けのシステムなので、toB向けの本部署とは根本的な部分の違いがありました。

導入効果:営業活動の見直し

SFA/CRMを入れたらすべての課題が解決するわけではありません。

しかし、その課題を解決するための糸口にはなるはずです。営業メンバーがSFA/CRMをきっかけにして自分たちの営業活動を見直し、課題解決のために動き出そうと代わりはじめました。

どのような営業資料を使い、どのように商談を展開して、バイヤーがどのような反応をしたのか。こういった成功事例を蓄積していき、横展開して全体の営業レベルの底上げにも繋がりました。

関連記事:情報とナレッジの共有で「現状打破」し、Mazrica (旧Senses)とともに未来にむかう営業組織へ

CRM導入に関するよくある質問(FAQ)

Q1. CRM導入にはどれくらいの期間がかかりますか?

→ 中小企業では2〜3ヶ月で稼働可能ですが、大企業や複数部門導入では6ヶ月以上かかる場合もあります。

Q2. 小規模企業でもCRM導入は有効ですか?

→ はい。少人数組織こそ、情報共有・属人化防止の効果が大きいです。

Q3. CRM導入コストはどのくらいかかりますか?

→ クラウド型CRMなら月額数千円〜、初期費用を抑えて導入可能。機能・人数によって変動します。

CRMの導入時の注意点

CRM導入が失敗に終わる典型例としては、「データが蓄積されない」もしくは「データを活用できない」の2パターンがあります。

それぞれについて詳しくみていきましょう。

失敗パターン1:データが蓄積されない

CRM導入が上手くいかない原因の多くがこちらに分類されるでしょう。

データが蓄積されない失敗は、顧客情報や営業プロセスを可視化したいマネージャーが、可視化に伴う現場の入力負担を考慮に入れていないことにより発生します。

現場に出ている営業は、多くの情報を手帳やカレンダー、メモ帳などで独自に管理をしています。

そのため、CRMに情報を入力してもらうという行為は二度手間となってしまいます。

営業を可視化するということは、一つの案件が成約に至るまでにある多くのステップを営業パーソンに手動で入力してもらうことが必要です。

IT企業Aに商材Bを売り込む案件について考えてみると、可視化のためには企業情報などの基本的な情報に加えて、それぞれの営業の活動実施結果、次回活動予定日、営業フェーズ進捗を記入しなければいけません。

実施結果の内容を詳細に記入してもらいたければ、その分だけ営業個人の入力負担は増えていきます。

対策を講じずに、入力を一方的に求めると、CRMを導入したものの入力がなされず、データが蓄積されないという事態につながっていくおそれがあります。

それでは、どうすれば入力者の負担を減らすことができるのでしょうか。

解決策としては、導入時にCRMの機能に着目することが大切です。

具体的には、CRMがグループウェアと連携できるか、モバイルアプリがあるか、操作性はよいかという3点が肝心です。

その中でも、グループウェアとの連携が果たす役割は大きいと言えるでしょう。

例えば、グループウェアとの連携によって、お礼メールを送信すると、どの顧客の誰に対してどのような内容のメールをいつ送ったのかがCRM上に自動的に蓄積されていきます。

これにより、連携がなかった場合に発生する「送信メールをコピーする」「CRMを立ち上げる」「送信メールの内容をCRMに記録する」「メール送信アクションを完了にする」といった工数を省くことができます。

また、カレンダーと連携し、カレンダーに登録した予定をCRM側にも自動で反映されます。

これらの連携は、同じデータを二つの場所に入力する手間を省いてくれるため、CRMへの情報蓄積のハードルを大きく下げてくれます。

CRMのモバイルアプリは出先からの情報入力を可能にするため、情報入力の即時性があがり入力内容の質が担保されやすくなります。

また、入力の先延ばしによる情報の入力漏れを防止してくれます。

出先で営業情報を登録できることは時間の有効活用にもつながり、入力しやすい環境づくりに貢献すると言えるでしょう。

失敗パターン2:データを活用できない

顧客データが十分に入力されると、そのデータを活用していくことができます。

多くの企業はこれを目的にしてデータ蓄積を行なっていますが、活用に至っている企業はわずかです。

原因としては、そもそもデータ蓄積ができていないという場合と、分析レポートの操作性がよくないという場合があります。

データ蓄積ができていない

データが蓄積されていなければ正確な分析をすることはできません。

入力を促す方法についてはパターン1で見た通りですが、データが不足している場合にはどのような場面で問題が生じるのでしょうか。

例えば、営業Tの営業活動を振り返ろうとした場合、データ入力が不正確だと、問題点の特定があいまいになるという状況が生まれます。

営業Tがメール送信のアクション登録を怠っていた場合、マネージャーはメール送信数が足りない、つまり顧客との関係構築が営業Tのボトルネックとなっていると判断し、メールをもっと送信するようアドバイスするでしょう。

しかし、本当のボトルネックは提案資料の質であったり、ヒアリング内容であるかもしれません。正確な分析は営業Tに実施結果を過不足なく入力してもらうことからしか始まりません。

また、マネージャーは営業Tの営業プロセスを他の営業の平均値と比較して判断しますが、入力が徹底されていない場合には、その平均値も実態を反映していないものとなってしまいます

例えば、マネージャーが営業Tの顧客訪問数40という数字に対して、平均は25件なので、むやみに訪問するのではなく絞って訪問の質をあげようとアドバイスしたとします。

しかし、この平均は営業が入力を怠ったために低く値が出てしまっているに過ぎない可能性があります。

営業側から考えると、訪問先を少なく見せることで、同じ売上でも成約率を高く見せたり、面倒な入力から逃れることが出来ます。

分析レポートの操作性がよくない

次に分析レポートの質についてです。

一般に分析レポートに問題がある場合、①レポートを抽出するまでの工数が多いというケースと、②分析レポートで何が出来るか曖昧で使われないというケースが考えられます。

①工数が多いケースは、CRMやSFAを専門に扱っているわけではない企業の製品を導入する場合に注意が必要です。

グループウェアのいち機能として顧客管理があるといった製品はこれにあたり、顧客データの管理に主眼を置いているため、データを用いて分析を行うことには向いていません。

そのため、顧客データを分析するためには自分で分析の切り口を考えたり、必要な情報を加工したりと製品をカスタマイズする必要があります。

しかし、それでは分析のための準備に多くの時間を取られることになってしまいます。

②分析レポートで何が出来るか曖昧なケースは、機能が多岐にわたるCRM/SFAを導入する時に注意が必要です。

CRMで重要なのは何でもできることではなく、何ができるか明確になっているということです。

一見何でもできる方がどんな状況にも対応できそうですが、実際に使ってみると、分析したい情報とその切り口はそこまで多くありません。

高機能で多角的な分析ができるが操作性の低いツールよりも、一週間に一回したい分析を少ない工数で見られるツールの方が現場にもたらすメリットは大きくなります。

また、分析レポートの種類が絞られていることで、管理すべきデータが明確になります。

管理すべきデータが明確になれば、現場も入力すべき内容と詳細さがわかり入力への心理的負担が軽減します。

マネージャーも入力されているか気にかけるポイントが絞られるので入力指導や管理が楽になります。

営業が分析すべきレポートは多くなく、よく使われる分析の上位20%には以下のものがあげられます。

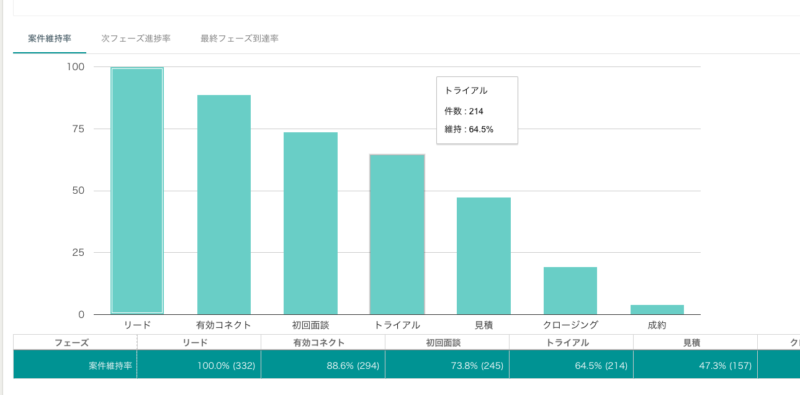

〇案件のフェーズ進捗に関するレポート

▶目的:初回面談/見積/クロージングなどの各営業フェーズにおいてどこがボトルネックになっているかを特定すること

▶例:クロージングまでは順調だが受注に至らないケースが多くみられる。競合Aとのコンペに敗れている案件が散見される。

→最終プレゼンの資料で競合Aとの差別化ポイントが明確になっているかチェックする、成約に至りやすい経路と至りにくい流入経路の特定する、競合の当て馬にされているならば案件の取り方を見直すといった対策が考えられます。

▶必要なデータ:案件のフェーズ情報

〇流入経路毎の案件進捗に関するレポート

▶目的:流入経路ごとの案件進捗状況を確認することで、優良チャネルを分析したり、不良チャネルがどのフェーズでつまずいているか明確にすること

▶例:展示会で獲得したリードはヒアリングから先に進まないことから、導入時期に対する意識が一致していないことが考えられます。そのため、獲得時の段階で課題感を慎重に見極める、時期尚早と判断された案件はナーチャリングに回し無駄な訪問を減らす、ヒアリングで顧客と課題感を共有するため同業企業の導入事例の話をしてみるなどの対策が考えられます。

▶必要なデータ:案件の流入経路

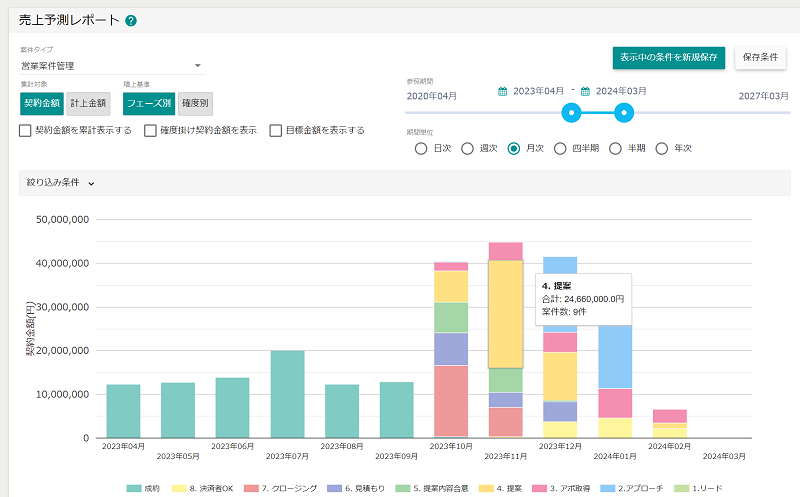

〇来期の売上予測に関するレポート

▶目的:現在のフェーズごとの残存している案件が来期どれほどの売上につながるか予想する

▶例:現在ヒアリングフェーズにある案件が前期と比べて数は多いが、受注単価が2割低いので、現在と同じ受注率では売り上げが下がってしまう

→新規案件の獲得を急ぐ、成約率をあげるよう心掛ける

▶必要なデータ:各案件の受注見込み額と確度、進捗状況

CRMを導入する際には日常使いしていきたい分析の切り口を明確にすることその正確性を担保するデータの入力を徹底してもらうことが重要になってきます。

自分の入力したデータがどんな分析に必要なのかということが明確になっていると現場の理解を得やすくなってきます。

データの蓄積だけでなく活用までを成功させたい企業に

データの蓄積だけでなく活用までを成功させたい企業におすすめのCRM/SFAツールをご紹介します。

Mazrica Sales|現場の営業生産性を向上させる次世代営業支援ツール

【特徴】

・Gsuite、Office365などのメール、カレンダー連携により入力負荷の軽減

・直感的に営業の状況を把握できる管理画面

・営業のボトルネックを分析できるレポートなど、データの蓄積から営業の分析・改善までをカバー

【モバイルアプリ】

・あり

【こんな企業にオススメ】

・データを溜めてそれを活用する文化を醸成したい企業

・案件管理、進捗管理を手軽に行いたい企業

・営業の入力負荷を下げ、営業効率を上げたい企業

Mazrica Sales活用メリットのご紹介 〜現場活用の14シーンを徹底解説!〜

営業支援ツール「Mazrica Sales」の活用メリットを紹介します。Mazrica Salesの現場活用での具体的な活用14シーンを徹底解説!

資料をダウンロードする