仕事中に突然アポなしの営業、自慢話ばかりの営業トーク、いつまでたっても送ってくれない見積書、など「営業がうざい」と思ったことはありませんか。

今回、嫌われる営業のスタイルや事例を紹介します。心当たりがある方は是非参考にして下さい。

▶︎▶︎うざい営業から脱するための営業ツールDealPodsとは

この記事の内容

アポ無し飛び込み営業の被害

社会人であれば多くの方が飛び込み営業を受けた経験があるのではないでしょうか。

突然会社を訪ねてこられ「ご挨拶だけでもよいからさせて下さい」「新商品の資料だけでも置かせてもらいたい」と約束もなく突然と営業から連絡があります。

同じ営業職であれば苦労を理解しているので、話くらい聞いてあげてもよいかな?と思ってしまうかもしれません。

飛び込み営業とは実際にその企業へ訪問し、アポなしで営業の質よりも数で営業の機会を稼ぐ手法です。

従来のような足で稼げば売上が付いてくる時代であればアポなし営業も成果を挙げられたのかもしれませんが、インターネットが広まった現代において決して得策な営業手法とは言えません。

本当に自分で「欲しい」と思った商品やサービスであればgoogleで検索しますし、ハードウェアの機能比較を行いたいのであれば比較サイトで簡単に見積りを取る事もできます。

そうなりますと飛び込み営業のターゲットとなるのは高齢の経営者などインターネットが使えない層になってしまいます。

インターネットが苦手なので比較することなく、市場の価格より高い値段でサービスや商品を購入してしまうかもしれません。

また、新入社員が研修の過程として飛び込み営業をするケースもあるようです。

いずれにせよ、営業を受ける側からすると迷惑であることには変わりがありません。

営業する側とされる側のデメリット

営業される側も営業する側も飛び込み営業はデメリットが大きいです。

飛び込み営業される側であれば、そのシーンを想像するとわかりやすいと思います。

まず飛び込み営業をされると今やっている仕事を中断して対応をしなければなりません。

実際に話を聞かないとしても、断るために手間をとられます。

これは決して心地のよいものではありません。

また、数を重視しているため本当に自社にとって親身となって課題を解決するような提案をしてくれるとは思っている企業は少ないです。

本当に欲しい情報であれば自社で調べますし、他社との比較もしなければ購入にまではいかないでしょう。

飛び込み営業する側もデメリットが多くあります。同情に近い形で話を聞いてくれる企業もあるかもしれませんが、ほとんどの場合は嫌われます。営業の能力関係なく訪問を断られるため、営業する側にとってもモチベーションは下がります。

つまり飛び込み営業はする側もされる側もデメリットが多い営業手法なのです。

営業電話がうざい

「インターネットの値段が安くなります」

「web広告運用を代行します」

「ホームページを作成しませんか?」

「採用にお困りではないですか?」

会社を経営していたり、お店を構えていたりすると営業電話はよくかかってくるのではないでしょうか。

何故営業電話がかかってくるのでしょうか?本当に自分で欲しい商品やサービスはインターネットで検索して購入すればよいだけです。

つまり、オンラインで販売していても問い合わせがこないから電話で営業をかけてくる訳です。

自分で欲しいと思っていない商品やサービスの紹介の電話のために、業務を一時的にでも止める状況におかれるため「営業電話はうざい」と思ってしまいます。

電話営業する立場からすると、今日は100件架電しなかればならない、なんとかしてアポを〇件獲得しなければならない。

いらないのであれば「この商品は不要です」と強くアピールして断らなくてはいけません。

「今は責任者がいないから」「予算がないから」と相手に少しでも期待を持たせるような断り方ではいけません。

時間を改めて再度電話営業をしてきたり、さらに口調を強めたりして購入させようとするかもしれないのです。

関連記事:テレアポとは?押さえておきたいテレアポのコツ11選【チェックシート付】

営業のビジネスマナーがなっていない

マイナビ社の男女300人によるアンケートによると「営業の対応にイラッとした事があるかないか」との回答に20%の方が「はい(イラッとした)」と回答しています。

何故イラッとしたのか回答の内訳を見ていくと、「自分(女性)にだけため口で話をしてくる」「約束の時間にルーズ」「こちらの話を聞いてもらえず、自分の言いたい事だけを伝えてくる」「契約書や見積もりなどを催促しても送ってもらえない」などビジネスマナーに関するネガティブな回答がほとんどでした。

単に雑談に終始して「単に休憩しにうちの会社に来たのでは?」と疑いたくなる営業もいるようです。

営業が資料を送ってくれないから仕事が停止してしまったり、約束した納期通りに回答してくれなかったりすると業務ががスムーズにできなくなります。

お互い仕事のテンポがスムーズにいくように最低限のビジネスマナーは守って仕事をするべきです。

テンポがずれてしまうと悪いイメージを相手側に与えてしまうかもしれません。

営業がしつこい・いい加減

営業は相手との関係が一番重要です。嫌われてしまったら仕事に支障をきたします。

では嫌われる営業の特徴をいくつかご紹介します。

-

- 話を聞かない営業はトークが全てであり面白い話をしなければ、良い提案をしなければ、と思う人も多いようです。

しかし、共通して良い成績を収める営業は聞き上手です。中には話しベタで聞く事に徹し、良い成績を収める営業もいるようです。

相手側の課題を聞き出し、ニーズを掴んで提案する事がよい営業です。自分で売りたい商品やサービスを一方的に話していたら「この人はうちの課題を理解していない」と不満に思ってしまうでしょう。 - 約束した事を守らないたとえ小さな約束でも守るようにしましょう。あとで参考資料送りますね、とその時には話していても資料を送らない営業は信用が無くなります。会話中のちょっとした口約束かもしれませんが、お客さんからすると覚えているものです。このような小さな積み重ねが信用を少しずつ無くしていってしまいます。忘れてしまいそうであれば、会話の途中でもメモを取らせてもらうなど工夫をしましょう。

- 誘導尋問「現在お使いのサービスのままでよろしいのでしょうか?」

「老後のために資金の計画を見直しませんか?」

「A社の契約内容は不満なんですね?」このようにYesかNoで答えなければいけないような質問ばかりだと相手に警戒をさせてしまいます。「何かを買わされるのではないのか?」と思ってしまうと人間は良い気持ちにはなりません。買わせるのではなく、相手に満足して買ってもらうためにはある程度の選択肢を渡す事が必要です。

現状のサービスの内容をちゃんと聞いて、自社商品のメリットとデメリットを説明し顧客の課題を解決する提案型の質問が理想的です。

- 話を聞かない営業はトークが全てであり面白い話をしなければ、良い提案をしなければ、と思う人も多いようです。

営業トークがうざい

「これ誰にでも言っているんだろうな」というように営業時のトークで不自然さを感じた事はありませんか。

会社に所属していればある程度の営業マニュアルに従わなければいけませんが、不自然さを顧客に感じさせてしまっては「うざい」と思われても仕方ありません。

例えば「今すぐご購入頂けたら~」というようなケースの営業トークです。一昔前のセールスが多く使っていたような営業トークですが、使いふるされた話法です。

営業トークで必要なことは特別扱いしたり、商品の品切れ感を与えたりして無理に購入させることではありません。

顧客のニーズを正しくつかみ、本当に欲しいと思っている商品やサービスを購入してもらうことです。

そのためには先述した「聞く力」が一番重要であり、うざいと思われない近道です。

うざい営業から脱するためのDSRツール

デジタルセールスルーム(DSR)とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースのことです。

デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。これを活用することでクロージングを早めることができます。

DealPods(ディールポッズ)

DealPods(ディールポッズ)は営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

例えばバイヤートラッキング機能(エンゲージメントレポート)を活用することで、お客さま内での購買関与者の誰が、いつ、どのコンテンツに、どれくらいアクセスしていて、どんな興味と懸念点があるのかをレポーティングすることができます。

高頻度の「ご検討状況いかがですか?」を減らすことができうざい営業電話や営業トークから脱することができます。

結果として上申後の棄却や最終稟議での逆転失注、コンペ負けリスクを事前排除ができるようになります。

更にコンテンツ一元集約(Deal Room)機能を活用することで、これまでEメールのスレッド内に埋もれていた提供資料や議事録を一元集約できます。

さらに同じ場所でチャットができるので、ストック(蓄積)される情報とフロー(流れる)情報が統合され、短期でも中長期でもお客さまの興味関心を得続けることで単純接触効果を最大化できます。

営業AIエージェントツールで個別最適な営業を

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

DealAgent

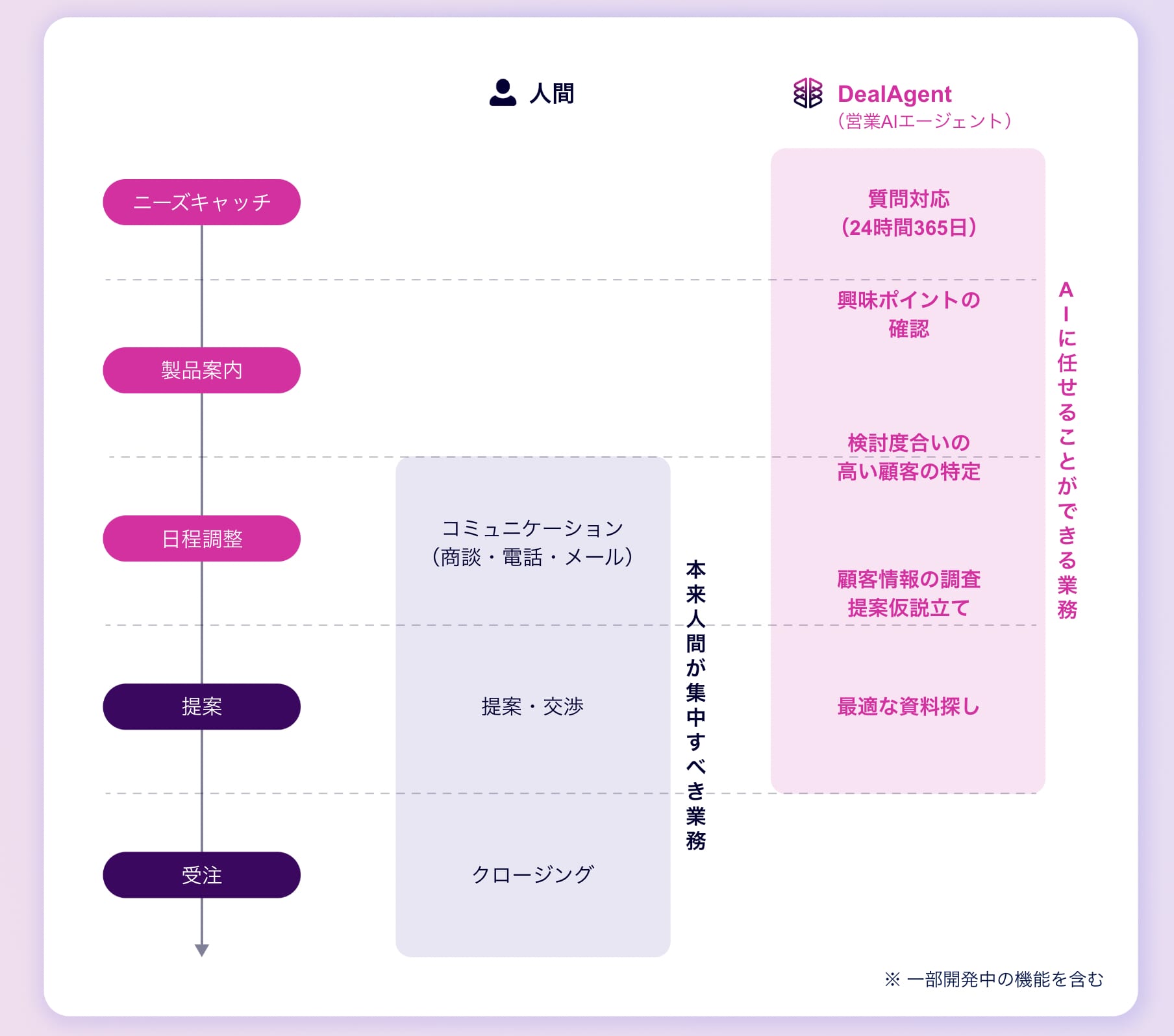

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。顧客が閲覧しているコンテンツや情報をもとに後追いメールをAIで自動生成することができるようになります。ボタン操作で簡単にメールを作成できるので、営業工数の削減につながります。またAI営業がWebサイト・営業資料上で顧客の接客を行い、営業を介さずにアポイント設定まで行うことができます。

以上のようにWebサイトからの問い合わせ対応などの業務をAIに任せることで、人手不足を解消されます。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。しつこい営業も、ズレたコミュニケーションもなくなり、顧客体験が向上します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに

今回は営業がうざいと思われる事例をいくつかご紹介しました。

インターネットが広く普及している現代においても、昔ながらの営業手法を使っているような営業スタイルは見直した方が良いかもしれません。

顧客が欲しいと思っている情報は自分で調べることのできる環境が整っています。

また、営業トークに関してもマニュアル通りでは顧客によく思われないでしょう。

今回ご紹介したように本当に営業に必要なのは、顧客と向き合って課題を解決する聞く力と課題解決力です。

自身の行動に少しでも当てはまる箇所があれば見直してみましょう。

商談が停滞しないから もっと楽に、もっと売れる。Mazrica DSR紹介資料

チャット、コンテンツ管理・共有、タスク管理、顧客分析のすべてを搭載した堅牢なAll in One カスタマーコラボレーションプラットフォーム「Mazrica DSR」を紹介します。

資料をダウンロードする