組織が拡大し、部門が専門化するほど横のつながりは薄れがちです。その結果、いわゆる縦割り状態に陥り、情報共有の遅延やイノベーション停滞が生じるリスクも高まります。

こうしたジレンマを解決する鍵が部門間連携です。本記事では、連携がもたらすメリットや直面しやすい課題を整理し有効な施策を解説していきます。

この記事の内容

部門間連携とは

部門間連携とは、営業・開発・マーケティングなど専門領域の異なる部署が、同じゴールをめざして情報やリソースを共有し合う仕組みです。

個々の部署が持つ視点や強みを組み合わせることで、業務フローを無駄なく整え、顧客の要望に素早く応える体制を築けます。

結果として組織全体のパフォーマンスが底上げされ、イノベーションが生まれやすい土壌が育つ点が大きな特徴です。

部門間連携の目的

連携の目的は、組織全体の力を結集して生産性を高めることにあります。

たとえば新商品を投入するとき、営業が市場ニーズを吸い上げ、開発がその情報を基に設計を行い、マーケティングが販売戦略を策定するという一連の流れがスムーズに回れば、顧客の期待に沿った製品を適切なタイミングで市場へ届けることが可能になります。

部署間で情報を常時共有できれば業務の重複や手戻りが防げ、資源を最小コストで最大効果へ振り向けられる点も見逃せません。

部門間連携を構築することが重要な理由

連携体制の整備は、変化が激しい市場環境で企業が持続的に成長するための必須条件です。

顧客対応のスピード向上、複雑化する課題への柔軟な解決、製品・サービスの品質向上など、どれも単一部署だけでは完結しにくいタスクばかりです。部署間で知識とスキルを共有できる仕組みがあれば、

こうした課題にも総合力で対処できるうえ、社員同士の信頼関係が深まりエンゲージメントも向上します。組織が分断されるリスクを抑え、一枚岩で目標に向かうためにも、部門間連携は戦略上欠かせない取り組みと言えるでしょう。

部門間連携がうまくいかない理由

社内アンケートで「人間関係は良好です」という回答を見ると、管理職はひと安心しがちです。

ところが、その“良好”という言葉には思わぬ限定条件が潜んでいるケースが少なくありません。

多くの場合、社員は「自分のチーム内」や「直属の上司との関係」に限定して満足度を答えているにすぎず、部門の垣根を越えたコミュニケーションまで視野に入れているわけではないのです。

部門内の結束が強すぎる

部署ごとに目標を掲げ、メンバーが一体感を持って業務に取り組むことは理想的に映ります。しかし、この強固な結束は時に“ほかの部署との衝突”を引き起こします。

チームで成果を出そうとするとき、「共通の敵」がいるとまとまりやすいという人間の心理が働くためです。

結果として、「営業は質の悪い案件ばかり持ち込む」「開発は納期を守らない」といったレッテル貼りが横行し、相互不信が生まれてしまいます。

コミュニケーションが不足している

本来であれば全員が共通の目標に向かい、部署間で協力し合うのが理想です。

ところが、慢性的な業務過多やタイトな納期に追われる現場では、余裕が失われやすく、心の隙間に“責任転嫁”の感情が入り込みます。

ある部署がトラブルの矢面に立たされると、「自分たちは真摯に働いているのに、他部署のせいで成果が出ない」という被害者意識が強まり、それが衝突の火種となります。

部門間連携がもたらすメリット

ここでは、部門間連携を強化することで得られる主なメリットと、企業全体に及ぶプラスの効果を解説します。

内部コミュニケーションの改善による信頼関係の構築

部門を横断した情報交換が活発になると、社員同士の相互理解が深まり、自然と信頼関係が芽生えます。

たとえば定例のプロジェクト進捗共有の場を設けると、課題をリアルタイムで共有し合えるため「壁」を感じにくくなります。

こうして築かれた信頼は協力体制を後押しし、チームワークの向上やモチベーションアップにもつながります。

情報共有の活性化と意思決定の迅速化

部門間連携が機能すると、営業・開発・マーケティングなど各部署が保有する知見やデータを全社で活用できるようになります。

営業の顧客フィードバックが即座に開発へ伝わり、改良案が素早く製品に反映される、といったスピード感が生まれるのです。

また、共有プラットフォームの導入により資料や数値をワンクリックで確認できるようになれば、意思決定までのリードタイムは大幅に短縮され、市場変化への対応力が高まります。

部門間連携が生むイノベーションと顧客満足度向上

異なる専門性や視点を持つ部門同士が協働することで、新たなアイデアが生まれやすくなります。

たとえばマーケティングが抽出した潜在ニーズを開発が形にし、顧客対応部門が体験価値を高める施策へと落とし込む、といったサイクルが確立すれば、革新的な商品・サービスをタイムリーに市場へ投入できます。

こうしたプロセスは顧客満足度を大きく向上させ、ブランドへの信頼やリピート購入を促進する効果も期待できます。

部門間の連携を強化するための5つの施策

以下では、部署同士がスムーズに協力体制を築くために有効な七つのアプローチを詳しく説明します。すべての施策は相互に補完し合うため、段階的に組み合わせて導入するほど効果が高まります。

連携強化に向けた目標と全体像を策定する

まず取り組むべきは「なぜ部門間連携が必要なのか」「連携によってどの成果を得たいのか」を明確にすることです。

経営陣・各部門長・連携推進担当が一堂に会し、現状の課題を共有しながらゴールイメージを言語化します。たとえば「新規サービスのリードタイムを半年から四半期以内に短縮する」「顧客解約率を年間3%下げる」といった具体的な指標を掲げると、現場レベルでも行動の優先順位が付けやすくなります。

目標は企業理念や事業戦略と結び付け、全社集会で繰り返し発信することで、従業員へ定着させましょう。

情報発信や社内イベントで相互理解を深める

連携の土台は「相手の業務を知る」ことです。例えば、部署横断の社内ポータルで各部門の仕事内容・成功事例・課題を定期発信すれば、他部門の活動が可視化され、関心が高まります。

さらに月1回のワークショップや部署混合ランチを企画し、カジュアルな場で意見交換を促進すると、立場を越えた信頼関係が醸成されます。

こうしたイベントは、オンラインとオフラインを組み合わせると参加しやすく、リモートワーク中心の組織でも効果的です。

部門横断型の制度やプロジェクトを立ち上げる

日常的に部署間の交流点をつくる制度も有効です。社内部活動やシャッフルランチは心理的ハードルを下げる導入施策として機能します。

さらに「サステナビリティ施策の立案」などテーマを絞った横断プロジェクトを小規模に立ち上げ、段階的に成功体験を積み重ねると、通常業務でも自然と協働が生まれる文化へと定着します。

立場を越えて意見を言い合える文化を醸成する

建設的な議論ができる風土を育てるには、経営層と部門長が率先して異なる意見を受け入れる姿勢を示す必要があります。

たとえば役職に関係なく発言できる全社タウンホールを開催し、寄せられた質問に経営陣がリアルタイムで回答するなど、心理的安全性を高める仕組みを設計しましょう。

こうした環境が整うと、現場からの提案や課題提起が活発になり、連携の質が向上します。

称賛文化を育みサンクスカードやピアボーナスを活用する

小さな成功や日常の貢献を部門をまたいで称え合う文化は、連携意欲とエンゲージメントを同時に高めます。

社内 SNS やニュースレターで成果を紹介し、他部署からもリアクションできる仕組みを用意しましょう。

サンクスカードやピアボーナス制度を導入すると、感謝の気持ちが可視化され、ポジティブな循環が生まれます。

営業AIエージェントを導入してマーケティングと営業の連携を加速させる

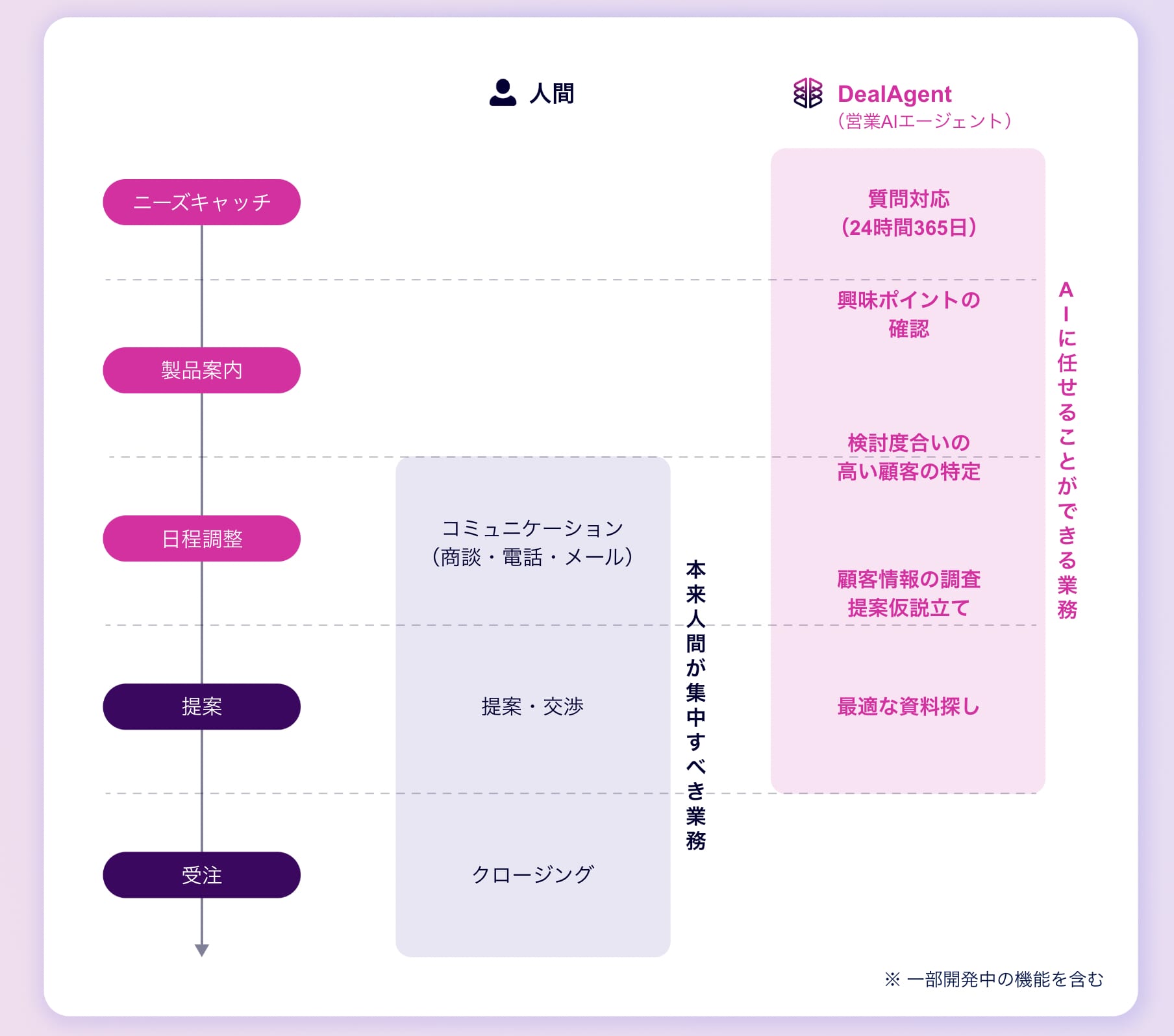

DealAgent(ディールエージェント) 営業AIエージェント

株式会社マツリカが提供するAIが自律的に営業活動を支援する営業AIエージェントツールです。営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に営業プロセスを前に進める営業専門のAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

社内連携におすすめのMazrica製品

部門間連携とは、営業・開発・カスタマーサポートなど部署の垣根を超えて情報やリソースを共有し、企業全体のパフォーマンスを底上げする仕組みです。

とりわけマーケティング領域では、この連携が円滑に機能することで顧客ニーズをいち早く捉え、製品開発から販売、アフターサポートまで一貫した価値提供を実現し、競争力を大幅に強化できます。

社内連携を強化するためには、ITツールの導入も有効な手段となります。

Mazrica製品は、ワンプラットフォームでマーケティングから営業、カスタマーサポート部門の領域をカバーし、「営業は案件の進捗が見えない」「マーケからリード情報が届くタイミングがバラバラ」「サポート部門に顧客の最新利用状況が共有されない」などの課題を解決することが可能です。

部門ごとに散らばっていたKPI・タスク・ナレッジがリアルタイムで同期されるため、担当者は常に「次に誰が何をすべきか」を迷わず判断できます。

以下は、Mazrica製品に関する詳細資料です。気になった方はぜひダウンロードしてみてください。