機会損失とは、どの業種や組織にも起こりえることです。

また、機会損失は一時的なものでなく、次回以降の購入や契約にも影響を及ぼしてしまうケースも少なくありません。

そんな機会損失を防ぐためには、どのような方法を取ったらいいのでしょうか。

今回は、機会損失の事例などと合わせて対策を確認し、営業組織における機会損失についても考えてみましょう。

▶︎▶︎【お時間がない方へ】オンラインでも機会損失を無くして売れる営業組織の作り方とは?

この記事の内容

機会損失とは?

「機会損失」とは、本来得られるはずの利益やビジネスチャンスを逃してしまうことを指します。

企業や店舗が持つ潜在的な売上や成長の機会を、自らのミスや予測不足、準備不足によって失ってしまうケースが典型例です。

例えば、人気のカフェが材料の在庫切れを理由に通常の営業時間より早く閉店してしまった場合を考えてみましょう。

本来であれば、その後に来店予定だった多くの顧客の注文を受け付けることができ、売上につながったはずです。

しかし在庫不足によりその機会が失われると、売上はそこで途絶えてしまいます。

さらに、機会損失の影響はその場限りのものではありません。

早期閉店が繰り返されると、顧客は「いつも閉まっている」「このお店は頼りにならない」と感じるようになり、次第に足が遠のいてしまいます。

こうした状況が続くと、店舗への信頼が損なわれ、リピーターの減少や顧客離れが発生する可能性が高まります。

結果として、その日の売上が失われるだけでなく、将来的に獲得できたはずの利益やビジネスチャンスまでも逃してしまうことになります。

顧客が一度離れてしまうと、再び信頼を取り戻すには時間とコストがかかり、その間に競合他社へ顧客が流れるリスクも無視できません。

機会損失を防ぐためには、在庫管理を徹底し、顧客の需要に応えられる体制を整えることが重要です。

また、顧客の期待に応える努力を継続することで、信頼関係を維持し、長期的な利益の最大化につなげることが可能になります。

機会損失と逸失利益・機会利益の違い

機会損失と混同しやすい言葉について整理しておきましょう。

逸失利益とは、債務不履行や不法行為が原因で、本来得られるはずだった利益を得られなかったことを指します。

例えば、契約違反や事故によって事業が停止し、その結果として失われた収益がこれにあたります。

一方、機会利益は、限られた時間や資源を使う際に、最も利益を生む選択肢と、別の選択肢を選んだ場合の利益の差を意味します。

これは「機会費用」とも呼ばれ、ある選択をすることで捨てざるを得なかった他の選択肢の価値を表す概念です。

▶︎▶︎Excel管理から脱却して機会損失の避ける為の営業支援ツールはこちら

機会損失が起きる原因

機会損失が起こる原因は「外的要因」と「内的要因」に分けられ、特に内的要因は改善しなければ繰り返し発生する特徴があります。

企業は原因を見つけて適切な経営判断を振り返り、再発防止に努めることが重要です。

外的要因による機会損失

外的要因としては、顧客都合による契約解除や競合他社の値下げによる顧客離れ、さらには社会情勢の変化による売上減少などが挙げられます。

これらは自社でコントロールが難しいため、柔軟な対応力が求められます。

内的要因による機会損失

一方で内的要因は企業側の取り組み次第で改善が可能です。

例えば、在庫管理の失敗による売り切れや仕入れ不足が発生すると、需要に応えられず販売機会を逃してしまいます。

また、機械の故障や接客の悪さ、品出しの遅さなどのオペレーションの不備も顧客満足度を低下させ、機会損失の原因になります。

さらに、顧客ニーズの理解不足があると、適切な需要予測ができず供給不足を招いてしまいます。

機会損失の具体例と対策

最初に挙げた「カフェ店の材料切れの例」の他に、どのような機会損失のケースがあるのでしょうか。

具体例とともに、その対策もご紹介します。

ケース1:小売店の在庫切れによる機会損失

スーパーやコンビニなどでの在庫切れも機会損失となります。

特に、売れ筋商品の在庫切れは顧客にとって不便さを感じるポイントでもあり、その後の利用を控える事態にもなりかねません。

在庫切れを防ぐためには、自社の売れ筋・死に筋商品を把握して適切に在庫管理をする必要があります。

在庫管理を効率的に行うABC分析についてはこちらの記事を参照してください。

関連記事:ABC分析とは?|在庫管理を行いやすく仕事を効率化する方法

ケース2:店舗オペレーションによる機会損失

飲食店などでは、店舗オペレーションの不備が原因で機会損失を招くケースが少なくありません。

例えば、商品の提供スピードが遅いために行列をうまくさばけず、待ちきれなくなった顧客が途中で帰ってしまう場合や、クレジットカード決済に対応していないためにキャッシュレス決済を希望する顧客を逃してしまう場合が考えられます。

機会損失を防ぐためには、店舗オペレーションの見直しを行い、必要に応じて新たな機器やシステムの導入を検討することが重要です。

関連記事:シフト管理ツール13選|クラウド化・一元管理することのメリットを紹介

ケース3 : 生産体制による機会損失

生産体制に無理が生じている場合も、機会損失が発生することがあります。

例えば、A社への納品予定数量100のうち、B社からの受注を優先した結果、生産計画が遅延し、A社への納品が50しか間に合わなかったというケースが考えられます。

また、期日ぎりぎりの生産計画を立てていたところ、製造機器に不具合が発生し、2日間生産が停止したため、納期に間に合わなかったという事態もあり得ます。

機会損失を防ぐためには、余裕を持った生産計画を策定し、製造機器の定期的なメンテナンスを実施するなど、万全の対策が求められます。

営業活動における機会損失

機会損失は、営業組織にとっても関係ない話ではありません。

営業体制が整っていなかったり、営業プロセスに課題があったりする場合に、失注などの機会損失を招いてしまいます。

具体例としては、

・すぐに契約を締結すべきだった案件なのに、社内の事情で契約書の提出が遅くなり、顧客の気が変わって締結できなかった。

・WEBサイトからの問い合わせが100件あったが、社内のリソース不足で50件しか対応できなかった

・初回商談のあとに電話やメールでのアプローチを怠ってしまい、リードの興味がなくなってしまった

というケースなどが考えられます。

関連記事:受注残とは?受注残を管理する必要性と受注管理システム14選

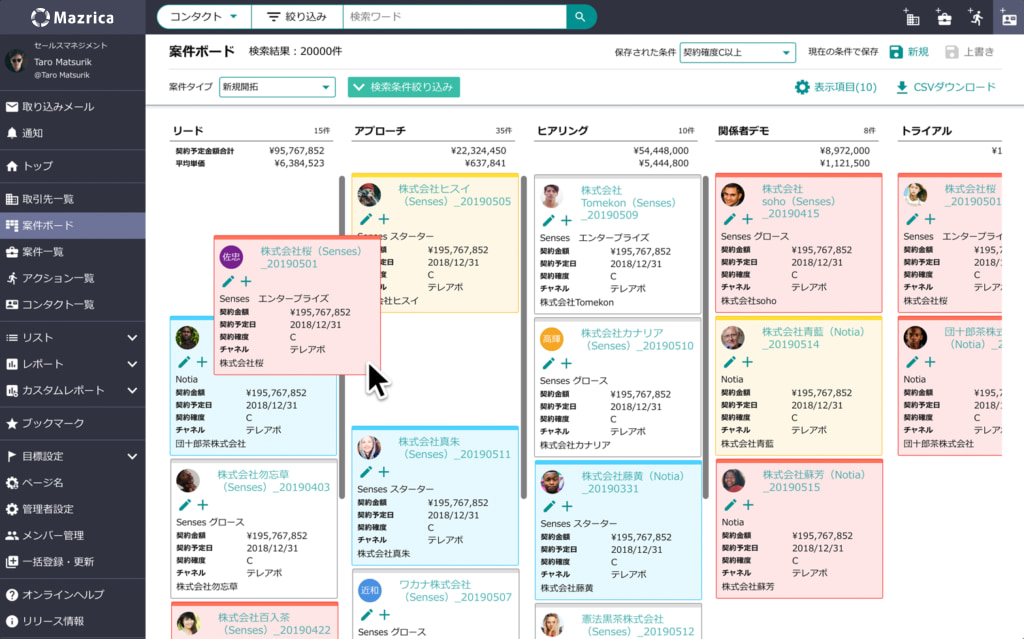

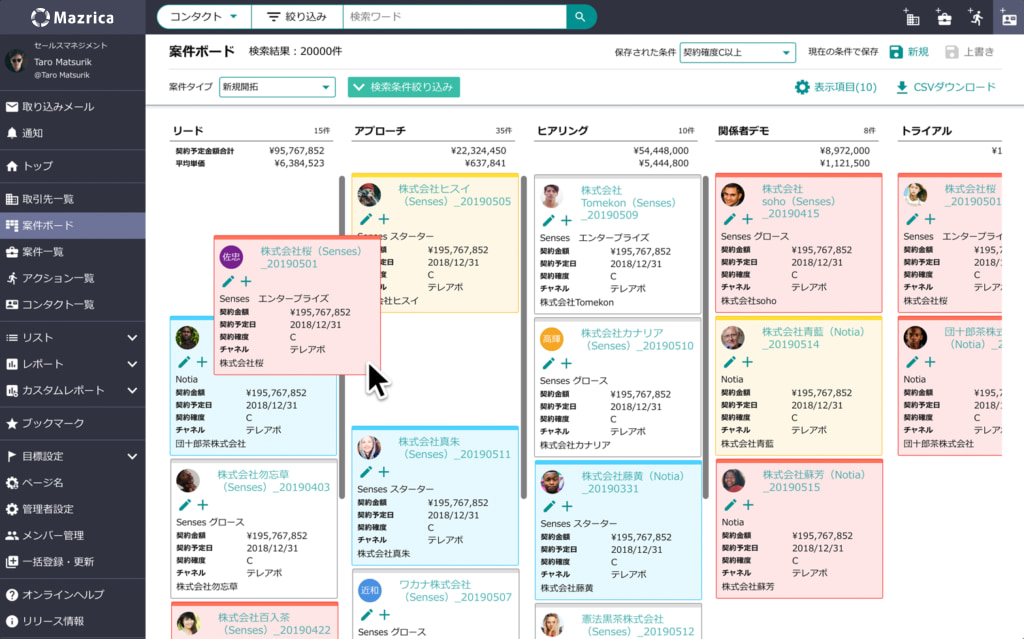

SFAを活用することで、どの営業プロセスに案件が滞留しているのか直感的にわかり、アプローチ漏れに対してもアラートで気づくことが可能です。

例えば、クラウド営業支援ツールのMazrica Salesの案件ボードという機能(上の画像)では

- 停滞している案件はないか(Mazrica Salesでは動けていない案件は青→黄色→赤と色が変わっていきます)

- 担当案件に偏りはないか

- 契約金額や予定日は正確か

- ネクストアクションがきちんと設定されているか、内容や時期は適切か

など把握することができます。

営業の機会損失は、具体的に算出することも可能です。例えば

- 機会損失率=対応できなかった問い合わせ数/全ての問い合わせ数

- 機会損失額=対応出来なかった問い合わせ数×契約までのコンバージョンレート×平均単価

数値で算出することで売上額や受注率との比較分析ができ、具体的な改善策の分析もしやすくなるでしょう。

SFA/CRMを活用することで上記のような売上予測や受注率を分析することができるので機会損失を算出するのにも有効です。

忘れてはいけない社内での機会損失

営業組織単体で機会損失を引き起こしているケースばかりではなく、社内の体制不足が原因となることも少なくありません。

中でも最も顕著な事例が、セールス部門とマーケティング部門の連携不足です。

Wheelhouse Advisors の調査によると、営業とマーケティングが十分に連携できていない場合、79%のリードが商談に結びつかず、結果として100兆円ものマーケティング予算が無駄になっているとされています。

一方で、両部門が効果的に連携している組織では、マーケティング収益が208%向上し、顧客リテンション率も36%改善されているというデータが示されています。

この背景には、消費者の購買行動の変化が大きく影響しています。

従来の飛び込み営業や突然のテレアポが通用しなくなっている現代では、マーケティング部門が顧客に対して適切な情報提供やアプローチを行い、リードを十分に育成した上で営業部門に引き継ぐことが重要となっています。

社内の連携の結果、顧客の購入意欲が高まり、クロージングまでのプロセスが円滑に進む傾向にあります。

すなわち、マーケティング部門と営業部門がシームレスに連携することで、潜在的な機会損失を未然に防ぎ、企業の収益向上に大きく寄与するのです。

▶︎▶︎マーケティングと営業の連携のメリットについてはこちらの資料を参考に

案件の機会損失

適切な案件管理が行われていない場合にも、機会損失を招くことがあります。

案件がブラックボックス化している組織では、営業担当者一人ひとりの業務内容や進捗状況が把握できず、顧客への連絡漏れや納品ミスなどのトラブルが発生しても適切に対応できず、結果として機会を失うケースが少なくありません。

また、リードタイムが過度に長引いたり、受注に至るまでの訪問回数が必要以上に多かったりする場合でも、案件管理が不十分だとその状況を正確に把握できず、営業コストが無駄に膨らんでしまう可能性があります。

さらに、過去の顧客対応履歴や問い合わせ履歴を適切に蓄積していなかった場合、営業担当者の異動や退職に伴う案件引き継ぎが滞り、結果として失注につながることも考えられます。

機会損失を防ぐためには、案件情報を一元管理し、組織全体で共有できる体制を構築することが不可欠です。

営業活動の機会損失を無くすために

営業活動の機会損失は、営業組織に適したツールを活用することによって効率的に防ぐことができるのです。

SFA(営業支援システム)は適切な営業管理に繋がり、機会損失を招きにくい営業組織を構築することができます。

具体的な活用例をSFAツール「Mazrica Sales」を用いて説明します。

・案件ボードでのカラーラベル設定

案件をカード形式にして、直感的にどの案件がどのフェーズまで進んでいるのかを把握できる案件ボード。

その案件ボードでは、直近のアクション実行日から現在日までの経過日数をカラーラベルで色分けすることが可能です。

例えば、直近アクションから1週間以内の案件は青色、1週間~1ヵ月経過している案件は黄色、1ヵ月以上経ってしまっている案件は赤色というように色分けすることにより、機会損失を防ぐことが可能です。

▶︎▶︎営業の機会損失を無くしたい方におすすめのSFAの資料はこちら

・Marketo(マルケト)との連携

先ほどマーケティングと営業の連携が重要だと述べましたが、部門間の連携をスムーズにするためにはマーケティングチームが活用するMAツールとSFAのツール間連携も重要になります。

Mazrica SalesはMAツール「Marketo」とデータを同期することができます。連携できる内容は、リードや取引先の情報、リードのアクティビティ情報、営業活動の履歴など。

報連相の時間を減らすことができ、間違いのない情報をスムーズに伝達することができます。

▶︎▶︎SFAとMAの連携詳細についてはこちらの資料を参考に

営業機会損失が起きやすいタイミングとは?

1. 初回接触後のフォローが不十分なとき

見込み顧客との初回接触後に、適切なフォローが行われていない場合、営業機会損失が発生しやすくなります。問い合わせや資料請求への対応が遅れることで、競合に顧客を奪われるリスクが高まります。タイミングよくフォローアップし、顧客の温度感が高いうちに次のステップへ進めることが重要です。

2. 顧客の購買意欲が高まっている時期を逃したとき

顧客の予算確保時期や期末の購買意欲が高まるタイミングを逃すと、せっかくの商談機会を失うことがあります。営業担当者は顧客の業界や商習慣を理解し、購買意欲が高まる時期をあらかじめ把握しておくことが重要です。

営業機会損失を防ぐ組織的なアプローチ

1. 情報共有の仕組みづくり

個人の営業スキルだけでは、営業機会損失の防止には限界があります。チーム内での顧客情報共有、進捗状況の見える化を行うことで、誰かがフォローを忘れても他のメンバーがカバーできる体制が構築できます。SFA(営業支援システム)やCRMの導入も有効です。

2. 営業プロセスの標準化と改善

属人的な営業活動では、重要な機会を見逃すリスクが高まります。営業プロセスを標準化し、各ステップにおける対応内容を明確化することで、営業漏れやタイミングのズレを最小限に抑えることができます。また、定期的にプロセスの見直しを行い、改善していくことが営業機会の最大化につながります。

営業の機会損失を数値で可視化する方法

営業機会損失は感覚的に捉えがちですが、数値として可視化することで組織全体での改善アクションにつなげやすくなります。以下のような方法で、営業機会損失を定量的に把握することが可能です。

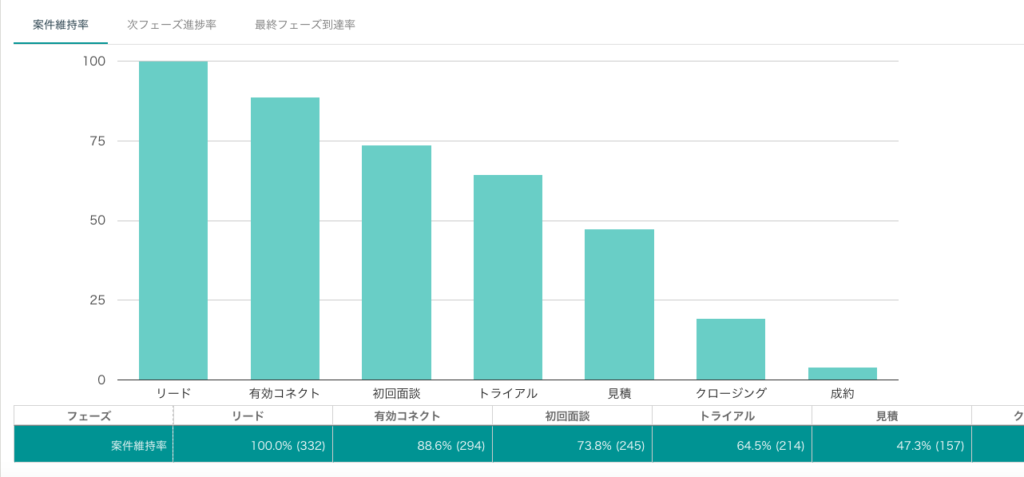

1. 商談フェーズごとの離脱率を測定する

営業プロセスを複数のフェーズ(例:リード獲得→初回接触→提案→見積→成約)に分け、それぞれのステップでどれだけの顧客が離脱しているかを把握します。たとえば、「初回接触後に80%のリードが失注している」など、数値で見える化することで、どの段階で営業機会が失われているのかが明確になります。

2. パイプライン金額から失注額を算出する

月間や四半期ごとに、営業パイプラインに乗っていた案件の見込み金額と、実際に成約に至った金額を比較することで、失注による機会損失額を把握できます。

例:パイプライン総額が1,000万円で、成約額が600万円であれば、400万円が機会損失と考えられます。

3. SFA・CRMツールでのレポート活用

営業活動をデジタルで管理していれば、SFAやCRMツールのレポート機能を活用して、案件ごとの失注理由やタイミングを自動で集計できます。データに基づいた判断が可能になるため、主観に頼らない施策立案が実現します。

終わりに

機会損失は、どの業種や組織でも起こり得る課題ですが、適切な対応によって防ぐことが可能です。

一度の機会損失が、業績に大きな影響を与える場合もあるため、その重要性を軽視することはできません。

例えば、SFA(営業支援システム)のようなツールを活用し、営業活動を効率化することで、フォロー漏れや見込み客の取りこぼしを防ぐことができます。

また、管理体制を見直し、現状の課題を明確にすることで、機会損失を未然に防ぐことが可能です。

最も大切なのは、現状を放置せず、問題に正面から向き合い改善に取り組むことです。

適切なツールや体制を導入し、生産性を高めることで、組織としてより強く成長することができます。

機会損失を防ぐ第一歩を、ぜひ今日から始めてみてください。