「受注確度」とは、営業活動において「自社の商品やサービスを顧客に購入してもらえる可能性」を判断するための指標です。

受注確度を示す基準が明確でないと、営業担当者ごとに判断が異なり、成約の見込みが高い案件を見逃したり、見込みの低い案件にリソースを割きすぎてしまう可能性があります。

本記事では、受注確度の基本的な考え方から、基準を統一するメリットと具体的な方法、さらに効果的に受注確度を管理できるツールまでをわかりやすく解説します。

この記事の内容

受注確度とは

「受注確度」とは、営業活動において顧客が自社の商品やサービスをどの程度の確率で購入するかを判断する指標のことです。「ヨミ」や「商談確度」「案件確度」「契約確度」などの名称で呼ばれることもあり、営業プロセスの中で見込み顧客の成約可能性を評価する際に用いられます。

「受注確度」の判断基準が営業担当者ごとに異なってしまうと、営業活動の属人化や、売上の機会損失などのリスクが生じてしまいます。

そのようなリスクを防ぐために、組織全体で「受注確度」の定義を統一し、共通の判断基準を設けることが不可欠です。営業チーム全体で同じ基準を持つことで、営業活動の精度を向上させ、より効率的な営業戦略を実施することが可能になります。

受注確度を管理をする5つのメリット

営業活動では、受注までの時間が長引いたり、案件が失注するケースが少なくありません。こうした課題を解決するためには、受注確度を適切に管理し、営業活動の優先順位を明確にすることが重要です。

ここでは、受注確度を管理することで得られる4つの具体的なメリットを解説します。

1. 成約の確率が高い見込み顧客に集中できる

受注確度を管理することで、成約の可能性が高い顧客を優先的にアプローチできるようになります。

営業現場では、成約の見込みが低い案件に過剰なリソースを割いてしまい、本来フォローすべき顧客への対応が手薄になることがあります。

しかし、受注確度を正しく把握することで、成約の可能性が高い顧客には早めにアプローチし、商談の進行を加速させることが可能になります。

また、優先すべき顧客が明確になることで、リソースを最適に配分し、営業活動の効率を最大化できます。これにより、営業の生産性が向上し、最終的には成約率の改善につながります。

関連記事:受注率を上げるには?受注率向上のための7つの方法とツールを紹介!

2. 成約の確率が低い見込み顧客の適切な対応が可能

受注確度が低い顧客に対しても、適切な対応方針を取ることができます。確度の低い案件に時間をかけすぎると、本来注力すべき成約見込みの高い案件への対応が遅れ、結果として機会損失につながる可能性があります。

しかし、受注確度を適切に管理することで、予算が限られている顧客や興味が薄い顧客への過剰なアプローチを避け、フォローアップの優先度を適切に調整できます。

結果として、成約につながる可能性が高い顧客にリソースを集中させることができ、営業活動全体の効率を向上させることが可能になります。

▶︎▶︎【住宅・不動産業界におすすめ】データの力で「狙って」 受注できる強い営業組織の作り方

3. 営業戦略の立案が容易になる

受注確度を把握することで、営業戦略の精度を高めることができます。特に、短期的な売上向上を目指す場合は、確度の高い案件を優先的にアプローチし、成果を早期に出すことが可能になります。

一方で、確度の低い顧客に対しては、段階的なフォロー戦略を取り入れ、教育的コンテンツの提供などを通じて関心を高めることができます。

さらに、商談データを可視化することで、「今月は確度の高い案件が多いため、既存顧客のフォローに注力しよう」といった具体的な意思決定を迅速に行えるようになり、営業活動全体の効率が向上します。

関連記事:営業戦略の立て方とは?5つのステップとフレームワークを解説

▶︎▶︎【営業パーソン必見】オンラインでも売上を作り続けられる営業組織とは?

4.適切なKPI・KGI設定ができる

受注確度が明確になることで、売上予測の精度が向上し、必要な行動量の目安が把握しやすくなります。

その結果、現実的かつ効果的なKGIやKPIを設定でき、商談数や受注率など目標達成に不可欠な指標が明確になります。

営業活動の各段階に応じた目標設定が容易になるため、戦略の評価と調整がスムーズに行われ、売上向上につながりやすくなります。

また、目標が明確になることで、各営業担当者の成長度や育成状況も把握しやすくなり、組織全体のパフォーマンス向上にも寄与します。

関連記事:営業のKPIとは?設定方法や指標例・KGIとの違いを簡単に解説

5. 売上予測の精度向上

受注確度の管理は、正確な売上予測を立てるうえで非常に重要です。受注確度の高い案件のみを売上予測に反映させることで、より精度の高い見通しを把握することができ、売上の見込みを正確に算出できるようになります。

また、リアルタイムのデータをもとに経営判断を最適化し、予算の編成やリソースの配分を適切に見直すことが可能になります。

さらに、受注確度をA/B/Cといったランクで分類することで、より客観的で精度の高い売上予測が実現し、経営の意思決定にも役立ちます。

関連記事:売上予測とは?必要なデータや立て方・SFA活用法を解説

受注確度の管理方法

受注確度を管理することで、営業活動の効率化と成約率の向上が期待できます。ここでは、具体的な管理方法を4つのステップで解説します。

1. BANT情報で基準を定める

受注確度を判断するために有効なフレームワークの一つが「BANT情報」です。BANTとは以下4つの要素の頭文字をとったものです。

- Budget(予算):顧客に十分な購入予算があるか

- Authority(決裁者):意思決定権を持つ担当者が関与しているか

- Needs(必要性):顧客の課題解決に合致したニーズがあるか

- Timeframe(導入時期):導入時期が明確であるか

この4つの要素を基準に「どれだけ条件を満たしているか」を評価すれば、営業担当者ごとに異なる基準で判断してしまうリスクを防げます。

例えば、土地を商材として営業活動を行っている会社の場合、設定するBANT情報は以下のようなものが考えられるはずです。

例:土地販売の場合のBANT基準

- 予算:○○万円以上の資金がある

- 決裁者:土地購入の最終判断を下せる担当者がいる

- 必要性:住宅建設のための土地を探している

- 導入時期:1ヶ月以内に購入予定

BANT情報の要素をすべて満たしている場合、「成約確度が高い案件」と判断できるのです。

関連記事:BANTとは?営業が知っておくべきフレームワークを解説

2. ABC分析 で受注確度ごとにグループ化する

BANT条件を活用して見込み顧客の確度を評価した後、次に「ABC分析」を使って顧客を分類します。これにより、優先すべき顧客を視覚的に把握しやすくなります。

| カテゴリ | 受注確度 | BANT条件の満たす条件数 | 概要 |

|---|---|---|---|

| A | 9割以上 | 3つ以上 | 受注確度が非常に高いため、すぐにクロージングを目指すべき案件。 |

| B | 5~7割 | 2つ以上 | 条件が一部不足しているため、フォローアップが必要。 |

| C | 2割程度 | 1つのみ | 成約の見込みが低いため、育成リストに登録するか、他の案件に注力。 |

ABC分析を取り入れることで、チーム内での情報共有が円滑になり、営業リソースをより効率的に配分できます。

関連記事:ABC分析とは?|在庫管理を行いやすく仕事を効率化する方法

3. グルーピングしたリストを作成・管理する

ABCランクで分類した顧客データを、一覧化したリストで管理すると効率的です。特に可視化することで、営業チーム全体での進捗管理や優先順位の把握が容易になります。

見込み客をフェーズ別に整理したリストを用意しておくと、メンバー同士で助言やノウハウを交換しやすくなり、営業活動の効率アップに直結します。

一般的に Excel で管理するケースが多いものの、ファイルが乱立して情報が散在しやすく、全体を俯瞰しづらい点が難点です。

さらに、氏名やメールアドレスを含むリストが従業員の端末にコピーされ外部へ流出すれば、重大なトラブルに発展しかねません。

最新状況を反映しながら安全に共有したい場合は、クラウド型の営業支援ツールなど、権限管理と一元管理が両立できる仕組みを導入することをおすすめします。

関連記事:【Mazrica Sales活用事例】Excel管理から脱却し営業活動を効率化する方法

4.複雑な営業プロセスにはMEDDICを導入する

BANT情報だけでは管理が難しい、大規模な商談や複雑な営業プロセスの場合、「MEDDIC」という高度なフレームワークの導入が効果的です。

MEDDICの6要素

- Metrics(測定指標):ビジネスの成果を測る指標

- Economic Buyer(経済的決裁者):最終的な意思決定権者

- Decision Criteria(意思決定基準):導入判断の基準

- Decision Process(意思決定プロセス):導入までの流れ

- Identify Pain(課題特定):顧客の抱える課題の特定

- Champion(擁護者):社内で提案を推進してくれる担当者

決裁者だけでなく擁護者や意思決定プロセスなども把握することで、最適なタイミングで最適な人物にアプローチできます。

受注確度の管理を効率化するおすすめツール

受注確度の管理には、以下の代表的なツールがあります。「CRMツール」「MAツール」「SFAツール」をそれぞれ紹介します。

CRMツール(顧客関係管理)

CRMとは、「Customer Relationship Management」の略で、顧客関係管理・顧客関係システム・顧客管理システムなどを意味します。

CRMを導入することで、顧客データを一元管理し、業務を効率化・最適化できる上、蓄積されたデータを分析することで、次なる施策の一手を生み出すためのインサイトを得ることができます。

関連記事:CRMとは?導入メリット・機能や選び方とツールも紹介

MAツール(マーケティングオートメーション)

MA(マーケティングオートメーション)とは、「Marketing Automation」の略称であり、CRMシステムの中でも見込み顧客を管理し、アプローチを自動化するマーケティングツールです。

見込み顧客に対して、適切なタイミングで必要な情報を提供することで、温度感の高いリードを営業に引き継ぐことが可能になります。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

▶︎▶︎【無料ダウンロード】BtoBビジネスのためのMAツールの選び方とは?

SFAツール(営業支援ツール)

SFAとは、「Sales Force Automation」の略語で、営業支援ツール・営業支援システムを意味します。

SFAは企業の営業活動全般を支援する方法、およびツールを指し、商談開始から受注までの営業情報の可視化と共有をサポートします。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説

弊社で開発しているSFA/CRM「Mazrica Sales」は、SFAとCRMの機能を併せ持つツールです。

管理者だけでなく現場の入力負荷も軽減し、直感的なわかりやすいデザインのため、ITツールが得意でない方でも簡単に操作することができます。

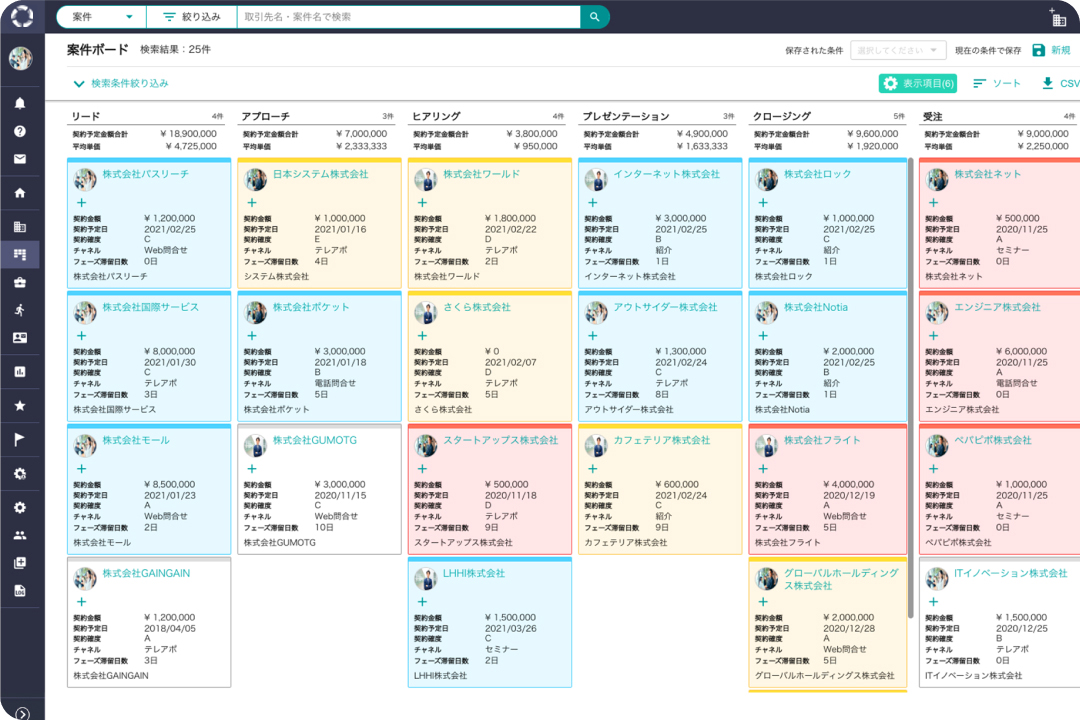

特にMazrica Salesで特徴的なのは以下の「案件ボード」とAI機能です。

案件ボードは上記のように案件がカードごとにまとめられたものであり、一目で案件の情報を直感的に確認することができます。 アクションの期間が空くほど色が青→黄→赤と変わっていくので顧客フォローの見逃しもありえません。

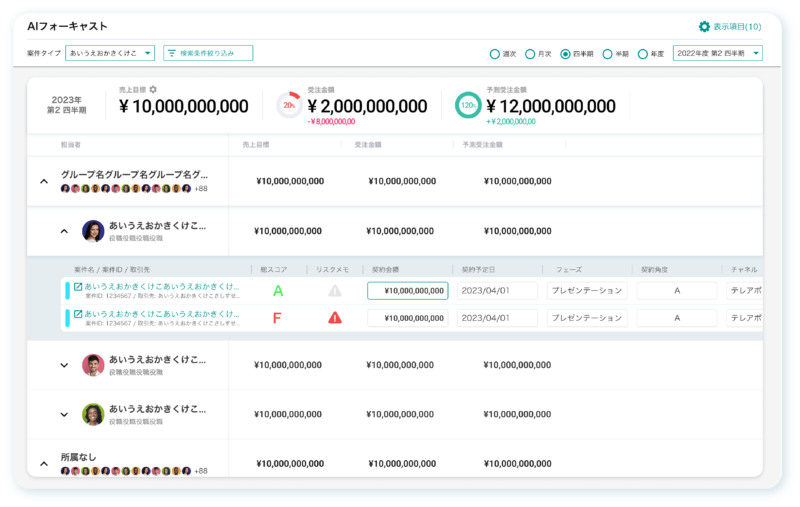

また、受注確度の確認にぴったりなのがAIの機能の1つ「インサイト」機能です。

正式なリリース前の試験期間に92%の正確性を叩き出した、AIによる受注予測判断機能です。 AIの機能としては主に3つあります。

- 契約確度の予測

営業案件の現状の契約確度を分析し、想定されるリスク要因とともに提示 - 類似案件の抽出

過去の事例を情報として活用し、類似の受注案件を提示 - 次のアクションをおすすめ

現状から受注に近づけるために有効な、次のアクションを提示

「それぞれにおいて受注率を判断し、受注率を上げるためにどうすればいいか?」の考えに立ってAIが次のアクションの提示を行ってくれます。

SFAツールは、受注確度の管理を効果的にサポートし、ビジネスプロセスを効率的に改善することが期待できます。

▶︎▶︎受注確度をAIで把握できる「Mazrica Sales」の詳細はこちらから

受注確度の精度を高める3つのコツ

受注確度を高めるコツは以下の3つです。

- 自社と顧客の情報を整理する

- 顧客と積極的にコミュニケーションを取る

- 管理ツールを導入する

順番に解説します。

1. 自社と顧客の情報を整理する

まずは、マーケット(市場)の需要や競合、自社のポジションを把握しましょう。競合と比較して欠けている点や、改善の余地があるところを探します。

質の低いサービスを提供しても受注確度は上がらないためです。

続いて、顧客の属性やニーズを整理するフェーズに入ります。

顧客の悩みを把握していないと、自社のサービスが適しているかわかりません。課題を解決できるのか論理的に説明することで、成約につなげられるでしょう。

顧客のニーズを理解するためには、顧客分析を行う必要があります。そこでおすすめなのが、SFAやCRMといった顧客情報管理システムです。

顧客情報だけでなく購入履歴や営業履歴なども蓄積できるため、複雑な顧客分析も可能になります。

当社が提供しているSFA/CRMの「Mazrica Sales」であれば、会社名・住所・業種・従業員数など営業活動に必要な顧客情報を蓄積できます。

さらに訪問やオンライン商談などの営業アプローチの情報や、契約した商材名や売上金額などの売上に関する情報など、さまざまな情報の一元管理が可能です。

2. 顧客と積極的にコミュニケーションを取る

受注確度は、顧客とのコミュニケーションの質と量によって大きく左右されます。

まず、初回アポイントの段階で「企業として何を解決したいのか」ではなく「担当者個人として何に困っているのか」まで踏み込んで聞き取る姿勢を示すことが重要です。

担当者の評価指標や組織内での権限、さらにその背後にある意思決定プロセスを具体的に把握すれば、提案の焦点が自然と絞り込まれ、顧客側に「自分たちの事情を理解してくれている」という安心感を与えられます。

また、顧客との関係構築においても、SFA/CRMが役立ちます。コミュニケーションを通して得た情報をSFA/CRM に入力し、次回打ち合わせ冒頭で前回の要点と今回の論点を共有することで、議論のブレを最小化できます。

「Mazrica Sales」の案件管理機能では、営業担当者は、商談が発生したタイミングで新規案件を作成し、顧客名、担当者、見込み金額、受注予定日、案件の内容といった情報を入力します。

その後、案件は「初回接触」「提案中」「見積提示」「交渉中」など、あらかじめ設定されたフェーズ(ステージ)に応じて分類されます。

フェーズの進捗はカードをドラッグ&ドロップするだけで更新でき、営業パイプラインの状況を誰でもひと目で把握できます。

3.過去の失注データを活かす

受注確度を高めるためには、失注した案件について「なぜ失注したのか」を感覚や印象ではなく、客観的かつ定量的に把握することが重要です。

営業担当者ごとに異なる表現で記録されがちな失注理由を、あらかじめ定義したカテゴリに沿って蓄積・可視化することで、組織全体で傾向を分析しやすくなります。

たとえば、「価格が高い」「提案がニーズと合わなかった」「導入タイミングが合わない」「決裁者と接点が持てなかった」などの理由を明確に分けて記録することで、繰り返し現れるボトルネックの特定や、ヒアリング・提案スキルといった営業プロセスの課題を浮き彫りにできます。

また、失注が多くなるタイミングや業種、商談パターンなどを分析すれば、顧客のニーズや行動変化にもいち早く気づくことができ、次のアクションの質を高められます。

このように、失注データを体系的に扱うことで、単なる反省ではなく継続的な改善サイクルを実現し、結果として今後の受注確度の判断精度向上に直結するのです。

SFA/CRMは失注要因の分析にも大きな効果を発揮します。

分析機能が搭載されているSFAでは自動でレポートを抽出でき、効率的に失注要因を突き止めることができるのです。

「Mazrica Sales」には、「ファネル分析機能」という案件維持数や最終フェーズ到達率を分析する機能を標準搭載しています。

営業担当者や顧客ごとにファネル分析をすることにより、失注の原因が直感的に把握できます。さらにMazrica SalesにはAI機能(Mazrica AI)が搭載されていることも特長です。

蓄積された営業情報からAIが自動で勝ちパターンを抽出し、効果的な次の一手を提案してくれます。これにより営業が制約に至る確率がグッと高まり、誰でも営業活動で成果を出せる「営業の標準化」が実現可能です。

関連記事:失注分析とは?失注理由の5つの分析方法・便利ツールを紹介

受注確度を社内で統一管理するならMazrica Sales

どこの企業も営業リソースは限られているため、できるだけ有効に使いたいところです。

受注確度の基準を決めて活動していれば、成約の確率が高いお客様に時間を集中して使ったり、 成約の確率がほとんどないお客様に必要以上に時間をかけてしまうミスを防ぐことができます。

SFAのようなツールを使えば、社内で統一した基準のもと受注管理ができるようになります。「受注確度の管理を取り入れたいけど、なかなか社内に考え方が定着しない」方はSFAへ投資してみてはいかがでしょうか。

なかでも、今回例に挙げてご紹介した「Mazrica Sales」なら、誰でも使いやすいUI/UXや、AIによる精度の高い営業サポート機能により、スムーズに現場に定着させていくことができます。

下記ページに強みや、できることをまとめておりますので、Mazrica Salesについて概要を知りたい方はぜひご覧ください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする