営業活動では成果を測る指標として「受注数」や「受注率」を重視しがちではないでしょうか?。

しかし、営業を改善するためには、実は「失注した原因を把握(失注分析)」することがポイントです。

失注分析とは、営業活動において成約・契約に至らなかった原因を分析し、次回以降の営業・提案活動に活かすこと。

失注した理由にはさまざまな原因があり、その原因を追究すると自社のボトルネックや改善点が見えてきます。

案外見落としがちな失注要因。今回はその「失注要因」に焦点を当て、失注要因の分析方法やツールの活用方法など実践的な内容をご紹介します。

この記事の内容

営業における失注理由分析とは?

失注分析とは、営業活動において成約・契約に至らなかった原因を分析し、次回以降の営業・提案活動に活かすことです。

失注分析を行わなければ、営業活動をどう改善すればいいのか分からないままであり、次の営業活動や商談に活かすことができません。

営業活動では、全ての案件がうまくいって受注できればいいのですが、なかなかそうもいかないですよね。

- 予算がオーバーしている

- 機能面が他社より劣っている

- 決裁が取れなかった

- 新型コロナの影響で業績が落ち込んでしまった

- 活用できるイメージが湧かない

などのように、さまざまな理由で失注してしまうこともあるのです。

失注してしまったら「残念だったね、次がんばろう」で終わりではありません。

その原因を追究し、次回同じように失注しそうなケースがあった場合に備え、失注を回避するための策を打ち出す必要があります。

また営業チーム内で共有することにより、他の営業メンバーの失注を回避できる可能性も。

受注率が高い営業組織・営業担当者ほど失注が少ないということになるので、営業生産性を上げるためには、いかに失注を少なくして受注率を上げるかがポイントとなります。

※失注を減らし、受注率を上げる営業組織を作るには、きっとこちらの資料が役に立つはずです。

▶︎▶︎営業の仕組み化から失注の少ない営業組織を作るために必要なセールスイネーブルメントとは?

失注とは?

そもそも失注とは、受注に失敗することを指します。たとえば、商品を開発してクライアントに商品のプレゼンをしたものの、導入してもらえなかった、または導入を検討してもらったもののキャンセルされた状態です。

失注が続けばモチベーションが下がるほか、商品開発に費やした時間や工数が無駄になる可能性もあります。

失注分析の目的

失注分析の目的は、主に同じミスを繰り返さないことと業務を効率化することにあります。

失注するのは、営業面や機能面など何かしらの課題があるためです。分析することでそれを改善し、次の商品開発や営業に活かせるでしょう。

失注してもほったらかしにしておけば、そもそもターゲットにズレがあること、商品に不備があることに気付けず、大きな損失につながるかもしれません。

また営業プロセスのどこに問題があるのかも把握できるので、そこに注力して改善していけば業務の効率化も期待できます。

▶︎▶︎失注分析を効率化する営業現場で使いやすいSFA/CRM【Mazrica Sales】の詳細はこちら

失注要因・理由とは?2つに大別して解説

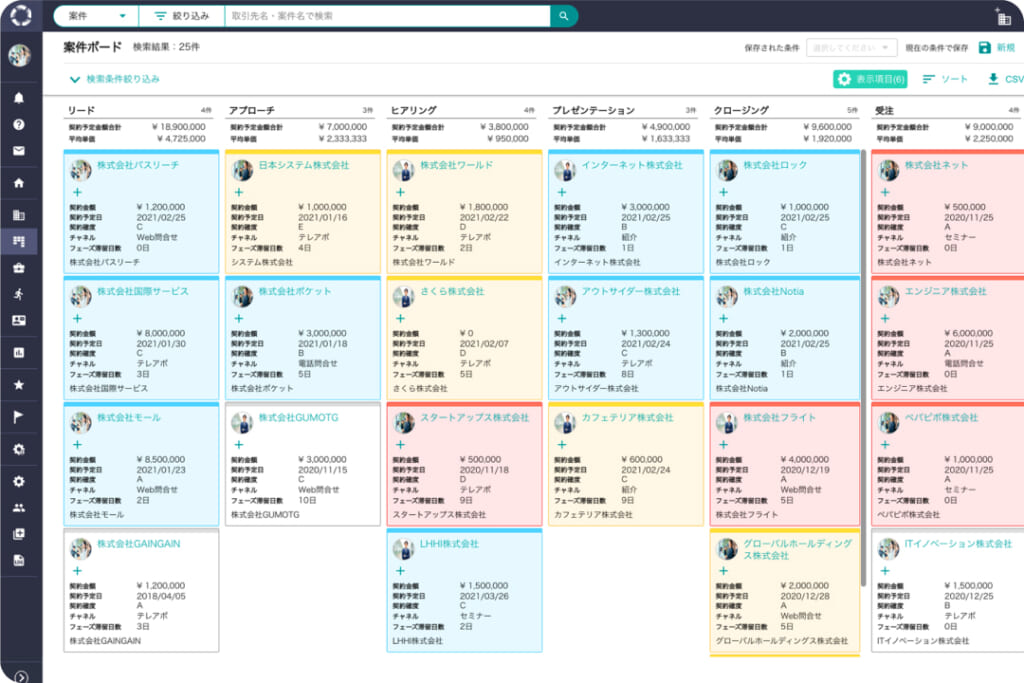

※営業支援ツールMazrica Salesでは、担当者別に失注要因を分析することも可能

失注してしまう理由には「コスト」「社内決裁」「機能不備」などさまざまな要因があります。

大別すると、製品・サービスの機能に問題がある「機能要因」と、営業の仕方に問題がある「営業要因」に分けられます。

一つひとつの失注案件の理由を確認していけば、大体この2つに分けられるでしょう。

ただし、機能要因で失注したと思っていても、実は営業要因が隠れていることもあるのです。

たとえば「この製品には機能Aがないから、機能Aを搭載している他社製品を導入する」という理由で失注してしまったとします。

この失注案件では「機能Aがない自社製品の問題」つまり機能要因と捉えられます。

ところがよくよく考えてみると、自社製品の機能Bで代用できたり、外部サービスを連携すれば機能Aのように使えたりすることもあるのです。

つまり表面的には機能要因だとしても、洞察して根本を突き詰めてみると営業要因が隠れているケースも考えられます。

それでは、機能要因と営業要因の具体的な内容についても理解しておきましょう。

機能要因

機能要因での失注とは、さきほどの例のように「お客さまが求めている機能がない」という内容が該当します。

ほかにも以下のようなケースも、失注理由としてよくある機能要因です。

- 導入コスト/ランニングコストが高すぎる

- 使いこなすのが難しそう

- 自社の業務には不要な機能が多すぎる

- すでに導入している製品と同じような機能なので、リプレイスする意味がない

- 定期的なメンテナンスに対応していない

機能要因はそもそもの製品上の問題なのでコントロールできない部分だと思われがちですが、さきほどの例のように営業次第で改善できる可能性を秘めています。

営業要因

一方の営業要因とは、営業活動上の問題で失注してしまうケースです。

さきほどの例で言うと、営業要因は「適切な提案ができなかった」ということになります。

ほかにも営業要因はさまざまな内容があります。

- コミュニケーション不足で信頼関係を築けなかった

- 顧客の稟議をサポートできなかった

- 納期やスケジュールが曖昧だった

- 他社の提案内容のほうが良かった

このように営業要因は改善しなければいけないことが明確なので、ピンポイントで改善策を打ち出せます。

▶️▶️個々の営業パフォーマンスが向上するセールスイネーブルメントとは?

失注要因の分析で売上が上がる理由

先述のように、失注した理由には顕在化している問題だけでなく、潜在的な問題が隠れていることが少なくありません。

失注要因の分析はこれらの潜在的課題を見つけ、新たに効果的な打ち手を考えるために重要です。

さらに、失注要因と顧客の業種・業界をクロス分析すれば傾向がつかめるようになり、事前に対策を講じることができるようになるでしょう。

このように、失注要因を分析することで、次に同じように失注しそうになった場合に回避できるだけでなく、事前に対策を講じてスムーズに受注につなげる効果もあります。

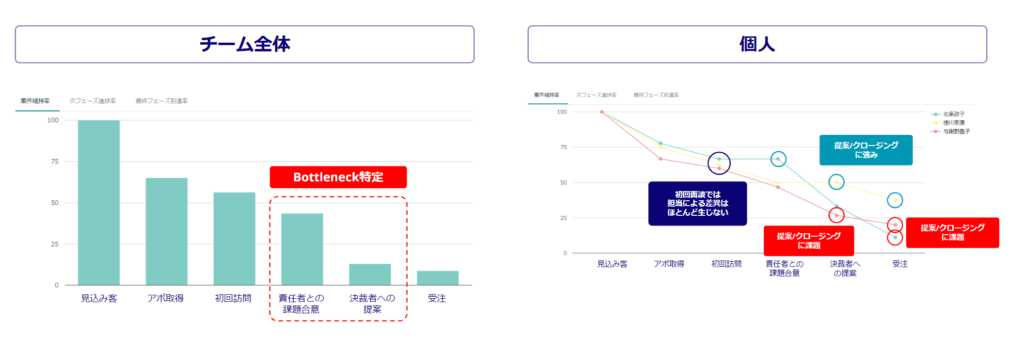

また、営業担当者ごとの失注分析で各担当者のボトルネックを見つけることも可能です。

結果として営業生産性が向上し、売上がアップすることが期待できるでしょう。

関連記事:売上拡大に必要なこととは?拡大を妨げる要素と6つの具体施策

失注分析で得られる3つのメリット

失注分析を行うと、営業活動の改善につながる重要な気づきが得られます。ここでは、特に大きな3つのメリットを紹介します。

1. 自社の弱点や改善ポイントが見える

「価格が高い」「提案内容が弱い」など、失注の理由を集めることで、自社の課題が明確になります。同じような理由で失注している場合は、製品・サービスの見直しや資料改善のきっかけになります。

2. 営業プロセスのボトルネックを特定できる

失注した案件を商談ステージごとに分析すれば、どこでつまずいているかが分かります。たとえば「初回訪問後の失注が多い」とわかれば、ヒアリングや提案の質を高める必要があります。

3. 営業担当者ごとの課題が明らかになる

担当者ごとに失注の傾向を見れば、個別の強みや弱点が見えてきます。「クロージングが弱い」「競合比較に弱い」といった課題が分かれば、適切な指導やトレーニングが可能になります。

失注要因分析の方法5選

※営業支援ツールMazrica Salesなら失注分析が簡単にできる

ここからは、失注要因の具体的な実践方法について解説します。

失注要因の分析を始める前に、まずは過去の営業案件や失注理由などのデータを整理しましょう。

失注理由以外にも「顧客名」「営業担当者名」「提案日時」「失注までの期間」「そのときの競合」など、できるだけ詳細なデータを洗い出します。

なぜなら失注要因は大まかに分析するのではなく、営業パーソンや業界などの要素をセグメントしてクロス分析することで、より明確に原因を追究できるからです。

▶︎▶︎失注要因の分析に使えるおすすめSFA/CRM「Mazrica Sales」の詳細はこちらから

1. 営業パーソンごとに比較を行う

1つめに紹介するのが、各失注案件を担当した自社の営業パーソンごとに比較をする方法です。

各営業パーソンの失注要因の傾向を掴むことができ、一人ひとりに合わせた対策を考えやすくなります。

たとえば営業パーソンごとに「競合に負けることが多い」「連絡を怠りがち」などの傾向が分かれば、適切に指示・指導をして改善していくことができるからです。

また、営業組織全体で「コスト」が失注要因として最も多かったとしても、営業パーソンによって「提案内容」「決裁者への一押し」など根本の営業要因が異なる場合は、営業の標準化を図る必要があるでしょう。

失注要因と営業パーソンの比較には、SFA/CRMの活用がおすすめ。

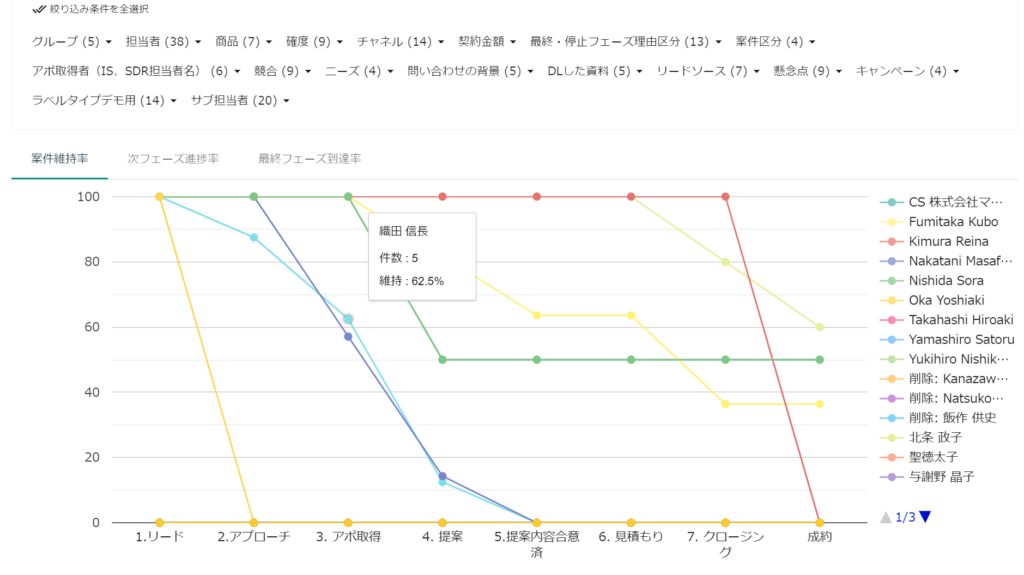

たとえば弊社のMazrica Salesでは「ファネル分析機能」が標準搭載されており、営業担当者ごとの各営業フェーズでの案件維持件数を自動的にグラフ化できます。

Mazrica Salesのファネル分析レポート。受注までの維持件数や維持率をチーム、個人ごとに確認できます。

2. 営業のプロセスごとに比較を行う

営業プロセスの各フェーズで、失注要因を分析することも効果的です。

営業プロセスは「アポイント」「初回商談」「ヒアリング」「提案」「決裁者へのプレゼン」「クロージング」など複数のフェーズがあります。

「どのプロセスにおいて、どんな原因で失注したのか」を分析することで、自社の営業プロセスにおけるボトルネックを洗い出せます。

たとえば決裁者プレゼンにおいてコストの問題で失注することが多いのであれば、提案の方向性を変えたり競合との価格比較表を作ったりするなどの打ち手が出せます。

また営業プロセスと営業パーソンを掛け合わせると、営業パーソンごとの苦手な営業フェーズが把握でき、より具体的な改善策を見つけられます。

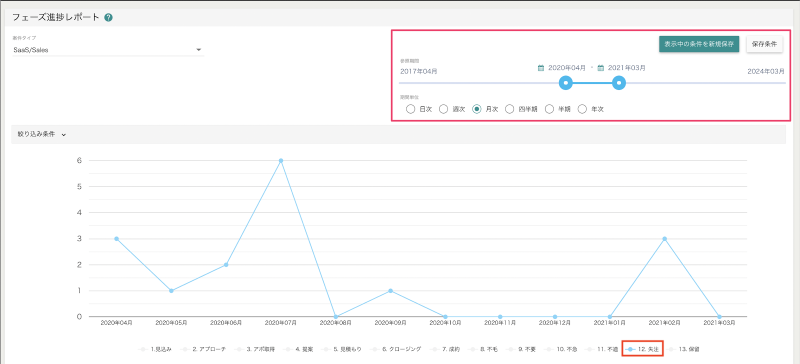

Mazrica Salesのファネル分析機能では、営業プロセスごとにさまざまな視点から失注分析ができます。

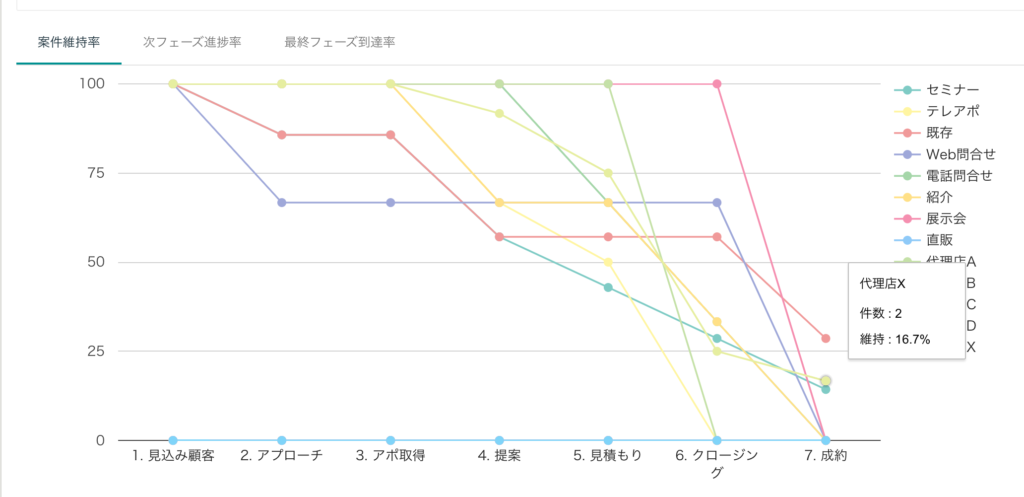

営業プロセス×営業パーソンだけでなく、商材やチャネルなどによっても案件維持数や最終フェーズ到達率を分析可能です。

営業プロセスを見える化する効果と方法について、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:営業プロセスとは?見える化の効果と営業力強化のポイント

3. 競合ごとに比較を行う

失注要因では、競合他社に負けてしまうケースも多く見受けられます。

お客さまがどんな理由で競合を選んだのかを把握できれば、自社のボトルネックや攻め方が発見できます。

たとえば「競合Aにはコストの問題で負けることが多い」「競合Bには導入スピードで負ける」などの傾向をつかめられれば、競合となる製品に応じて営業の切り口を変えることができるでしょう。

また競合製品と顧客の業界をクロス分析すると「この業界は競合Aのような製品を求めている」「こっちの業界は自社製品との相性がいい」などの傾向を見つけられ、経営判断にも役立ちます。

4. 受注先の業界ごとに比較を行う

顧客の業界によっても失注要因が異なる場合があります。

自社が得意な業界・不得意な業界を理解し、不得意な業界の傾向をつかむことで失注数を減らす対策を講じられるかもしれません。

たとえば「業界Aの失注要因No.1は導入時期」という傾向がつかめれば、業界Aにアプローチする際には商談回数を減らしてリードタイムを短くするよう営業手法を変えることができるでしょう。

また業界を年度でクロス分析すると、自然災害や新型コロナなどの外的要因が失注数に影響を及ぼしていることも考えられます。

どの業界がどんな外的要因に影響を受けやすいかを分析できれば、事前に対策を打ち出せます。

Mazrica Salesのファネル分析機能では、顧客別・業界別の分析も可能。

数値を基に、業界による傾向を掴むことができます。

5. マーケティングチャネルごとに比較を行う

商談を獲得するには様々なマーケティング施策を行うでしょう。展示会出展、web広告、アウトバウンドコールなど様々あるでしょう。失注分析においても、獲得した商談がどのリードソースなのかを分析することで有効なマーケティングチャネルとそうでないチャネルを分析することができます。有効な施策については更にマーケティング費用を投資し、そうでないチャネルはやり方を変える必要があります。

Mazrica Salesのファネル分析機能では、マーケティング施策別の分析も可能です。

失注要因分析に便利なツール・SFA/CRM

具体的な失注要因を分析するためには、各営業案件の詳細なデータを蓄積しておける基盤が必要です。

Excelで営業管理をしている組織も少なくありませんが、自社の根本的なボトルネックを探ってロジカルに分析するためには、Excelではなかなか難しいことも多いでしょう。

参考記事:エクセルを活用した案件管理・進捗管理のポイント|営業管理のトレンドとは

そこで、失注分析には営業支援システムであるSFA(CRM)の活用がおすすめです。

営業に関連するさまざまなデータを蓄積し、自動的に分析してくれる機能が搭載されているため、工数をかけずに高度な分析が可能になります。

▶️▶️【入門編】SFAの基本がこれ一つで全て分かる!できることや導入方法を知りたい方はこちらから

SFA/CRMで営業活動の可視化を可能に

SFA/CRMを活用する、の最たる目的の1つは、営業活動の可視化(見える化)です。

営業の可視化が重要な理由の1つに、営業活動は属人化する傾向があります。

かつての営業活動では、各営業パーソンに属人化されており「どの顧客にどの商品を売っているのか?」「どの案件がどの段階まで進んでいるのか?」が不透明でした。

しかし、これでは引継ぎやチーム内での情報共有が困難なだけではなく、適切な対処ができず本当は受注できた案件を失注させてしまうなどの営業の機会損失にもつながるわけです。

SFA/CRMを導入することで、各担当者が抱えている営業案件の内容や進捗を可視化でき、営業管理しやすくなります。

営業活動の可視化はボトルネックの発見やトラブルの防止にもつながり、営業チャンスを逃さずに対応でき「もったいない」案件をなくす効果も期待できます。

SFA/CRMについてはこちらの記事内で詳しく解説しています。

関連記事:

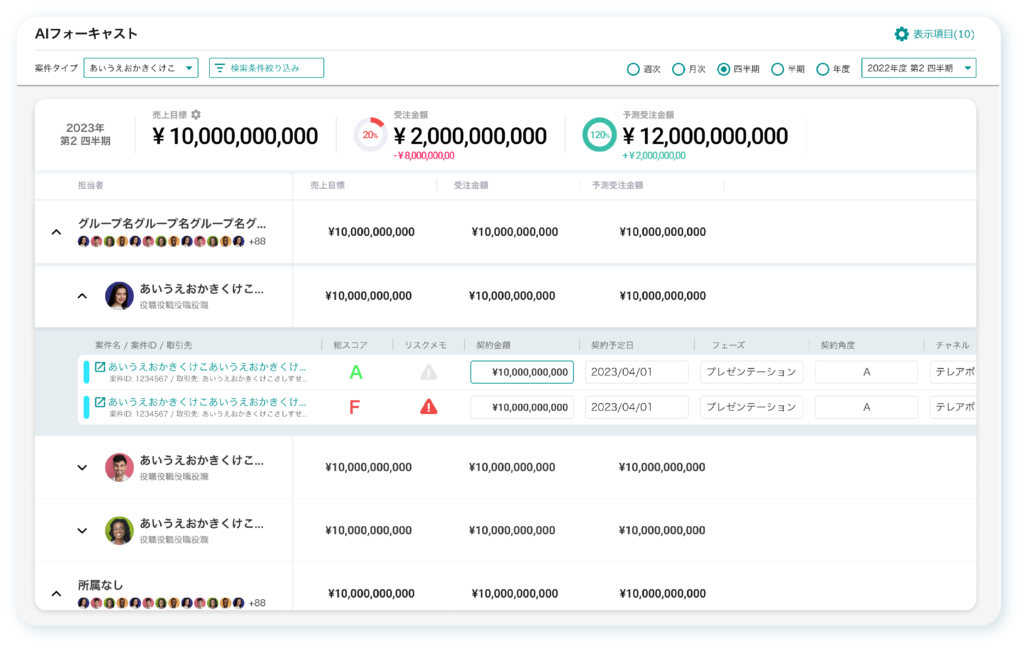

失注の要因を自動で分析してくれるAI機能

SFAは失注要因の分析に大きな効果を発揮します。

分析機能が搭載されているSFAでは自動でレポートを抽出でき、効率的に失注要因を突き止めることができるのです。

弊社、株式会社マツリカが開発・提供しているSFA「Mazrica Sales」には、さきほど紹介したように「ファネル分析機能」という案件維持数や最終フェーズ到達率を分析する機能を標準搭載しています。

営業担当者や顧客ごとにファネル分析をすることにより、失注の原因が直感的に把握できます。

さらにMazrica SalesにはAI機能(Mazrica AI)が搭載されていることも特長です。

蓄積された営業情報からAIが自動で勝ちパターンを抽出し、効果的な次の一手を提案してくれます。

これにより営業が制約に至るまでの確率がグッと高まり、誰でも営業活動で成果を出せる「営業の標準化」が実現可能です。

Mazrica AIでは、AIが各案件の目標に対する達成度合いを%表示してくれます。

また、AIが予測する契約金額、契約確度、契約予定日を総合的に加味してスコアリングしてくれるので、どの案件を優先的に進めれば良いのか?判断がしやすくなるでしょう。

▶️▶️️AIが営業の勝ちパターンを考えてくれるMazrica AIのサービス紹介資料はこちらから

(参考)購入の決め手とは?

SiriusDecisions社(現在はForrester社が買収)による2015年の調査では、新しく購入した製品の決め手として「価格」と回答したのはわずか8%でした。

ちなみに1位は「その企業との過去の経験(34%)」、2位は「買い手のニーズに合ったオファーを提供してくれること(18%)」となっており、顧客は価格よりもそれまでの信頼関係や最適な提案内容を重視していることがわかります。

アメリカのデータではありますが、失注の理由として営業要因を追究することは有効であり、営業要因を強化することで受注率が高まると言えるでしょう。

関連記事:SFA(営業支援ツール)おすすめ比較10選【2025年最新】

失注を事前に防ぐ便利なデジタルセールスルーム(DSR)

デジタルセールスルーム(DSR)とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースのことです。

デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。これを活用することでクロージングを早めることができます。

参考資料:デジタルセールスルームとは? ~ 概要・主要ツール・ユースケースを紹介 ~

Mazrica DSRは営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

顧客は営業から送られてくるメールから必要な情報を探すことに日々疲れています。必要な情報を1ページに集約して提供することで、顧客の購買体験をより良いものにします。これにより、競合の提案と購買体験の差をつけることができます。

Mazrica DSR のバイヤートラッキング機能で失注リスクを察知

Mazrica DSR のバイヤートラッキング機能(エンゲージメントレポート)の活用で、お客さま内での購買関与者の誰が、いつ、どのコンテンツに、どれくらいアクセスしていて、どんな興味と懸念点があるのかをレポーティングすることができ、上申後の棄却や最終稟議での逆転失注、コンペ負けリスクを事前排除できるようになります。

失注の原因は本当にコスト?隠れた課題の理解がカギ

失注の理由で大きな割合を占めるのがコストの問題です。

コストとひとことで言っても「他社製品との比較の結果、コストが高い」「費用対効果を分析した結果、コストが高い」など、さらにさまざまな原因に枝分かれします。

製品のコストは変更することが難しいため、コスト要因での失注は仕方がないと思われる傾向がありますが、表面化しているコスト要因でも根本には営業要因が隠れていることもあるのです。

コスト要因の裏側にある営業要因には、以下のような理由が隠れています。

- 最適な料金プランを提案できていない

- 提案内容が価格訴求になってしまっている

- コスト以上の付加価値を提案できていない

- 決裁者に提案できるチャンスがなかった

- そもそも他社製品を導入する方針で相見積もり目的の商談だったため、リードの質が良くなかった

このように、コスト要因には営業要因が隠れていることが多々あります。そして、その事実に気づかず安易に値引きなどを行ってしまうことはとても危険です。

失注要因の分析は、このように根本に隠れた要因を洗い出し、適切に改善していくために必要なプロセスであるといえるでしょう。

関連記事:営業で値引きしない方法とは?値引きなし営業ができる3つのポイント

終わりに

失注要因の分析は、営業の生産性を向上し売上アップに効果があります。

失注要因には「機能要因」と「営業要因」があり、特に営業要因については適切な対策によって大幅に改善することが可能。

SFAを用いた失注要因分析は、より具体的な営業課題を洗い出し、明確な改善策を打ち出すために有効です。またDSRを活用することで買い手の温度感をリアルタイムで把握することで失注のリスクを事前に排除できるようになります。

ぜひ営業要因を改善して失注を減らしていきましょう。

また、機能要因はコントロール不可能と思われがちですが、製品のブラッシュアップにより改善できる可能性があります。

その際にもSFAに「顧客がどんな機能を求めているのか」「どんな使い方をしたいのか」という情報を蓄積していれば、ニーズを分析して開発部門に共有することができます。

失注分析や防止のシーンでSFAやDSRを活用していきましょう。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする