「売上を拡大させること」は企業全体の目標であり、営業やマーケティング等個別部門でも共有して持つ目標です。

しかし、一口に売上を拡大させるといっても、どうしたら売上が拡大するのか、具体的に何をすればいいのか、 迷っている人も多いのではないでしょうか。

今回は、売上が伸びない原因と、それらを解決できる6つの施策をご紹介します!

▶▶【経営者・営業マネージャ必見】売上を拡大させるために実践すべき「営業改革」とは?

この記事の内容

売上とは?

そもそも売上とは何を指すのでしょうか。売上とは、企業が商品やサービスを販売した際に得る収益のことで、売上の総額を売上高と呼びます。

売上高から売れた商品が販売するまでにかかった費用(売上原価)を引いたものが粗利益であり、これが会社のもうけになります。

そのため、会社全体の利益を伸ばすために、売上を拡大させていく必要があります。

売上の構成要素

売上を構成する要素は、客単価×顧客数×購買頻度になります。

例えば、200円のノート、50円のペンを販売した場合、とある顧客がノート一冊、ペン二本を購入した場合、客単価は300円になります。300円支払う客が100人いて、月に二回来店したとすると、月の売り上げは300×100×2=60000円となります。

このように、客単価、顧客数、そして顧客の購買頻度の増減に比例して売上は増減します。

つまり、売上を拡大させるにはこれら三要素を増加させていくアプローチが必要になります。

売上拡大を妨げる3つの要素

売上拡大を妨げる要素から逆説的に効果的な施策を探っていきましょう。

こちらも三要素に絞ってみていきます。

1. 客単価が上がらない理由

①軽率な値下げ・値上げ

顧客により多く買ってもらえるように、価格戦略をするのは必要な手立てです。しかし、無秩序に行ってしまうと客単価の減少につながります。

例えば、商品の価格を急激に引き下げた場合、一時的には消費者がその商品に注目することがあります。しかし、その後、値下げの継続を期待して購買を見送る可能性や、商品品質の低下による中長期的な信頼の減少してしまうことで、中長期的にはマイナスになる恐れがあります。

②顧客のニーズを追えていない

価格設定のこととも関連しますが、顧客が「何を求めているか」ということを常に考える必要があります。

質よりも低価格が求められているときに多くのコストを費やして良質な商品を作っても、顧客のニーズを満たせていないので、顧客は購入してくれず、客単価は伸びません。

顧客ニーズの把握は何より行うべきことですが、それに手を回す時間がなかったり、情報源がないなどの状況があります。

2. 新規顧客数(受注数)が増えない理由

新規顧客数(受注数)を分解すると、

受注数 = 商談数 × 受注率 × 営業人員数

となります。商談を多くするほど、そしてその受注率が高いほど、また営業に当たる人員が多いほど、数値的に新規顧客は増えていくことになります。

受注数は更に分解すると、

見込客数 × アポ獲得率 × 受注率 × 営業人員数

つまり、商談に至るにもまず見込み客をより多く獲得し、そこから更にアポ獲得を成功させなければなりません。

従って、新規顧客獲得を妨げる要因として挙げられるのは、

- 見込み客(リード)獲得不足

- 見込み客(リード)育成不足

- 受注率が低いこと

- 人員不足

があるでしょう。

①見込み客(リード)獲得不足

案件を獲得し、顧客数を増やしていくためにはリードを獲得しなければ始まりません。

リードの獲得にあたっては、まずはリードを獲得する目的、ターゲット、手段を整理する必要があります。

例えば、「既存顧客は年齢層が高い女性が多いが、もっと若い人にも商品を購入してもらいたい」という目的があった場合、ターゲットは「若い女性」と設定でき、若い女性の目に留まるようにするために、「Instagram」などのSNSを中心に、タイムラインやフィードに広告を提示してそこからLP等に誘導する、といった手段につなげていくのが効果的です。

関連記事:リード獲得とは?7つの効果的な見込み客獲得方法を解説!

②見込み客(リード)育成不足

見込み客(リード)を獲得することは一般的な営業動のとっかかりとして非常に重要ですが、もちろんそこで終わりではありません。リードは将来的に顧客になる可能性がある層なので、獲得したリードの購買意識を高め、確実に「顧客」となるように育成していく必要があります。

この段階を放置していると、せっかく獲得したリードは離れていってしまい、顧客の獲得にはつながりません。

関連記事:リードナーチャリングとは?6つの手法と成功のためのポイントを解説

③受注率が低い

受注率が低いと、どれだけ商談を行っても成果につながりません。

まず、受注確度の予測が甘いと受注率の低迷につながります。受注確度の違う商談に対して同じようなアプローチを行っていると取りこぼしが多くなってしまいます。

そのため、営業やマーケティング、そしてインサイドセールス全体で受注確度を確認できるしくみや、それぞれどういった案件にどのような対応をすべきなのかという基準が強要される必要があります。

また、失注からを学びきれていないことが受注率の低さに影響します。

失注してしまった後は、「顧客の課題に対して満たせたなかった点は何か?」「競合相手に比べて足りなかったことは何か?」と問い直し、解決・改善につなげていく必要があります。

関連記事:受注確度とは?ブレない管理基準の作り方やメリット・ランク付けの方法を解説

④人員不足

人手不足は、人件費増加などコスト負担の上昇や、企業業績への悪影響も引き起こします。

帝国データバンクの調査によると、現在日本の43.8%の企業で正社員の人手不足の問題があるとされています。

「農・林・水産」系企業では 64.2%と 51 業種中で最も高い割合であり、次いで、IT人材の不足が影響している「情報サービス」が 63.9%、職人の高齢化などが懸念される「建設」が 62.1%と続いています。

(参考:人手不足に対する企業の動向調査 2021年10月/https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p211105.html)

こういった人手不足の原因には、外的要因として少子化や国内人口の減少、内的要因としてすぐやめてしまう人が多かったり、そもそも求人に応募がないことなどが挙げられます。

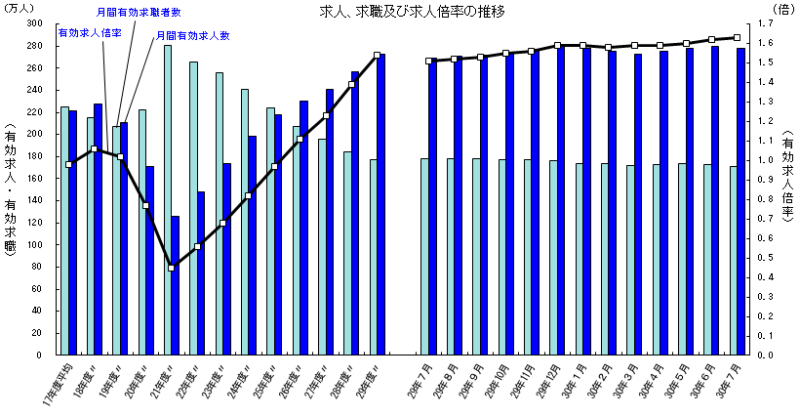

このような原因から日本の企業における有効求人倍率は高くなっており、企業にとって人員を採用しにくい状況になっています。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212893_00037.html)

関連記事:顧客獲得の効果的な方法とは?新規開拓からリピーター獲得まで徹底理解

3. 購買頻度が上がらない理由

①ペルソナを意識した顧客管理が足りていない

どんなに良い商品でも、顧客心理にダイレクトにアプローチできるものでなければ、リピートにつながりません。

「みんなが欲しい」商品でなく「あなたが欲しい」商品を顧客全員に対して販売できるように、顧客それぞれのステータスやランク付けを行う必要があります。

関連記事:ペルソナマーケティングとは?ペルソナの設定方法から注意点まで

②サポート・フォロー不足

ただ待っているだけでは、一度お店を出た客が戻ってくることは少ないです。

新規顧客を獲得するために奮闘するように、リピーターを獲得するにも十分奮闘しなければなりません。良くも悪くも商品や企業に対して何の印象も抱いていないと顧客は戻ってこないため、まずは企業の存在を思い出してもらう必要があります。

購入後のアフターフォローや、ダイレクトメッセージでの呼びかけ、メルマガ等を取り入れましょう。

売上を拡大させるための7つの具体的な戦略・解決策

売り上げが伸び悩む原因を理解したうえで、ここからは具体的に何をしたら良いのか、戦略や施策について解説していきます。

1.営業支援ツール(SFA)の有効活用

売り上げが伸び悩んでいる状況を飛躍させる有効手段の一つは、「営業支援ツール(SFA)」を活用することです。SFAでは、顧客管理や案件管理の自動化により、

- 「営業活動の効率化」

- 「営業の予実の管理」

- 「営業活動の履歴管理」

- 「営業活動の見える化」

が可能になります。

SFAの導入にあたって、ツールが定着しないまま使われずじまいになってしまうことが度々あるようです。導入する前に、まず以下の項目をチェックしましょう。

・ツールを導入する目的ははっきりしているか

あいまいな目的でなく、リードの質の向上や商談件数の増加など、明確な目的を持って導入を行うべきです。

・ハウスリストは足りているか

ハウスリストとは、自社が獲得したリードや顧客の情報です。

自社と一度でも接点を持っているリード・既存顧客の、氏名・企業名・連絡先・獲得チャネル・営業アクション履歴などが蓄積されています。いざツールを導入して数値を分析しようとしても、十分なハウスリストがないと、分析できるほどの数字がないため効果測定ができないといった状況にもなり得ます。

・ツールは現場目線で使いやすいものを選ぶ

ツールの操作や機能が複雑で使いこなせずに失敗してしまうこともよくあります。

どのツールを導入するか選ぶとき「とにかく機能が充実しているものが良いのでは」と思って、多くの機能が搭載されたツールを選んでしまうこともあるでしょう。

しかし操作や設定が複雑で機能が多すぎると、使いこなすまで時間がかかってしまい、運用が軌道に乗せられずに終わってしまうことも。

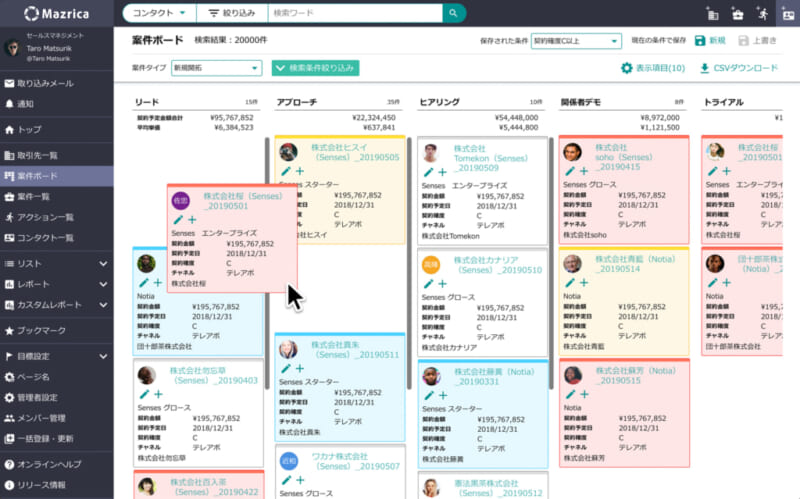

ここからはSFA「Mazrica Sales」を活用した事例をご紹介します。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方から成功事例まで解説

▶▶現場の営業生産性を向上させる次世代営業支援ツールMazrica Salesとは?

Mazrica Salesでは、御覧のように一覧表示できる案件ボードで、登録された案件の情報を基に案件の状況を一目で把握することが可能です。

アクションの期間が空くほど色が青→黄→赤と変わっていくため、受注確度の確認にも最適です。

また、取引先との間で行った商談の詳細情報の入力・共有ができ、取引先とのメールのやり取りや訪問履歴など、顧客との接点を案件ごとに管理できます。

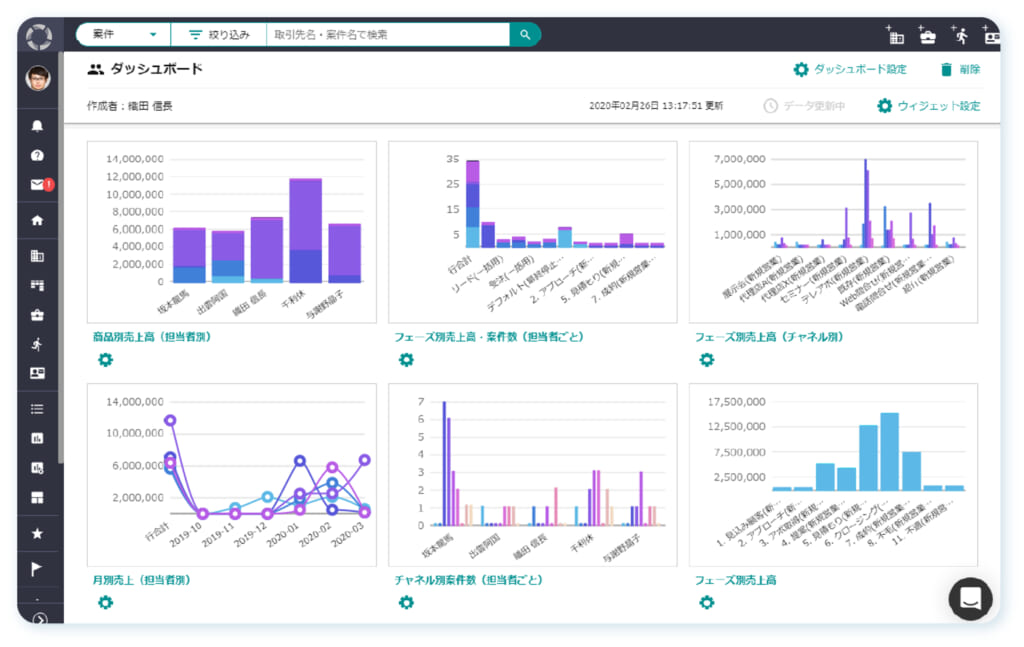

ほかにも、Mazrica Sales上で流入チャネルごとの売上金額や受注数が分析できるので、マーケティング施策の結果を計測できるだけでなく成果を出しやすいチャネルの把握にも役立ちます。

※Mazrica Salesでは営業担当別、チャネル別の売上状況、売上拡大に必要な分析を簡単に行うことができます。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】Mazrica Salesで解決できる課題や機能・特長を解説!

また営業フェーズごとのリード全体の売上分析をすれば、リードの質を評価できます。初回訪問から受注までの下がり方が大きいほど、リードの質を見直す必要があるのです。

さらに属性ごとの分析をすれば、業界や企業規模などに応じたマーケティング施策のヒントにもなるでしょう。

このように、Mazrica Salesを活用すれば、営業部員に時間が足りない問題が解決でき、さらに効率の良い商談や、リードや顧客の管理が行えます!

尚、SFAを活用した売上向上の具体事例をこちらの記事で詳しく紹介しています。

関連記事:売上向上に必要なこととは?SFAを導入して39.6%の売上を改善した具体事例

2.PRMツール、グループCRMの有効活用

直販だけでなく代理店を活用した販売網を形成している企業も多いでしょう。そんな時に役に立つのがPRMツールです。PRMツールの活用で代理店へ一斉にお知らせができ、かつ各代理店の案件管理や売上管理も一つのプラットフォームで行うことができます。「代理店」という販売網の成果を最大化するためのツールです。

【Hiway(ハイウェイ)】

Hiwayは販売パートナー(代理店)の開拓、営業連携、情報共有、コミュニケーション活性化を支援します。パートナービジネスの戦略立案から実行を支えるPRM(Partner Relationship Management)ツールです。

パートナービジネスの現場では、メーカーとパートナー企業の間の情報共有はメールやエクセルで個別に行われてることが多く、パートナー企業からの質問や問い合わせに対し、同じ資料や返答を何度もやりとりするケースが頻発しています。案件共有や新機能、価格改定などの重要な製品アップデート情報を、正確かつ迅速に多くのパートナー企業に伝達するのは大変手間がかかり大きな課題となっています。

これらの課題を解決するため、「パートナーポータルサイト機能」をはじめ様々な機能を実装しております。

ホールディングス企業がグループ企業の案件管理や営業リストの共有をするのにも最適なツールです。

製品ページ:https://product.hiway.app/

3.目標設定

目標設定をすることで、より数量的で確実な売り上げアップが目指せます。

目標設定の具体例としては、次のようなものがあります。

・一日5件以上のアポイントを獲得し、前年同月の売上100万円を20%更新する

・新規顧客の獲得率を前期比170%にする

・インサイドセールスと連携して月間営業件数を30件増やす

・CRM活用セミナーを開催して既存顧客のリピート率を10%上げる

・社内ロールプレイングをとおして成約率を10%上げる

営業目標を立てるには、以下の「SMART」法則を活用するのが最も有効です。

(1)SMART法則

- Specific(明確性)…明確な目標であるか

- Measurable(計量性)…数字で管理ができるか

- Achievable(関連性)…誰がやるのか割り当てできるか

- Relevant…達成できる”適度さ”か

- Time-related(期限設定)…期限が決まっているか

また、トップ営業の目標やイメージを模倣することも有効です。

▶️▶️【無料配布中】トップ営業パーソンが実践する4つの法則とは?

(2)PDCAサイクル

的確な目標設定ができたら、PDCAサイクル(Plan、Do, Check、Action)に落とし込み、継続・改善を繰り返しながら、目標達成へとつなげていきましょう。

PDCAサイクルの具体的な手順は以下になります。

① Plan(計画):

自社のウェブサイトへの訪問者数が少なく売上につながらないという問題があるとします。まずはこの問題点を改善するために「1日当たりの目標訪問者数」を決め、具体的な数値目標を達成するためにすべきことの計画を立てます。サイトへの訪問者数を増やすためには、WebサイトのSEO対策や導線の整理、デザインの整理などが有効でしょう。

② Do(実行):

Planを基にして、サイトのデザインを見やすく変更したり、読者が求めていそうな情報を載せたりするなどの実行に移ります。

③ Check(評価):

Planで設定した目標がDoによりどれくらい達成できたかをCheckします。サイトのログを解析して、訪問者数や性別や年代の訪問者の属性、平均滞在時間、上位の検索キーワードなどを抽出してみましょう。そして、Doの課題点や良かった点を洗い出します。

④ Action(改善):

Checkで出た課題の改善方法を分析・考察します。目標訪問者数が達成できなかった場合は、サイトのデザインや構成に問題はないかなどを新たな視点で検証します。訪問者数が上がった場合は、Doの何が良かったのかも分析しましょう。新たな改善策ができたら、それを基に次のPlanを決定していくことになります。

関連記事:PDCAサイクルとは?PDCAサイクルを効率的に回す3つのコツを紹介

4.顧客ニーズの把握

(1)ソーシャルリスニング

顧客ニーズの把握の手段としてまずアンケート調査は基本ですが、ほかにもSNSなどによるソーシャルリスニングという手段があります。

ソーシャルリスニングとは、TwitterなどのSNSで、人々が投稿した日常的な会話や行動データを収集し分析する方法です。

人々が抱える課題について、アンケートよりも顧客目線の切り口で知ることができます。簡単に顧客の生の声を知ることができるのがメリットですが、データの信頼性に欠けるのがデメリットであるといえます。

(2) ペルソナによる顧客像統一

顧客のニーズを把握するのに顧客分析は欠かせません。ここでは、効率的な顧客分析のフレームワークをご紹介します。

顧客のニーズを把握するのに顧客分析は欠かせません。ここでは、効率的な顧客分析のフレームワークをご紹介します。

①RFM分析

RFM分析は、以下の3 つの指標で顧客をランク付けする手法です。

・Recency (最近の購入日)

最終購入日が近い顧客のほうが、何年も前に購入した顧客より良い顧客と考えます。

・Frequency(来店頻度)

来店頻度が高いほど常連顧客。低い場合は不満足な可能性があり、高い場合は新規顧客が少ない。

・Monetary (購入金額ボリューム)

購入金額が大きい顧客の方が良い顧客と考えます。

これらの3つの指標に基づいて分析し、顧客の特性を知ることで、それぞれの顧客のニーズに合ったアプローチができるようになります。

例えば、購入日が近い顧客から最近の流行を改めて把握したり、来店頻度が少ない層、購入金額の少ない層に焦点を当てて来店頻度を増やしたり購入金額を伸ばすようなアプローチを行うなど様々な対応が出来ます。

さらに、商品が売れなくて売れ残るなども防げ、不利益を減らすことにもつなげられます。

②デシル分析

「デシル」は、ラテン語で「10分の1」という意味があります。デシル分析は、購入金額の多い順に顧客を10等分にグループ化し、分析する手法です。

これにより、売り上げに貢献してくれるグループがどのくらいの金額を払っているかを確認できます。販売価格の設定や、購買客へのサポートをどうするかを考える手助けとなるのです。

③セグメンテーション分析

セグメンテーション分析は、顧客を購買履歴ごとにグループ分けする手法です。

購買履歴は、いつどこでどんな商品を購入したかなどの情報を指し、これらを有効的に活用することで、顧客のニーズに合ったマーケティング戦略を展開することが可能です。

この方法はそれほど難しくないため、顧客分析を初めて導入するという企業におすすめです。

関連記事:セグメンテーション(セグメント分け)とは?事例で学ぶセグメンテーションと方法

④CTB分析

CTB分析は、顧客を属性によって下記の3つの指標で分類し、購買予測を立てるための分析です。

・Category(カテゴリ)

・Taste(テイスト)

・Brand(ブランド)

顧客の属性を分類することにより、どんな顧客ににどんなニーズがあるのかを知ることが出来ます。また、顧客ごとにどんな商品を買っているかをCTBの3軸で分析することにより、自社のペルソナ設定に役立ちます。自社の顧客の傾向が分かれば、その潜在顧客に沿ってマーケティング施策を出すことができます。

(3)CRMによる「顧客関係管理」

CRMとは、一般的には顧客と会社の関係性を管理するツールのことで、英語で「Customer Relationship Management」、日本語では「顧客関係管理」と呼ばれます。

具体的には、連絡先・購入履歴・会社との接触の記録・関係性の状況(商談状況)の管理などを一元的に行うことができます。 CRMを導入することで、顧客データを一元管理し、業務を効率化・最適化できる上、蓄積されたデータを分析することで、次なる一手を生み出すための示唆を得ることができます。

CRMを活用することで、顧客にスポットを当てて顧客ロイヤルティや顧客満足度を上げることで売上を増加させることが 可能になります。

関連記事:CRMとは?導入メリット・機能や選び方とツールも紹介

5. LTV(顧客生涯価値)を最大化させる

継続的な売上の獲得には、新規顧客の獲得のほかに既存顧客の保持も欠かせません。

LTVとは「Life Time Velue(顧客生涯価値)」の略であり、ある顧客が一生のうちに企業にもたらす利益の総額のことです。

従って、LTVの高い顧客とは、購買頻度が高く、購入単価の高い顧客のことを言います。

LTVの高い顧客を得れば得るほど、売上を拡大させることが可能です。

LTVを向上させるには、ニーズに忠実にに寄り添い課題を解決していくことや、様々な付加価値によって、継続して購入することのメリットを強く感じてもらう必要があります。

具体的な施策としては、ロイヤルティプログラムや、アップセル・クロスセルの実施などが取り組みやすくおすすめです。

関連記事:LTVを最大化させるには?定義や計算方法、最大化方法を詳しく解説

6.自社の商品の強みを把握する

より多くの顧客に多くの商品を売るには、営業自身がその強みや良さを把握していなければなりません。そして、その強みを前面に押し出して効果的な営業を行う必要があります。自社商品・サービスの把握にはまず「他の経営者、知人からの評価の把握」や「販売データ、口コミ等に基づいた評価の把握」といった手段が挙げられます。

また、実際に自身で強みを把握していく際に有効な手順をご紹介します。

-

-

- 全体を俯瞰し、様々な面からみてみる

- ターゲットとする顧客に合っているか

- 競合他社と比較してみる

- ネガティブをポジティブに変える

- 他社との差別化を意識し、自社ブランディングに繋げる

-

この5点に注意し、自社の商品の強みを高め、売り上げ拡大へとつなげていきましょう。

7.人材確保(採用活動)

様々な活動をしていくにあたって、やはり様々な人員が多くいたほうが良いものです。優秀な人材がたくさん入ってくるようにするために、職場環境の改善が必要です。

人材の定着に有効な取り組みとして、例えば、

-

-

- 「能力や適性に応じた昇給・昇進」

- 「時間外労働の削減・休暇制度の利用促進」

- 「勤務時間の弾力化」

-

など、勤務形態に柔軟性をもたらすことがあげられます。更に、

-

-

- 「所定労働時間内で仕事を終える雰囲気がある」

- 「従業員間のコミュニケー ションが活発」

- 「業務量・業務負担が公平」

-

といったように、労働時間や業務の采配に配慮をしていることや従業員内で良好な関係を保たれていることで、より人材確保に繋がりやすくなります。

関連記事:新入社員の育成でやるべきこととは?理想の営業組織をつくる方法

必要な人材が確保できない場合や、自社だけで対応が難しい場合には、外部の経営資源を活用する、すなわちアウトソーシングをうまく活用することも有効です。

関連記事:【最新】営業代行会社・営業アウトソーシングサービス比較13選!料金・特徴を解説

8.PR活動の推進

新規顧客獲得のためには、PR活動による集客は大きな役割を果たします。

「折込チラシやパンフレット、掲載広告」

「店頭における販促活動」

「展示会・商談会への出展」

「自社WEBサイトのSEO、UX改善」

「SNS(Facebook・Instagram・Twitter・LINEなど)によるプロモーション」

「ブログ」

など、PR活動の幅を広げ、新規顧客の獲得に努めましょう。

また、見込み客の獲得には、

「キャンペーン」

「資料請求」

「ホワイトペーパー」

などが有効な手段になります。冊子や資料配布の際に獲得する個人情報も営業力アップの一助になります。

関連記事:ホワイトペーパーの作り方を7ステップで解説!成果が上がるコツも紹介

人材確保の項目とも関わってくるところがありますが、PR活動は非常に重要な施策の一つになるので、PR担当者を決め集中的に対応したり、業務の一部をアウトソーシングに頼ることも有効です。

おわりに

売上の定義、そして売上を拡大できない原因を整理し、具体的な施策について見ていくことができました。

このように、企業内部の様々なところに原因が存在し、施策も営業部門にとどまらず、マーケティング部門やインサイドセールス部門からできることがたくさんあります。

様々な情報やデータを共有しながら、分析を進め、チームで売り上げ拡大を目指していきましょう!

以下の資料には営業データを効果的に活用し、営業成果を最大化するためのコツが書かれています。ぜひダウンロードしてご活用してみてください!