現代のマーケティング担当者に求められているのが「パーソナライズ」という手法です。

不特定多数に対するマーケティング施策と異なり、ユーザー一人ひとりの属性や興味関心に合わせた情報を提供することで、少ないリソースで効果的にマーケティングをすることができます。

今回は「パーソナライズ」にフォーカスして、その内容やメリット・デメリットなどをお伝えします。

この記事の内容

パーソナライズとは?

パーソナライズとは、各種サービスやコンテンツを同一の顧客・見込み顧客に提供するのではなく、個々の行動履歴や購買履歴に応じたサービスやコンテンツを提供することを意味します。

例えば、自社の商品を使っている100人の消費者がいた場合、100人全員が同じコト・モノに関心を持っているわけではありませんし、100人全員が同じライフスタイルで生活しているわけでもありませんよね。

つまり、顧客全員に対して画一的なサービスを提供するよりも、一人ひとりの属性・興味関心・購買行動などに合わせて個々に最適化したサービスを提供することが有効だということが分かります。

パーソナライズが重要視される理由

パーソナライズが重要視される背景は、顧客の購買行動の変化があります。

インターネットの発展やスマホの普及によって、顧客は自分が欲しい情報を欲しいタイミングで取得できるようになり、サービスを提供する企業側は不特定多数に対して一方的な情報提供では効果が得られなくなってきました。

そこで、多様化するニーズに応え、顧客がより効率的に情報を得ることで購買につなげていくためのパーソナライズにたどり着いたのです。

パーソナライズにより製造方法やマーケティング戦略も見直され、顧客それぞれの趣味嗜好や行動などに基づいた商品やサービス、情報の提供をすることが必要になりました。

パーソナライズ・カスタマイズ・レコメンドの違い

パーソナライズと似ている言葉に「カスタマイズ」「レコメンド」があります。カスタマイズとパーソナライズとの大きな違いは、「誰が行うか」です

カスタマイズは、顧客自身が欲しい情報や自分の好みにあわせて使いやすいように設定することを意味します。しかし、パーソナライズは、情報やコンテンツを提供する側が、顧客にあわせて最適化したものを届けます。

レコメンドは、いわゆる「おすすめ」のことです。情報やコンテンツを提供する側がユーザーの属性などをもとにして、同じ傾向にある人へ情報提供します。

ECに動画のストリーミングサイトでレコメンド機能を目にする機会が多いのではないでしょうか?

パーソナライズマーケティングと従来のマーケティング手法の違い

従来のマーケティング手法とパーソナライズにはどのような違いがあるのでしょうか?以下に、それぞれの違いを解説します。

マスマーケティングとの違い

マスマーケティングは、テレビCMなどを通じて企業が伝えたい情報を不特定多数のユーザーに一斉に発信する手法です。

従来は、ユーザーは企業から提供される情報を受動的に受け取るだけでした。しかし、インターネットやスマートフォンの普及により、ユーザーが自ら情報を選び取る時代となりました。

この変化により、マスマーケティングだけでは商品やサービスの販促効果が低下しているのが現状です。

マンパワーによるマーケティングとの違い

かつての見込み客発掘は、ダイレクトメールの送付や展示会・イベントの開催といった人的リソースを活用した方法が主流でした。

しかし、インターネットの発達に伴い、顧客の購買行動はより複雑化・多様化しています。その結果、従来の方法では効果を発揮しにくくなりました。

一方、パーソナライズでは、顧客一人ひとりのニーズに応じたアプローチが可能です。そのため、見込み客の発掘や育成において高い効果を発揮します。

BtoB・BtoCにおけるパーソナライズの違い

自社の業界や扱っている商材によって、パーソナライズマーケティングの対象となるのが対企業(BtoB)なのか対個人(BtoC)なのかが変わってきます。

今や、購買行動の変化は個人のプライベートな購買だけでなく、企業の担当者や決裁者などのビジネスシーンにも広がっているため、BtoCだけでなくBtoBでもパーソナライズは有効なのです。

BtoBビジネスのパーソナライズ

ブログやメール配信、eBookなどを通じ、見込み客が抱えている課題やニーズの解決方法を提供し、自社商材を利用しているイメージを持ってもらいます。

自社商材の機能や優位性をアピールするだけでなく、リードの課題を解決するためのツールとして自社商材を利用することを提案できるような内容が良いでしょう。

既存顧客に対しても、パーソナライズした課題解決策を提供することにより、アップセルやクロスセルに結び付きます。

関連記事:BtoBマーケティングとは?BtoCとの違いや基本的な手法を紹介

BtoCビジネスのパーソナライズ

ECサイトを利用しているとき、購入履歴や閲覧履歴からおすすめ商品を提案されたり、一つの商品をカートに入れたら「一緒に購入されている商品はこちら」と商品を薦められたりした経験があると思います。

このようなユーザーの属性や行動履歴から商品をレコメンド(薦める)する手法が広がっています。

他にも、検索エンジンで配信される広告もWEB上の行動履歴からパーソナライズされていますし、ユーザーが読んだ記事の履歴から最適な記事を提案するコンテンツサービスなどもあります。

パーソナライズで活用される試作例

パーソナライズはデジタルマーケティングの幅広い領域で活用されており、私たちが日常的に利用しているサービスにも数多く取り入れられています。

以下では、その代表的な施策について具体的な例を交えてご紹介します。

パーソナライズド広告

パーソナライズド広告は、ユーザーの属性や検索履歴などのデータを活用して、ニーズに合った広告を配信する手法です。

GoogleやFacebookなどのプラットフォームで広く活用されており、ユーザーの関心や過去の行動データを基に、関連性の高い広告を表示します。

たとえば、旅行に関する検索履歴があるユーザーには旅行会社の広告を表示したり、スポーツ用品を検索したユーザーにはスポーツブランドの広告を表示するといった方法が一般的です。

さらに、旅行会社が広告を出稿する際には、ユーザーの趣味嗜好に合った旅行先を提案するなど、より精緻なターゲティングが可能です。

このようにユーザーにとって関連性の高い広告を提供することで、クリック率やコンバージョン率を向上させる効果があります。

SNSでのパーソナライズ

FacebookやInstagramといったSNSでは、ユーザーの「いいね!」やコメント、共有といった行動履歴を分析し、興味のある投稿を優先的に表示する「パーソナライズドフィード」を採用しています。

たとえば、美容関連の投稿に反応が多いユーザーには、美容に関する情報を多くフィードに表示する仕組みです。

これにより、ユーザーは自分にとって有益な情報を効率的に得られるため、プラットフォームの利用価値が高まり、ロイヤリティ向上につながります。

メールマガジンのパーソナライズ

ユーザー属性や過去のメール開封履歴などを活用して、個々のユーザーに最適化されたメールマガジンを配信する手法も、パーソナライズの代表例です。

新規顧客やリピーターなど、ユーザーの状態に応じてメールの内容を変えることで、より関心を引きやすくなります。

たとえば、購入直後のユーザーには「お礼メール」を送信し、カートに商品を残したユーザーには「カゴ落ちメール」としてリマインドやクーポンを提供することができます。

こうした施策により、メールの開封率やクリック率を高め、コンバージョンにつなげることが可能です。

ECサイトでのレコメンド機能

ECサイトでは、ユーザーの購買履歴や閲覧履歴を分析して、「おすすめ商品」を提示するレコメンド機能が広く活用されています。

たとえば、過去にスポーツウェアを購入したユーザーに、同ブランドの新商品や関連小物を提案することで、追加購入を促進します。

また、Amazonでは、カートに保存した商品に関連するアイテムや過去に購入した商品の「再購入」オプションを提示するなど、ユーザーの購買意欲を喚起する仕組みを提供しています。

このようなパーソナライズ機能により、ユーザーは効率的に商品を見つけることができ、ECサイトにとっても売上アップに寄与します。

パーソナライズLP(ランディングページ)

パーソナライズLPは、ユーザーのアクセス環境や流入キーワード、地域などに基づいて、異なる内容のランディングページを表示する手法です。

たとえば、「美容液 30代」という検索キーワードで訪問したユーザーには、30代向けの悩み解決を訴求するLPを表示し、「美容液 低価格」で訪問したユーザーにはコストパフォーマンスを強調したLPを見せる、といったアプローチが可能です。

さらに、金融商品の場合では、口座未保有者には新規開設を訴求するLPを、既存顧客には特典案内を表示するなど、ユーザーの状態に合わせた最適な情報提供が可能です。

パーソナライズは、デジタルマーケティングのあらゆる側面で取り入れられており、身近なサービスでも多く活用されています。ここからは、パーソナライズの活用対象と代表的な施策例を紹介します。

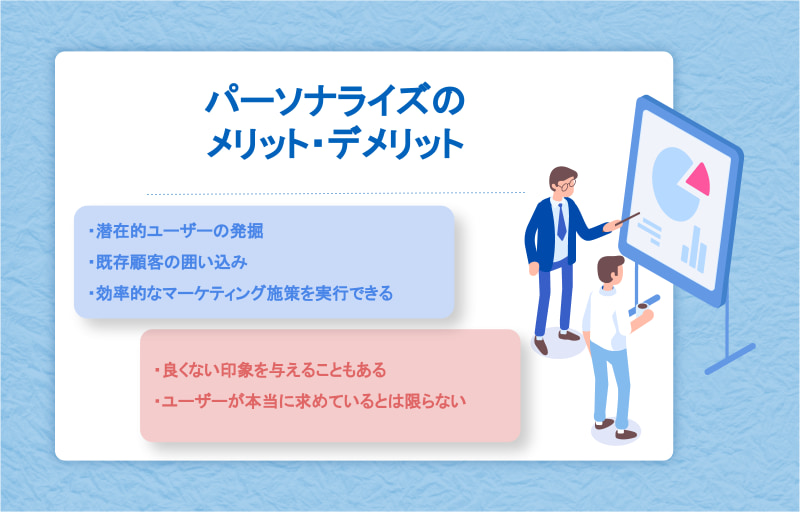

パーソナライズのメリット・デメリット

パーソナライズマーケティングは、個々のユーザーに合わせたコンテンツや情報を提供することで、心に響くアプローチを実現し、購入や契約へとつなげる手法です。

現代の消費者は、自分に合った情報を求めており、この流れに応じたパーソナライズの重要性はますます高まっています。

パーソナライズのメリット

まずは、パーソナライズを行うことのメリットについて解説します。

潜在的ユーザーの発掘

ユーザーの興味関心から最適なコンテンツが配信されるため、ユーザー自身も気づいていないニーズを掘り起こすことができます。

また、今まで自社商材を知らなかったユーザーに対しても認知度を高めることも期待できます。

既存顧客の囲い込み

既存顧客を優良顧客にナーチャリングするために、パーソナライズしたクーポンを配信したり限定商品を紹介したりするなどのキャンペーンを配信することができます。

また、ユーザーの要望を商品・サービスの開発や改良に役立てられるため、更にユーザーとの信頼関係を築けます。

関連記事:囲い込み戦略とは?BtoB業界での活用事例・成功例紹介

効率的なマーケティング施策を実行できる

不特定多数の人物に一方的に広告を打ち出していた従来の方法では、ニーズのない人やターゲット層に当てはまらない人にも広告が届いてしまっていました。

しかしパーソナライズしたマーケティング施策では、誰に・どんな内容を・どんな方法で届ければいいのかを検証できるため、効果的なマーケティング施策にのみリソースを割くことができるようになりました。

パーソナライズのデメリット

一方で、パーソナライズにはデメリットも存在します。メリットとデメリットの両者を理解した上で、パーソナライズ施策に取り組むことが大切です。

マイナスの印象を与えることもある

同じような内容の広告やコンテンツを繰り返し表示すると、ユーザーに「しつこい」という印象を与える可能性があります。

これを防ぐためには、表示頻度やターゲット層の絞り込みを慎重に検証し、適切なバランスを保つ必要があります。

ユーザーが本当に求めているとは限らない

パーソナライズは膨大なデータをもとに行われますが、消費者の趣味嗜好や流行は変化しやすく、必ずしもすべてのユーザーに的確なアプローチを提供できるとは限りません。

そのため、データの更新や柔軟な対応を怠らないことが重要です。

パーソナライズマーケティングに役立つインテントデータとは

パーソナライズマーケティングを行うにあたり、インテントデータの利活用が注目されています。

ここでは、インテントデータの概要と活用メリットについて解説します。

インテントデータとは

インテントデータとは、検索履歴やWebサイト上の閲覧履歴など、ユーザーが何らかのインテント(意図/目的)をもって起こしたアクションについてのデータを指します。

インテントデータは、3つの種類に分けられます。自社で収集した「1stパーティデータ」、パートナー企業から提供された「2ndパーティデータ」、公的機関や調査会社などが収集した「3rdパーティデータ」です。

1stパーティデータは「自社サイトへ訪問したユーザーの閲覧データ」「展示会やセミナーで名刺交換やアンケートをしたデータ」など、自社独自で収集したデータとなります。

2ndパーティデータは、レビューサイトやニュースメディアなどが広告主やパートナー企業などに対して公開・提供しているデータです。

ユーザーの閲覧データや購入データなどが提供されます。

そして3rdパーティデータは、政府などの公的機関や、調査会社、コンサルティング会社などが提供しているデータです。

インテントデータを活用するメリット

次に、インテントデータを活用するメリットについて解説します。

ユーザーのニーズを把握できる

インテントマーケティングはインテントデータを分析することで、ユーザーの課題や関心ごとを把握できます。

たとえば、自社で業務効率化ツールを提供している場合、自社サイトに多くのユーザーが訪問してきても、すべてのユーザーが同じ課題を抱えているわけではありません。

非効率な業務フローに課題を抱えているユーザーもいれば、他社ツールからの乗り換えを検討しているユーザーもいるでしょう。

ユーザー一人ひとりのページ閲覧データやメール開封データ、資料ダウンロード履歴などを分析することで、具体的にどのようなことに課題や関心をもっているのか把握できます。

マーケティングの個別化(パーソナライズ化)

ユーザーによって課題や関心ごとが異なるということは、求めている情報も違うということ。

つまり、今までのようにすべてのユーザーに対して画一的なアプローチでは、ニーズにマッチしない情報を提供してしまうことになります。

そのため、一人ひとりが求めていることにパーソナライズしたアプローチ「One to Oneマーケティング」が求められています。

アプローチ方法をパーソナライズ化するためには一人ひとりのニーズを把握する必要があるため、インテントデータを活用することが効果的なのです。

関連記事:インテントマーケティングとは?顧客解像度を上げる新しいマーケティング手法

パーソナライズの活用を推進するおすすめツール

今まで述べたように、パーソナライズは購買プロセスやペルソナなどに応じて、WEBコンテンツ、メール配信、SNS、WEB広告などさまざまなチャネルに横断して施策を打ち出します。

これらの施策をバラバラに打ち出していては、どの顧客にどの施策が効果的だったかが分からず、リソースの無駄になってしまうこともあります。

関連記事:アップセルとは?クロスセルとの違い・具体事例を解説

MA・SFA

効率的なパーソナライズマーケティングを実行するためにはマーケティングオートメーション(MA)ツールの導入が欠かせません。

それぞれのチャネル施策のデータを統合し、顧客単位で施策を進めていくことでパーソナライズマーケティングが向上していくでしょう。

MAツールによってパーソナライズマーケティングが成功するとより多くのリードを獲得できるようになるため、そこから発生する商談案件も増加させることができ、結果として受注件数の増加が期待できます。

また、パーソナライズしたキャンペーンや情報配信によってアップセルやクロスセルにもつながり、効率的に多くの優良顧客を増やすことができるのです。

そして、パーソナライズマーケティングによって質の高いリードを獲得して優良顧客までナーチャリングしていくためには、MAツールだけでなく営業支援システム(SFA)も併用して活用していくことがおすすめです。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と成功事例まで解説

全世界で5,000社以上が導入しているMAツール「Marketo(マルケト)」と、当社が開発・提供しているSFAツール「Mazrica Sales 」はデータを統合して活用することができるため、パーソナライズマーケティングからセールスまでのプロセスをスムーズに進めることが可能です。

例えば、顧客情報や案件情報はどちらにも連携されるため、Marketo上のリードアクションやリードスコアなどをMazrica Sales 上で確認することができるようになります。

これによってインサイドセールスやフィールドセールスがアプローチする前に仮説を立てることができます。

▶︎▶︎【無料PDF公開】そもそもMazrica Sales で何が解決できるのか?機能や特長をご紹介します!

MAツール「Marketo」とSFA「Mazrica Sales 」を連携させることで、営業部門とマーケティング部門の連携がシームレスになるだけでなく、オンライン・オフラインのデータを組み合わせて分析していくことで質の高い施策を提供していくことができます。

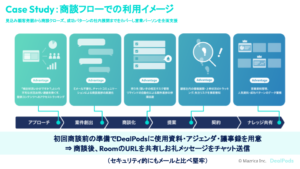

DSR

DSRツールの活用で各マーケティングチャネルでのコミュニケーションを統合し、顧客の購買活動を促進できます。

デジタルセールスルーム(DSR)とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースのことです。

デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。

DealPods(ディールポッズ)は営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

営業は、マイクロサイト内での買い手の行動情報を取得し顧客分析を可能にすることで、求められている情報を求められているタイミングで提供できるようになります。

顧客ポータルサイト(Deal Room)機能の活用でパーソナライズ化された環境下で、資料・議事録・タスク・連絡をお客さまと一緒に一元管理できるようになります。情報管理も過去情報の検索も、コミュニケーションもより早く、より楽になります。

これにより買い手は、より早く、楽に、知りたい情報を取得でき購買体験が向上します。

営業は、より早く、確実にお客様と信頼関係を築きながら案件を受注できます。

営業も顧客も、互いに協力し合い案件やプロジェクトを前に進められるようになります。

顧客向け検討推進ページ

今までメールでバラバラでやりとりをしていた、資料・議事録・タスクなどを1ページにまとめて管理することができます。検討に必要な情報が一元化されます。

コンテンツ管理機能

組織のナレッジをシェアできる機能です。「あの資料はどこにあるっけ?」という状態をなくし、「ほしいコンテンツをすぐに見つけ、送れる」状態を作ることができます。

商談テンプレート機能

商談の進め方をチームで標準化できる機能です。商談の進め方をテンプレートに登録し、営業プロセスを標準化することができます。

インテントデータ取得

顧客の「誰が・いつ・どこに・どれくらい」興味を持っているのか、ページのアクセス状況を解析することで確認ができます。「ご検討状況はいかがですか?」をなくすことができます。

SFA/CRM自動入力

顧客向け商談ページの中に記載された内容はSFA/CRMにワンクリックで転記をすることができます。面倒な社内報告を減らすことができます。

終わりに

一人ひとりのユーザーに合わせたOne to Oneマーケティングを実現するパーソナライズ。

誰しも、自分に興味のあることには大きな関心を寄せるため、現代の消費者に対しては非常に効果的なマーケティング手法です。

営業活動と組み合わせて進めることで高い効果を発揮するので、MAツールとSFAの連携なども視野に入れながらパーソナライズマーケティングの導入を検討してみてくださいね。