営業活動では、顧客に対してお礼をしたりフォローをしたりすることが目的の「後追いメール」を上手に活用することで、顧客と良好な関係性を築けます。

しかし「どのような内容にすればよいのかわからない」「どのタイミングで送るべき?」という人も少なくないでしょう。

そこで、本記事では後追いメールの書き方について、具体的な例文を紹介しながら解説します。また、後追いメールで成果を出すポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

この記事の内容

営業の後追いメールの種類

営業シーンでよく活用される後追いメールは、主に以下のようなタイミングで送るメールです。

- 商談直後:商談が終わってから、お礼や議事録を送ったり、次回のアポイントを打診したりするメール

- 停滞案件:顧客が検討中で長期間連絡がないとき、状況を確認して返事を催促するメール

- 失注案件:一度失注した顧客に、状況を確認したり他商材や新商品を提案したりするメール

- アップセル・クロスセル:既存顧客に対してアップセルやクロスセルを提案するメール

後追いメールは目的やタイミングによってさまざまな効果が期待できるため、うまく使い分けて活用することが重要です。

営業の後追いメールが重要な理由

営業活動では、なぜ後追いメールが重要なのでしょうか。

大きな理由として「顧客と良好な関係を構築する」というポイントが挙げられます。丁寧にフォローする後追いメールを送ると、案件にかける熱意をアピールできるため良好な関係性を築けます。

また、検討中や失注などの理由で長期間連絡を取っていないと、相手の記憶からは薄れていってしまいます。しかし、後追いメールで継続的にアプローチしていけば、相手の印象に残り続けることができ、ふとしたタイミングで「連絡してみようかな」と思ってもらうきっかけになるかもしれません。

ほかにも、商談後に商談内容を送っておくことでお互いの認識の齟齬(そご)をなくしたり、自社商材を改めてアピールできたりするなどの効果があるため、営業活動では後追いメールの上手な活用が重要です。

ただし、頻繁なメールや機械的なメールだと、相手にマイナスイメージを与えかねません。特に、停滞案件や失注案件の後追いメールの場合は、タイミングや内容を十分に注意しましょう。

関連記事:インサイドセールス(SDR)のKPI|目標設定と管理のポイント

商談直後の後追いメールの書き方

それでは、ここからは後追いメールの具体的な書き方やポイントなどを紹介していきます。まずは、商談直後の後追いメールに関して見ていきましょう。

商談直後は、商談内容を振り返るだけでなく次へとつなぐ大事な役割をもっています。商談から日数が経ってしまうと顧客の購買意欲も低下していってしまうため、少なくとも商談の翌日までには送りましょう。

商談直後の後追いメールに含めるべき内容

商談直後の後追いメールでは、以下のような内容を盛り込みましょう。

- 商談内容や提案内容の要約

- 商談中の質問への回答

- 商談中に使用した提案資料や見積書など

- 次回アポイントまでのスケジュールや商談日の設定

商談を前進させるためには、特に「次回アポイントまでのスケジュール」が重要です。

たとえば、商談時に顧客側が「担当部署に内容を共有して検討する」という結論になった場合、そのままにしておくと顧客の社内での検討が進まない可能性があります。そのため「担当部署との検討はいつ頃完了してほしいか」「次回の商談は担当部署のメンバーも同席してくれないか」など、次に向けて具体的にどのようなスケジュールで進めていくか提案し、顧客側のタスクを明確にすることでスムーズに商談が進むでしょう。

商談同席者に展開してもらうためのフレーズ

対面での商談では、商談に参加してくださった人と名刺交換ができるため相手の氏名や連絡先などを把握できますが、オンライン商談の場合は名刺交換が困難なため商談同席者の連絡先を把握できないこともあります。

そうした場合には、窓口となってメインでやり取りをしてくれている担当者に後追いメールを送る際には、「同席してくださったみなさまにもお伝えください」などと一言添えるようにしましょう。

窓口担当者が、同席者の連絡先を教えてくれたり、メールのCCに入れてくれたりする可能性があります。

追伸を活用する

後追いメールは、どうしても堅苦しくなりがちです。相手に好印象を与えて信頼関係を向上させるために「追伸」を活用しましょう。

追伸では、新商品や関連商品など顧客にとって役に立つ情報を記載するのも良いですが、アイスブレイクで話した趣味や特技などの話に関連する些細な話題を付け加えるのも一案です。

商談直後の後追いメールの例文

それでは、商談直後の後追いメールの具体的な例文を紹介します。自社独自にカスタマイズしてご活用ください。

株式会社〇〇

〇〇様

お世話になっております。

株式会社□□の□□でございます。

本日は~~~についてご提案のお時間をいただき、誠にありがとうございました。

本日の提案資料を添付しておりますので、ぜひご確認いただければと存じます。

また、ご質問いただいた件につきまして社内で確認したところ、~~~となります。

こちらに関しても詳しい資料を添付しておりますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

貴社でのご検討が○日ほどかかるとのことでしたので、その折には再度こちらからご連絡させていただきます。

社内検討に際してご質問やご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

追伸:~~~

(署名)

停滞している案件への後追いメールの書き方

次は、停滞案件での後追いメールに関して解説します。

停滞案件とは、顧客側で「社内で検討します」「担当部署に確認します」などの理由から長期間停滞している案件のことで、そのまま放置していると競合他社に奪われたり顧客の購買意欲が消失したりするリスクのある案件です。

この場合の後追いメールは、適切なタイミングで状況をうかがって次につなげる重要な役割を持ちます。

停滞案件での後追いメールで使えるフレーズ

停滞案件での後追いメールは状況を確認することが大きな目的ですが、メールの内容次第では「急かされている」「催促されている」といったマイナスな印象を与えかねません。そこで、ちょっとした工夫で相手に好印象を与えて返事を促しましょう。

後追いメールで活用できるおすすめのフレーズを紹介します。

- 検討途中でお困りのことがないかと思い、ご連絡させていただきました

- 貴社の課題に役立つ事例がありましたので、ご共有させていただきます

- お手伝いできることがございましたら、ご遠慮なくご連絡くださいませ

「力になりたい」「気軽に相談してほしい」という姿勢を見せることで、相手の返事を促す効果が期待できます。

また、関係性次第では「連絡してみました」「ご連絡くださいね」などあえてフランクな言葉を使うことで、相手との距離を縮められるでしょう。

停滞案件で後追いメールを送るべきタイミング

停滞案件では、後追いメールを送るタイミングが重要です。あまりにも検討時間が短いタイミングで送ってしまうとまだ社内調整が終わっていなかったり、逆に時間が経ちすぎてしまうと競合他社に決まってしまっていたりします。

「上長や担当部署とのすり合わせに必要な日数」「競合他社との商談日」「社内稟議にかかる日数」などを事前に教えてもらい、適切なタイミングで後追いメールを送りましょう。

そうしたスケジュールを教えてもらえていない場合は、SFA(営業支援ツール)で案件管理を行い、商談からの経過日数を把握できるようにしておくと安心です。

SFAは商談履歴を蓄積して案件の進捗状況を可視化できる機能があるため、前回の商談からの経過日数だけでなく、前回の商談内容やタスクなどを管理できます。ツールによっては、経過日数に応じて色分けやアラートが表示されるものもあります。これにより対応の抜け・漏れがなくなり、停滞案件を適切にフォローできるでしょう。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方から成功事例まで解説

停滞案件への後追いメールの例文

それでは、具体的な後追いメールの例文を紹介します。

株式会社〇〇

〇〇様

お世話になっております。

株式会社□□の□□でございます。

○月○日に~~~のご提案をさせていただきましたが、検討状況はいかがでしょうか?

△月△日頃にA社との商談があるとおっしゃっておりましたので、その後、進展や変化などがあったかおうかがいしたく、ご連絡させていただきました。

先日おっしゃっていた貴社の課題に役立つ事例がございましたので、資料を添付させていただきます。

ぜひご確認いただければと存じます。

社内調整や担当者様へのご説明などで私がお手伝いできることがございましたら、何でもご相談くださいませ。

また、ご不明点やご質問などもお気軽にお問い合わせくださいね。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

(署名)

▶︎▶︎一目で案件の進捗度合いがわかるおすすめツールの詳細はこちらから

失注した案件の後追いメールの書き方

何らかの理由で失注してしまった案件でも、タイミングや提案内容よっては再度アプローチのチャンスが期待できます。「失注して終わり」ではなく、後追いメールを活用して継続的なコミュニケーションを心がけましょう。

失注した案件への後追いメールが有効な理由

「失注した顧客は、そこでもう終わり」と思っていませんか?

実は、失注理由によっては再びチャンスがめぐってくる可能性があるのです。たとえば「予算の関係で」という理由での失注であれば、決算期など予算が組みなおされるタイミングで再びアプローチするのが有効です。

失注してそのまま放置している顧客は「休眠顧客」と言われ、適切な掘り起こしが求められます。休眠顧客は一度でも自社に興味を持ってくれた顧客のため、新規顧客のようにゼロベースで関係性を構築する必要がありません。

実際、「1:5の法則」にあるように、新規顧客獲得にかかるコストは既存顧客を維持するコストに比べて5倍もかかると言われており、新規獲得よりも休眠顧客の掘り起こしのほうが低コストで進められるのです。

休眠顧客のリストがあるなら、後追いメールを活用して適切に掘り起こしを行いましょう。

関連記事:休眠顧客を掘り起こすための3ステップ|成功事例も解説

失注した案件への後追いメールの例文

失注案件への後追いメールの例文を紹介します。失注理由を深掘りしたり現在の状況をしつこくうかがったりせず、停滞案件の後追いメールのように「役に立ちたい」という姿勢を見せることがポイントです。

株式会社〇〇

〇〇様

お世話になっております。

株式会社□□の□□でございます。

○月○日に~~~のご提案をさせていただいた際、△月頃にA社の契約期間が満了となるとのことでしたので、ご連絡させていただきました。

その後の検討状況はいかがでしょうか?

以前おっしゃっていた貴社の課題に役立つ事例がございましたので、資料を添付させていただきます。

ぜひご確認いただければと存じます。

ご不明点やご質問などがありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

(署名)

後追いメールの開封率を上げるポイント

後追いメールで成果を出すには、まずは開封率を向上させることが重要です。そこで、開封率アップのポイントを紹介します。

件名の書き方を工夫する

後追いメールが他のメールに埋もれないよう、開封したくなるような件名をつけるよう工夫しましょう。

- 例1:【商談のお礼】○○社(担当者名)

- 例2:【ご状況いかがでしょうか】○○社(担当者名)

- 例3:【事例紹介】○○社(担当者名)

メルマガや営業メールだと思われないために、用件が伝わる件名だと、顧客側は優先して開封しようと思ってくれるはずです。

送信時間・曜日に気を付ける

後追いメールを送信する時間や曜日によって開封率は変化します。

朝礼後や退勤前にまとめてメールを確認したり、ランチタイムなどゆとりのある時間にメールを返信したりするビジネスパーソンが多いでしょう。そのため、そうした時間帯に後追いメールを送ることで、開封してもらえる可能性が高まります。

また曜日に関しては、週明けの月曜日は前週分のメールを片付けるため、新しいメールが届いても開封が後回しになってしまうと言われています。そのため、それ以外の曜日を狙ってみると良いでしょう。

ただし、商談直後の後追いメールの場合は、話は別です。なるべく早いタイミングで送るほうが良いため、曜日はあまり意識せずにフォローすべきです。

関連記事:メール開封率が高い曜日を狙え!統計データから考えるアウトバウンド施策の改善方法

名前やメールアドレスに気を付ける

後追いメールでは、機械的に送っていると思われると「単なる営業メール」として認識されてしまいます。「あなたに向けて送っています」ということを印象づけるために、後追いメールでは送信先の顧客の名前を記載しましょう。

また、送信元が代表メールアドレスや部署メールアドレスだと、営業色が強く出てしまいます。あくまでも「個人として役に立ちたい」という姿勢を見せるため、個人のメールアドレスで送るようにしましょう。

AIエージェントツールで営業フォローを効率化

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

DealAgent

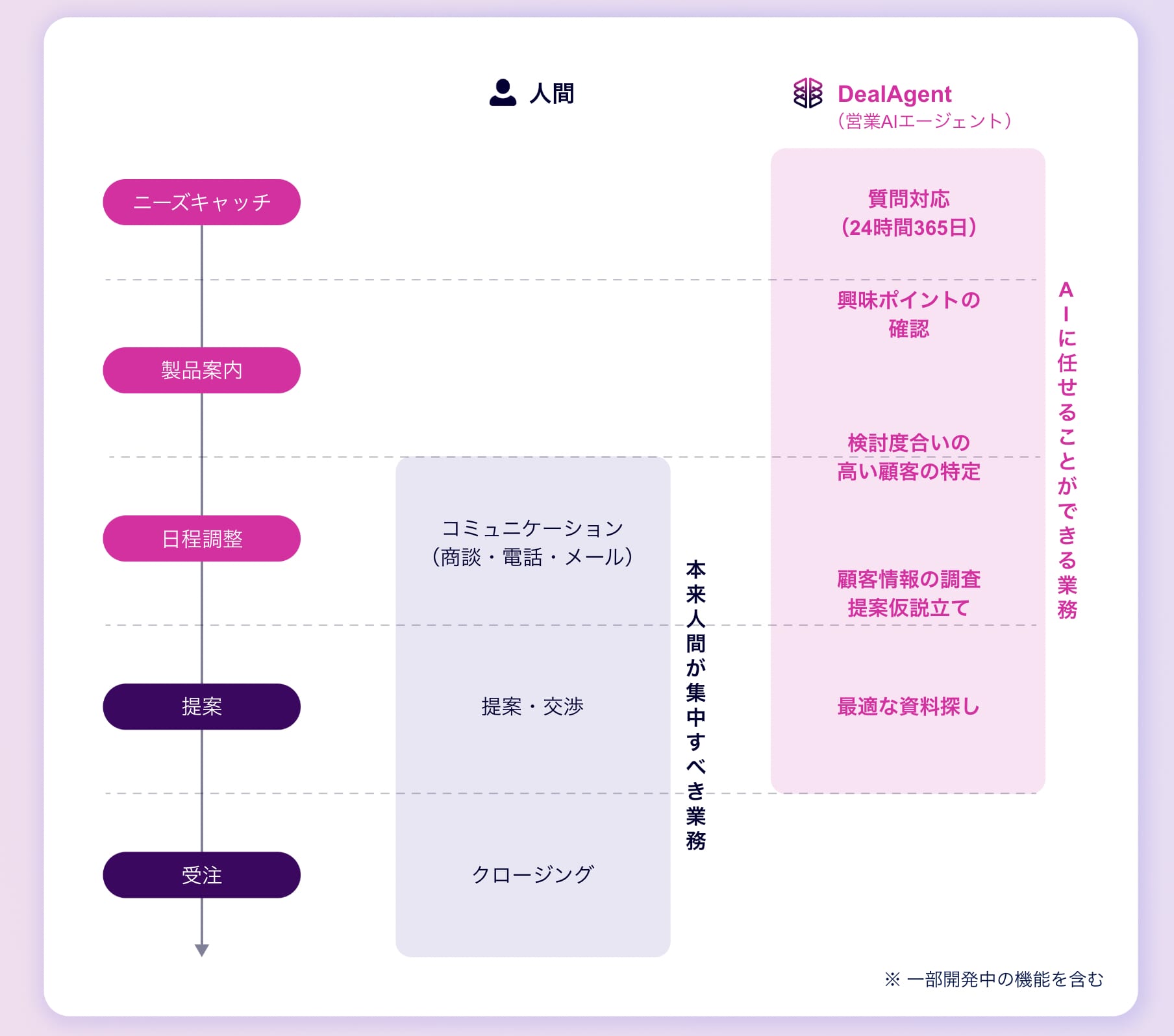

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。顧客が閲覧しているコンテンツや情報をもとに後追いメールをAIで自動生成することができるようになります。ボタン操作で簡単にメールを作成できるので、営業工数の削減につながります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentとメールトラッキングツールの違い

- メールの開封、クリックだけではなく、その先のコンテンツの閲覧状況までトラッキングできる

- メールで送ったコンテンツにAIチャットを仕込めば、AIとの対話データもトラッキングできる

- より顧客の興味をトラッキングできる仕組みがDealAgent

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに|後追いメールを正しく活用して売り上げ拡大を

後追いメールは、商談をスムーズに進めたり、停滞案件や失注案件などを掘り起こしたりする効果が期待できるメールです。上手に活用することでビジネスの成長につながるため、本記事を参考にして後追いメールを送ってみましょう。

後追いメールを送る際には、メールの件名や本文だけでなく、送信するタイミングも重要です。SFAを活用すると案件の進捗状況を把握でき、最適なタイミングで後追いメールを送れるようになります。

また、SFAでは商談履歴だけでなくメール履歴も管理できるため、過去の後追いメールの内容や時期も管理できます。営業メンバーの退職や異動などがあっても他のメンバーがスムーズに引き継げるため、「担当者が変わりましたので、一度ご挨拶させていただけないでしょうか」などのアプローチが可能になります。

後追いメールにあわせて、SFAのご活用もぜひご検討ください。

SFA/CRMとは? -入門編 -

SFA/CRMをご存知でしょうか?SFA/CRMの導入で営業組織が劇的に変わります。 そもそもSFA/CRMとは?何ができるのか?そしてどのような導入メリットはあるのか? 様々な統計データを用いながらSFA/CRMの概要や導入プロセスまでを整理した資料です。

資料をダウンロードする