「人材難なのに、生産性を上げろと言われて困っている」という管理者も多いのではないでしょうか。

特に、会社の業績に結び付く営業組織は、人手が足りないにも関わらず売上を上げなければいけずに苦労していることと思います。

そんな企業は、インサイドセールスの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

「インサイドセールス=内勤スタイルの営業」は、効率的な営業活動を求めている企業にとって最適な営業手法です。

しかしながら、課題となるのがKPIの設定。

直接的な売上を作るわけではないインサイドセールスにとって、どのポイントにKPIを設定すべきなのかを迷う企業も多いです。

そこで、今回はインサイドセールスについての基礎知識と、インサイドセールスを活用して営業組織を成長させるためのKPI設定や管理のポイントについて解説します。

▶︎▶︎【お時間がない方へ】2分でわかるインサイドセールスの立ち上げ方法はこちら

この記事の内容

インサイドセールスとは?

効率的な営業活動のために、近年多くの企業で取り入れられている「インサイドセールス」という営業手法。

もともとinside=内側・内部という意味であり、インサイドセールスとは“内勤営業”を意味します。

電話やメールなどでアポイントを取ったり、WEBや資料送付などでリードを獲得したりして、初回の訪問や商談につなげることが主な業務。

従来はそのようなリード獲得や初回アポイントから商談やクロージングまでを営業担当者一人で受け持っていましたが、業務効率化のためにインサイドセールス(内勤営業活動)とフィールドセールス(商談やプレゼンなどのFace to Faceの営業活動)に分業する営業体制が広まってきているのです。

労働力の減少によって営業職の人口も減少している今、少ない人員で生産性の高い営業組織を作るためには、インサイドセールスという営業手法が注目されています。

関連記事:インサイドセールスとは?定義から組織化・有効なツールまで完全網羅

インサイドセールスの種類

自社の業種や取り扱っている商材によって、インサイドセールス化ができる営業活動が異なってきます。

・アポイント獲得型

WEB問い合わせや展示会などで獲得したリードの情報から、電話やメールなどを通じてアプローチをしたりヒアリングをしたりして、初回の商談のアポイントを獲得することを目的としています。

マーケティング部門から引き継いだリードをインサイドセールスで育成して、優先度の高いリードからアポイントを取り付けてフィールドセールスにつなぐ役割のため、フィールドセールスは確度の高いリードにのみ商談を行うことができて効率的です。

また、インサイドセールスが事前にある程度のヒアリングをしてくれているので、フィールドセールスの訪問回数を少なくすることもできます。

関連記事:インサイドセールスとテレアポの違いとは?運用のコツと事例・4つのツールも紹介

・クロージング型(全面型)

クロージングまでの営業プロセスを全てインサイドセールスで行うことも可能です。

単価が高くない商材や、商品説明が簡単な商材は、WEB会議システムなどを利用すれば充分可能というケースもあります。

その場合はフィールドセールスが訪問することでコストがかかってしまうため、インサイドセールスで受注までの営業プロセスを完結できるのです。

また、地方や海外から問い合わせがあった際にも、わざわざ現地まで行く必要もないため効率的です。

・既存アップセル型

既存の顧客を対象にして、受注後のフォローアップやニーズのヒアリングなどをインサイドセールスが担当する企業もあります。

アップセルやクロスセルが見込める既存顧客に対してインサイドセールスが的確にアプローチすることで継続的な関係構築が実現し、失注や契約解除などを防ぐことができます。

関連記事:アップセルとは?クロスセルとの違い・具体事例を解説

インサイドセールスのメリット・デメリット

インサイドセールスの役割について理解していただけたと思いますが、次はインサイドセールスを導入するメリットやデメリットを確認してみましょう。

【メリット】効率的な営業活動

最大のメリットは、インサイドセールスとフィールドセールスを分業することによる業務の効率化です。

各自がそれぞれの役割の営業活動に専念することができるだけでなく、確度の高いリードに優先的に訪問することで受注率のアップも期待できます。

移動のための交通費や残業などの人件費もカットできるため、コストの削減にもつながるでしょう。

【メリット】少ない人員リソースで多くのリードへアプローチが可能

従来は一人の営業担当者がアポイントからクロージングまで行っていたため、商談や会議の合間にアプローチするしかありませんでした。

そのため、一日のうちに対応できるリード数も限られてしまい、なかなか新規開拓をすることができないという状況にもなってしまっていたのです。

しかし、インサイドセールスが一人でもいれば、一日のうちに何件ものリードへアプローチすることができるため、少ない人員リソースでも生産性の高い営業活動をすることができます。

【メリット】営業の属人化解消

今までは営業担当者によってナレッジやノウハウが異なるため、初回アポイントの獲得率も人によって大きく異なっていました。

しかしインサイドセールスの導入によって、リードの管理やアプローチ方法などが標準化されることで、営業の属人化が解消されて営業組織の強化が見込めます。

【デメリット】情報共有の仕組み作りをする必要がある

マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールスで分業しても、しっかりとした情報共有ができていなければスムーズな連携ができません。

リードの情報だけでなく、リードに対する営業活動の履歴や、そのときのリードの反応などの情報をうまく引き継がなければ、顧客を混乱させてしまったり二度手間が発生してしまったりする可能性があります。

そのためには、SFAやCRMなどの情報基盤となるツールを活用して情報共有の仕組みを作ってからインサイドセールスを始める必要があるでしょう。

CTIツールとSFAを導入することで情報共有から受注までの流れが効率化されます。

▶︎▶︎具体的な連携のメリットや活用イメージはこちらの記事を参考に

【デメリット】ヒアリングが充分でない場合がある

電話やメールなど顔を合わせないでコミュニケーションを取っていると、なかなか相手の温度感も分からないですし、本音を聞き出すことも難しいものです。

そのため、インサイドセールスが獲得した商談へ実際にフィールドセールスが行ってみると、事前に聞いていた情報や温度感とは違うということも。

ヒアリングが充分でなければ、結局フィールドセールスが商談の際に再度ヒアリングをすることになり、二度手間にもなってしまいます。

インサイドセールスのKPI

クロージングまで受け持つインサイドセールス以外の分業型インサイドセールスの場合は直接の売上を作るわけではないので、インサイドセールスがうまく機能しているのかを判断しにくくなってしまいます。

そのため、数値で成果を判断できるKPIの設定が、インサイドセールスの構築には必要不可欠です。

それでは、インサイドセールスはどのようなKPI項目を設定すべきでしょうか。

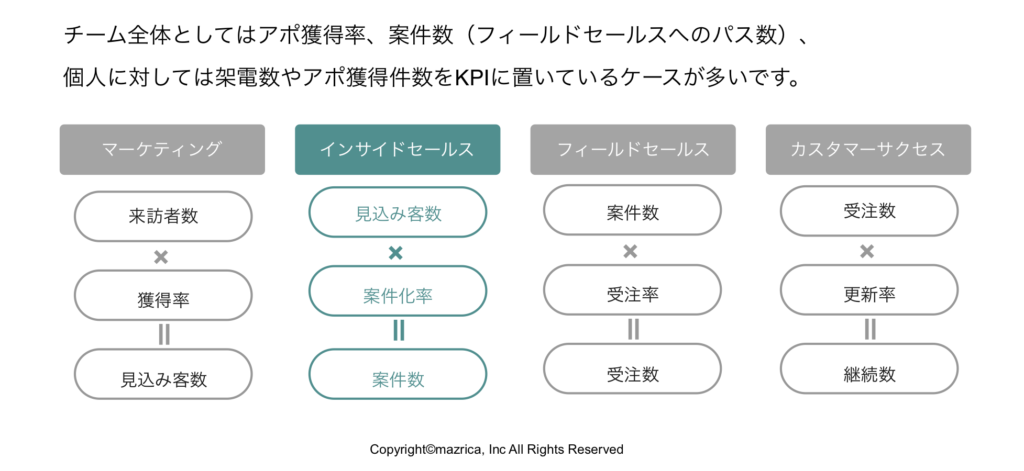

業種や商材によって異なると思いますが、インサイドセールスチームがうまく機能している企業は以下のようなKPI項目を設定しているようです。

・商談発生件数

一カ月間などの一定の期間内にインサイドセールスの働きによって発生させた商談の件数をKPIとします。

「アポイントを獲得した件数」ではなく、実際に実施された商談数をカウントするため、商談が実施されるまでインサイドセールス担当者がリードに対する責任を持つことになります。

・活動量のKPI

商談をどのくらい発生させたかという成果だけでなく、どのくらいの量の営業活動をしたのかも重要な指標となります。

どのくらいのリソースをかけると成果につながるのかを分析するためには、活動量のKPI設定は欠かせません。

電話営業の場合は「電話した件数」や「電話で話した時間」、メール営業の場合は「メールした件数」や「メール開封率」「返信率」、WEBからの問い合わせ対応の場合は「資料送付件数」や「返信数」など、それぞれの営業活動においてKPI設定をしましょう。

・クロージング率

「商談を発生させてフィールドセールスに引き継いでおしまい」という企業も多いですが、それでは商談の件数ばかりに重点を置いてしまい、リードの質や商談の質は疎かになってしまいます。

実際にはあまり関心のないリードにも「とりあえずお話だけでも」と半ば強引にアポイントを取ってしまい、実際にフィールドセールスが訪問すると全く確度が高くない…ということが起こってしまうのです。

そのようなことを防ぐためには商談のクロージング率をKPIとして定めることで、インサイドセールスは質の高いリードを獲得しようと頑張るようになります。

クロージング率だけでなく、クロージングに至るまでの日数や訪問回数などもKPIとすることで、効率的に営業活動ができているのかを分析することもできます。

・受注金額

クロージング率ともつながるのですが、インサイドセールスが発生させた商談を通じて受注した案件の売上金額をKPIとすることも有効です。

インサイドセールス担当者が事前に充分なヒアリングや情報収集をしていると受注金額にも反映されるため、質の高い商談を発生させるためには必要なKPI項目になります。

しかし、クロージング率や受注金額は、実際に商談したフィールドセールス担当者次第の部分も大きいので、その割合などを考慮する必要はあるでしょう。

インサイドセールスのKPI管理

前項のようなKPI項目を設定したとき、どのように管理していくのかも課題になります。

複数の商材を扱っている場合は商材ごとにポイントを付けたり、アポイントから商談までのスピードをランク付けしたりするなど、独自のKPI管理方法で運用していくと良いでしょう。

また、フィールドセールスとうまく連携しなければ、正確なKPIを測定することはできません。

そのためにも、インサイドセールスとフィールドセールスで共通のツールを使って同じデータを見ることで、認識のズレなどを生じなくする仕組み作りも必要です。

▶▶【無料ダウンロード】KPIの正しい管理方法とは?KPIマネジメントの実践方法を3ステップで解説

ツールを用いたインサイドセールスの効率化

営業活動の中にインサイドセールスを組み込むためには、部門間でのスムーズな連携やKPI測定のための情報蓄積基盤が必要となります。

目的に応じたツールを活用することで、インサイドセールスをうまく機能させることができるでしょう。

・MAツール

マーケティング部門が利用しているイメージの強いMA(マーケティングオートメーション)ツールですが、商談に至るまでのリードの育成(リードナーチャリング)や優先すべきリードを精査するためのランク付け(リードスコアリング)などを行うためには非常に有効なツールです。

製品によっては、パーソナライズしたメール配信ができたり、SFAやCRMとデータ連携できたりするため、特にアポイント獲得型のインサイドセールス部門で活用するには最適です。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

・CRM

リードとの信頼関係を構築して商談に結び付ける役割のインサイドセールスにとって、一人ひとりの顧客に紐づいた営業履歴や購入履歴などは重要なデータです。

それらのデータを一元管理できるのがCRM(顧客関係管理システム)。

一般的なCRMでは、顧客の性別や居住地などの属性や、購入履歴(購入時期や金額など)、営業活動履歴(電話やメールで対応した履歴、商談内容など)など、顧客に関するデータを総合的に蓄積しておくことができ、そのデータを基にしてアップセルやクロスセルの提案にもつなげることができます。

関連記事:CRMとは?意味や機能・おすすめの顧客管理ツールをわかりやすく解説

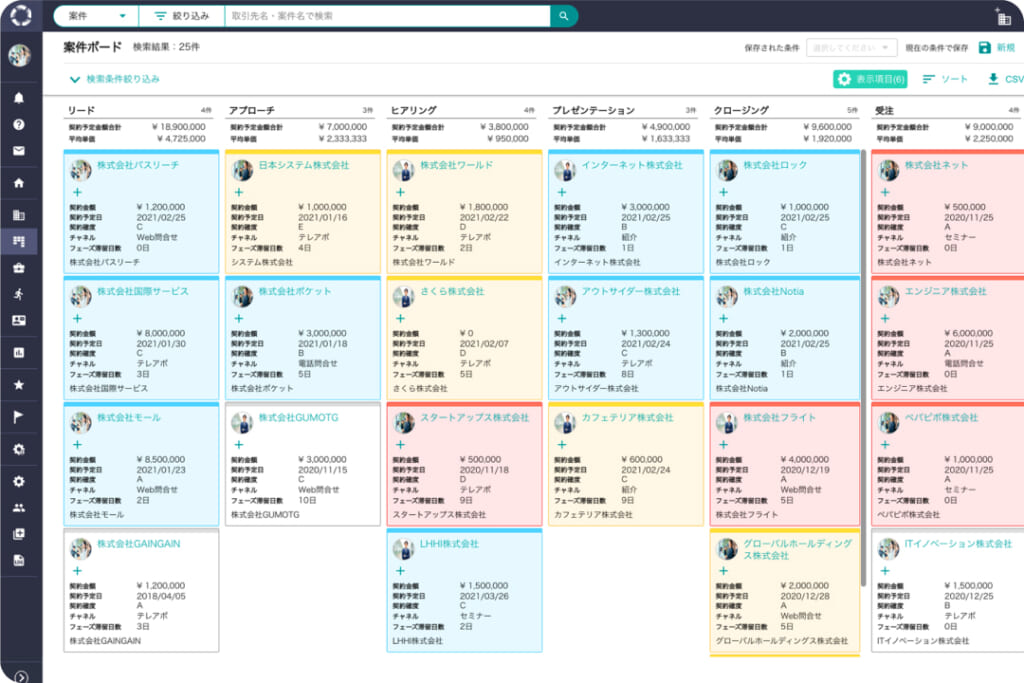

・SFA

CRMよりも、更に営業活動に特化したツールがSFA(営業支援システム)です。

顧客に紐づいたデータ管理だけでなく、案件ごとや営業担当者ごとのデータを管理することができるため、より細やかな営業分析が可能になります。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違い・基本機能から成功事例まで徹底解説

▲営業支援ツールMazrica Salesの案件ボードの画面です。

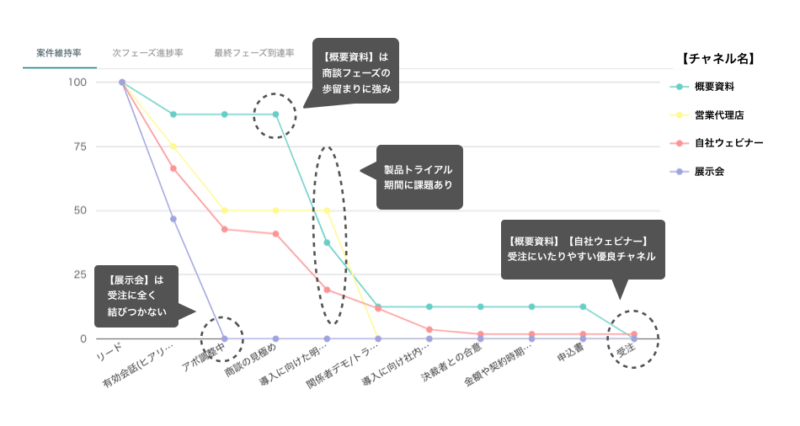

▲Mazrica Salesではチャネルごとの問題点も一目でわかります。 SFAはグループウェアやカレンダーツールなどと同期することもできるため、自動でメールの内容を取り込んだりスケジュールを反映させたりすることができ、営業担当者の入力の手間を省くこともできます。

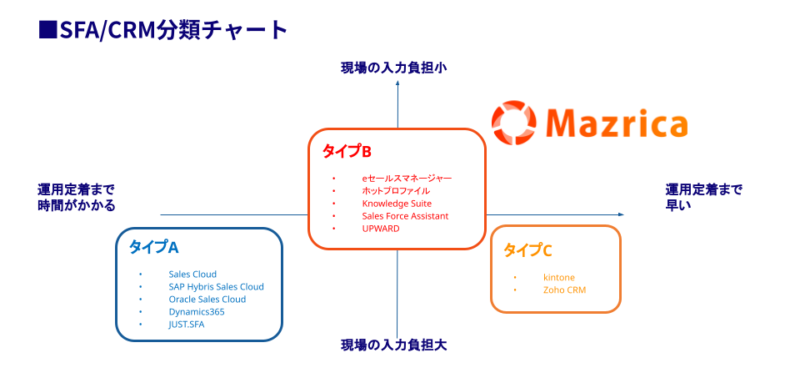

SFAは様々なツールがあるので自社にあったツールを選ぶようにしましょう。

例えば以下のように分類できます。

・WEB会議ツール

電話やメールではコミュニケーションが不十分だと感じる場合は、WEB会議ツール(オンライン商談ツール)を活用してみましょう。

オンライン上で相手の顔を見ながら話ができるだけでなく、パソコンの画面や資料を共有することができるため、スムーズにリードとコミュニケーションを取ることが可能になります。

顧客の元へ訪問しないというインサイドセールスにとっては、顧客との関係構築に欠かせないツールでしょう。

関連記事:ウェビナーツール徹底比較16選!動画配信によるナーチャリング戦術

AIエージェントツールでゼロパーティデータを蓄積・活用

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

ゼロパーティデータを活用したインサイドセールス活動

サードパーティーは規制がかかり始めており、ゼロパーティーデータに注目が集まっています。

ゼロパーティーデータ(Zero-Party Data)とは、顧客が自らの意思で企業やブランドに提供する情報を指します。これは、アンケートへの回答、好みや興味に関する情報、購入意向など、顧客が積極的に共有するデータです。この用語は、調査会社のフォレスターが2018年に提唱しました。

ゼロパーティーデータを活用するとより個人の興味関心が特定でき、マーケティングや営業活動に活かせる様になります。インサイドセールスを行う上で見込み顧客の興味関心に合わせてトークをすることは重要です。ゼロパーティーデータを取得できるツールがDealAgentです。

DealAgent

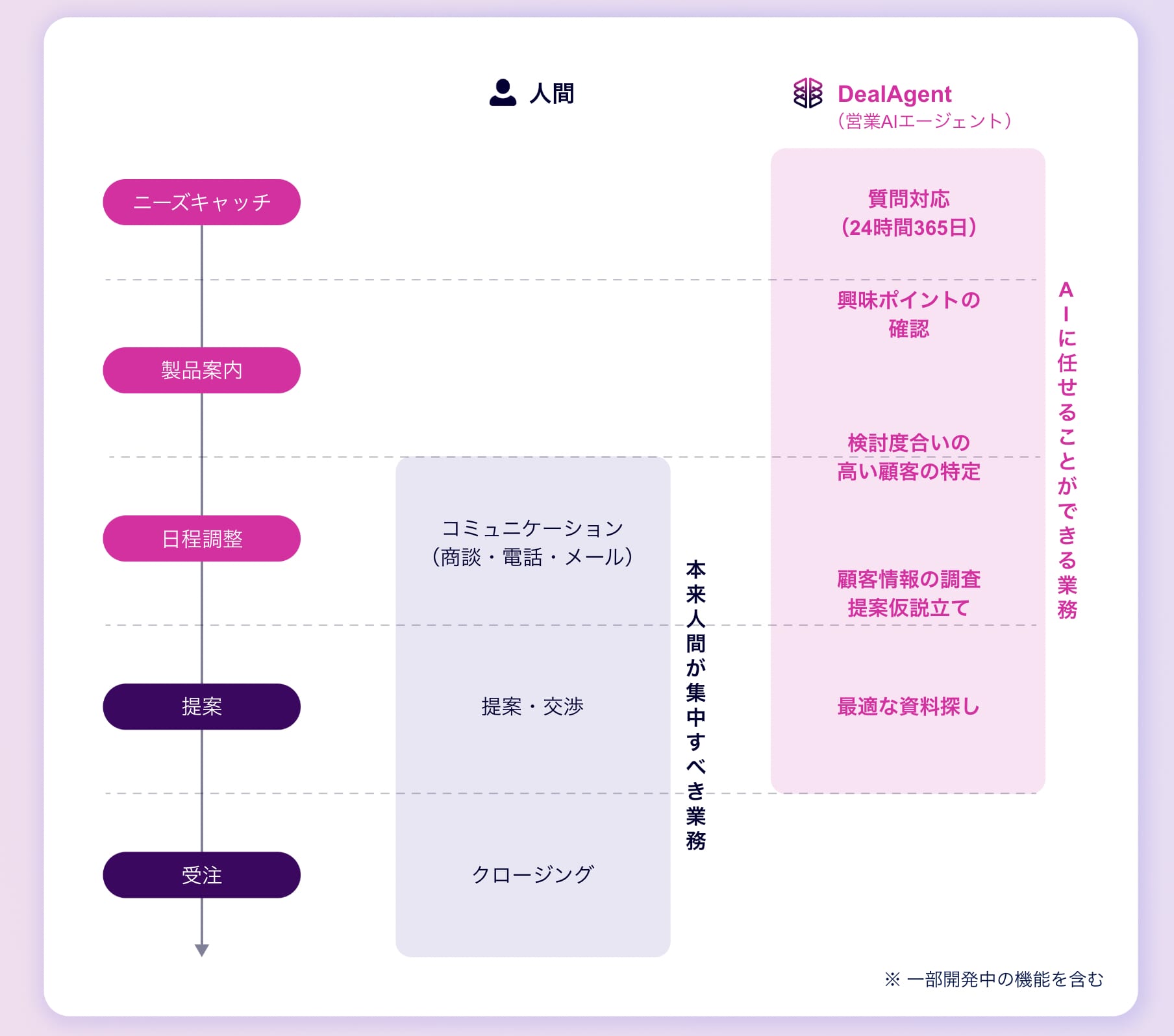

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。インサイドセールスを行う上で見込み顧客の興味関心に合わせてトークをすることは重要です、マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに

強いインサイドセールスを作るためには、数値で成果を判断できるKPIの設定が重要となります。

社内でどのような業務をインサイドセールスが担当できるのか、そしてどのように成果を測定するのかを検討し、ツールの導入などで効率的に運用していきましょう!