今注目されつつある「インサイドセールス」という営業手法の言葉をご存知でしょうか。

よくテレアポと誤認されやすいのですが、アメリカ発祥の内勤型セールスです。

テレアポは電話営業で「自社の物やサービスを売る事」を目的としていますが、インサイドセールスは「売る事」を目的としていません。

では、どのような営業スタイルなのでしょうか。

今、インサイドセールスが注目されている理由をご紹介したいと思います。

この記事の内容

インサイドセールスとは何か?

インサイドセールスとは何でしょうか?

「インサイド」つまり内勤型のセールス(営業)と訳され、主に電話やEメール等による営業活動のことです。

元々はアメリカで生まれた営業形態で、国土が広く取引先をまわることが物理的に難しいため効率を考えて誕生した仕組みです。

関連記事:インサイドセールスとは?定義から組織化・有効なツールまで完全網羅

インサイドセールスとテレアポの違い

内勤型のセールス(営業)と聞くとテレアポ(電話営業)と何が違うのか?と思ってしまいますよね?

インサイドセールスとテレアポの違いは、営業工程の役割分担が異なります。

インサイドセースルは、見込み顧客のデータベースから電話やEメールで顧客と接触することが役割です。

新規顧客の開拓と案件化をしていきます。

顧客と最初に接触することで、顧客の温度感を確認し、温度感がよければアポイントを取って、フィールドセールスへ担当を引き継ぎます。

関連記事:インサイドセールスとテレアポの違いとは?運用のコツと事例・4つのツールも紹介

インサイトセールスとフィールドセールスの違い

対して通常イメージされる営業はフィールドセールスと呼ばれています。

取引先をまわってFace To Faceで商談して案件をこなしていきます。

このフィールドセールスは効率が悪く、営業担当者の訪問可能な顧客件数は限られてきます。

また、営業担当者のスキルによって結果が大きく異なり、「業務の属人化」が起こりやすいです。

近年主流となってきているのはインサイドセールスとフィールドセールスを組み合わせた営業体制です。

インサイドセールスとフィールドセールスを組み合わせることで営業の属人化、営業担当者増加による経費や交通費の増加などのデメリットを避けられるようになります。

関連記事:営業の属人化はなぜ起こる?何が悪いのか、解消するためにやるべきこと

インサイドセールスが注目されている3つの理由

今インサイドセールスに注目が集まっており、日本においても既に導入している企業も増加しつつあります。

なぜ今インサイドセールスのニーズが高まっているのでしょうか。

理由1)営業の人材不足

現在どこの業界も人手不足の傾向が見られます。営業担当者を大量に雇いたくても、人材難のこの時代非常に難しい状況だと思います。

このような状況にある企業がインサイドセールスといった新しい営業方法の導入を検討しています。

インサイドセールスを導入して営業を効率化することで、今までより少ない人員で今まで以上の営業成果を上げることが狙いです。

理由2)営業の育成

従来の日本型営業は、顧客から案件を生み出すところからフォローまで全てのプロセスが営業担当者個人の管轄でした。

しかし、営業をプロセスごとに分解してみると電話をかけて初回案件を生み出すことと、プレゼンをして受注することはそれぞれ異なるスキルです。

二つのスキルをもったオールマイティ人材に育成するにはそれなりのコストと時間を要します。

そこで、営業業務を電話やメールなどで実施できるインサイドセールスと、商談や提案などFace To Faceで実施するフィールドセールスに分業することで、まずは片方のスキルから集中して育成することができます。

関連記事:

営業の部下育成術|たった二つのアプローチ方法で確実に伸ばす

売れる営業パーソンの育て方 | 効果的な営業人材育成プロセスとは?

理由3)営業組織

これからの時代、大手企業が現在よりも増えることは予想しにくく、中小企業やベンチャー企業の比率が増加してくるはずです。

このような企業は大手企業の営業組織と同じような体制は構築できません。

少人数で生産性のある営業体制を構築しなくてはならないため、営業効率が良いインサイドセールスの導入が検討されているようです。

インサイドセールスについての詳しい資料は以下を参考にしてください。

関連記事:営業マネジメントの5つの施策!強い営業組織の作り方とは ?

インサイドセールスが生み出す3つのメリット

インサイドセールスと聞くと単なる電話営業ではないのか?テレアポと何が違うのか?と思われるかもしれません。

ですが、実はインサイドセールスは近年のテクノロジーの進化により、フィールドセールスと大差ない営業活動が可能です。

インサイドセールスが生み出すメリットは数多く考えられますが、代表的な3つをご紹介いたします。

場所にとらわれずに営業活動が行える

実際に訪問しなくてもFace To Faceする方法は現代のテクノロジーで格段に増えました。

スマートフォンひとつあれば動画通話も可能です。

カメラとマイク付きのPCさえあればZOOMやSkype等を無料ダウンロードし、動画による相互通信が可能となります。

訪問がなくなれば飛行機や電車での移動時間はゼロになり、出張に要する経費も削減されます。

30分の商談のために2時間かけて移動するというケースも多いのではないでしょうか。

インサイドセールス型の営業にシフトしていくと、この移動の時間を別の商談にあてることができます。場所に縛られなければ営業の生産性が格段に向上するはずです。

情報が組織に共有しやすくなる

フィールドセールスの課題のひとつが「情報をチームに共有すること」です。

営業が属人化しやすい理由のひとつに、情報を組織に共有せず営業個人の知識として抱え込んでしまうことにあります。

インサイドセールスを導入している組織はオフィス内でWEBを通じ顧客と接触しているため、履歴がインターネット上に残ります。

また、顧客とのやりとりも動画として残るためノウハウを共有することも可能になります。

毎日営業同行を行っているように他の営業から学ぶことが出来るのです。

それぞれの業務範囲に専念できる

新規顧客の獲得や電話やメールで対応可能な案件をインサイドセールスに任せることで、フィールドセールスは提案とクロージングの業務に専念することができます。

新規顧客を獲得しながら提案を行うのではなく、案件の獲得が高い顧客に専念することで成果を出しやすくなるわけです。

また、インサイドセールスとフィールドセールスで分業化すると得意な業務範囲内でスキルを磨くことができるため、専門性が高まります。

組織として専門性を短期間で高めることができるため、結果的に売上アップに繋がるわけです。

インサイドセールス導入による成功事例

次にインサイドセールスの導入に成功した具体事例を見ていきましょう。

1つは外資系無停電電源装置販売会社の事例、もう1つはシステム開発会社の事例です。

尚、インサイドセールスの立ち上げ方法については、こちらの記事で失敗例も含めて詳しく解説しています。

関連記事:インサイドセールス立ち上げでよくある失敗例とは?成功させるポイント解説

外資系無停電電源装置販売会社の事例

無停電電源装置(UPS)は地震や災害が発生した際でも事業継続できることから話題となり、6年前に問合せと売り上げが急増しました。

しかし、近年では市場が落ち着き売上も伸び悩んでいます。

人的リソースは限られたまま売上を伸ばす必要に迫られインサイドセールスを導入したそうです。

当初は営業部が訪問したばかりの新規顧客にインサイドセールスチームが電話してしまうなど部門間のすれ違いが多発したようですが、導入して半年ほどで成果が見えるようになりました。

重要なことはインサイドセールスとフィールドセールス側の情報共有です。

顧客情報の履歴を残して、フィールドセールスへバトンを渡す際に営業プロセスを見える化することを徹底しているそうです。

システム開発会社の事例

大規模な展示会場への出展やWEBの問合せなどから顧客情報は獲得することができます。

ただ、顧客から頂いた名刺を営業が1枚ずつ電話したとするととても非効率です。

営業は顧客への課題に対して提案をして問題解決することに比重を置くべきだからです。

非効率だからといって、この顧客への問い合わせをテレアポ受託業者などに外注してしまうと思いもよらない結果をもたらしてしまうようです。

受託業者側の立場からしてみると短期に量だけの結果を求めます。

つまり、「カタログが見たかっただけ」「話しを聞くだけ」というような営業活動に結びつきにくいような案件も数字として取ってきてしまいます。

このシステム開発会社ではこのような失敗の経験から、初期接触から顧客とは短期ではなく長期的な視点で付き合うこと、アポイントが目的ではなく顧客の課題解決が目的であることを営業のスタイルとしています。

単純にアポイントの数を多くこなして量で稼ぐのではなく、インサイドセールスを導入し顧客の課題を解決しつつ営業の効率性が格段に向上したそうです。

AIエージェント活用でインサイドセールスを効率化

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

ゼロパーティデータを活用したインサイドセールス活動

サードパーティーは規制がかかり始めており、ゼロパーティーデータに注目が集まっています。

ゼロパーティーデータ(Zero-Party Data)とは、顧客が自らの意思で企業やブランドに提供する情報を指します。これは、アンケートへの回答、好みや興味に関する情報、購入意向など、顧客が積極的に共有するデータです。この用語は、調査会社のフォレスターが2018年に提唱しました。

ゼロパーティーデータを活用するとより個人の興味関心が特定でき、マーケや営業に活かせる様になります。ゼロパーティーデータを取得できるツールがDealAgentです。

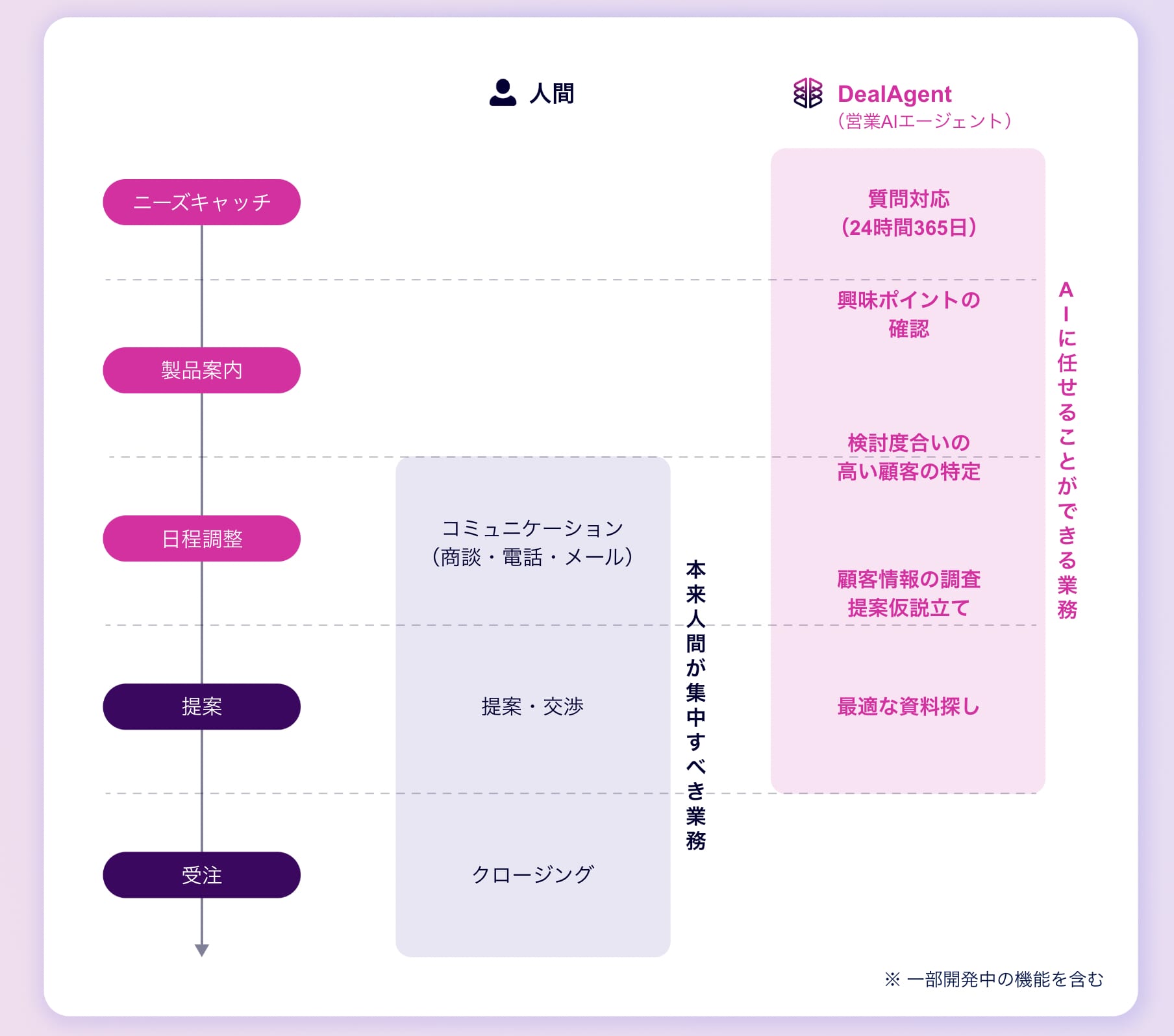

DealAgent

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに

既にインサイドセールスを導入されている企業も増えつつありますが、インサイドセールスを導入すれば全て上手くいくようになる訳ではないようです。

自社に合わせた営業スタイルの中でインサイドセールスを上手に活用して、営業効率を向上させています。

共通していることは営業を効率化するために「楽をしよう、コストをカットしよう」という思想ではなく、「顧客のために効率よく営業活動に集中する」という思想です。

物が売れない時代に限りある人材リソースでどう売上を向上させるか各社頭を抱えている問題です。

今回の記事を参考に始められるところから着手してみてはいかがでしょうか。