インサイドセールス部門を立ち上げる際、テレアポとの違いを正しく理解していないと「成果が伸び悩む」「無駄な工数が増える」といったリスクに直面しがちです。

そこで本記事では、インサイドセールスとテレアポを5つの視点から比較し、それぞれの役割やメリット・デメリットを明らかにします。

加えて、インサイドセールスの効率化に役立つ最新ツールもご紹介しますので、ぜひ今後の部門設計や運用の参考にしてください。

▶▶【無料PDF配布中】2分でわかる、インサイドセールスを明日から始める秘訣はこちら!

この記事の内容

インサイドセールスとは?

インサイドセールスとは営業手法の一つで、いわゆる「内勤営業」を指します。

電話やメール、オンライン商談やチャットなどを使い、非対面で顧客にアプローチする手法です。

インサイドセールスの活用の仕方は企業によってさまざまですが、リードの獲得・育成を担当することが一般的です。リードの見込み度が高まった段階で商談を創出し、フィールドセールス(対面営業)チームに引き継ぎます。

とは言え、インサイドセールスがリードの獲得からクロージングまで一連の営業プロセスを行っている企業もありますし、受注後の既存顧客フォローでインサイドセールスを活用している場合も見受けられます。

関連記事:インサイドセールスとは?定義から組織化・有効なツールまで完全網羅

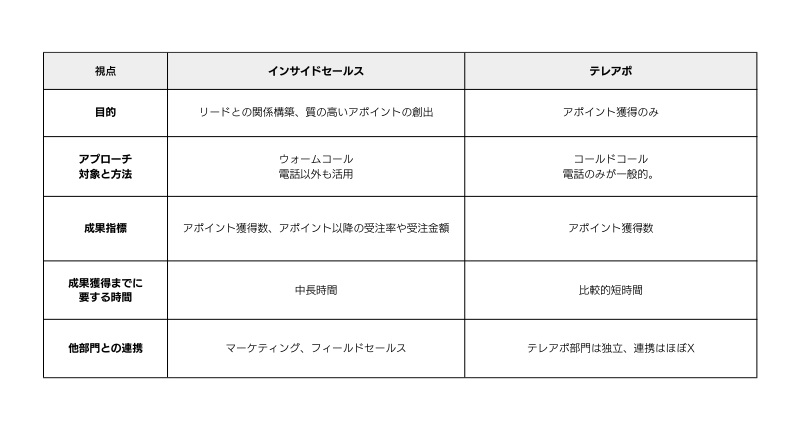

インサイドセールスとテレアポの5つの違い

インサイドセールスは、顧客に電話でアプローチをしたり、アポイントを取り付けたりすることもある職種です。そのため、テレアポ(テレフォンアポインター/テレフォンアポイントメント)と混同されることもあります。

しかしインサイドセールスとテレアポの違いを理解していないと、せっかくインサイドセールス組織を構築しても思ったような成果につながりません。

そこで、インサイドセールスとテレアポの違いを5つの視点から紐解きます。

関連記事:テレアポとは?押さえておきたいテレアポのコツ11選【チェックシート付】

1. 目的

インサイドセールスとテレアポは目的が異なります。

テレアポは、アポイント獲得が目的です。一件でも多くアポイントを獲得することに重点が置かれているため、アポイントの質(リードの関心度)は重視されない傾向にあります。

一方のインサイドセールスは、アポイントの質が重視されます。リードへヒアリングをしたり必要な情報を提供したりして、リードの関心度を引き上げます。そうして購買意欲が高まった段階でアポイントを獲得するのです。

このことから、インサイドセールスの目的は「リードとの関係構築」と「見込み度の高いアポイントの創出」と言えるでしょう。

関連記事:インサイドセールスの役割とは?営業組織に導入するメリットと事例を徹底解説

2. アプローチ対象とアプローチ方法

インサイドセールスとテレアポは、アプローチに関しても違いが見られます。

テレアポでは、ターゲットとなる業界やエリアなどで営業リストを作成し、リスト順に架電をしていきます。接点を持たないターゲット層に対して架電をする「コールドコール」が主流です。テレアポは、その名の通り電話のみでアプローチすることも特徴です。

インサイドセールスでは、企業によってはコールドコールも行う場合もありますが、ほとんどが「ウォームコール」と言われる、ある程度の情報を得ているリードに対した架電になります。マーケティングが獲得したリードを引き継ぐため、ウォームコールになることが多いのです。

また、インサイドセールスはテレアポと違って、電話以外のコミュニケーションチャネルも活用され、メール、チャット、オンライン商談などを通じてリードとの距離感を縮めます。

なお、営業リストの効率良い作成方法についてはこちらの記事をご参考ください。

関連記事:【無料あり】営業リスト作成ツール8選!選び方や活用方法を解説

3. 成果指標

テレアポとインサイドセールスは目的やターゲットなどが異なるため、当然ながら成果となる指標も異なります。

テレアポは、シンプルに「アポイント獲得数」が、大きな成果指標となります。

他にも「架電数」や「受付突破率」などが含まれる場合もあります。ここでポイントとなるのが、アポイント獲得以降の営業プロセスは、ほとんどノータッチだという点です。

インサイドセールスも商談を創出するため「アポイント獲得数」が成果指標に含まれます。

ただし、いかに見込み度を引き上げてアポイントにつなげたかが重要になるため、「受注率」「受注金額」などのアポイント獲得以降の営業プロセスの成果も含む場合が多いでしょう。

なぜなら、インサイドセールスの働きによって見込み度が高まっていれば、当然ながら受注につながりやすいだろうと予想できるため、受注率などが低い場合はインサイドセールスがうまくいっていないと判断できるからです。

このことから、定量的な成果指標だけでなく、電話やオンライン商談の内容を録音・録画を通じた定性的な指標も活用されることがあります。

関連記事:インサイドセールス(SDR)のKPI|目標設定と管理のポイント

4. 成果獲得までに要する時間

成果が出るまでに要する時間も、インサイドセールスとテレアポでは大きく異なります。

テレアポは、単にアポイント獲得が目的なので、ターゲティングやコールスクリプトの精度によって、成果が出やすい職種です。

しかしインサイドセールスは、アポイント獲得後の受注率なども成果指標に含まれるため、リードの関心度を引き上げるために信頼関係を構築しなければなりません。

そのためにはある程度の時間を要するので、成果が出るまでに時間がかかる傾向にあります。

5. 他部門との連携

多くの企業で、テレアポ部門は独立した部門として設置され、獲得したアポイント後の営業活動自体には関与しないため、ほとんど営業担当者と連携することはないでしょう。

一方、インサイドセールスはマーケティングからリードを引き継ぎ、さらにフィールドセールスへと引き継ぐ役割を担います。

マーケティングからは「どのような施策で獲得したリードなのか」という情報を詳しく聞き取った上でアクションしなげれば、見当違いのアプローチになりかねません。

また、インサイドセールスでどのように関係を構築し、どのような内容をヒアリングしたかという情報をフィールドセールスに共有することで、提案内容に活かされて受注につながりやすくなります。

このように、インサイドセールスは他部門と密に連携を取りながら仕事を進めていく必要があります。

インサイドセールス・テレアポに向いているケース

インサイドセールスとテレアポはそれぞれどんなケースに向いているかを知ることで、違いを理解できます。

テレアポが向いているケース

テレアポは、初期リストの掘り起こしを短時間で大量にこなしたいケースに最適です。

たとえば、名刺交換や展示会で得たリストなど、これまで一度もアプローチしたことのない顧客候補に対して一気に電話をかけ、認知拡大を図りたい場合に成果を発揮します。

また、商談決裁までのプロセスがシンプルで、低単価かつ短サイクルで結果を求められる商材を扱う際にも、効率的にアポイントを獲得することができます。

インサイドセールスが向いているケース

一方でインサイドセールスは、複数名の承認が必要な高単価商材や、技術的な説明やデモを伴う製品の販売に適しています。

さらに、セミナー参加者やホワイトペーパーのダウンロードなどで興味は示しているものの、すぐに動かないリードを段階的に育成し、最終的にフィールドセールスへスムーズにバトンタッチしたい場合にも有効です。

加えて、マーケティング部門が獲得したリード情報を活用しつつ、他部署との連携を前提として深いヒアリングや提案を行いたい場面では、インサイドセールスの仕組みが大きな力を発揮します。

インサイドセールスの運用のコツ

インサイドセールスの運用において成功するためには、以下の3つのポイントが重要です。

ターゲットを絞る

インサイドセールスでは、関心のあるお客様に対して積極的にアプローチしますが、全てのお客様に同じ対応を行うのは効率的ではありません。

成功するためには、ターゲットを絞り込み、優先順位をつけることが重要です。

業界・業種、事業規模、部署や役職など、案件化率の高い属性や重点ターゲットを選定しましょう。

クイックレスポンスとタイミングを見計らう

クイックレスポンスはインサイドセールスにおいても重要な要素です。お客様からの問い合わせや依頼には素早く返信することが大切です。

また、タイミングを見計らい、顧客の反応が得やすい時点で適切なアクションを起こすことが成功の鍵となります。

購買期間が長いBtoBの場合、最初の接点で情報収集段階のお客様でも、将来の検討フェーズに備えるために注意深くタイミングを把握しましょう。

徹底した情報管理

お客様の属性情報や課題、行動履歴を正確に収集・管理することが不可欠です。

リアルタイムな情報更新により、相手の反応に合わせたアプローチが可能になります。企業の変動やお客様のニーズの変化に柔軟に対応し、機会損失を防ぐためにも情報管理の重要性を理解しましょう。

インサイドセールスの運用に必要な4つのツール

上記のポイントを踏まえた上で、効果的なインサイドセールスの運用を行っていくことが成功への近道です。そのためにはツールを活用することをおすすめします。

テレアポは、営業リストと電話さえあれば運用できます。

しかし、一方のインサイドセールスは膨大な量の情報の蓄積・分析を行い、リードの見込み度を把握する必要があります。そのため、さまざまなツールを活用することをおすすめします。

インサイドセールスに役立つツールは、主に以下の4種類です。

SFA(営業支援ツール)

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動に関する情報を一元管理して業務を効率化するためのツールです。

リード情報や案件情報だけでなく、営業アクション履歴や商談予定なども管理できます。また、蓄積されたデータを分析することも可能です。

インサイドセールスでは、リード情報の蓄積や、電話やオンライン商談などでのリードの反応の記録などにSFAを活用できます。

フィールドセールスへの情報共有が円滑になるだけでなく、受注につながったかどうかというフィールドセールスの記録も共有器で切る点がメリットでしょう。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違い・基本機能から成功事例まで徹底解説

▶︎▶︎インサイドセールスを成功させるSFAツールの詳細はこちら

MA(マーケティングオートメーションツール)

MAとは、マーケティング業務を自動化する機能が豊富に搭載されているツールです。

WEBサイトの閲覧履歴の解析、メール配信、問い合わせフォームの作成などが可能で、それぞれの効果測定もできます。

また「リードスコアリング」という、リードの各行動に点数を付けられる機能が搭載されているMAもあります。「メールを開封したら○点、ホワイトペーパーをダウンロードしたら○点」というように点数を付けられるため、リードの関心度を数値化できます。

また、関心度や属性などでセグメントしてマーケティング施策を実行することも可能です。MAがあれば、よりパーソナライズした施策を展開できるでしょう。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

CRM(顧客関係管理ツール)

顧客に関するあらゆる情報を一元管理して関係性構築につなげるツールが、CRM(Customer Relationship Management)です。

SFAは営業活動に関する情報、MAはマーケティングに関する情報を蓄積しますが、CRMは顧客の購買履歴やアクション履歴など顧客に紐づいたデータ管理を得意としています。

特に既存顧客対応のシーンでよく使われるツールですが、新規獲得のインサイドセールス業務でも活用できます。また、過去の購買履歴ややり取りの履歴から、その顧客の課題やニーズを分析して、アップセル・クロスセルにつなげることもできますよ。

関連記事:CRMとは?意味や機能・おすすめの顧客管理ツールをわかりやすく解説

オンライン商談ツール

インサイドセールスは非対面なので、なかなか相手との信頼関係を構築できない点がデメリットです。

そのデメリットを解決できるのが、オンライン商談ツール。オンラインで相手と顔を見ながら話ができるため、対面と同じくらいの質の高い商談を展開できます。

ツールによっては、録画・録音機能、ホワイトボード機能、チャット機能、トークスクリプト表示機能などが搭載されているものもあり、インサイドセールスが効率化するでしょう。

関連記事:オンライン商談ツール紹介〜導入メリットやコツを解説!

Mazrica Salesでのインサイドセールス運用事例

「インサイドセールスに、ツールをどのように活用したら良いのかわからない」という方も多いことでしょう。そこで、当社が開発・提供している「Mazrica Sales 」を例にして紹介します。

前提として、Mazrica SalesはSFA/CRMとして開発されましたが、顧客との関係性維持やマーケティングなどの機能も次々と搭載され、今ではSFA・MA・CRMすべての機能が揃っています。

また、オンライン商談ツールとの連携も可能なので、情報が自動で同期されるため二重入力の必要がありません。

たとえばMazrica Salesの「案件ボード」では、各案件をカード形式で営業フェーズごとに一覧で管理できます。「どのようなアプローチをした案件か」「営業プロセスを適正に進めているか」といったことが一目でわかるので、対応の抜け・漏れがなくなり機会損失を防げるでしょう。

また「ファネル分析レポート」では、営業フェーズごとの維持件数を分析できます。「なかなか受注件数が増えない」というときに、ファネル分析レポートを活用して「どのフェーズで失注していることが多いか」を知ることができれば、適切に対策を打ち出せます。

これらの機能で、マーケティングやフィールドセールスとの連携も円滑になるでしょう。

Mazrica Salesについてもっとよく知りたいという方は、こちらのプロダクトページや、デモ動画で詳細情報をご覧ください。

▶▶【無料ダウンロード】SFA(営業支援ツール)Mazrica Salesの詳細はこちら

インサイドセールス立ち上げに必要なこと

インサイドセールスを立ち上げる際には、まずは目的を明確化します。なぜインサイドセールスを始めるのかという目的が明確になっていると、自社で何をすべきかという方向性も見えてきます。

次に、インサイドセールスの役割分担や業務上のルールも設計します。他部門との役割分担を明確にし、どのように業務を進めるか決めておくと、スムーズにインサイドセールス業務を行えるでしょう。

併せて、KPIも設定します。目的に応じたKPIを設定しましょう。

そして忘れてはならないのが、ツールの選定です。先述のように、効率的なインサイドセールス業務にはツール活用が欠かせないため、自社の目的に合ったツールを見極めてください。

▶▶【無料PDF配布中】インサイドセールスを失敗せず、成功させる秘訣はこちら!

終わりに

インサイドセールスとテレアポは、一見似通った業務に見えますが、本記事でご紹介した5つの違いを踏まえることで、役割や成果の出し方が大きく変わります。

たとえば、ナーチャリングを重視する場合はインサイドセールスを、短期間で大量のアポイントを獲得したい場合はテレアポを選択することで、効率的に目標達成を目指せます。

まずは、御社の商材や組織体制に合わせて、テレアポとインサイドセールスの棲み分けルールを策定し、導入時には本記事でご紹介したツールの無料トライアルを活用してみてください。

そうすることで、チームの生産性を高めつつ、確かな成果を手にできるはずです。

今後も、両者の強みを組み合わせた最適な営業プロセスを追求し続けることで、より高いROIと顧客満足度の向上が期待できます。

ぜひ、本記事を参考にインサイドセールス部門を立ち上げ、持続的な成長を実現してください。