「受注までに時間がかかりすぎている」「せっかく確度の高いリードだったのに、対応漏れのせいで失注してしまった」

このような課題を感じている場合は、リードタイムの見直しと短縮を図る必要があるかもしれません。

営業におけるリードタイムとは、リードを獲得してから受注するまでの期間を指し、適切な期間で管理することで受注率アップや売上向上につながります。

本記事では、営業のリードタイムが長くなってしまう原因を紐解き、リードタイムを短縮するメリットについて解説します。

さらに、具体的なリードタイム短縮方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

この記事の内容

営業のリードタイムとは?

営業のリードタイムとは、リード獲得から商談を経て受注に至るまでの期間のことです。

営業のリードタイムの短縮を図ることで、獲得したリード(見込み顧客)の離脱を防ぐだけでなく、受注獲得や売上の向上に繋げることができます。

そもそも「リードタイム」とは主に製造業界や物流業界で使われている言葉で、発注から納品までの期間を指しています。製造業界や物流業界における発注から納品までの期間を「営業現場の商談期間」に置き換えたのが、営業リードタイムと言われています。

一般的に、BtoC営業ではリードタイムが短くなる傾向にあります。

基本的には顧客本人のみが購買の意思決定を行い、本人の思考や趣向が意思決定に大きな影響を及ぼすため、早い場合は商品を認知したその場で購買することもあり得るわけです。

一方BtoB営業では、意思決定に関わる人物が複数おり、予算審議や稟議手続きなどのプロセスを踏まなければ購買できません。そのため購買プロセスが複雑化し、リードタイムも長期化する傾向にあります。

自社の業種や商材を考慮し、「現状のリードタイムが適切な営業リードタイムであるのか?」という分析が必要です。

▶︎▶︎【無料資料ダウンロード】リードタイムの自動算出・AIによる分析ができるツールがこちら!

リードタイムと納期の違い

リードタイムと納期は似た文脈で使われますが、厳密には意味が異なります。

リードタイムはリード獲得から受注までにかかる時間のことで、「リード獲得から〇日間」などと示されます。

一方、納期は納品を予定している日付や時間のことで、「納品予定日=〇月〇日〇時」のように、具体的な日時を示します。

セールスベロシティーとリードタイムの関係

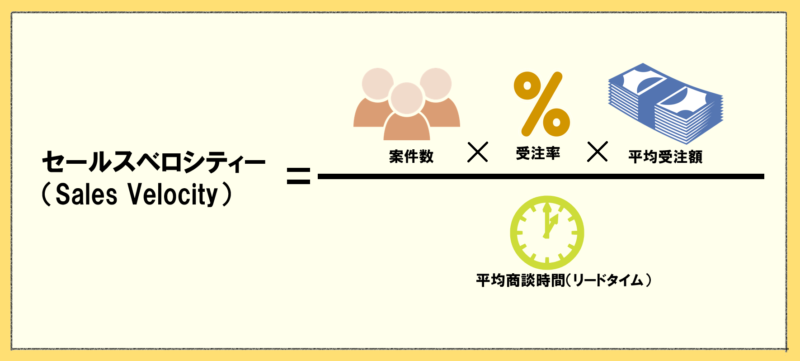

セールスベロシティーとは、案件がパイプラインを通過し、受注に至るまでの速さのことです。

セールスベロシティーの値が大きいほど、短時間でより多くの収益を上げる事ができることを表します。

セールスベロシティーは、(案件数×受注率×平均受注額)÷リードタイムで求められるため、リードタイムが短ければ短いほどセールスベロシティーの数値は大きくなります。

事業や営業組織の効率性、生産性等を把握するためには、セールスベロシティーとリードタイムのどちらにも気を付ける必要があります。

関連記事:セールスベロシティーとは?計算方法や向上させるポイントを分かりやすく解説

営業活動でリードタイムが長くなる原因

先述の通り、BtoB営業ではリードタイムが長期化する傾向にあります。

原因はさまざまですが、特に多い理由は先ほど触れたように取引先の「複数の意思決定者(キーパーソン)」と「複雑な購買プロセス」が関係しています。

さらに、自社内で顧客情報・プロセス管理ができていないことも大きな原因の一つとしてあるでしょう。

複数の意思決定者と購買プロセス

購買担当者・上長・現場担当者・経営層など意思決定者が複数登場すると、それだけプレゼンの回数が増えたり営業アプローチを変えたりする必要が出てきます。

また、取引先の購買プロセスの進捗に歩みを揃えなければならず、こちら側でリードタイムをコントロールするのが難しいのが現状です。

場合によっては、稟議などに合わせて資料を提供しなければいけなくなり、リソースもかかるでしょう。

さらに、コスト面もリードタイムに影響します。たとえば商談時には予算がほとんど残っておらず、予算を確保できるまでに数カ月かかるとしたら、それまで待たなければいけません。

ほかにも、ソリューションの仕様策定や納期などで折り合いがつかない場合にも、営業リードタイムが長期化しやすくなります。

顧客情報・プロセス管理ができていない

顧客サイドの事情によりリードタイムが長期化してしまうことはある一方で、自社内の問題でリードタイムが長期化してしまうことは多々あります。

マーケティング施策を実施している企業であれば、日々見込み顧客リストが構築されているはずです。

見込み顧客になった後の進捗状況は個々で異なるでしょう。仮に、エクセルやスプレッドシートなどで顧客情報やプロセス管理を行なっていると、情報のアップデートに膨大な時間がかかってしまいます。

情報のアップデートができなければ、適切なタイミングで営業やフォローアップができなくなってしまいます。

このように営業のリードタイムが長くなる要因は複数あるため、対策もそれぞれ異なるわけです。

まずは自社のリードタイムが長期化している原因を突き止め、適切な対策を取るようにしましょう。

尚、リードタイムに合わせたプロセス管理の方法をこちらの記事内で詳しく解説しています。

関連記事:プロセス管理とは?目的やメリットから具体的な方法・注意点まで

営業のリードタイム管理の重要性と短縮のメリット

「リードタイムが長くても受注できればいい」と考える方もいるかもしれません。

しかし、リードタイムが長くなるということは、一顧客に対して多くの時間をかけているということです。営業機会をロスしている可能性もあり得ます。

営業のリードタイムを適切に管理し、自社に最適な期間まで短縮させる必要性について、具体的に見ていきましょう。

顧客の温度感を保つ

問い合わせ時点や商談直後には、購買意欲が高まっています。しかし、さまざまな事情によりリードタイムが長引くと、比例して顧客の購買意欲は低下していきます。

そうなると、なかなか受注に結び付きにくくなり、そのまま話がストップしてしまうことも多くなるでしょう。

顧客の温度感を保つことで確実に受注を獲得できるため、リードタイムを長引かせずに適切に管理する必要があるのです。

案件の異常を発見できる

リードタイムの長さは、案件の異常を発見するアラートとしての役割も持ちます。

自社の平均的なリードタイムが60日間である場合、顧客都合で90日程度まで伸びてしまうことは珍しくないでしょう。しかし、たとえば180日以上が経過している案件は、顧客都合ではない理由がある可能性が高いと判断できます。

その原因を突き詰めてみると顧客都合のことはほとんどなく、実際は「放置してしまっていた」「相手からの連絡を待っていて、こちらからアクションできていなかった」など営業担当者に原因がある場合が大半です。

異常案件をそのままにしておくと、予実管理もしにくくなり達成度予測の精度が落ちてしまいます。

このような事態を防ぐために、自社に最適なリードタイムと比較して異常案件を検知することが必要です。

案件管理の方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:営業における案件とは?案件管理のメリットと管理方法も紹介

売上が上がる

リードタイムが長くなれば、それだけ一顧客に時間をかけてしまっているということになります。つまり、他の案件に対応できる時間が少なくなり、営業機会のロスにつながっているのです。

営業リードタイムを短縮できれば、他の案件に対応したり提案資料をブラッシュアップしたりする時間も増えます。結果的に、営業担当者の成績向上や会社全体の売上アップも実現するでしょう。

営業のリードタイムを短縮する方法

それでは、実際にどうすれば営業リードタイムを短縮できるのでしょうか?

ここからは営業におけるリードタイムの具体的な短縮方法について解説します。

インサイドセールスを導入する

インサイドセールスの導入は、営業の質を確保しながらリードタイム短縮を可能にします。

インサイドセールスとはいわゆる「内勤営業」のことで、顧客と直接対面しない営業手法です。

電話やメールだけでなくオンライン商談システムを活用し、対面営業に引けを取らない営業活動ができます。

関連記事:インサイドセールスとは?定義から組織化・有効なツールまで完全網羅

一般的に、インサイドセールスがリードとの関係を構築してアポイントを獲得し、フィールドセールスが実際の商談を行うという体制を取っている場合が多く見られます。ただし企業によっては商談やクロージングもインサイドセールスで対応することもあるでしょう。

このインサイドセールスをBtoB営業に取り入れると、なぜリードタイムが短縮するのでしょうか?

①商談設定の気軽さ

一つ目の理由が、商談設定の気軽さです。通常のBtoB営業であれば、商談をするのに場所を確保したり日時を決めたりするため、なかなか予定が合わず先延ばしになるケースも珍しくありません。

しかしインサイドセールスでは、インターネット環境とデバイスさえあればすぐにでも商談を行えるため、再商談の必要があっても数日以内に設定しやすいため先延ばしになりにくいのです。

②分業による営業効率アップ

二つ目の理由が、インサイドセールスとフィールドセールスの分業による営業効率アップです。営業担当者がリード獲得からアポイント、商談まで担当していると、複数の顧客を担当するのは難しくなります。

しかし、分業すればフィールドセールスが商談に集中できるため営業効率が上がり、リードタイム短縮につながるのです。

インサイドセールスの立ち上げの方法やKPIの設定などはこちらの資料内で詳しく解説しています。

▶▶【インサイドセールス立ち上げのポイント】よくある課題と解決策を解説!

セールスイネーブルメントの仕組みを導入する

セールスイネーブルメントとは、簡単に言うと「営業組織を強化するための仕組み」です。

もともと、営業組織が成果を出すためには、以下のように社内でも異なる部門の取り組みが必要不可欠でした。

- 営業部門:営業戦略設計や営業プロセス構築

- 人事部門:営業担当者の採用や育成

- 情報システム部門:営業で利用するシステム設計やツール運用

- 総務部門:会社案内や商品パンフレットなどの販促物の制作

ただし、部門によって分断されていると、連携がうまくいかず成果につながりにくくなります。

そこで、営業の成果につながる取組みを、部門を横断して一連の流れとして広い視野で取り組んでいく「セールスイネーブルメント」が誕生しました。

セールスイネーブルメントを実現することで、各担当者の営業力を底上げし、営業組織を強化できます。

結果的に、営業のリードタイムを短縮することに繋がるわけです。

▶︎▶︎セールスイネーブルメントの導入方法の詳細はこちらからダウンロード

MA/SFA/CRMなどのツール・システムを導入する

デジタルツールを適正に活用することにより、営業リードタイムの短縮に影響する事例も多く見受けられます。

リードタイム短縮につながる代表的なツールは、MA(マーケティングオートメーション)、SFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理システム)が挙げられます。

たとえばMAを活用すれば、メール配信やWEBコンテンツ配信が効率化されてリードとの関係性構築のスピードがアップします。またリードの熱量をスコア化でき、スコアが高いリードを優先して対応できるため営業効率も高まるでしょう。

SFAやCRMでは顧客の情報や案件の進捗状況を可視化・共有できるため、社内での報連相の手間がなくなり営業効率を上げられます。進捗状況がわかれば放置案件や対応漏れもすぐに把握でき、異常案件の検知にもつながります。

このなかでもSFAは営業組織に特化したツールのため、営業リードタイム短縮には特に効果的です。リードタイムが短い案件を分析して成功パターンを導き、営業組織全体に共有して実行できれば、営業活動の標準化が実現するでしょう。

SFAやCRM、MAの違いについてはこちらの記事を参考にしてみてください。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いは?意味・役割・主な機能を徹底解説

Mazrica Salesを活用したリードタイム管理

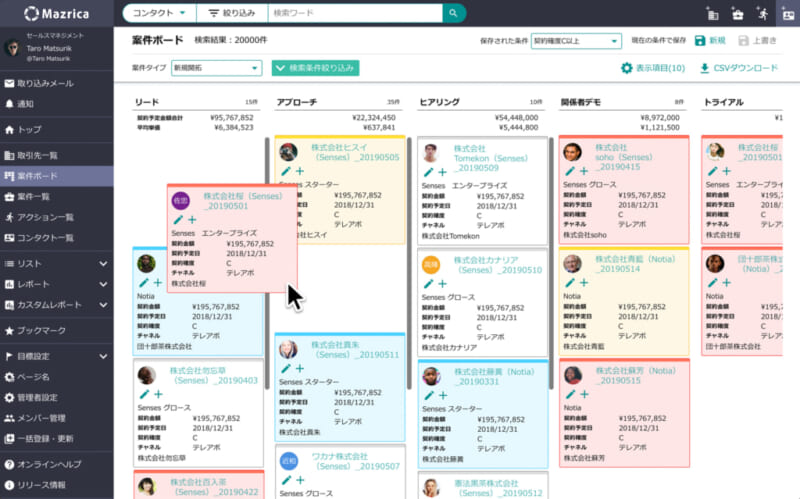

ここからは、「Mazrica Sales」を例にSFA/CRMツールを活用したリードタイム管理の具体的な方法について説明していきます。

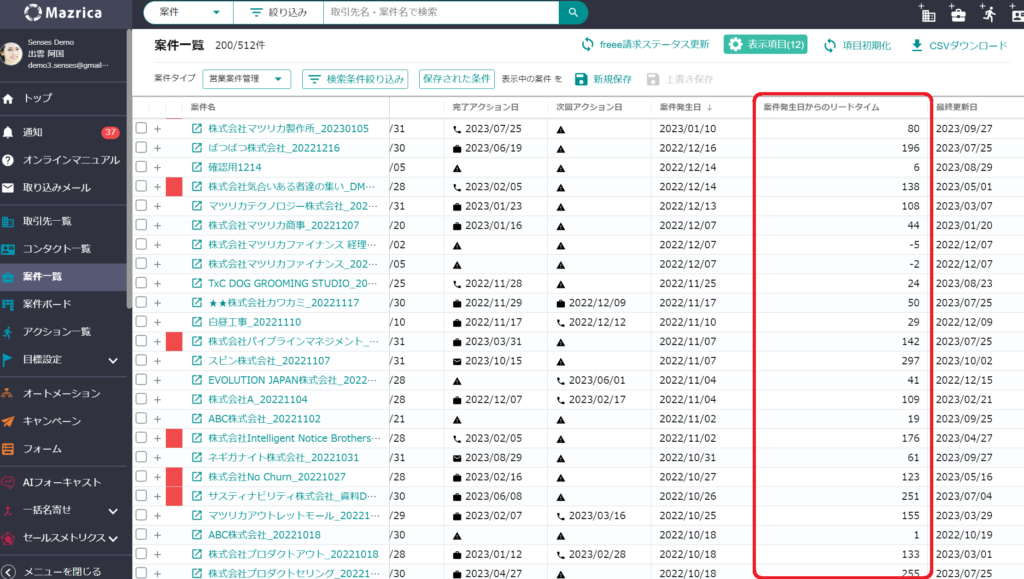

Mazrica Salesにはリードタイムの自動算出機能が搭載されています。この機能は、受注などの最終フェーズ、もしくは失注などの停止フェーズに到達するまでの期間を算出できるもので、各案件のリードタイムを把握できるものです。

各フェーズにかかった日数(フェーズ滞留日数)も自動で算出できるため、ボトルネック把握に役立ちます。

リードタイムは、各案件ページや案件一覧画面にてリードタイムの確認が可能。案件一覧画面からは、リードタイムの平均値の算出もできます。

対象案件をドラッグ&ドロップするだけでリードタイムの平均値が集計できるので、わざわざ計算する必要はありません。

▶▶【使いやすさの秘訣】リードタイム短縮に役立つMazrica Salesの機能詳細をチェックする

リードタイムの可視化・改善に役立つツール

企業を相手にするBtoB営業ではリードタイムをコントロールすることは難しいと思われがちですが、インサイドセールス導入やツール活用によりリードタイムの短縮が可能です。

まずは自社の平均的なリードタイムを把握し、適切な期間を分析しましょう。

Mazrica Salesではリードタイム管理のほか、営業活動を効率化する機能が充実しています。ぜひMazrica Salesを活用してリードタイム短縮を実現してくださいね。

以下の具体的な活用記事も併せてご覧ください。

関連記事:【Mazrica Sales活用事例】なぜMazrica Salesは営業現場で使いやすく運用コストまで削減できるのか?

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする