請求書・納品書の作成、在庫の確認、仕入など、販売に関わる業務は非常に多く複雑です。

これらの業務がバラバラのツールで行われていると、情報がうまく整理できず、伝達のミスにつながる可能性もあります。

解決策として、販売に関する業務やデータを一元管理できる販売管理ツール・販売管理システムの導入がおすすめです。

本記事では、販売管理を効率化する理由や目的、販売管理システムの機能や導入形態に触れ、販売管理におすすめのシステム7製品をご紹介します。

販売管理システムの検討時、ぜひ参考にしてくださいね。

この記事の内容

販売管理システムとは

販売管理には様々な工程が存在しており、複雑な業務です。

そんな煩雑な業務を効率化してくれるのが一連の業務をシステムで一元管理できる販売管理システム。

販売管理システムを用いることで複数の部署での連携もスムーズになります。

また、売上金額や在庫数などが自動で同期されるため、作業が効率化するだけでなくミスの防止にもつながります。

「受注したのに在庫が足りない」「在庫が多すぎてロスになってしまう」「顧客からの入金がないのに督促していなかった」などのトラブルも、販売管理システムの導入で解決できるでしょう。

過去の販売履歴から販売予測を立てたり、顧客の属性に合わせたマーケティング施策を立案したりするなど、さまざまな販売戦略に役立てられるのです。

▶︎▶︎個別の案件ごとの状況や売り上げを効率的に管理したい方にはSFAの導入がおすすめです!SFAについて徹底解説!

販売業務の課題とは?

これまでの販売業務には大きく2つの課題がありました。

販売プロセスの複雑化

販売業務における1つ目の課題は、販売プロセスが複雑になってきたことにあります。特にBtoB領域のビジネスの場合、リードを獲得してから成約に至るまでに、さまざまな工程を経ることになります。

成約に至るプロセスの中で、必要となる業務は案件によっても異なるでしょう。

そこで、販売を管理することで業務上の抜け漏れを防ぎ、業務効率を上げる必要が出てくるわけです。

各種データが点在している

販売業務における2つ目の課題は、販売業務に必要な各種データが点在していることです。

特に個々人で営業データを管理している場合、データが共有されていなかったり、複数のエクセルにデータが分散しているケースも多々あります。

販売業務だけに限った話ではありませんが、できる限り数値やデータを一元管理することによって、販売管理がしやすくなるわけです。

販売管理システムの3つの基本機能

販売管理システムでは、販売管理に関わる一連の業務や情報を可視化する機能が搭載されています。

基本機能は「販売管理機能」「在庫管理機能」「購買管理機能」で、それぞれ業務ごとに機能が細分化されています。

1. 販売管理機能

- 見積機能:見積内容の入力、見積書作成

- 受注管理:受注内容の入力、受注書作成、受発注同時入力(製品によっては見積内容から受注にステータス変更ができるものもある)

- 売上管理、売掛管理:売上や売掛情報の入力、集計、データの取込み・出力

- 請求管理、債権管理:請求書の発行、入金処理、債券消込

- 案件管理:案件ごとの状況や履歴確認、案件ごとの収益・予実管理

2. 在庫管理機能

- 出荷管理機能:出荷指示、在庫確認、在庫調整

- 入荷管理:入荷予定日の管理、入荷数の管理

- 棚卸し機能:棚卸しデータの入力、データ取込み、実在庫数の修正

3. 購買管理機能

- 発注管理:発注情報の入力、発注書(注文書)の作成

- 仕入管理:仕入予定の入力、仕入確定と在庫計上

- 支払管理:支払手続き、支払消込

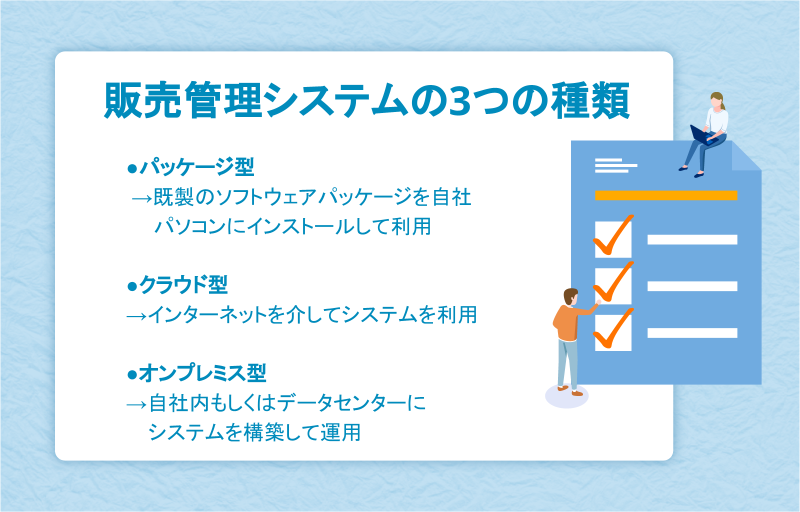

販売管理システムの3つの種類

販売管理システムには、パッケージ型、クラウド型、オンプレミス型の3種類の導入形態があります。

それぞれ特徴が異なるので、自社のセキュリティ体制や運用リソースと照らし合わせて検討しましょう。

また、販売管理システムの導入プロセスについても解説します。

1. パッケージ型

パッケージ型の販売管理システムは、既製のソフトウェアパッケージを自社パソコンにインストールして利用するものです。

インストールするだけで利用できるため、手軽に始められる点がメリット。

自社サーバーでの管理・運用のためセキュリティ面の安全性は高いですが、バージョンアップやメンテナンスなどは自社内で行う必要があります。

また、ソフトをインストールしたパソコンでしか利用できないので、複数人で管理をしたい場合には不便かもしれません。

2. クラウド型

クラウド型の販売管理システムは、インターネットを介してシステムを利用する方法です。

ベンダーのサーバーで管理しているシステムを利用するため、ソフトの購入やインストールをしなくても利用できます。

自社でのバージョンアップやメンテナンスの必要がないため、システム管理のリソースはほとんど必要ありません。

インターネット環境であれば利用できるので、場所やデバイスを選ばないという点もメリットでしょう。

ソフトの購入は不要ですが、毎月の利用料金はかかります。

またカスタマイズ性が乏しいため、自社のルールやフローに沿ってシステムをカスタマイズしたい場合は対応できないことが多いでしょう。

クラウド型の顧客管理システム(CRM)については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:クラウド型CRM(顧客管理システム)比較7選!選定のコツとは?

3. オンプレミス型

オンプレミス型とは、自社内もしくはデータセンターにシステムを構築して運用する方法です。

自社でサーバー管理やメンテナンスをする必要がありますが、自社のネットワークを介したパソコン全てで利用できるためセキュリティ面では安心です。

オンプレミス型は既製のものを利用するだけでなく、1からフルスクラッチで構築することも可能です。

そのため自社の販売管理のルールに適応したシステムを構築できます。

しかしシステム構築には多大なコストがかかり初期投資が必要になりますし、サーバーの管理費や運用のための人件費も毎月かかります。

関連記事:オンプレミスとクラウドを比較!違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説

販売管理システム導入のメリット

販売管理システムを導入することで、販売に関する一連の業務工数を削減することができます。

ここでは、より具体的にどのようなメリットがあるかご紹介します。

販売管理業務の効率化

まず始めに挙げられるメリットとしては、業務効率の向上です。

販売管理システムを導入することで、販売管理のフローを同じシステム上で行うことができるようになります。

その結果として、情報の一元管理が可能となり、データをより早く正確に利用することが可能になります。

在庫管理の最適化

在庫情報も、販売管理システム上で一元管理することが可能になり、何の商品が、いつ、どのくらい売れたかや残り在庫の量も手元ですぐに確認することができます。

このような在庫情報があることで、発注のタイミングや量を最適化することが可能になり、過不足がない状態を目指せます。

蓄積したデータによる分析

最後のメリットは、システム上に蓄積するデータを利活用できる点です。

販売管理に関するデータを分析することで、顧客のニーズや販売傾向を正確に把握することができ、それらのデータを活用して洗練された販売戦略やマーケティング戦略を打ち出すことが可能となります。

販売管理システムの選び方

販売管理システムの種類は多岐に渡り、企業の規模や事業継続年数などによって、向いているシステムは異なります。

ここでは、販売管理システムの選び方を解説します。

事業継続年数が長い中小企業

長い期間事業を継続してきた中小企業には、クラウド型の販売管理システムを導入することをおすすめします。

事業年数が長期間にわたると、すでにオンプレミス型のシステムを導入している場合や、販売管理に長期間携わっている専任の担当者を抱えている場合も多いでしょう。

その場合、クラウド型の販売管理システムへの移行も比較的容易に行えます。その上で、先述したようなクラウド型のメリットを十分に享受できることが、おすすめをする理由です。

事業年数の短いスタートアップ

事業年数の短いスタートアップでは、専任の担当者や今までの販売管理方法が確立されていない場合がほとんどでしょう。

そのため、価格の安い販売管理システムや、自社の業種に特化した販売管理システムを導入することがおすすめです。

自社のやり方やリソースに合わせた運用方法を探りましょう。

販売管理システムの7つの導入方法

自社に合った販売管理システムを導入するためには、以下の流れを意識して導入を進めましょう。

| 販売管理管理システムの7つの導入方法 | |

|---|---|

| STEP1 | 導入目的の明確化 |

| STEP2 | 必要な機能や導入形態の確認 |

| STEP3 | システム・ツールの調査、比較 |

| STEP4 | ベンダー企業のサポート体制を確認 |

| STEP5 | トライアル |

| STEP6 | 社内稟議 |

| STEP7 | 導入決定後 |

1. 導入目的の明確化

どんなシステムを導入する場合でも、そのシステムを導入してどのような成果を出したいのか明確にしましょう。

「なんとなく便利そうだから」などのあいまいな導入目的では、実際に利用する現場の理解が得られずに失敗に終わってしまう可能性があります。

導入目的を明確にするために、まずは自社の課題を洗い出したり販売管理業務を調査したりすることをおすすめします。

2. 必要な機能や導入形態の確認

販売管理システムの導入目的が決まったら、どのような機能が必要かを確認しましょう。

例えば、IT・Web・広告などクリエイティブ業の場合は、システムに在庫管理や出荷管理機能は必要ありません。

関係部署にヒアリングをして、販売管理システムに求める機能を検討してください。

また、クラウド型なのかパッケージ型なのかオンプレミス型なのかも併せて話し合いましょう。

3. システム・ツールの調査、比較

様々な販売管理システムの中から、自社にとって必要な機能を搭載したものや業務フローに合っていそうなものを調査します。

システムによっては、特定の業界特化型のものか、複数の業界に対応可能な汎用可能なものがあるので注意しましょう。

いくつか候補を選定し、それぞれベンダーから説明を受けるなどして機能や料金などを比較しましょう。

4. ベンダー企業のサポート体制を確認

導入する販売管理システムやツールを提供している企業のサポート体制の有無も確認しておきましょう。

ベンダーによってサポートの有無、サポート体制や内容も異なります。

導入や運用のサポート支援について、確認しておくようにしましょう。

5. トライアル

候補が定まったらトライアルを実施しましょう。

話を聞くだけでは実際の使い勝手は分かりません。

トライアルでは自分で使い勝手を確かめるだけでなく、実際に利用する現場にも確認してもらい、活用できそうかどうかを判断します。

6. 社内稟議

自社に合った販売管理システムが見つかったら社内稟議を通し、無事に通れば導入決定です。

スムーズに導入が決まるためには、費用対効果の予測や運用体制なども用意しておくと良いでしょう。

7. 導入決定後

導入が決定したら、各部署に目的や期待できる効果などを共有して、システム導入を理解してもらうことも大事です。

ITツールを使い慣れていない人はシステム導入に抵抗を示すかもしれませんが、販売管理システムを導入するとどのような効果が期待できるかを説明して、粘り強く協力を求めましょう。

また、ベンダーを呼んでシステムの説明会を行ったり社内にシステム担当者を配置したりすると、運用についての不安を軽減できます。

販売管理システム比較7選

代表的かつおすすめの販売管理システム7つの特徴や料金を比較していきましょう。

楽楽販売、board(ボード)、POS+(ポスタス)、楽商、iDempiere(アイデンピエレ)、Exequint(エグゼクイント)の計7つを紹介します。

| サービス名 | 種類 | 価格 |

|---|---|---|

| 楽楽販売 | クラウド型 | 月額6万円~ |

| board(ボード) | クラウド型 | 月額980円/人~ |

| アラジン・オフィス | クラウド対応・パッケージ型 | 要お問い合わせ |

| POS+(ポスタス) | クラウド型 | 月額6000円~ |

| 楽商 | オンプレミス・クラウド対応パッケージ型 | 要お問い合わせ |

| iDempiere(アイデンピエレ) | オープンソース | 要お問い合わせ |

| Exequint(エグゼクイント) | パッケージ型 | 要お問い合わせ |

楽楽販売(クラウド型販売管理システム)

クラウド型販売管理システム「楽楽販売」は、クラウド型ですがカスタマイズの柔軟性が高いことが特徴です。

販売管理に関わる一連の業務を網羅しており、楽楽販売さえあれば各部署に横断する業務も一元管理することができます。

特に便利なのが自動処理機能で、夜間のデータ一括処理やメールからの自動取込を活用すると作業効率が大幅にアップするでしょう。

さまざまな外部サービスとの連携もできるので、他のITツールと併用して活用していくことも可能です。

【料金】

・初期費用:150,000円

・月額:60,000円~

【URL】

https://www.rakurakuhanbai.jp/

関連記事:楽楽販売(旧:働くDB)の評判・口コミ・向き不向き|導入前に知っておきたいポイント

board(ボード)(クラウド型販売管理システム)

「board」は、開発を手がけたヴェルク株式会社の経営者自らが自身の経験に基づいて開発した販売管理ツールです。

そのため、請求や発注などの販売管理の業務のみに対応したシステムではなく、経営判断に必要な分析機能も充実しています。

ほかにも、業務漏れ防止のための通知機能や英語・外貨対応など、より実務的な機能が豊富。

リソースが少なくても販売管理ができるよう設計されたシステムなので、フリーランスや中小企業を中心に導入されています。

【料金】

・Personal:月額980円/人

・Basic:月額1,980円/人

・Standard:月額3,980円/人

・Premium:月額5,980円/人

【URL】

https://the-board.jp/

アラジン・オフィス(クラウド対応・パッケージ型販売管理システム)

「アラジン・オフィス(Aladdin Office)」はパッケージ型販売管理システム。

販売管理ソフトだけでなく、在庫管理や貿易管理など業務に特化したパッケージも展開しています。

またアパレルや食品、衣料や製造業など業種に特化したパッケージも販売しているため、より自社の業務フローに適したシステムを導入することが可能です。

システム構築が不要な「アラジン・クラウド」もラインナップしているので、ニーズに応じて選択できるのも嬉しいですね。

【料金】

お問い合わせ

【URL】

https://aladdin-office.com/

POS+(ポスタス)(クラウド型販売管理システム)

販売管理・店舗管理システムを提供しているのがPOSレジ「POS+」。

小売店、飲食店、美容・サロンに特化しており、それぞれの業種に対応した独自の機能が搭載されているのがポイントです。

例えば小売店向けであれば、多店舗管理や在庫管理、販促にも対応。

POSレジでの会計と自動連携するため、毎日在庫を確認したりレジ設定をし直したりする必要もなくなるでしょう。

【料金】

・初期費用:138,000円~

・月額:6,000円~

【URL】

https://www.postas.co.jp/

楽商(オンプレミス、クラウド対応・パッケージ型販売管理システム)

販売管理パッケージソフトの「楽商」は、16種類の業種に対応したソフトを展開しています。

販売管理パッケージソフトの「楽商」は、16種類の業種に対応したソフトを展開しています。

顧客との対応履歴に紐づいた販売管理や、バーコードスキャンによる在庫管理など、効率化につながる機能が充実。

カスタマイズ性の高さやサポートの手厚さも好評で、自社に最適な販売管理システムによる課題解決が期待できます。

【料金】

お問い合わせ

【URL】

https://www.rakusyo.jp/

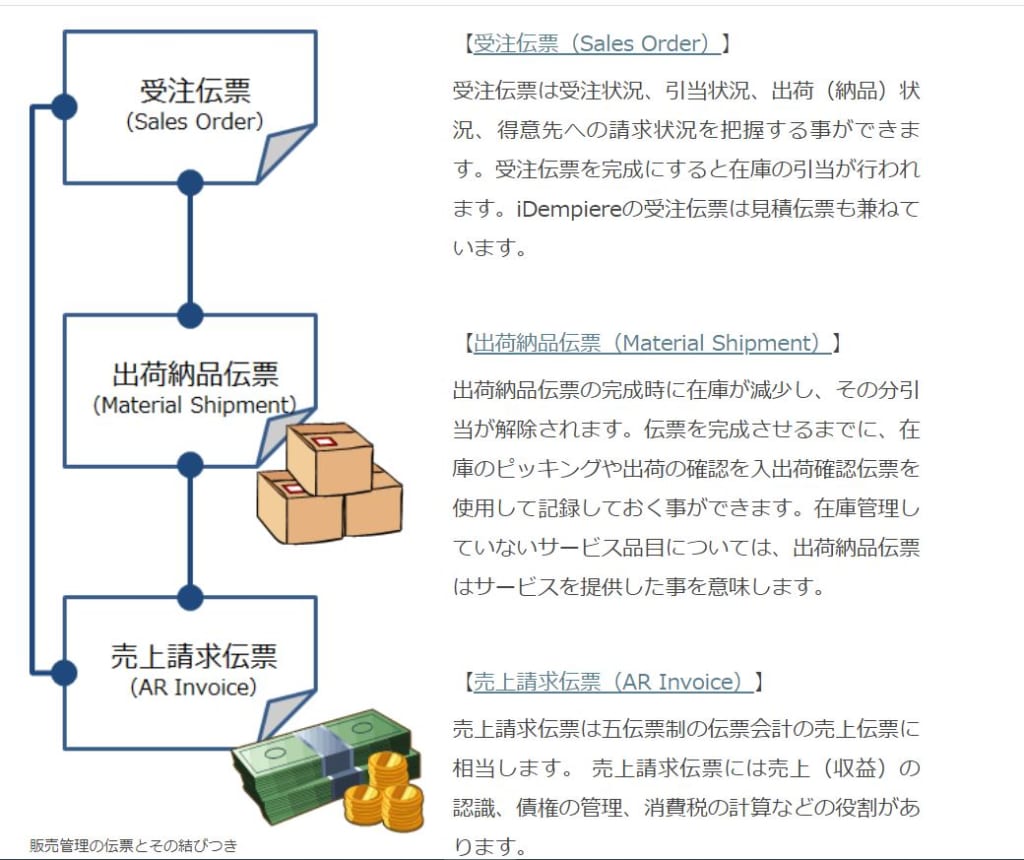

iDempiere(アイデンピエレ)(オープンソース販売管理システム)

「iDempiere」は、オープンソースなので無料で利用できるのがメリットの販売管理システムです。

販売管理に関わる受注や納品などの業務を網羅しており、コストをかけずに販売管理をしたい企業にはおすすめ。

オープンソースは自社向けにカスタマイズできるというメリットもあるので、iDempiereを基にして自社に最適な販売管理システムを構築してもいいかもしれませんね。

【料金】

お問い合わせ

【URL】

https://www.compiere-distribution-lab.net/idempiere-lab/business-apps/so/

Exequint(エグゼクイント)(パッケージ型販売管理システム)

パッケージ型の販売管理システム「Exequint」は、多業種で活用できる基本機能を搭載し、さらにカスタマイズも可能です。

また、特に在庫管理機能が充実しており、ロットや賞味期限での管理やセット商品の組み立てや解体の管理もできます。

ネットワークでの利用にも対応しているので、遠方の拠点の情報も一元管理できます。

【料金】

お問い合わせ

【URL】

http://www.censys.co.jp/solution/exequint.html

Hiway(ハイウェイ)(代理店管理ツール)

直販だけでなく代理店を活用した販売網を形成している企業も多いでしょう。そんな時に役に立つのがPRMツールです。PRMツールの活用で代理店へ一斉にお知らせができ、かつ各代理店の案件管理や売上管理も一つのプラットフォームで行うことができます。

Hiwayは販売パートナー(代理店)の開拓、営業連携、情報共有、コミュニケーション活性化を支援することができます。パートナービジネスの戦略立案から実行を支えるPRM(Partner Relationship Management)ツールです。

【製品概要】

パートナービジネスの現場では、メーカーとパートナー企業の間の情報共有はメールやエクセルで個別に行われてることが多く、パートナー企業からの質問や問い合わせに対し、同じ資料や返答を何度もやりとりするケースが頻発しています。案件共有や新機能、価格改定などの重要な製品アップデート情報を、正確かつ迅速に多くのパートナー企業に伝達するのは大変手間がかかり大きな課題となっています。

これらの課題を解決するため、「パートナーポータルサイト機能」をはじめ様々な機能を実装しております。

【費用】

・お問い合わせ

案件管理・売上管理ならSFAの導入を

販売管理システムを活用することで受注から納品までのプロセスを一元管理できますが、個別の案件ごとの状況や売上などの管理には向いていないこともあります。

そこで案件管理に特化したい場合は、SFA(営業支援システム)の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

SFAは、案件ごとに商談からクロージングまでのプロセスを可視化できるツールです。

関連記事:SFAとは?CRMとの違いは?|意味・役割・主な機能を徹底解説

弊社が開発・提供している「Mazrica Sales」の案件管理機能を、例としてご紹介します。

▶︎▶︎【無料トライアル】使いやすいUIにより直感的な操作が可能なMazrica Salesをこちらからお試しできます!

個別の案件は一枚ずつのカード形式で管理され、案件ボード上に表示されます。

案件カードはフェーズに分けて管理できるため、直感的に状況を理解することが可能です。

また最終アクションからの経過日数に応じて案件カードが色分けされ、対応漏れや保留なども一目でわかるように設計されています。

個別の案件カードの中には、商談や電話などのアクション履歴の蓄積、提案資料や見積書・請求書などの添付などが可能です。

またメールシステムからメール内容を自動取込したり、カレンダーシステムとスケジュール連携をしたりすることもできるため、より効率化が実現するでしょう

案件管理の方法については、こちらの記事内でも詳しく解説しています。

関連記事:案件管理/進捗管理システム・アプリ比較10選|おすすめツールを紹介

販売管理の効率化にはMazrica Sales

普段は意識していなくても、実は一個の商品を販売するだけでもさまざまな作業や労力がかかっています。

それらひとつひとつの業務を効率化して一元管理することにより、生産性の向上や円滑な情報共有が実現します。

販売管理システムやSFAを導入し、販売管理に関わる課題を解決しましょう。

SFAは営業組織でなくても利用することが可能なので「自社の業種や業界に合った利用方法を提案してほしい」という方はお気軽にお問い合わせください。

下記ページに強みや、できることをまとめておりますので、Mazrica Salesについて概要を知りたい方はぜひご覧ください。

▶︎Mazrica Sales製品ページはこちら

▶︎Mazrica Sales主要機能ページはこちら

※※無料トライアル実施中!※※

営業タスク管理ツール『Mazrica Sales』は無料でお使いいただけるプランがあります。

▶︎▶︎無料トライアルのお申込みはこちらから

また、記事末の資料では、本文でもご紹介した、営業管理・売上管理に便利なクラウド型SFAツール【Mazrica Sales】の機能詳細や活用シーンについて詳しく説明しています。

「現場に定着しやすいツールが良い」「営業の作業を効率化したい」と思っている方は是非、無料でダウンロードして資料をご覧ください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする