「デジタルリテラシーが低いと言われないか不安だ」 「今さら聞けないが、ITリテラシーと何が違うのか?」 「DX推進のために、社員のリテラシーをどう高めればいいか分からない」

このようにお悩みではありませんか? 現代のビジネスにおいて、デジタルリテラシーは一部の専門家のものではなく、すべてのビジネスパーソンに必須のスキルとなりました。

リテラシーが低いままでは、生産性が上がらないだけでなく、セキュリティリスクを招く可能性もあります。

本記事では、デジタルリテラシーの基本定義から、ITリテラシーとの明確な違い、DX推進に不可欠な理由、そして組織と個人で高めるための具体的な5つの方法までを徹底解説します。

▶▶【営業のDXの始め方】失敗しないDX化方法を実際の企業の声と共に徹底解説!

この記事の内容

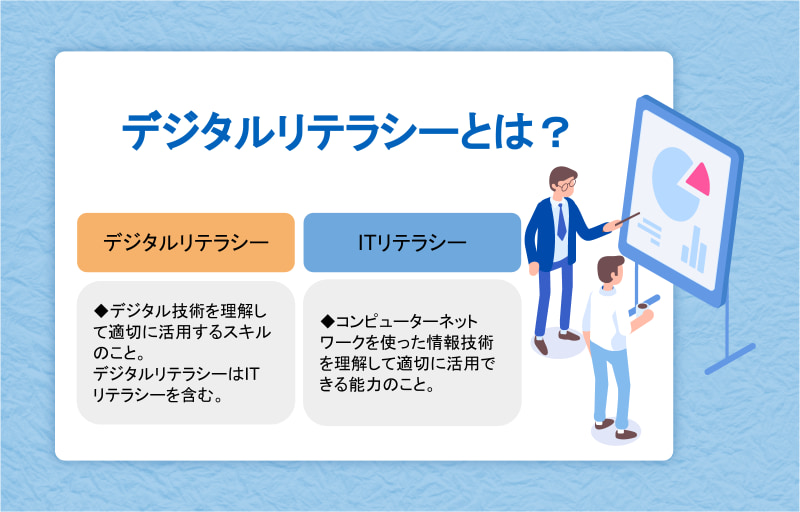

デジタルリテラシーとは?

デジタルリテラシーとは、デジタル技術について十分に理解し、効果的に活用するためのスキルや能力のことです。具体的には、デジタルデバイスやソフトウェアの操作、情報の検索や評価、プライバシーやセキュリティの管理などが含まれます。

もともとリテラシー(Literacy)とは「読み書きできる能力」を意味しており、転じて「ある分野について理解して活用できる能力」の意味で使われるようになっています。

昨今、政府が主体となり、様々な分野でDX(デジタルトランスフォーメーション)化が進められています。DXとは、デジタル技術を用いて生活や仕事をより良い方向へと変容させることです。

なお、情報処理推進機構(IPA)はDXに関わるビジネスパーソンに求められるスキルの指標として、「DXリテラシー標準」を定めています。生成AIの活用方法やデータを扱ううえでのモラル、コンプライアンスなどについて定めたものであり、DXリテラシーもデジタルリテラシーの一つです。

(参考:経済産業省ウェブサイトhttps://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/skill_standard/main.html)

DX化が進むということは、私たちの生活とデジタルが切り離せない関係になることを意味します。

つまり、国民一人ひとりが適切にデジタル技術を扱える「デジタルリテラシー」を向上させる必要があるのです。

関連記事:DX戦略とは?戦略立案・推進のポイントとDX化の成功事例を紹介!

デジタルリテラシーとITリテラシーの違い

デジタルリテラシーと混同されやすい言葉に「ITリテラシー」があります。デジタルとITは同じようなイメージがあり、同義と考えている方も多いのではないでしょうか。

IT(Information Technology:情報技術)リテラシーとは、コンピューターネットワークを使った情報技術を理解して適切に活用できる能力のことです。

一方のデジタルリテラシーにはデジタル技術全般を範囲としているため、もちろんITも含まれます。つまり、デジタルリテラシーのほうが広範囲をカバーしており、ITリテラシーも包括していると言えます。

ただし実際には、両者の明確な違いがあるわけではないため、似たような意味や同じ意味で使われていることも少なくありません。

関連記事:デジタルアダプションとは?重要な理由やメリットを紹介

デジタルリテラシーの主な構成要素

デジタルリテラシーは広範な概念ですが、主に以下のような要素(能力)に分解できます。

- 1. 情報リテラシー(メディアリテラシー) インターネット上の膨大な情報の中から、必要な情報を検索・収集し、その情報が正確か、信頼できるかを見極める(真偽を判断する)能力です。フェイクニュースに惑わされないためにも不可欠なスキルです。

- 2. データリテラシー 収集したデータや、SFA/CRMに蓄積された数値を見て、そのデータが何を意味しているかを正しく理解し、分析・活用する能力です。勘や経験だけに頼らないデータドリブンな意思決定の基礎となります。

- 3. ネットリテラシー(セキュリティリテラシー) インターネットを利用する上でのモラル、ルール、セキュリティに関する知識です。SNSでの適切な情報発信、著作権の理解、ウイルス感染や情報漏洩を防ぐためのパスワード管理など、リスクを回避する能力を指します。

- 4. AIリテラシー 近年、特に重要性が高まっているスキルです。ChatGPTをはじめとする生成AIの特徴を理解し、適切に使いこなし、業務効率化や新しいアイデア創出に活用する能力を指します。AIの回答を鵜呑みにせず、適切に判断・修正する力も含まれます。

デジタルリテラシーが必要不可欠になっている背景

企業のDX化が促進され、企業は組織としてデジタルリテラシーを向上させる必要性に迫られています。

デジタルリテラシーが重要視されている背景には、以下の要因があります。

デジタルデバイスの普及

普段の仕事で、パソコンで請求書や提案書を作成したり、スマートフォンで訪問先までの経路を調べたり、タブレットでデモ画面を見せながら商談をしたりなど、デジタルデバイスを使用することも多いでしょう。

このように、パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタルデバイスは、円滑にビジネスを進める上で必需品となっています。

そのため、デジタルデバイスの操作方法を理解して、適切に利用できるスキルが求められています。

同時に、デジタルでのセキュリティや情報管理の意識も向上させなければなりません。

したがって、デジタルリテラシーの教育が必要とされています。

業務効率化

少子高齢化の影響で労働力不足に悩まされている企業も多く、今後ますます深刻化すると考えられています。

限られた人員で生産性を最大化するためには、業務の効率化が欠かせません。

そのためには、今まで人手で行っていた業務をシステムやソフトウェアによって自動化したり、紙での管理や対面でのやり取りを電子化したりすることで、効率化が実現します。

システムやソフトウェアを有効に活用し、電子化されたデータを適切に扱えるよう、デジタルリテラシーが求められているのです。

関連記事:業務効率化とは?手法5つと成功事例、おすすめツールを紹介

働き方改革とDX化

デジタルリテラシーは、働き方改革や企業のDX化にも大きく影響します。

働き方改革が広まり、多くの企業がテレワークを導入しています。

民間企業のテレワークは、2020年の新型コロナウイルス感染症の拡大後、急速に導入が進みました。総務省実施の令和5年通信利用動向調査によると、テレワークを導入している企業は50%を超えています。(参考:総務省「通信利用動向調査」)

テレワークの普及によって、企業は従業員がオフィスにいなくても仕事ができる環境作りが必要とされています。

また、働き方改革では長時間労働の是正にも重点が置かれています。

働き方改革を実現するためには、社内のDX化が必要不可欠です。

オフィスに出社しなくてもオンラインでデータのやり取りやコミュニケーションができる仕組みを作ったり、今まで人手で行っていた業務をシステムが自動化することで残業を減らしたりするなどの対策があります。

オンライン化の取り組みの土台となるのがデジタルリテラシーです。

デジタルリテラシーが身についていなければ、環境の仕組み化ができていても、実現するだけのスキルがないため失敗してしまうでしょう。

関連記事:DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義と成功事例を紹介

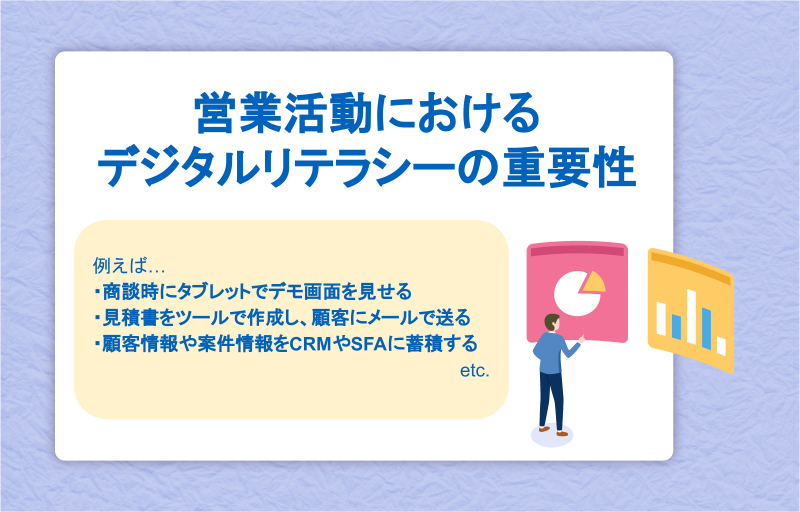

営業活動におけるデジタルリテラシーの重要性

営業活動においてもデジタルリテラシーは重要です。

オンラインでの顧客とのタッチポイントが増えた上に、「セールステック」と言われる営業活動の生産性を高めるツールも多く登場し、営業活動でデジタルに触れる機会が増えています。

たとえば、以下のような状況はないでしょうか。

- インサイドセールス業務でCTI(電話システム)やメールを使う

- 顧客情報や案件情報をCRMやSFAに入力・蓄積する

- 訪問スケジュールを立てるためにスケジュール管理アプリを使う

- 見積書や請求書をシステムで作成して、顧客にメールで送る

- 顧客とオンライン商談を行う

- 商談時にタブレットでデモ画面を見せる

- 社内でオンライン会議を行う

- 自社サービス導入後の顧客の利用状況を分析する

このように、営業現場でデジタル技術を活用する機会は非常に多く、営業活動を効率的に進めるためにはデジタルリテラシ―が必要不可欠だといえるのです。

関連記事:営業DXとは?デジタル化との違いと4つの成功事例を紹介

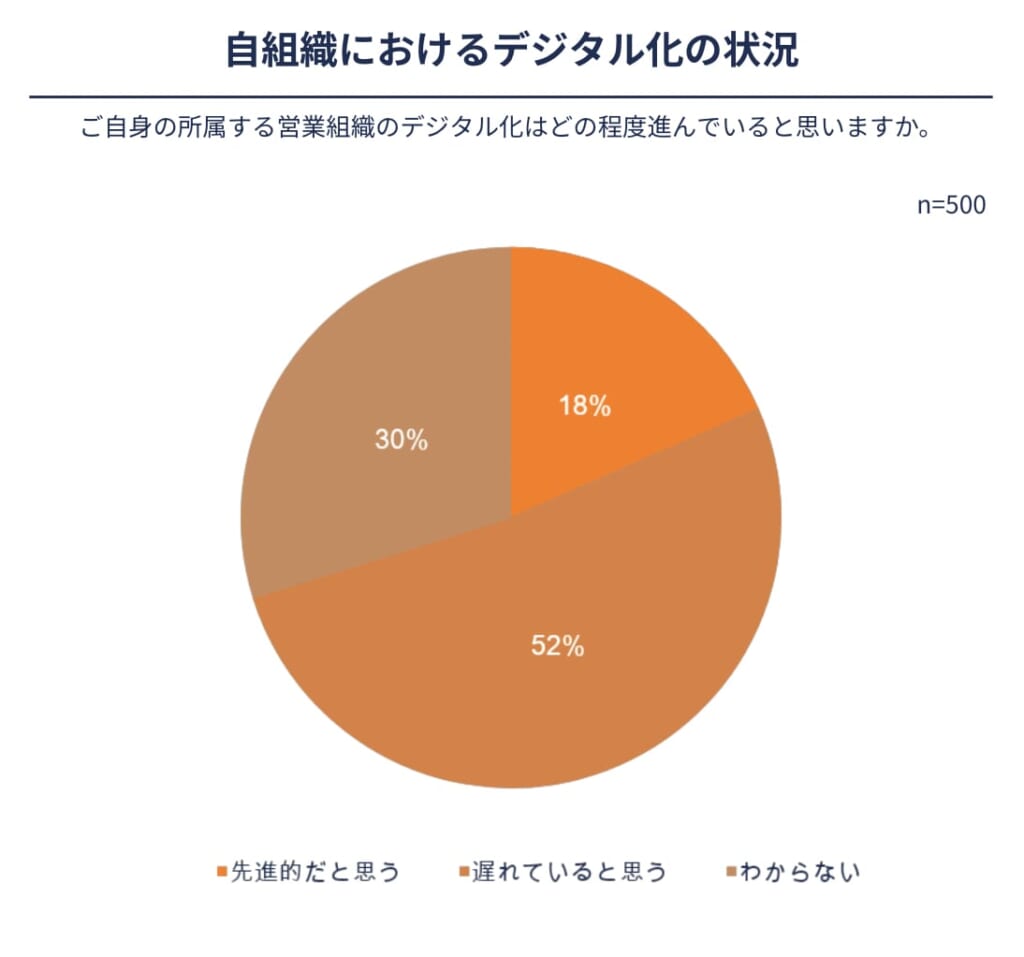

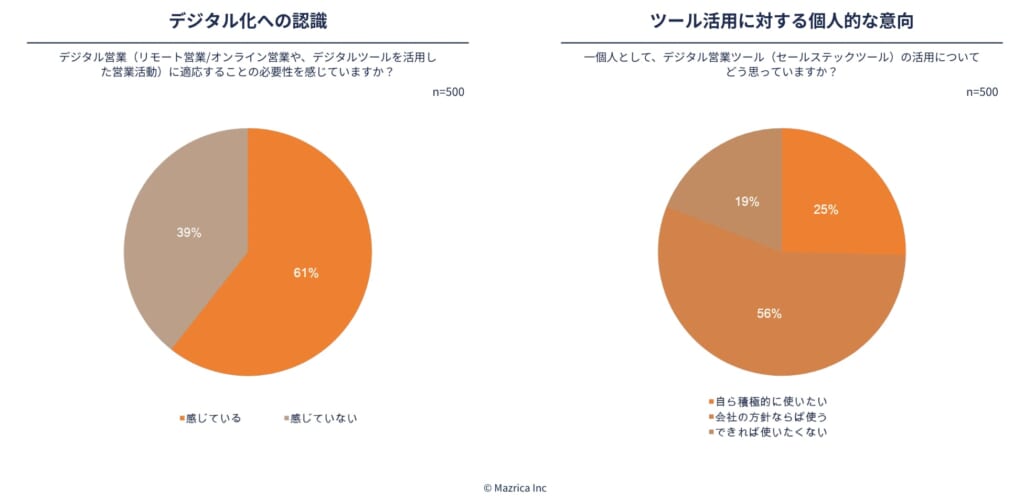

法人営業のデジタル実態調査

株式会社マツリカの「法人営業のデジタル実態調査」によると、自組織におけるデジタル化の状況について過半数の営業組織はデジタル化において改善の余地を認識しているようです。

一方でデジタル化の必要性を認識しつつも、本心ではツール活用に積極的な人物は少数のようです。

意識を変えてデジタルリテラシーを向上させていくには何が必要なのでしょうか?そもそものメリット・デメリットから整理していきます。

デジタルリテラシー向上による3つのメリット

組織のデジタルリテラシーを底上げすることで、以下のようなメリットが見込めます。

生産性が向上する

人手によるルーチンワークが発生している組織は、ミスのリスクが高いだけでなく、本来やるべき業務に充てるための時間を充分に取れなくなっている状況にも目を向けなければなりません。

デジタルリテラシーが向上して普段の仕事にデジタルを取り入れられるようになると、生産性向上が期待できます。

たとえば、今まで手入力していたデータを自動化することで入力ミスを防いだり、人手によるデータ分析をワンクリックで行えるようになると分析時間を短縮したりすることが可能です。

結果として、優先すべき業務に充てる時間が増え、生産性が向上します。

DX化の推進に繋がる

組織全体のデジタルリテラシーを向上させることは、企業のDX化を進める上でも重要です。

DX化が謳われている中で本格的にDX化を進めたいと思っていても、以下のような課題に直面している企業も少なくありません。

- 他の事業戦略を優先させたい経営層が、DX化を後回しにしてしまう

- デジタルに馴染みのない年配層が、DX化に対して抵抗感を持っている

- 業務の進め方が今までと大きく変わってしまうため、現場が反発している

上記の課題があると、DX化がなかなか進みません。

しかし、組織の一人ひとりがデジタルリテラシーを持ち合わせていれば、デジタル技術によってどれだけ仕事の生産性が高まるか理解できているため、DX化に抵抗感なく始められます。

デジタルリテラシーが高ければ、導入したツールを適切に運用できるので、さらにDX化が促進されるでしょう。

▶▶【これからDXを始める方へ】営業DXの始め方完全ガイドを無料でダウンロードする

セキュリティ意識が高まる

デジタルリテラシーが高まると、フィッシング、マルウェア、データ漏洩などのセキュリティ脅威に対する理解が増し、適切なセキュリティ対策を実践することができます。

具体的には、強力なパスワードの作成、暗号化された安全な通信手段の選択、定期的なセキュリティチェックなどの習慣が身につきます。

結果として、個人や組織のデジタルセキュリティの強化が期待できるでしょう。

デジタルリテラシー欠如によるデメリット

一方、デジタルリテラシーが欠如していると、以下のようなことが起きる可能性があります。

企業としての競争力低下

デジタルリテラシーが欠如していると、競争力が低下して市場で優位に立てない場合があります。

今や大多数がスマートフォンやパソコンなどを駆使して、情報収集や購買行動をしている時代です。

しかしデジタルリテラシーが欠如していると、顧客とデジタルを使ったコミュニケーションが取れません。そのため「認知度が上がらない」「ファンを獲得できない」といった事態が起きるでしょう。

また現代は、従来のように経験や勘に頼ったアプローチではなく、データに基づいたアプローチが求められています。

データリテラシーが欠如しているとデータ分析が進まず、市場の動向や顧客のニーズを把握できないため、見当違いなアプローチをしてしまうリスクもあるのです。

チームメンバーの労働生産性低下

デジタルリテラシーが高いと生産性が向上することは、逆説的に「デジタルリテラシーが欠如している組織は生産性が低下する」ことも意味しています。

- 手入力によるミスが多い

- 確認漏れや見落としが増えて情報共有しにくい

- 紙を使って情報を管理するため、印刷や保管などの作業が増える

- 電話や対面でのやり取りしかできないため、コミュニケーションコストが高い

デジタルリテラシーが欠如している組織は、上記のようなリスクも抱えているのです。

さらに、人手による作業が多いことで担当者の負担が増え、モチベーションが維持できない状況にもつながりかねません。

デジタルリテラシーを高める5つの方法

組織のデジタルリテラシーを高めるためには、何から始めたら良いのでしょうか。企業ができる5つの方法を紹介します。

デジタルリテラシーを高める目的を明確にする

むやみに始めるのではなく、まずは「デジタルリテラシーを高める目的」を明確にします。

たとえば「業務上のミスを減らす」「テレワークなどの働き方改革を進めたい」「ワークライフバランスを向上させるため」などの目的もあるでしょう。

このように、自社がデジタルリテラシーを高めたい理由を明確にした上で、従業員全体に共有して意識を統一しましょう。

営業のデータ活用を進めるITツール、SFA(営業支援ツール)に関する記事はこちら:

デジタルリテラシーに関わるスキルを評価対象に組み込む

人事評価の際、デジタルリテラシーに関わる評価指標を組み込む方法もあります。

たとえば「ツールの利用状況」「セキュリティに関する知識」「デジタルを活用した顧客へのアプローチ」などを評価指標に組み込みます。

そうすることで、従業員が積極的にデジタルリテラシーの習得に取り組むことができ、社内全体のデジタルリテラシー向上にもつながるでしょう。

関連記事:セールステックとは?5つの主要カテゴリーを徹底紹介【カオスマップ付き】

デジタルスキルのナレッジシェアの仕組みを整える

社内でデジタルスキルついてのナレッジを共有する仕組みを整えましょう。

例えば、社内グループウェアなどを活用してナレッジを蓄積すると、社員が知っておくべき情報にアクセスしやすくなり、全体のリテラシー向上が期待できます。

また、社内でのワークショップや勉強会、オンラインフォーラム等を活用し、社員が互いに学び合う文化を促進しましょう。

関連記事:営業ナレッジマネジメントとは?意味や手法・事例を解説

継続的なデジタルリテラシ学習の機会を設ける

デジタル技術は次々と進歩しています。最新技術を活用してビジネスの生産性を高めるためには、継続的な教育が欠かせません。

専門家や講師などを招いて社内研修を行ったり、外部のセミナーに参加させたりすると良いでしょう。

また、普段の業務で忙しい従業員が学びやすいよう、eラーニングを取り入れる方法も一つの手です。

スマートフォンやパソコンを使ってオンラインで学習できるため、スキマ時間を有効活用できるでしょう。

▶【無料e-bookダウンロード】営業成果最大化のためのデータ収集・活用法とは?

定期的にリテラシーの理解度をチェックする

定期的にデジタルリテラシーの理解度をチェックし、結果に基づいてリテラシー教育の内容を見直すことも重要です。

チェック方法としては、オンラインテストや実践的な課題を設定し、社員のスキルレベルを把握します。

フィードバックをもとに、必要なトレーニングやサポートを提供することで、デジタルリテラシーを恒常的に高められるようにしましょう。

終わりに|組織のデジタルリテラシーを向上させよう

デジタルリテラシーは、DX化が進められている現代では欠かせないビジネススキルとも言えます。

デジタルリテラシーが低いと、競争性や生産性の低下を招き、事業の成長がしにくくなります。

そのため、従業員が自主的にデジタルリテラシーを習得できる環境を作り、積極的にサポートすることが重要です。

まずは自社のデジタルリテラシーがどの程度なのか把握した上で、自社でできる対策を行いましょう。

下記資料「法人営業のデジタル活用実態調査」では、国内の営業組織のデジタル化の課題を分析し、未来への示唆をまとめています。

資料や記事/メディア等への引用はもちろん、営業組織の課題解決に向けた施策立案・実行のための客観的根拠としてご活用ください。

▽▼こちらのリンクより個人情報入力の必要なく閲覧可能です。▼▽