マーケティングオートメーション(Marketing Automation、以下MA)は、BtoB企業が抱えがちな「膨大なリード管理」「成果の見える化が難しい」といった課題を、一元管理と自動化で解決する強力なツールです。

本記事では、2025年における最新のBtoB向けMAツールを「機能性」「使いやすさ」「導入コスト」「サポート体制」の4つの観点から比較し、各社ツールの特徴と導入メリットをご紹介します。

さらに、実際の活用事例をもとに「どのような場面で効果を発揮するのか」についても具体的に解説しますので、自社の営業・マーケティング活動に役立つ新たなヒントをぜひ見つけてください。

この記事の内容

MAツール(マーケティングオートメーションツール)とは?

MAツールとは、マーケティング活動における顧客対応を自動化し、効率化を図る仕組みやツールを指します。

主な目的は、見込み顧客に適切なタイミングで情報を提供し、購買意欲を高めることです。

「メール配信」「セミナー受付管理」「Webアクセス履歴の分析」「リードのスコアリング」など、営業やマーケティング業務を効率化する多彩な機能を備えているのが特徴です。

これらの機能により、手作業に頼らず、チームの生産性と成果を大幅に向上させることが可能になります。

MAの詳細やツールの選び方はこちらの記事内で解説しています。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

BtoB企業がMAツールを活用するメリット

BtoB企業がMAツールを活用する最大のメリットは、営業とマーケティングの効率と成果を大幅に向上させられる点です。

具体的には、見込み顧客(リード)に対し適切なタイミングで情報を届けることで、関係性を深め、購買意欲を引き出すことができます。

また、リードの検討状況を可視化することで、営業チームは効果的にアプローチでき、受注率の向上が期待できます。

以下でさらに詳しくMAツールを使用するメリットをご紹介します。

1. リードに適切な情報を配信出来る

リードに適切な情報を配信できることは、MAツールの大きな特徴の一つです。

多くの企業がリード不足に悩まされており、それに伴って、リードを育成する(リードナーチャリング)と言う概念が一般的になっています。

リード育成において一番重要なことは相手の検討状況に合わせて情報を配信することです。

例えば、課題を感じているもののそれを解決する商品の購入を検討していない企業には課題に関する情報を提供して、課題に対する理解を深める必要があります。

しかし、商品の購入を検討し始めた企業には、購入の際のポイントやツール検討のポイントなどの情報を提供する必要があります。

相手の状況に合わせて、適切な情報配信が出来るのがMAの特徴の一つとなっています。

関連記事:リードナーチャリングとは?7つの手法と成功のためのポイントを解説

2. リードの検討状況の見える化

MAツールを活用することで、リードの検討状況の見える化も可能です。

具体的には、以下のようなことが一目でわかるようになります。

- 自社が配信したメールを開封したか

- 開封されたメール上に記載されているURLにアクセスしたか

- URLにアクセスした後、どのような行動を取っているか

これらがMAツール上に記録されて、ある一定量の行動をとったリードは有効なリードとして、営業側にパスされるようになっています。

このように、MAツールを駆使することで、質の高いリードを営業に渡すことができます。

関連記事:MAのスコアリングとは?マーケティングへの活用方法と事例を紹介

3.営業活動が効率化される

MAツールを活用することで、営業活動を効率化することができます。

その理由は、営業が無駄な作業を減らし、購買意欲の高いリードに集中できるからです。

通常、営業は多くのリードを手当たり次第に追う非効率な状況に陥りがちですが、MAツールを使えば、購買意欲の低いリードに時間を費やすことなく、関心を示したリードにタイミングよくアプローチできます。

たとえば、メール配信やサイト閲覧への反応があるリードにのみアプローチすることで、訪問やフォローの無駄を削減できます。

また、顧客の行動に基づいたアラート設定により、重要なタイミングを逃さずに対応することも可能です。

その結果、営業に渡されるリードの質が向上し、成約率の高いリードに集中することで、営業活動全体の生産性が向上します。

4.マーケティングと営業の連携強化が可能になる

MAツールを活用することで、マーケティングと営業部門が効率的に連携できます。

例えば、顧客の行動データをリアルタイムで共有することで、マーケティング部門は質の高いリードを営業チームに渡せます。

一方、営業チームは顧客の関心や購買意欲を把握し、適切なアプローチが可能になります。

さらに、顧客がどの段階で購入を検討しているかを明確にすることで、両部門が共通の目標に向けた効率的なプロセスを構築できます。

営業・マーケティングの連携は成約率向上や無駄の削減につながります。

MAツール導入までのステップガイド

要件定義と現状把握

まずは自社のマーケティングおよび営業プロセスを洗い出し、現状の運用フローや使用中のシステム、そして直面している課題を明確にしましょう。

具体的には、Webサイトや展示会、セミナーなど各チャネルのリード獲得数やコンバージョン率、さらにCRMやSFA、Web解析ツールとの連携状況を詳細に把握することが効果的です。。

また、これと並行して、営業部門やマーケティング部門の担当者へのヒアリングを実施し、ツール導入によって解決したい要件をリスト化することも有効です。

たとえば「リードの重複管理を自動化したい」「特定の行動をとったリードに即時アラートを飛ばしたい」といった具体的なニーズを洗い出すことで、その後のベンダー選定やPoC(概念実証)がスムーズに進む下地を作ることができます。。

PoC(概念実証)の進め方

要件定義で整理した課題をもとに、限られた期間・対象でMAツールの機能を試験的に運用しましょう。

まずはテスト対象となるリードセグメントやキャンペーンフローを設定し、開封率やクリック率、商談化率などのKPIをあらかじめ定めます。

通常は1~2ヶ月程度の小規模な実施とし、その結果を定量的に評価することで、ツールの有効性や自社運用との親和性、さらに予期せぬ運用上の課題を抽出することができるようになります。

PoCをうまく行うことで、本格導入に向けた投資対効果が明らかになり、社内合意を得るうえでの強力な根拠を得ることができるのです。

本稼働に向けた体制構築

最後に、PoC の成果を踏まえ、MAツールを全社的に運用するための組織体制とルールを整備します。

まず、誰が配信設定やスコアリング、レポート作成を担うかを明確にし、承認フローを定義しましょう。

定義が完了したら、データの入力やメンテナンスを担う担当者を決め、CRMやWeb解析ツールとの自動連携を技術的に実装します。

また、現場担当者向けの運用マニュアルやトレーニング資料を作成し、社内勉強会を通じて使いこなし方を共有することも徹底しましょう。

最後に、定期的なレビュー会議をスケジュールし、成果をKPIでモニタリングしながら改善サイクル(PDCA)を回すことで、MAツールの効果を最大化できる運用基盤を構築することができます。

BtoB営業とBtoC営業の違い

BtoB向け、BtoC向け、あるいはその両方をカバーするMAツールを選ぶ際には、まずBtoBとBtoCのビジネスモデルの違いを理解することが重要です。

これらの違いを把握することで、自社に適したツールの選定がしやすくなります。

関連記事:BtoB営業とは?営業手法や課題・成功のポイントを解説

リードの数の違い

1つ目の違いは、リード(見込み顧客や顧客)の数です。BtoBビジネスでは、BtoCに比べてリードの数が少ないことが一般的です。

BtoBでは一度導入されると、企業単位でリピート購買されることが多いのに対し、BtoCでは一度の購入で終わる顧客も多く存在します。

そのため、BtoBは少数のリードに対して継続的なマーケティングを行う必要があります。

もちろん、企業の規模やマーケティング予算、リード獲得の方法に応じて異なりますが、一般的にはBtoBでは少数精鋭のリードに焦点を当てる傾向が強いです。

アプローチ方法の違い

次に、見込み顧客へのアプローチ方法の違いです。BtoBでは、リードが育った段階で営業が直接アプローチし、商談に繋げるのが一般的です。

一方で、BtoCではリードが多いため、キャンペーンメールやパーソナライズされた広告を通じたアプローチが主流になります。

BtoBは1対1のやりとりが多く、BtoCは1対多のアプローチを取ることが特徴です。

検討期間の違い

3つ目の違いは、購買に至るまでの期間です。 BtoBは商談から成約に至るまでに時間がかかり、場合によっては数ヶ月から数年かかることもあります。

これは、複数回の接点や検討期間が必要なためです。

対照的に、BtoCでは家や車といった高額商品を除けば、比較的短期間で購買が決まることが多く、数日から数週間で購買に至ることが一般的です。

関わる人数の違い

最後に、購買に関わる人数の違いです。

BtoBでは購買の意思決定に複数の人が関わることが多く、例えば情報収集を行う担当者、推進役の部長、最終決定を下す役員といった複数のステークホルダーを相手にする必要があります。

特に高額商品ではこの傾向が顕著です。一方で、BtoCでは、購入の意思決定に関わるのは個人や家族など少数で済むことがほとんどです。

BtoBでは、個々の担当者だけでなく、その企業全体を対象にマーケティングを行う視点が求められます。

BtoBのMAツールの選び方

最後に、BtoBで使用するMAの選び方について解説します。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)ツールの選び方5選!自社に合うMAとは?

BtoB向けのMAを選択する

BtoB向けのMAツールは、リードを長期的に追跡・管理し、企業や業界、役職ごとに細かく分類できる機能が特徴です。

営業支援システムや顧客管理システムとの連携や、問い合わせフォーム作成機能も備えており、リードを商談や申し込みへスムーズに結びつけられます。

一方、BtoC向けのMAツールは、Web、メール、SNS、アプリなど複数のチャネルと連携可能で、大規模な個人データ管理や位置情報を活用したマーケティング機能に優れています。

両方の特徴を持つツールもありますが、機能の方向性はツールごとに異なります。

適切なツール選びには、自社と同じ業種や規模の企業の導入事例を参考にすることがおすすめです。

活用の目的を明確にする

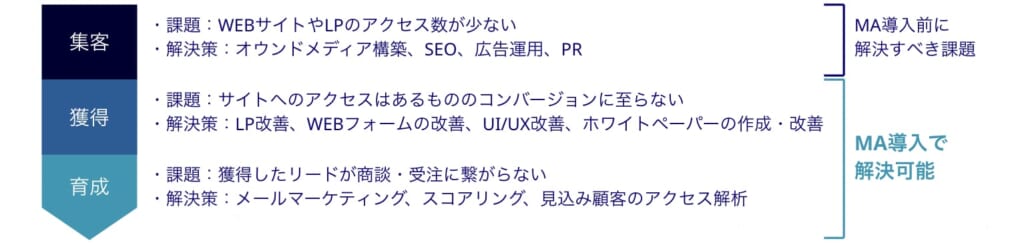

MAツール活用の目的を明確にすることで、ツールの選択肢を絞ることができます。

実際にMAツールを導入する前に、まずはMAツールを活用して、

- どんなことを実現したいのか?

- どんな課題を解決したいのか?

を明確にしましょう。

マーケティング領域における課題と対応する解決策例

使いやすいツールを選ぶ

どんなに高性能なツールでも、使いこなせなければ効果は得られません。

特にMAツールを初めて導入する場合は、基本的な操作を学ぶ必要があり、担当者にとって負担になることもあります。

そのため、導入するツールは、担当者のスキルや知識に合った使いやすいものを選ぶことが大切です。

ツールによって操作性や使い勝手が異なるため、導入前にデモ版を試したり、具体的な使用感を確認することをおすすめします。

これにより、チーム全体でスムーズに活用できるツールを選ぶ手助けとなるでしょう。

サポート体制が充実しているか確認する

製品のサポート体制についてもチェックしておきましょう。

- 導入までの支援体制は整っているか?

- 電話やメール、チャットでの対応は可能か(有償・無償か)?

- オンラインマニュアルはあるか?

- 運用や定着までのサポートはあるか(有償・無償か)?

MA運用に詳しいスタッフがいれば、社内で仕組みを構築することも可能ですが、不安要素があれば、予算に合わせてサポート体制の整ったツールを選ぶのがおすすめです。

なお、一般的にサポート機能などが充実しているほど費用は高くなる傾向があるため、予算と照らし合わせながら検討すると良いでしょう。

関連記事:MAツールの費用を徹底比較|おすすめツールと選び方を解説

BtoB向けのおすすめMAツール比較10選

では、営業活動を効率化するおすすめのMAツールとしてどのようなものがあるのでしょうか。

ここではおすすめMAツール10選を紹介します。

関連記事:【2025最新】MAツールとは?MAツールでできることやおすすめ13製品を徹底解説!

Mazrica Marketing(マツリカマーケティング)

株式会社マツリカが開発・提供する「Mazrica Marketing」は、マーケティングと営業のシームレスな連携を実現できるMAツールです。シンプルなインターフェースのため「MAツールには慣れていない」「難しそう」という初心者でもスムーズに利用できます。

そして、マーケティング活動に必要な基本的な施策をカバーできるのみならず、Mazrica MarketingにはMA機能だけではなく、同社提供のSFA/CRM「Mazrica Sales」の一部機能も統合されています。このため、同じツール内でマーケティングから営業までのプロセスをシームレスに実行できるのです。

▶︎▶︎Mazrica Marketingのサービス紹介資料を無料ダウンロードする

気になるMA機能については、主に以下が搭載されています。

- メール配信機能

- Webフォーム機能

- Webアクセス解析

- シナリオ設計

- AIによる一括名寄せ

Mazrica Marketingは、案件の成約を最優先に考え、「見込み顧客の創出」から「営業案件の成約」、さらには「成約後のカスタマーサクセス」に至るまで、ひとつのプラットフォームで完結できる点が大きな利点です。

SFA、BIなどの機能を併せて活用することで、多くの情報を効率的に一元管理できます。この利点を活かして、ユーザーは営業活動からデータ分析まで、スムーズに実施できます。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】Mazrica Salesを含めた全ての資料はこちら

Adobe Marketo Engage

「Adobe Marketo Engage」は、Adobe社が提供するMAツールで、メール、SNS、イベントなどのオンライン・オフラインのマーケティングをサポートします。

AIがリアルタイムで顧客行動を解析し、最適なコンテンツを自動で提示。

さらに、生成型AI「Adobe Sensei GenAI」により、顧客とのコミュニケーション履歴を自動的に要約し、効率的な対応を支援します。

Marketoは、SFAツール「Mazrica Sales」と連携しており、両者間で双方向のデータ同期が可能です。

これにより、リードのスコアやマーケティング履歴を基に、提案や営業活動に役立てることができます。

製品サイト:https://business.adobe.com/jp/products/marketo/adobe-marketo.html

SATORI

SATORI株式会社の「SATORI」は、純国産のMAツールで、問い合わせのない匿名リードにもアプローチできる点が特徴です。

「Webサイト訪問者が多いがリードが獲得できない」といった課題を抱える企業に特におすすめです。

また、取得したリードに対しては、メールやプッシュ通知を使ってリードを育成し、関心度に合わせたパーソナライズコミュニケーションを実施できる機能も充実しています。

製品サイト:https://satori.marketing/

List FInder

List Finderは、BtoB企業向けに特化したMAツールで、「だれでも、無理なく、かんたんに」をコンセプトに設計されています。

国内で1,600以上のアカウント導入実績があり、無料でスタートできるフリープランも提供しています。

BtoBビジネスに必要な機能に絞り込んだシンプルな操作性が特徴で、ユーザーの課題や方針に合わせたサポート体制が整っています。

さらに、リソースやノウハウが不足している企業向けに、運用代行サービスも提供されており、手軽に運用を開始できる点が魅力です。

製品サイト:https://promote.list-finder.jp/

Marketing Hub(HubSpot)

HubSpot(ハブスポット)は、CRMを中心にマーケティング、セールス、カスタマーサービスといった各種ソフトウェアを統合するプラットフォームです。

特に「Marketing Hub」は、簡単な操作でWebサイトを構築し、効果的なコンテンツを配信することで、トラフィックの拡大をサポートします。

さらに、チャット機能を活用してリアルタイムで訪問者にアプローチしたり、SNSでの評価を分析する機能も搭載しています。

プログラミングやデザインの専門知識がなくても、マーケティング業務を簡単に実施できるのが特徴です。

製品サイト:https://www.hubspot.jp/

関連記事:HubSpotは使いづらい?CRMとしての評判・口コミ・料金を徹底解説

GENIEE MA

GENIEE MAは、株式会社ジーニーが運営する集客〜販促を総合的にカバーするMAツールです。

メールアドレス、Cookie、LINEアカウントを1IDで管理でき、複数の配信チャネルからリードごとに適したアプローチが実現します。

また、3rdパーティデータを活用した精度の高い分析力・検証・レポート化により、スピーディーなPDCAサイクルを回すことができます。

なお、BtoB、BtoC、アプリ事業者、Webサイト運営者ごとに適したプランが用意されているため状況に合わせて使用することが可能です。

製品サイト:https://ma-jin.jp/

関連記事:GENIEE SFA/CRM(旧ちきゅう)の評判・口コミ・向き不向き|導入前に知っておきたいポイント

Kairos3 Marketing

「Kairos3 Marketing」は、カイロスマーケティング株式会社が提供するMAツールです。

メール配信やフォーム作成、Webページ作成など基本的な機能が網羅されています。

スコアリングの結果、ホットリードを自動抽出する機能も搭載されており、優先度が高いリードの追跡に最適です。

セミナー管理やメルマガ管理が1ツールで行えるため、大量のデータを扱うBtoB企業に向いています。

製品サイト:https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation

BowNow

BowNowは、誰でもシンプルに活用できることをコンセプトとするMAツールです。

Webコンテンツの作成や、集客支援、コンサルティングを通して、MAツール以外の領域も広く網羅しています。

必要な機能を必要なだけ課金していく料金体系であるため、スモールスタートで活用を開始できます。

製品サイト:https://bow-now.jp/

SHANON MARKETING PLATFORM

SHANON MARKETING PLATFORM(シャノンマーケティングプラットフォーム)は、オフラインマーケティング施策に特化した国産のMAツールです。

Webだけでなく、展示会やセミナーなどのチャネルまで管理でき、顧客が購入に至るプロセスを把握できます。

オンライン/オフライン問わず様々なチャネルのデータを蓄積するため、BtoB企業においてマーケティングから営業部門にリードを引き渡す際にもスムーズに連携が取れます。

製品サイト:https://www.shanon.co.jp/marketingautomation

b-dash

B→dash(ビーダッシュ)は、株式会社データXが運営するノーコード型のMAツールです。

顧客の属性や興味関心に合わせて、メールやLINEをはじめマルチチャネルからのアプローチが可能です。

Webアクセスや購買履歴などのあらゆるデータを顧客情報とともに統合管理し、データドリブンマーケティング施策の効果を直感的な分析レポートで確認できます。

シンプルなUI/UXと充実したサポート体制で、初心者でも安心して導入できることも魅力です。

製品サイト:https://bdash-marketing.com/

AIエージェント活用でマーケティング活動を高度化

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

ゼロパーティデータを活用したマーケティング活動

サードパーティーは規制がかかり始めており、ゼロパーティーデータに注目が集まっています。MAツールで取得するデータはファーストパーティーデータのみ(Webサイトのアクセス履歴等)でこのデータだけでは見込み顧客の興味関心を察知することが難しいです。そこでゼロパーティーデータの出番です。

ゼロパーティーデータ(Zero-Party Data)とは、顧客が自らの意思で企業やブランドに提供する情報を指します。これは、アンケートへの回答、好みや興味に関する情報、購入意向など、顧客が積極的に共有するデータです。この用語は、調査会社のフォレスターが2018年に提唱しました。

ゼロパーティーデータを活用するとより個人の興味関心が特定でき、マーケや営業に活かせる様になります。ゼロパーティーデータを取得できるツールがDealAgentです。

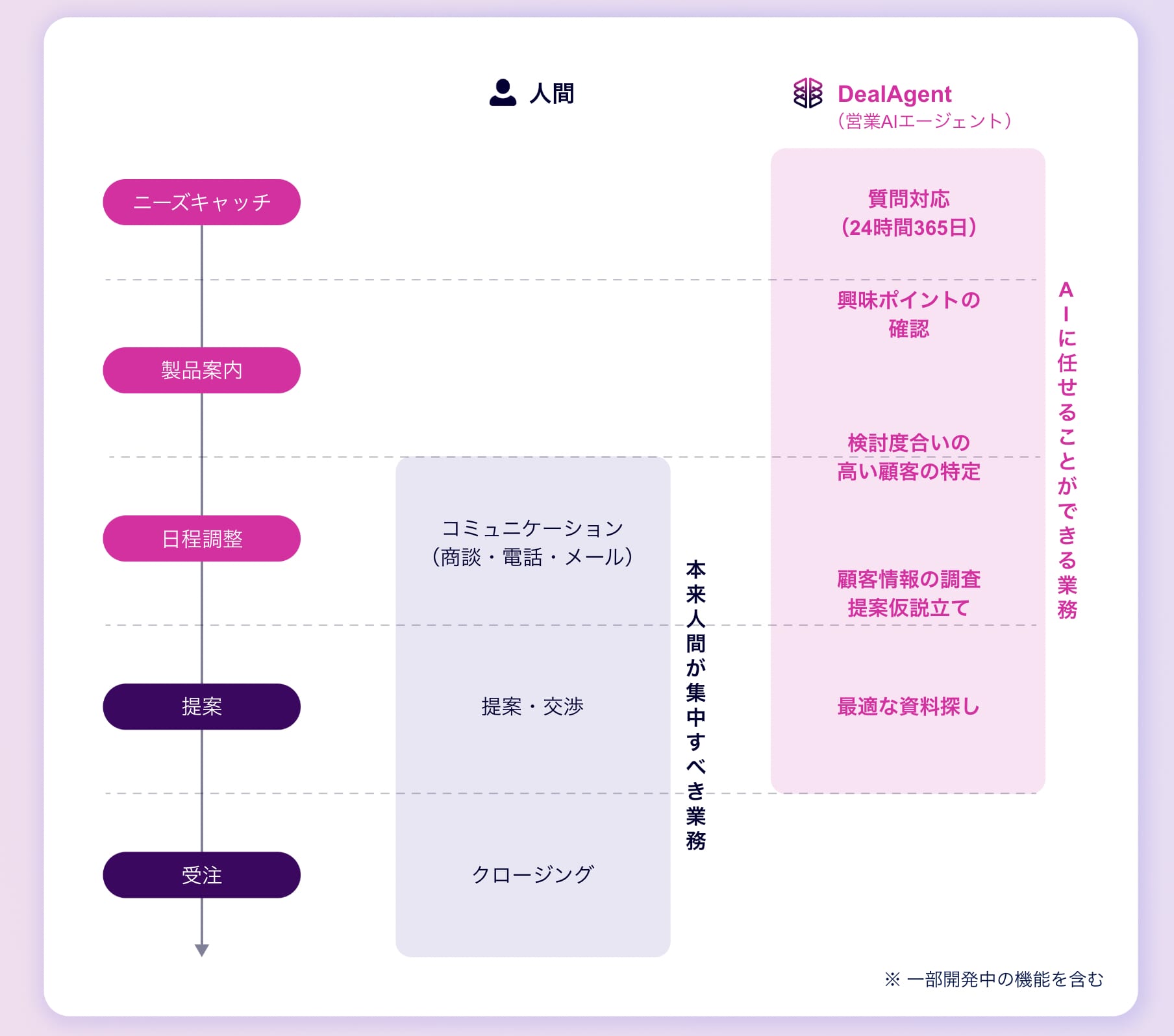

DealAgent

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

まとめ|自社に最適なbtob向けMAツールを選ぼう

ここまで、MAツールの概要とその導入による効果について解説してきました。しかし、どのツールも導入するだけでは成果を上げることはできません。

これまでの業務プロセスを可視化し、課題を明確にしてからシステムに落とし込むことが成功の鍵です。

実際、目的を明確にせずに導入した結果、活用しきれずに終わってしまうケースも少なくありません。

ツールの選定や導入時には、「どの業務をどう改善したいのか」を具体的に洗い出し、チーム全体で共有することが重要です。

MAツールは、適切に活用することで営業・マーケティング活動の効率化と成果向上を実現する強力な武器となります。

事前に明確な目的を決定してから導入に取り組むことが大切です。

先程紹介した「Mazrica Marketing」については、以下の資料で詳しく紹介しているので、気になる方はぜひダウンロードしてご確認ください。

マーケティング〜営業のプロセスの劇的に効率化|Mazrica Marketing概要資料

Mazrica Marketingは集客と売上の向上に寄与するマーケティングオートメーションツールです。マーケティング〜セールスのプロセスを効率化するMazrica Marketingの機能や活用例を紹介します。

資料をダウンロードする