営業にとって欠かせない業務の一つに、テレアポがあります。

新規開拓にとって効果的な施策であるだけでなく、インサイドセールス の広がりによって重要性がますます高まってきています。

しかし、テレアポに苦手意識を覚える人が多いのも事実です。。

トークスクリプトを渡されただけで営業電話をかけるのは、やはり難しいですよね。

この記事ではテレアポを苦手だと感じる方やさらなるスキルアップを目指す方が使うべきトークスクリプトについて解説します。

この記事でわかること

本記事では、テレアポの成果を高めるための「スクリプト作成法」と「トークの改善ポイント」をわかりやすく解説します。具体的には以下の内容を網羅しています。

-

成果が出るテレアポスクリプトの基本構成(導入・ヒアリング・クロージング)

-

初対面の相手の心をつかむ“冒頭トーク”の作り方

-

SPIN/BANTなどのフレームワークを活用したヒアリング術

-

トーン・話し方・会話のテンポなど実践で差が出る話し方の工夫

-

スクリプトの改善につながる振り返り方法とPDCAの回し方

-

成功率を上げるためのテンプレート例

これからテレアポを始める方はもちろん、成果が伸び悩んでいる営業担当者にも役立つ実践的な内容です。

この記事の内容

テレアポのトークスクリプトとは?

テレアポのトークスクリプトとは、電話営業(テレマーケティング)を行う際に、営業担当者が顧客との会話を円滑に進めるために使う台本やガイドラインのことです。

スクリプトには、自己紹介、話の流れ、商品やサービスの説明、顧客の質問に対する回答、クロージングまでの内容が含まれています。

これにより、電話営業が初めてのスタッフでも、自信を持ってスムーズに顧客と会話を進めることができます。

また、スクリプトを使うことで、どのスタッフが対応しても一貫したメッセージを伝えられ、顧客に対する企業イメージの統一にもつながります。

ただし、顧客の反応に合わせた柔軟な対応が求められるため、スクリプトに沿うだけでなく、自然な対話を意識することも重要です。

トークスクリプトの作り方については以下の記事で解説しています。

関連記事:トークスクリプトとは?営業力が上がる作り方のポイントと例文を紹介

テレアポのトークスクリプトを作成するメリット

テレアポのトークスクリプトを作成することで、以下のようなメリットがあります。

成功するための手法が明確になる

トークスクリプトを作成することで、営業担当者は成功するための明確なガイドラインを得ることができます。

スクリプトは、顧客との会話の流れを体系的に整理し、重要なポイントを抑えることで、会話が脱線することを防ぎます。

これにより、担当者は一貫したアプローチで対応しやすくなり、どのような状況においても効果的な会話を展開することが可能になります。

また、各ステップで必要な質問や回答があらかじめ用意されているため、経験の浅い担当者でも安心して顧客と対話することができ、アポイント獲得の成功率を向上させる手助けとなります。

顧客との対話に集中できる

トークスクリプトがあることで、担当者は会話の進行や適切なフレーズを考えることに時間やエネルギーを費やす必要がなくなります。

これにより、顧客の反応や言葉に集中し、適切なタイミングで効果的なリアクションやフォローアップを行うことが可能になります。

スクリプトを活用することで、担当者は顧客のニーズや課題を正確に把握することに専念でき、結果的に信頼関係を築きやすくなります。

余計なストレスを軽減し、対話の質を高めることで、より自然で効果的な営業活動が展開できるようになるのです。

組織全体の営業力が向上する

トークスクリプトを導入することで、組織全体の営業力を底上げすることが可能です。

スクリプトは、すべての営業担当者が同じ基準で顧客対応を行うための共通基盤を提供します。

これにより、個々の担当者の経験やスキルに関係なく、一定水準以上のパフォーマンスが期待できます。

特に、ベテランと新人の間でのスキルギャップを埋める役割を果たし、組織全体の営業力が均一化されることで、全体の成績向上が見込まれます。

また、スクリプトを用いたトレーニングやロールプレイングの実施により、営業スキルを体系的に学ぶことができ、継続的なスキル向上にもつながります。

新人の早期戦力化に貢献する

トークスクリプトは、新入社員が早期に現場で活躍できるための重要なツールです。

通常、新人が自らの経験を積んで営業のコツを掴むには、時間がかかることが多いですが、トークスクリプトを使用すれば、初めから成功するための手法やベストプラクティスに基づいた会話ができるようになります。

スクリプトを活用することで、手探りでの対応を避け、効果的な営業トークをすぐに実践できるため、短期間で成果を上げることが可能です。

また、新人はスクリプトを基にトレーニングを積むことで、顧客対応の自信を持ちやすくなり、営業のプロセスにスムーズに順応できるようになります。

これにより、新人の成長スピードが加速し、即戦力として貢献できるようになります。

ありがちなテレアポ失敗パターン

アポを取ることを主眼においているはずが、目的を見失い失敗してしまうトークとして、以下のようなパターンがあります。

営業:「はじめまして。〇〇株式会社の▲▲と申します。このたびは、新製品のご案内をさせていただければと思い、ご連絡いたしました。」

顧客:「間に合ってるからいいよ。」(断られる)

営業:「必ず御社の役に立つ製品なので、ぜひ一度、お会いしていただけませんか?」(アポを取ろうと必死になり、さらに製品の説明をする)

顧客:「それはわかったけど、忙しくてね。」(話が長くなって相手が飽きる。相手はどうやって断ろうか考え、営業と「会えない理由」を話す)

営業:「我が社の製品を導入すれば、業務効率も上がりますし、今の忙しさも解消されますよ!」(「会えない理由」をひっくり返そうとして、ますます説明する)

顧客:「とにかくいらないからさ、ごめんね。」(ますます会いたくなくなり、完全に断られる)

→電話を切られる

思い当たる節がある人は要注意!アポが取れないどころか、相手に悪い印象を与えてしまい、次のチャンスも潰してしまうという、最悪の状態になってしまっています。

そうならないためには、次項から説明する方法を実践あるのみ。それでは、「テレアポの成功率がアップする7つの方法」をご覧ください!

営業心理学を活用することも有効です。こちらの記事をご参考ください!

関連記事:心理学を用いた営業テクニック10選【営業担当者必見】

失敗するテレアポスクリプトの特徴3つ

ここまで、テレアポの基本的な流れといい例を紹介してきましたが、一方で問題のあるトークスクリプトもあります。

自社で作成したトークスクリプトの中に以下のような特徴がないか今一度確認しておきましょう。

関連記事:CTIとは?導入のメリットとおすすめCTI・クラウド電話ツール8選

・取引先のフリをする

相手から警戒されないようにか、取引がないにもかかわらず「いつもお世話になっています」などと馴れ馴れしい第一声を盛り込んでいる場合があります。

取引先のフリをして取り次ぎやすくするためだとしても、相手を騙すような方法はやめましょう。相手に気づかれてしまった時には信頼を回復することはできません。

・営業電話っぽさにあふれている

テレアポが最初の段階で相手に断られやすいのは、あなたが電話をしたからではなく、「営業電話」だから断ったのです。

企業や個人には年間にかなりの回数の営業電話がかかってきていますから、最初から「また営業か」と思われてしまえば話を聞いてもらうことは難しくなります。

相手の興味を引くワードを早い段階で出したり、使う言葉を配慮したりしながら相手の警戒心を解く工夫が必要です。

・アポの取り方が断りやすい形式である

相手が「はい」「いいえ」で答えられるようなトークをしていませんか?

例えば、「サービスのご紹介なのですが、今お時間ございますか?」や「少しの時間ですので聞いていただけますか?」などは相手がNoといえば終わってしまいます。選択肢を投げかけるのは、最後の日程調整時だけにしましょう。

関連記事:インサイドセールスとテレアポの違いとは?運用のコツと事例・4つのツールも紹介

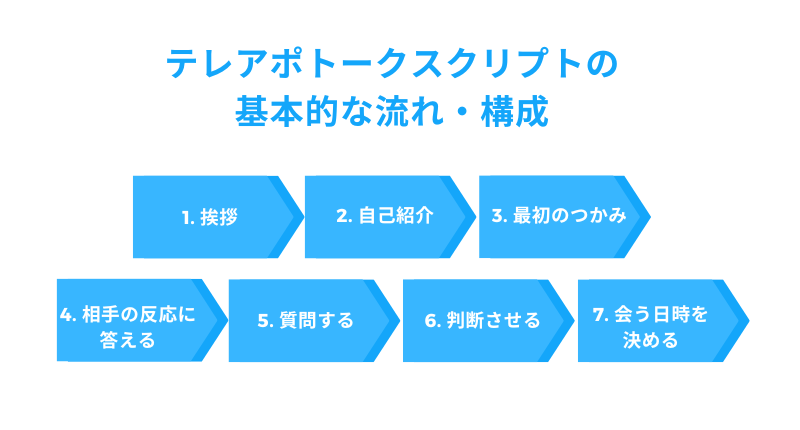

テレアポトークスクリプトの基本的な流れ・構成

テレアポトークスクリプトの流れは、基本的に以下の7つの構成からなります。

- 挨拶

- 自己紹介

- 最初のつかみ

- 相手の反応に答える

- 質問する

- 判断させる

- 会う日時を決める

この流れに沿って、トークスクリプトの良い例・悪い例を具体的に紹介していきます。

1.挨拶

アポイントを取る電話の場合は、相手を警戒させないよう、堅苦しい挨拶ではなく柔らかく入る方が効果が期待できます。

堅苦しい例

・お忙しいところ恐れ入ります。

・突然の電話失礼致します。

・初めて電話致しますが。

柔らかく入る例

・おはようございます。(挨拶で入るとイメージが柔らかい)

・こんにちは〜。

・お世話になります。

2.自己紹介

最初の自己紹介は重要なポイントです。

単に名乗るだけでは相手も興味を示しません。重要なのは、イメージさせるような言葉を付け加えるという工夫です。

これによって、次の展開につなげることができるようになります。

相手の興味をひく自己紹介の例

・わたくし、◯◯会社の◯◯と申しますが、

・◯◯会社と申しますが、

・◯◯のサービスを提供している、◯◯会社の◯◯と申しますが、

・売り上げアップのお手伝いをしている、◯◯会社の◯◯と申しますが、

・会社の業績アップのお手伝いをしている、◯◯会社の◯◯と申しますが、

3.最初のつかみ

テレアポする際には最初のつかみの10秒がポイントです。

ここで相手の断りを受けるか、話を聞いてもらえるかの瀬戸際になるため、いかに相手の興味を引き付けるかが勝負になるからです。 このつかみを工夫しなければなりません。

一般的な例

・〇〇の件で、ご案内の電話をしたんですが・・・

・〇〇について、お話を伺いたいと思いまして・・・

・〇〇についてなんですが、社長さんいらっしゃいますか?

相手の興味をつかむ例

・会社の業績に関係なく、簡単に売り上げアップできる方法があるんですが・・・

・1ヶ月で、〇〇万アップした方法をご案内しているんですが・・・

・取引先を開拓するお手伝いをしているんですが・・・

4.相手の反応に答える

ここで説明するのは、切り返しではなく、相手の断りを受け入れながら、次の話へと進める話法です。

「今のところ間に合ってますので、」に対して、

失敗する例

・そうですか、わかりました。

・でも、〇〇についてはお得ですから、お役に立つ内容なんです。(食い下がっても、相手が切ろうとしている場合は効果が薄い)

・話だけでも聞いてもらえれば、お役に立てると思うんですね…(しつこくするとますます嫌われる)

反応がよくなる例

・そうですよね、私もそうだと思います。ところで〇〇についてはお話聞かれたことはございませんか? (話を違うところに持っていき、相手の目先を変える)

・そうですよね、おっしゃる通りだと思います。そこで、実際私の話を聞いていただくと、ほとんどの方が「そういう方法もあるんだね」とおっしゃる方も多いんですね。その方法が何だかお分かりになりますか?(相手に考えさせることで話を続けるきっかけになる)

・ええ、そうですよね。私も、今必要としない方には無理に勧めておりませんのでご安心ください。でも本当はそういった方にこそ今後の判断材料にしてほしいんですけどね。ところで、こちらの◯◯なんですが…(相手の自尊心をくすぐりながら、話を続ける)

5.質問する

質問するということは、相手が抱えている悩みや問題点を聞き出しながら、その解決策を提案してあげるということです。

そして、質問することによって話を続けることができます。

質問の例

・〇〇について、お困りになっていることはございませんか?

・〇〇について、ご不満に思っていることはございませんか?

・〇〇について、良い方法はないかと聞かれることが多いんですが、そういったことはありませんか?

6.判断させる

判断するのはあくまで「あなた」ですよと意識させることで相手を安心させることができます。

相手に判断させる言い方の例

・ご安心ください。必要かそうでないかを判断するのは〇〇様ですから、もし必要でなければ、その場で断って頂いても構いません。

・このお話を判断するのは〇〇様です。ですので、じっくり考えていただくことをおすすめしております。

7.会う日時を決める

アポイントが決まりそうな時は、いよいよ日時の設定です。 相手が日時を決めようにも決められない場合や、相手が考えている間に「やっぱりいいや」となってしまう場合もあるため、こちらから日程を提示してその中から決めてもらう方法が有効です。

相手が悩む例

・それでは、今週はいかがですか?

・来週のご予定はいかがですか?

・いつ頃がよろしいですか?

相手が決めやすい例

・明日でしたら午前と午後、どちらかお伺いできますが、どちらがよろしいですか?

・今週でしたら、◯曜日か◯曜日にお伺いできますが、どちらがよろしいですか?

・来週でしたら、前半と後半では、どちらがよろしいですか?

・◯◯様もお忙しいと思いますので、今週の◯曜日はいかがですか?

いかがでしたでしょうか。

「これを早く読んでおけば・・・!」と思われた方は、ぜひ明日からの業務に活かし、一歩上のテレアポを目指してみましょう。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】Excelでの管理で起こりうる問題の解決策とは?

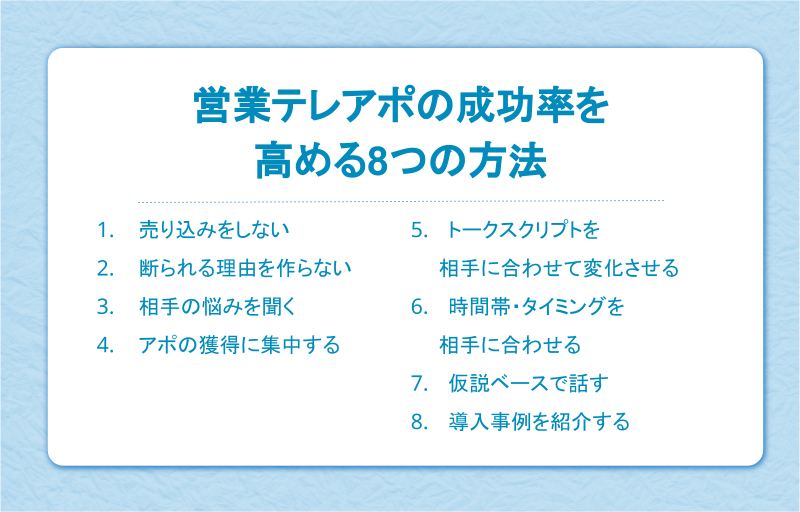

営業テレアポの成功率を高める8つの方法・具体例

営業テレアポの成功率を高めるには、8つの方法が挙げられます。

この8つの方法の説明とともに、トークの具体例を詳しく紹介していきます。

関連記事:営業のコツ15選|成果を上げる課題解決&商談成功テクニック

1. 売り込みをしない

テレアポでたくさんの会社に電話していると、中には、ニーズと合わないことも出てきます。

こういう場合は、無理にアポを取るのはやめて、いったん引きましょう。

ニーズがないのに、電話で話し続けたり商談にいくのは時間のムダですし、受注できる確率も限りなく低いことはわかりきっています。

また、「現在はニーズがないんですね」と相手の状況を理解してあげることで、相手が恩を感じたり、ポジティブなイメージが残るため、自社のブランディングにとっては、いい影響を与えます。

さらに、将来的にニーズが出てきた時に、思い出してくれたり、連絡をしてくれるかもしれません。

こう考えると、押し続けるよりも引いた方が、はるかにメリットが大きいことがわかると思います。

将来的な機会を考慮してポジティブな印象を残す。

関連記事:インバウンドセールスへ移行するには?構築のポイントやコツを紹介

2.断られる理由を作らない

「お忙しいところ申し訳ございません」という挨拶からはじまり、興味やニーズの確認、製品の説明へと続き、いつになっても訪問日時の話が出てこない。

こうしたトークの問題点は、長く話せば話すほど、相手が断る理由を作ってあげているようなものだということです。

たとえば、

「〇〇といったニーズがある方には・・・」→「うちにはニーズがないから」

「今なら〇〇円でご提供できます!」→「ちょっと高いなぁ」

といったような感じですね。

上述しましたが、製品やサービスの特徴やニーズがあるかどうかというのは、直接会ってから、しっかり話をしたり、聴いたりすればいいのです。

電話では余計なことは話さずに、「ご案内をしたいから会いたい」ということだけを伝えればOKです。

直接会うチャンスを大切にする。

3.相手の悩みを聞く

現在、まるっきり初めての相手に電話をかける機会は少なくなってきました。 マーケターが取ってきた顧客に対しテレアポをかける、というスタイルが多くなってきているためです。

その場合、マーケティング施策の最中に顧客の情報や相手が何に悩んでいるかが判明していることも少なくありません。

それらの情報を有効に活用するのが良いでしょう。

相手に自分の商品を無理やり売り込むのではなく、「〇〇といったお悩みはないでしょうか。弊社でその悩みに対応できるかもしれないかと思い電話を差し上げました」などと相手にあくまで善意で寄り添う気持ちを見せるのです。

そうすれば相手も心を開きやすく、アポが取れやすくなります。

ここで、あくまで商品を売り込みに行くのではなく、悩みを解決しに行くのだという姿勢を見せることが大事です。

4.アポの獲得に集中する

大事なことなので何度も繰り返しますが、テレアポの目的はアポを獲得することです。

こちらから電話をするときはもちろん、相手からかかってきたときでも、あらゆる機会を利用して、直接会うチャンスをつくりましょう。

ここでは、成功するテレアポトークの例を2つ、ご紹介します。

①初めての電話する最初の一言

「はじめまして、〇〇(会社名)の〇〇(名前)です。本日は〇〇(製品、サービス名)の説明でご連絡しました」といった当り障りのない話を始める。

↓

「見積書の作成時間を半分にできるサービスの説明をさせていただくためにお伺いしたいのですが、〇日の△時か☓日の□時お時間ありますか?」と単刀直入に聞く。

②製品・サービスの使用状況を確認したいとき

「使用状況はどうですか?」と、電話で確認する。

↓

「実際にどのように使われているかを、直接お会いしてお伺できませんでしょうか?もっといい使い方をご紹介できると思いますので、来週でご都合のいいお時間を教えていただけますか?」と、アポ取りを優先する。

5.トークスクリプトを相手に合わせて変化させる

「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」とばかりに、数をこなせば、自然とテレアポが上手くなると思っていませんか?

数をこなすというのは、ある意味では真実ですが、機械のように、誰に対しても同じように、同じ内容を繰り返しているだけでは進歩は望めません。

そこでやってほしいのが、トークスクリプト、つまり話す内容を相手によって変えること。

たとえば、テンプレートで送られてくるメルマガは無視することが多いけれども、〇〇さんと自分の名前が入っていたり、自分の悩みを的確についていたりすると、読む気になったりしますよね?

これは、テレアポでも一緒です。

どんな製品やサービスを提供しているのか、どんな課題がありそうなのか、また、その業界にまつわるニュースとかを調べておくと、「よく知ってるね!」「あのニュースのせいで、うちも困ってて・・・」と話が盛り上がります。

そうなれば自然と「では一度、会ってお話しましょうか」という流れになり、アポが取りやすくなります。

テレアポのスクリプト活用はインサイドセールスで必須です。

相手にとって関心のある話題で会話を展開することで、アポ取りがしやすくなる。

▶▶【無料ebook】インサイドセールスをすぐにカンタンに始めるポイントとは?

6.時間帯・タイミングを相手に合わせる

興味がある話でも、相手が忙しい時に電話をしてしまえば、結局、「時間がない」と断られてしまいます。そこであらかじめ、忙しい時間を予測して、その時間を避けて電話をかけます。

一般企業であれば、始業時間は9時としているところが多いので、休み明けの午前中はメールチェックや折り返しの電話などに忙殺されていることがほとんど。

となると、午後のほうが余裕があるため、話を聞いてもらえたり、アポを取れる確率が高くなります。

ただ、相手が役職者や営業部門の方だと朝の10時以降は打ち合わせや外出が続いていることが多いので、9時〜10時の間の方が繋がりやすいです。

逆に飲食店(居酒屋など)は、営業時間が17時以降なので、仕込みを始める15時以降に電話をするのがベスト。業界によって忙しい時間はバラバラなので、気をつけてください。

相手が忙しい時間に電話をかけないように注意し、効果的なコミュニケーションを図る。

7.仮説ベースで話す

人間だれしも“いいもの”が欲しいと思っていますが、不思議なもので、「絶対にいいもの」と言われてしまうと、話がうますぎるという疑惑を持ってしまいます。

もちろん営業トークでも、「絶対にお役に立てます」なんていうのはNG。それでも、どうしても”いいもの“だと伝えたい時には、「もし」「仮に」といった仮説ベースで伝えて見るようにしましょう。

さきほどの言葉も、「もしかしたら、お役に立てるかもしれない」と言い換えることで、反発せずに受け入れてもらえます。

相手に対して強引な印象を与えず、興味を引く。

8.導入事例を紹介する

他社の事例を紹介することで、「もしかしたらその商品を知らないのはうちだけ?」「そんなにいい商品なの?」という興味を湧かせることができます。

導入事例が有名企業である場合はもちろん、事例を紹介するだけで「弊社のサービスはいろんな会社に使われてますよ」ということが伝わり、信頼度が上がります。

相手の企業と似た業種・業界の企業だと、より一層効果があります。

※導入事例を紹介することは、クロージングにも高い効果を発揮します。

信頼度向上と共に、相手にとってのメリットを具体的に伝える。

関連記事:営業のクロージングとは?クロージング率を高める9つの方法

まとめ|トークスクリプトを活用し自信を持ってテレアポをしよう

テレアポでは断られることが前提とはいいますが、誰しもが断られることは好ましくありません。また、上司からの圧力も避けたいものです。

さらに、ビジネスのペースが急速に加速しており、即座に結果を出すことが求められています。このような状況を考慮すると、テレアポの成功に向けては効果的なアプローチを見つける必要があります。

下記資料では、「インサイドセールスの立ち上げのポイント」についてまとめています。

有効なツールやKPI、「アポイントの獲得率が低い」や「受注率が低い」といった課題について具体的に対策を提案しています。ぜひ、今回ご紹介した方法を試し、下記資料も参考にしてトップセールスへの第一歩を踏み出してください!

明日からはじめるインサイドセールス

インサイドセールスの立ち上げのポイントを紹介します。「アポイントの獲得率が低い」や「受注率が低い」といった課題別の考え方や対策まで紹介しています!

資料をダウンロードする