いくら優れた商品やサービスを開発しても、「誰に・どのように売るか」を誤れば、売上にはつながりません。

競合が多い現代において、自社の強みを活かし、顧客に響く形で届けるためには、明確な販売戦略が不可欠です。販売戦略がなければ、せっかくのプロモーションも的外れになり、機会損失を招いてしまいます。

本記事では、「販売戦略とは何か」という基本から、戦略を立てるためのステップ・フレームワーク、実践に役立つヒントまでを、マーケティングや営業に携わる方にもわかりやすく解説します。

販売戦略とは?

販売戦略とは、自社の商品やサービスを「誰に」「どのように」「どこで」売るかを明確にし、売上や利益の最大化を目指すための基本方針です。

たとえば、ターゲット顧客のニーズを見極めたうえで、自社の強みや差別化ポイントを活かし、最適な販路(店舗、ECサイト、代理店など)や、広告・営業・キャンペーンといった手法を設計していきます。

この戦略を適切に組み立てることで、売上の再現性を高められるだけでなく、競合との差別化や無駄なコストの削減にもつながります。

また、重要なのは、個別の施策をただ実行するだけでなく、「なぜ売れたのか、なぜ売れなかったのか」を振り返り、改善し続ける仕組みとして運用することです。戦略は、一度立てて終わりではなく、継続的な検証と改善を通じて成果を育てていく必要があります。

販売戦略を実行した後の「販売管理」や「営業の見える化」については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

関連記事:販売管理とは?基本や目的・販売管理システム7選

販売戦略とマーケティング戦略・営業戦略の違い

販売戦略とは、単なる営業活動だけでなく、マーケティング施策や流通チャネルの設計なども含めて、売上を伸ばすための包括的な方針です。

一方で、マーケティング戦略や営業戦略は、目的やアプローチの対象がそれぞれ異なります。

以下の表は、それぞれの違いを整理したものです。

| 販売戦略 | マーケティング戦略 | 営業戦略 | |

|---|---|---|---|

| 目的 | 売上最大化・利益確保 | 顧客ニーズの把握と市場創出 | 商談の獲得・成約率の向上 |

| 対象範囲 | 販売チャネル、価格設定、営業手法などの全体像 | 商品・サービスの認知拡大、顧客の興味喚起 | 実際の営業活動(商談・クロージング) |

| タイミング | マーケ・営業両方を統括し全体方針を策定 | 販売前段階の戦略(市場分析〜リード獲得) | リード獲得後〜受注までの戦略 |

| 具体内容 | ・誰に、何を、どう売るかを定義 ・チャネルや価格の方針 ・KPI設定 |

・ターゲット市場の選定 ・ブランディング、広告戦略 ・見込み顧客の創出 |

・営業フローの設計 ・人員配置、育成 ・営業ツールの整備 |

| 主な対象者 | 経営層 営業/マーケ責任者 |

マーケティング部門 | 営業部門 |

| 例 | 大企業向けに高単価商品を直販で展開する | 製造業の決裁者向けにWeb広告でリードを獲得する | インサイドセールスとフィールド営業で分業体制を敷く |

販売戦略は、「誰に・何を・どのように売るか」という企業全体の売り方の設計図であり、マーケティングと営業、それぞれの戦略を束ねる上位概念といえます。

マーケティング戦略は主に認知拡大や見込み顧客の創出に注力し、営業戦略は商談から受注までの実行プロセスを担います。

このように役割を明確に分けたうえで、両者が連携できるよう販売戦略を構築することで、持続可能で強固な売上基盤を築くことができます。

まとめると、

- マーケティング戦略 は「顧客を引きつける設計」

- 営業戦略 は「顧客との商談を成功に導く実務」

- 販売戦略 は「売上全体を最適化するための指針」

これらをバラバラに考えるのではなく、一貫した方針として統合することが、成果につながる販売活動の鍵になります。

関連記事:

販売戦略策定の重要性

販売戦略は、企業が継続的に成長していくうえで欠かせない土台となるものです。

ここでは、販売戦略を明確に定めることがなぜ重要なのかを、3つの視点から解説します。

業務効率化につながる

販売戦略をしっかりと定めておくと、営業やマーケティング活動の優先順位が明確になります。

ターゲット顧客が定まっていれば、不要なアプローチや重複した業務が自然と減り、チーム全体が共通の目標に向かって効率的に動けるようになります。

結果として、「何をすべきか」に迷う時間が減り、限られたリソースを成果につながる活動に集中させることができます。

関連記事:業務効率化の方法とは?考え方やすぐにできる5つのアイデア

リソースの有効活用ができる

販売戦略には、限られた人材や予算をどこにどれだけ投下するかという判断も含まれます。

あらかじめ戦略によって優先領域を決めておけば、重要な顧客層や有望な商材に的確にリソースを振り分けることが可能です。

その結果、無駄な出費を抑えながら、収益性の高い事業に集中できるため、経営効率そのものの向上にもつながります。

効果測定がやりやすい

明確な戦略があれば、その達成度を測るためのKPI(主要業績評価指標)やKGI(最終目標指標)を設計しやすくなります。

進捗状況を定期的にチェックし、必要に応じて改善施策を講じることで、「何が効果的で、何を見直すべきか」が見えてきます。

こうした仕組みは、PDCAサイクルを継続的に回していくうえでも大きな助けとなり、販売活動の質を高めてくれるでしょう。

関連記事:PDCAサイクルとは?PDCAを効率的に回すコツやOODAループとの違い

販売戦略の立て方|基本の4ステップ

販売戦略を成功させるには、場当たり的な施策ではなく、戦略的な流れに沿って丁寧に構築していくことが重要です。ここでは、販売戦略を立てるための基本的な4つのステップを紹介します。

自社・競合・市場の分析を行う

まずは、自社が置かれている市場環境を整理しましょう。

市場全体のトレンドや社会情勢、業界動向などを客観的なデータに基づいて把握することが大切です。

次に、競合分析を行います。競合企業のシェア、商品力、価格設定、営業体制などを比較することで、自社との違いや立ち位置が見えてきます。

ここでは、自社製品の強み・弱みを明文化することがポイントです。

可能であれば、第三者の調査や販売実績のデータも活用し、主観に偏らない分析を心がけましょう。

課題と改善点を明確化する

現状を整理したら、次は課題を洗い出します。

価格や販路、競合との差別化、リピート率などに着目し、どこにボトルネックがあるのかを明確にしましょう。

このプロセスでは、SWOT分析やSTP分析などのフレームワークを活用するのが効果的です。

また、顧客アンケートや社内インタビューを通じて、現場の声を収集することも重要です。

具体的なアクションプランを立てる

課題が明らかになったら、それを解決するためのアクションプランを策定します。

まずは、達成すべき目標を数値で明確に設定しましょう。

たとえば、「年間売上1,000万円」というKGI(重要目標)に対して、「月間売上100万円」「商談化率10%以上」などのKPI(中間目標)を設けると、道筋が明確になります。

さらに、販売経路や手法も整える必要があります。

自社にとって最適なチャネルは何か(オンライン、直販、代理店経由など)、また、どの手法(Web広告、展示会、インサイドセールスなど)を用いるかを検討し、それぞれの施策にリソースを割り振っていきます。

関連記事:営業アクションプランの書き方とは?目標達成の道筋の立て方

▶▶【無料ダウンロード】KPIの定義から、KPIの正しい管理方法まで分かりやすく解説した資料はこちら!

顧客ニーズを掘り起こす

戦略を実行するうえで忘れてはならないのが、顧客の「潜在的なニーズ」を見つけ出すことです。

既存顧客のインサイトを分析したり、競合との違いを丁寧に訴求したりすることで、自社の商品・サービスに対する興味を喚起できます。

特にBtoB領域では、顧客自身も気づいていない課題を明確にし、その解決策として提案できることが、戦略成功の鍵となります。

▶︎▶︎顧客のニーズを整理して販売戦略・営業戦略を実践するためのセールスイネーブルメントとは?

販売戦略の代表的な5つの手法

販売戦略を立てる際には、目的や市場環境に応じて、適切な手法を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な5つの販売戦略のアプローチを紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合った方法を見つけましょう。

1.ニッチ化戦略

ニッチ化戦略とは、競合が少ない特定の市場(=ニッチ市場)に資源を集中させ、シェアを獲得する戦略です。

大手企業が参入しにくい市場を選ぶことで、オンリーワン・ナンバーワンのポジションを築きやすくなります。ただし、目立てないまま埋もれてしまうリスクもあるため、自社の強みをしっかり活かす必要があります。

この戦略には以下のようなバリエーションがあります(山田英夫・早稲田大学教授の分類):

- 技術ニッチ:

他社が持たない独自技術(例:医療機器製造のマニー) - チャネル・ニッチ:

特定のチャネルに特化(例:大同生命の税理士チャネル) - 特殊ニーズ・ニッチ:

特殊用途への対応(例:タクシー自動ドア開発のトーシンテック) - 空間ニッチ:

地域限定展開(例:北海道でコンビニを展開するセイコーマート) - 時間ニッチ:

特定時期に集中する市場(例:ドーピング検査のLSIメディエンス) - ボリューム・ニッチ:

小規模市場に特化(例:アウトドアブランドのスノーピーク) - 残存ニッチ:

大手が撤退した市場(例:レコード製造の東洋化成) - 限定量ニッチ:

数量を絞って希少性を演出(例:限定フィギュアやなど) - カスタマイズ・ニッチ:

完全オーダーメイド型(例:アメリカン・エキスプレス) - 切替コスト・ニッチ:

変更のハードルが高い分野(例:医薬品カプセル製造のクオリカプス)

2.サンドイッチ法

サンドイッチ法とは、複数の価格帯を設定し、中間価格の商品に顧客の選択を誘導する戦略です。

たとえば、レストランで「4,000円」「6,000円」「8,000円」の3つのコースを用意すると、多くの人が中間の6,000円を選ぶ傾向があります。ここに、利益率の高い商品を設定することで、自然なかたちで売上と利益を伸ばすことが可能です。

3.バンドル効果

バンドル効果とは、複数の商品をセットにして販売することで、単品よりも高い価値を提供し、売上や利益の最大化を図る戦略です。

たとえば飲食店のセットメニューはその典型例です。利益率の高い商品と低い商品をうまく組み合わせることで、在庫調整にもなり、顧客にとっても「お得感」を与えることができます。

4.ランチェスター戦略

「ランチェスターの法則」に基づいた競争戦略で、企業のリソース量に応じた戦い方を定める考え方です。

- ランチェスターの第一法則:兵力 × 武器効率 → 中小企業に適し、ニッチ市場や局地戦向き

- ランチェスターの第二法則:兵力の2乗 × 武器効率 → 大企業に適し、資源を活かした全国展開や大量広告に向く

資源が限られている中小企業は「一点集中」で勝機を見出し、資源に余裕がある大企業は「面展開」でスケールメリットを発揮する、という方針を明確にできます。

5.コスト・リーダーシップ戦略

この戦略は、競合他社よりも低コストで商品やサービスを提供することで、市場優位性を確立する方法です。

コストを下げることで価格競争力を高め、販売数を増やすこともできますし、価格を据え置いたまま高い利益率を確保することも可能です。

日本では、ユニクロや日本マクドナルドなどがこの戦略を徹底しています。前者は高品質な衣料を低価格で提供し、後者は製造・物流の効率化によって原価を削減しています。

販売戦略のフレームワーク

販売戦略を立てる上では、現状を客観的に分析することが欠かせません。

ここでは、その分析に役立つ5つの代表的なフレームワークを紹介します。

1. ペルソナ分析

販売ターゲットとなる典型的な顧客像を詳細に設定するのが「ペルソナ分析」です。

ペルソナは「理想の顧客」ではなく、既存の顧客や見込み顧客に近い「具体的な人物像」として設計します。

たとえば、年齢、性別、職業、所属企業、趣味、使用ツール、悩みなど、実際の行動や価値観に基づいた情報を含めると効果的です。

ペルソナ分析を行うことで、顧客の目線に立った戦略設計が可能になり、訴求内容やチャネル選定にも一貫性が生まれます。

関連記事:ペルソナマーケティングとは?|ペルソナの設定方法から注意点まで

2. カスタマージャーニーマップ

ペルソナがどのようなプロセスで購入に至るのかを、行動・感情・意思決定の変化とともに時系列で可視化したのが「カスタマージャーニーマップ」です。

カスタマージャーニーマップを作成することで、各タッチポイントにおいてどのような施策が有効かを明らかにでき、ペルソナの心理や動機に合わせた販売体制を整えることが可能になります。

3. SWOT分析

SWOT分析は、自社の現状を内部と外部の両面から評価するためのフレームワークです。

- Strength(強み)

- Weakness(弱み)

- Opportunity(機会)

- Threat(脅威)

内部環境(S/W)と外部環境(O/T)を整理したうえで、強みを活かす戦略、弱みを補う対策などを検討できます。

競争優位の源泉を見極める上で有効です。

関連記事:SWOT分析とは?事例や分析手法をわかりやすく解説

4. STP分析

STP分析では、自社が狙うべき市場とターゲットを明確にし、その中でのポジションを定めます。

- S:セグメンテーション(市場の細分化)

- T:ターゲティング(標的市場の設定)

- P:ポジショニング(競合との差別化)

STP分析を行うことで、訴求すべき顧客層や、自社の価値が最も伝わる市場を明確にできます。

5. 4P分析

4P分析は、マーケティング施策を組み立てるうえでの基本フレームです

- Product:商品

- Price:価格

- Place:流通経路・チャネル

- Promotion:プロモーション方法

以上の4つの視点から、どの商品を、どの価格で、どの場所で、どう届けるのかを設計します。

マーケティングミックスの整合性を図るうえで不可欠な手法です。

販売戦略の効果検証

策定した販売戦略や各種フレームワークを実行に移しても、戦略が売上にどのように貢献したかを検証しなければ、成果は継続的に得られません。

検証と改善のサイクル(PDCA)を回すためには、効果測定の仕組みが必要です。

販売経路や活動の成果を効率よく測定する手段として、MA(マーケティングオートメーション)ツールやSFA(営業支援システム)/CRM(顧客管理システム)が活用されています。

MA(マーケティングオートメーション)ツールを用いた販売経路の検証

MAツールは、リードの獲得から育成、案件化までのマーケティング施策を自動化する仕組みです。

代表的な機能には、リード情報の一元管理、メール配信、コンテンツ作成、スコアリング、チャネル分析などがあります。

特に販売戦略の効果を検証する場面では、流入チャネルの管理機能やアクセス解析機能が有効です。

マーケティング活動がオンライン・オフラインの双方に広がる現在、セミナー、展示会、テレアポ、WEBサイト、SNS、広告など、接点の種類は多岐にわたります。こうした複数チャネルにおける成果の可視化を支援するのがMAツールです。

MAツールを活用すると、次のような分析が可能になります。

- セミナー参加者のうち、問い合わせや商談につながった割合の把握

- キャンペーンメールの開封者がどの程度サイトを訪問し、最終的に購入したかの可視化

購買に至るプロセスを定量的に追跡することで、施策ごとの効果を明確に測定でき、改善の方向性も見出せます。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

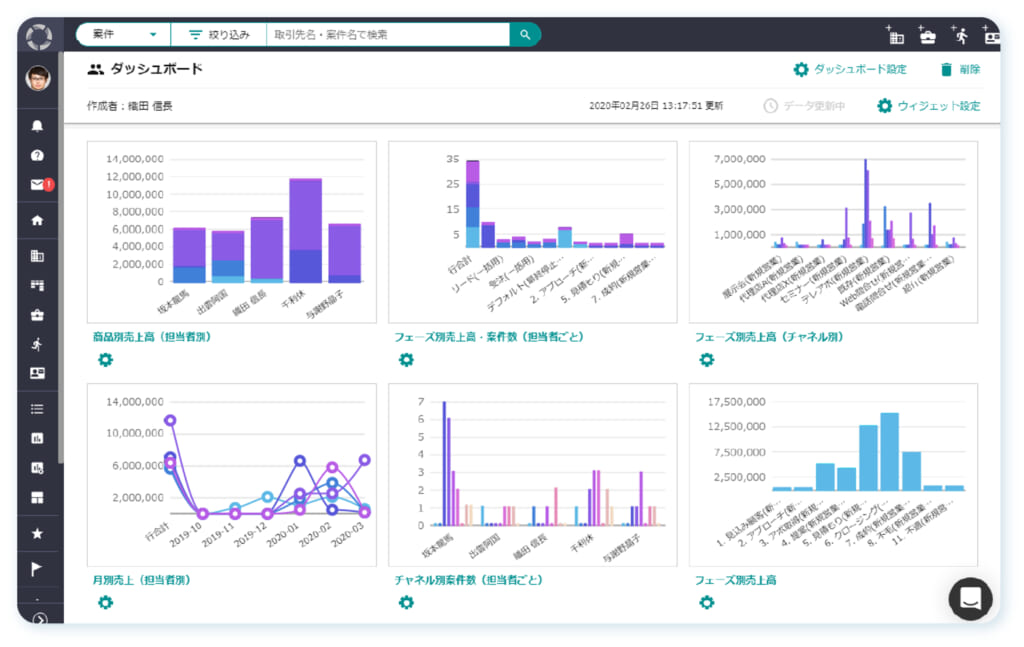

SFA(営業支援ツール)/CRM(顧客管理システム)を用いた販売実績の検証

SFAやCRMは、営業活動や顧客との接点、受注情報などを一元的に管理するツールです。

CRMは顧客全体を統合的に管理するために用いられ、SFAは特に営業プロセスの支援に特化したシステムです。

営業部門では、どの顧客がいつ・誰から・どのような内容で提案を受け、どのタイミングで受注に至ったかを詳細に把握できます。

ツール上では、以下のような販売実績を可視化できます。

- 顧客ごとの購入履歴と金額の記録

- 担当者別・商談別の成約率の確認

- 各チャネルから流入した顧客の受注率の比較と傾向分析

販売活動の全体像とチャネルの成果をクロス分析することで、営業戦略上のボトルネックや改善点を発見することが可能になります。

Mazricaが提供する営業支援ツール「Mazrica Sales」では、誰でも直感的に使える画面設計と現場定着率の高い機能を提供しており、従来のSFAと比べて成果創出までのスピードが大きく異なります。

関連記事

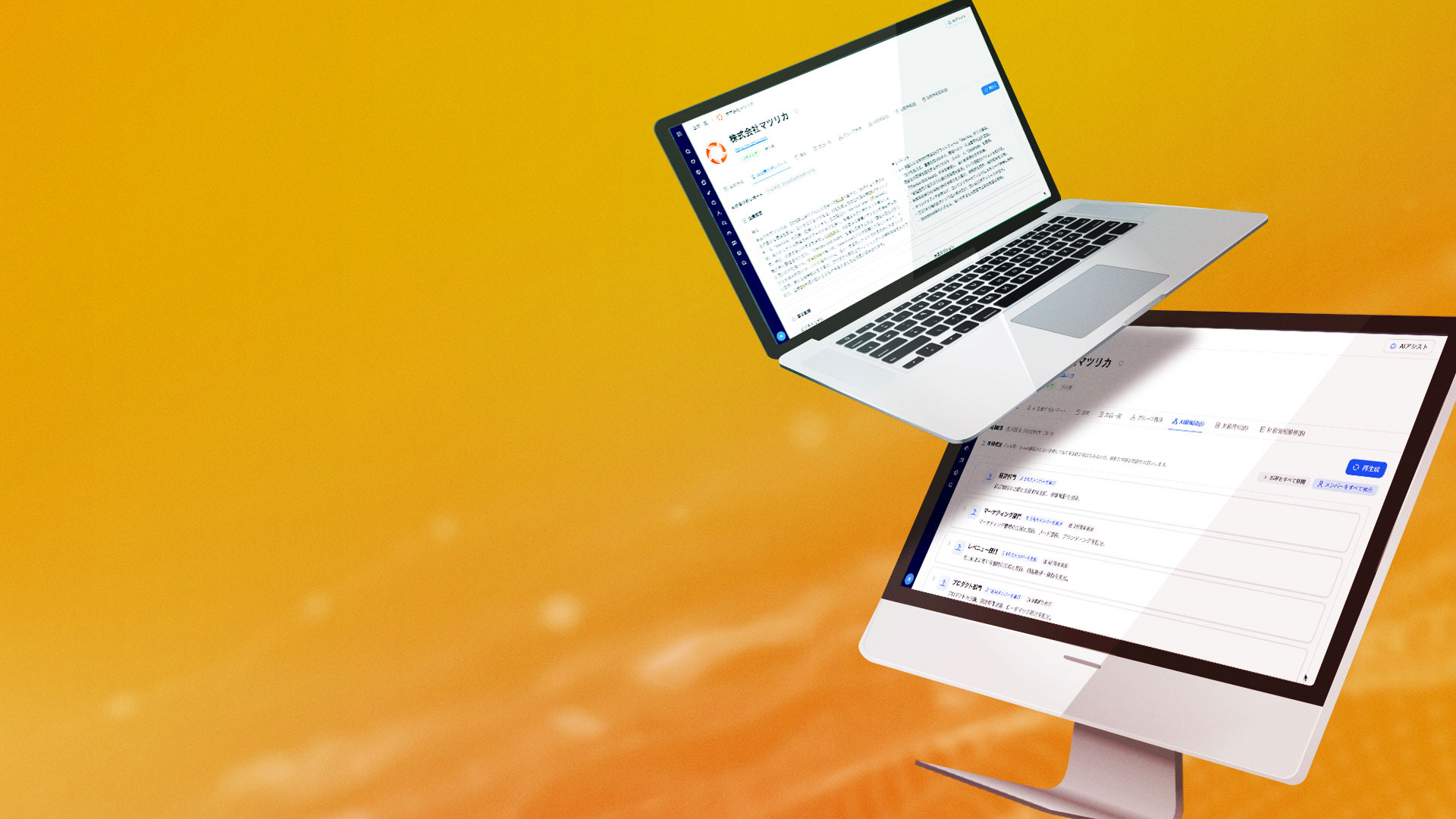

企業データベースを用いた販売経路の検証

販売戦略の検証や改善を進める際、自社の販売実績データだけでは不十分な場合があります。

戦略の精度をさらに高めるためには、市場や顧客に関する外部情報を組み合わせて分析することが不可欠です。

ここで役立つのが、企業データベースです。

企業データベースは、自社のSFA/CRMデータと外部の豊富な企業情報(企業の事業内容、組織情報、Web公開データなど)を統合するデータ基盤として機能します。

データベースを活用することで、自社の販売実績データ(例:特定の業界への販売率)に対し、その業界の市場動向や成長性といった外部情報をクロス分析できます。

これにより、単に売れている/売れていないだけでなく市場のどこにチャンスがあり、どこに課題があるのを客観的に検証できます。

弊社が提供する企業データベース「Mazrica Target」は、SFA/CRMと連携することで、過去の実績検証から未来の戦略立案までを一気通貫でサポートします。

AIが優先ターゲット顧客を自動で抽出し、その企業に合わせた企業調査レポートや提案ストーリーを瞬時に生成します。

これにより、販売戦略の検証結果を、経験や勘に頼らず、誰でも再現できる具体的なアクションに落とし込むことが可能となり、戦略の精度と実行スピードを向上させます。

▶︎▶︎販売戦略の立案に役立つ「Mazrica Target」の詳細はこちらから

販売戦略の分析から効果測定までSFAにおまかせ

販売戦略を成功させるには、現状の把握からターゲット設計、施策立案、効果検証に至るまで、一貫したプロセスが求められます。

ペルソナやSTPなどのフレームワークを用いて戦略を立て、KPIに基づいたアクションを実行し、成果をSFAやMAツールで可視化することによって、初めて「売れる仕組み」が構築されます。

特に効果測定フェーズでは、情報の一元管理と可視化が欠かせません。

営業活動と成果をデータでつなげ、次の改善アクションにスムーズにつなげるには、現場で使いやすく、かつ戦略設計までカバーできるSFAの活用が効果的です。

Mazrica Salesは、初めての導入でも安心して使える直感的な操作性と、成果につながる設計思想で、多くの企業の営業戦略を支援しています。

KPI管理・商談管理・レポート機能を通じて、戦略と現場をデータでつなぎ、売上の再現性を高めることが可能です。

販売戦略の立案から実行、改善までを一貫して強化したい方は、以下より製品資料をぜひご覧ください。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする