働き方改革が叫ばれている中、企業にとって「営業効率を上げること」は大きな課題です。

企業は限られた人員で売上や利益を生み出さなければなりません。

しかし、「努力しているのに思ったように成果が上がらない」「事務作業に追われて営業活動に十分な時間が割けない」といった悩みを抱えている営業担当者も多いのではないでしょうか。

この記事では、営業効率化の目的やプロセス、具体的な施策、営業効率化に役立つITツールなどについて紹介します。営業の効率化を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

営業の効率化とは

営業の効率化とは、資料作成や見積もり作業などに費やす手間を最小限に抑え、限られた時間を新規提案や既存顧客の深耕といった売上直結の活動に振り向けられるよう業務プロセスを改善することです。

例えば、見積書の作成やメールの送付といった事務作業を減らせば、その分の時間を実際の営業活動に充てることができます。

また、営業フローを見直して、効率化を進める方法もありますが、業務削減には限界がある場合もあります。

そのため、最近ではITツールの導入やアウトソーシングを活用して、現場の負担を軽減する企業が増えています。

営業の効率化のメリット

まずは、営業を効率化することのメリットをいくつか紹介します。

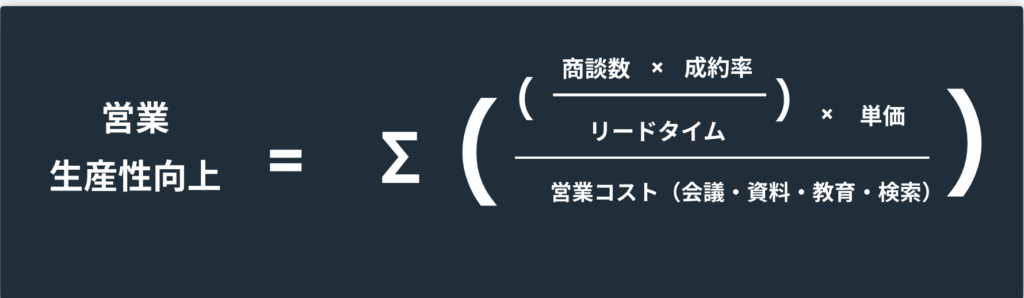

営業効率が上がるとは、営業生産性が向上するとも言えます。ということで営業効率アップのヒントとして上記の図も参考にしてください。

参考記事:営業の生産性を向上させる方法とは?4つの改善施策をご紹介

営業担当の負担軽減

営業の業務には商談などの提案活動だけでなく、商談準備や書類作成など様々です。

担当者の負担が大きくなりすぎると、働きがいやモチベーションが低下し、思ったよりもパフォーマンスができなくなります。最悪の場合は離職につながってしまうかもしれません。

営業の付帯業務を減らすことで、組織のコスト削減にもつながります。

商談の質を上げる

付帯業務が減ることで、営業担当は自分の案件に集中することができるようになります。すると1回あたりの商談に対する準備に時間をかけることができるようになり、商談の質も上がります。

結果として受注率向上につながる可能性も高まります。

売上が向上する

営業を効率化することで以前より多くの商談を捌けるようになります。すると同じ受注率だとしても成約件数が増えるので結果として売上がアップします。

受注率も上がるとさらに売上は上がるでしょう。ITツールを活用するなどして、資料作成時間や調査の工数を削減することが可能です。

参考記事:売上向上に必要なこととは?SFA導入で39.6%売上を改善した具体事例

顧客満足度の向上が見込める

新規商談同様に付帯業務の時間を削減すれば、顧客へのヒアリングや課題抽出、顧客の要望に応える時間にあてられます。

顧客とのコミュニケーションが円滑になることで、提供サービスの質が上がり顧客満足度の向上につながるでしょう。LTVの向上にも寄与します。

参考記事:LTVを最大化するには?定義や計算方法、最大化方法を詳しく解説

営業を効率化するための5ステップ

営業の効率化を図る際、何から始めればよいか迷うこともあるかもしれません。

ただ、無計画に進めるのではなく、段階を踏んで取り組むことが大切です。ここでは、営業効率化のプロセスを5つのステップに分けて説明します。

業務全体での課題を整理する

まずは、現在の業務全体を把握し、課題を明確にすることが重要です。

どの作業に時間や労力がかかっているのかを、営業担当者からヒアリングすることで、問題点が見えてきます。 効率化が可能な業務や改善すべきポイントをピックアップしましょう。

改善すべき業務に優先順位をつける

課題が整理できたら、次に「改善すべき業務」と「改善が不要または困難な業務」に分類します。

さらに、改善すべき業務を「すぐに実行可能なもの」と「計画的に進めるべきもの」に整理し、優先順位をつけます。 これにより、効率化の取り組みがより効果的になります。

業務効率化施策の検討とスケジュールを立てる

優先順位が決まったら、業務を効率化するための具体的な施策を検討します。誰がどのように進めるかを決め、実施スケジュールを立てます。

責任者を決め、定期的にミーティングを行い、進捗状況を確認することも重要です。

関連記事:業務効率化の方法とは?考え方やすぐにできる5つのアイデア

外部ソリューションを検討する

社内で解決が難しい業務に対しては、外部のソリューションを検討することも必要です。

例えば、「一部の業務を外部に委託する」や「ITツールを導入する」といった手段があります。

ただし、新しいソリューションを全社的にいきなり導入するのは避け、一部で試験的に運用して効果を確認した上で、段階的に広げていくとよいでしょう。

効果測定を行う

施策を実行した後は、社員へのヒアリングや効果測定を行い、どれほど効率化が進んだかを把握します。

具体的な改善点や生産性、売上の向上を細かく確認し、新たに導入したソリューションの運用方法の見直しや拡大を検討します。

営業効率を上げる方法とは?

では、効率的に営業活動を行うためにはどのような方法があるのでしょうか。

営業の効率化には、すぐに実行できる施策からITツールの導入まで、さまざまな手段があります。ここでは、営業を効率化するための7つの方法を紹介します。

営業担当者の意識改革

具体的な施策を実施する前に、まず営業担当者の意識を改革することが重要です。

担当者自身が「業務をもっと効率化したい」「無駄な作業を減らして営業活動に集中したい」と感じていなければ、十分な効果は得られません。 効率化の目的やプロセスを説明し、担当者の意識を高めることから始めましょう。

営業に関する情報やノウハウを共有する

商談でのプレゼン手法や顧客に応じたコミュニケーションなど、営業に関する情報やノウハウを社内で共有することも、効率化の一環です。

営業は個人に依存しやすいため、情報やノウハウが社内で共有されていないことが多々あります。 効果的な営業手法があっても、個人の中に留めていては意味がありません。

営業マニュアルの作成や定期的な情報交換の場を設けることで、組織全体でノウハウを共有できる環境を作りましょう。

関連記事:

提案活動を効率化する

営業活動における最も時間のかかる非効率な作業の一つが、顧客一社一社に対する事前調査と提案書の準備です。

汎用的な資料ではなく、個社に刺さる提案を行うためには、顧客の現状、課題、組織構造などを深く理解する必要があります 。

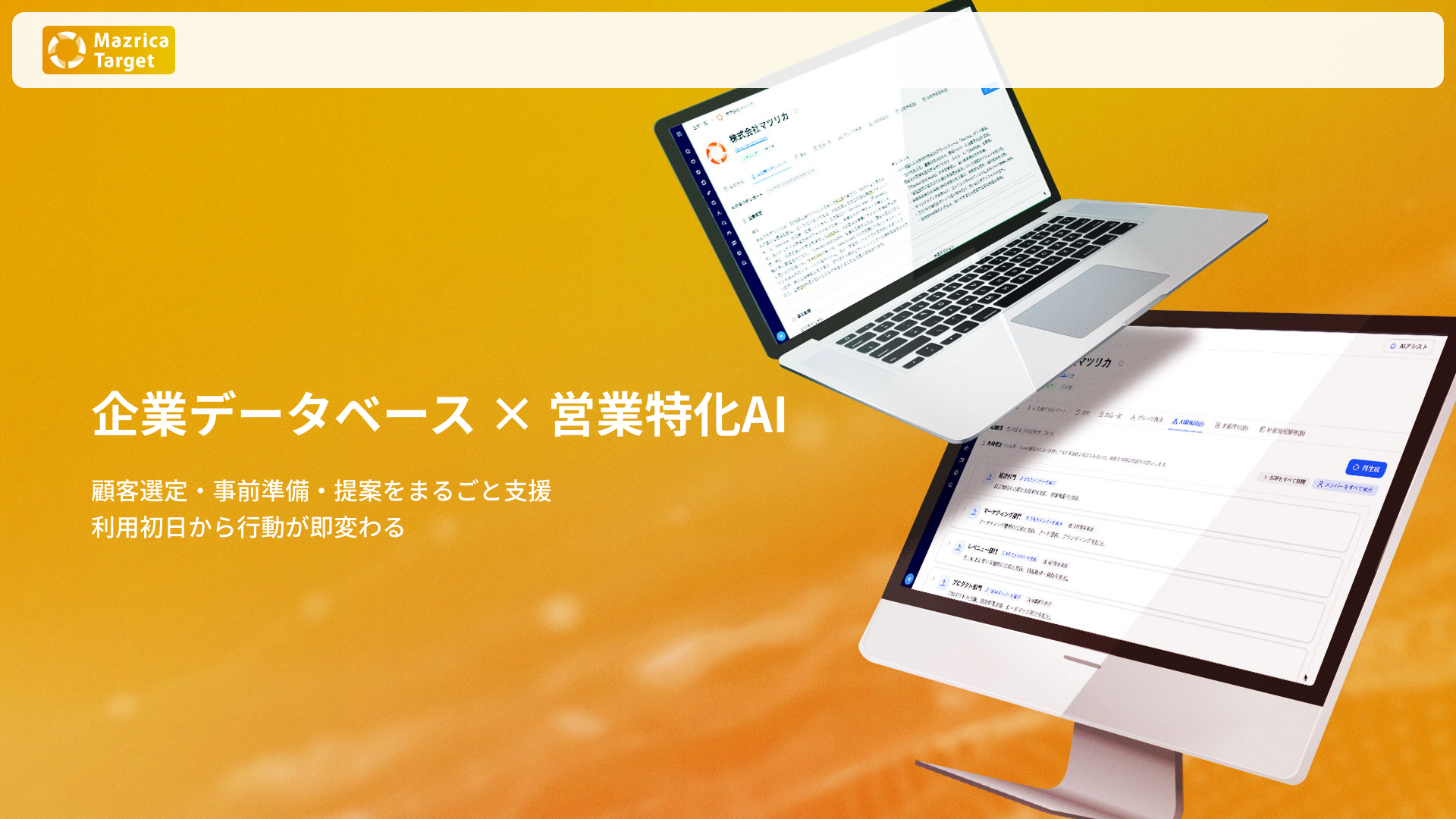

ここで有効なのが、企業データベースであるMazrica Targetの活用です。

Mazrica Targetは、SFA/CRMの顧客データに加え、Web公開データや独自の企業データを統合しています。

統合されたデータ基盤とAIの力を活用することで、営業担当者は以下の通り、提案活動を劇的に効率化できます。

1クリックでの企業調査完了

営業担当者は、Mazrica Target上で企業調査を1クリックで実行できます 。

AIが企業の公開情報を収集・分析し、企業概要、事業戦略、財務分析、業界動向などをまとめた包括的なレポートを瞬時に作成します 。

これにより、業務に追われ企業調査が不足するという従来の課題を解消し、商品・顧客理解を誰でも事前に深めることが可能になります 。

個社特化の提案ストーリー生成

収集した情報に基づき、AIが課題仮説や提案骨子、提案ストーリーを瞬時に生成します。

これにより、提案がいつも同じという課題を解決し、誰でも一瞬で個別の提案を作成できるようになります 。

▶︎▶︎Mazrica Targetの詳細を知りたい方はこちらから

書類作成や事務作業の時間を短縮する

営業効率化には、書類作成や事務作業の時間を短縮することが不可欠です。 営業担当者は、プレゼン資料、見積書、契約書などさまざまな書類を作成しなければなりません。

商談にかける時間を増やすためにも、これらの作業を効率的に進めることが求められます。

関連記事:営業資料の管理・共有で変わる受注率!資料の種類やセールステックの活用方法

サイトのコンテンツやFAQ、ダウンロード資料を充実させる

サイトのコンテンツやFAQ、ダウンロード資料を充実させることで、営業効率を向上させることができます。

顧客がコンテンツを通じて「自分に適した商品やサービスか」を判断できるようにすることで、興味・関心の高い顧客からの問い合わせが増える可能性があります。

また、成約率の低い顧客からの問い合わせを減らすことにもつながります。

関連記事:バイヤーイネーブルメント(Buyer Enablement)とは?BtoB営業の最新トレンド

インサイドセールスを導入する

インサイドセールスを導入することも、営業効率化に有効です。インサイドセールスとは、電話やメールを通じて訪問せずに顧客にアプローチする営業活動のことです。

インサイドセールス担当者は、顧客に有益な情報を提供し、困りごとをヒアリングしながら、商品やサービスに対する興味を高めます。

成約の可能性が高まったタイミングで、営業担当者に引き継ぐことで、より効率的な営業活動が可能になります。

関連記事:インサイドセールスとフィールドセールスの違いとは?役割と分業化・連携のポイントを解説

業務の一部をアウトソーシングする

社内のリソースだけで効率化が難しい場合、一部の業務をアウトソーシングする方法もあります。 特定の業務を外部に委託することで、営業担当者は商談や受注に専念できます。

アウトソーシングできる業務には、ダイレクトメールの発送、プレゼン資料の作成、データ入力、集計作業などがあります。

関連記事:営業代行会社・営業アウトソーシングサービス比較13選!料金・特徴を解説

顧客にランク付けを行う

顧客をランク付けし優先度を可視化することも重要です。

あらかじめ「売上規模」「取引実績」「購買頻度」など複数の指標を組み合わせ、自社に合った評価軸を設定したうえでランク分けを行えば、限られたリソースを注力すべき顧客へ集中でき、受注確度の低い案件に費やす時間を削減できます。

また、ランク設定前には「どの顧客を伸ばし、どの顧客に維持コストを抑えるか」といった仮説を立て、ランク付けの目的を明確にしておくことが重要です。

施策立案後の効果検証も行いやすくなり、PDCA サイクルを回しながら継続的に営業効率を向上させることができます。

ITツールを導入する

営業を効率化するためにITツールを導入するのも有効です。 最近では、マーケティングツールや営業支援システムなど、多様なサービスが提供されています。

自社の課題や業務との相性、コストパフォーマンスを考慮して、最適なツールを検討しましょう。

関連記事:セールステックとは?【カオスマップ付き】主要7カテゴリーを紹介

営業効率化ツール

営業を効率化するためには、自社の課題や業務に合ったツールの導入が不可欠です。各ツールの特徴を理解し、最適なものを選びましょう。

CRM

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客関係管理システムのことで、顧客との長期的な良好な関係を構築・維持するためのツールです。

顧客情報をデータベース上で一元管理し、新規顧客の開拓や既存顧客のリピート購入促進を通じて、自社の業績を拡大するための重要なマネジメントツールです。

関連記事:CRMとは?導入メリット・機能や選び方とツールも紹介

SFA

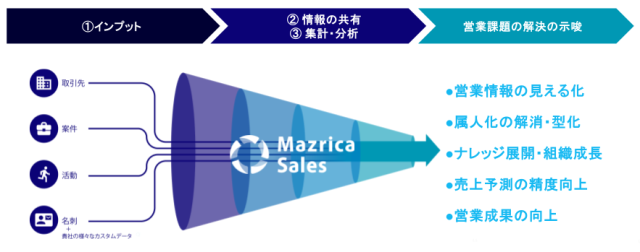

SFA(Sales Force Automation)は、営業活動を自動化・支援するツールです。

営業支援システムとも呼ばれ、商談の管理、売上予測、営業活動の効率化などを一元的に管理し、営業の成果を最大化するためのツールです。

SFAを用いて案件や日々の営業活動を見える化することで営業ナレッジの蓄積やシェアがされ、チーム全体の営業力の強化が促進されます。

更に、蓄積された情報から売上予測や受注率分析のレポートが自動作成されるのでPDCAを回しやすくなります。 Planの要素にもSFAが役立ってくれますし、情報をCheckする際にもSFAは不可欠の存在となってきます。

関連記事

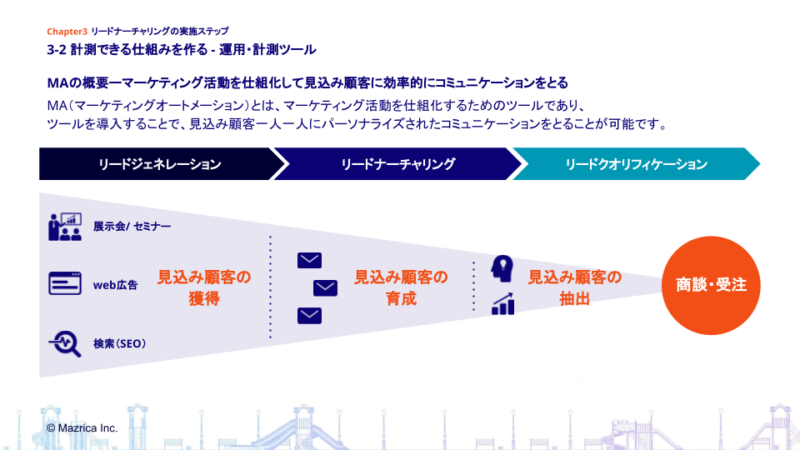

MA

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化するためのツールで、見込み顧客の管理を効率的に行うことができます。

電子メールマーケティングやソーシャルメディアの投稿、リードトラッキング機能などが含まれており、リードの獲得から育成までをサポートします。 MAツールを活用することで特に顧客の掘り起こしを効率化できます。

見込み顧客一人一人にパーソナライズされたコミュニケーションをとることが可能で、特定の失注顧客に対してメルマガを配信して、反応あった方のみを抽出することで再アプローチ対象を選びやすくなります。

またアラート機能も搭載されています。休眠顧客がwebサイトを閲覧した際に営業にアラートを通知することで迅速な対応も可能になります。

関連記事:【2024最新】MAツールとは?MAツールでできることやおすすめ13製品を徹底解説!

DSR

DSRとは「デジタルセールスルーム」のことで、自社と取引先が情報共有できるオンラインスペースです。営業資料や見積書、請求書などを共有でき、誰がどのコンテンツを閲覧したのか分析できます。そのため、取引先がどのくらい関心をもってくれているのか把握できるでしょう。

関連記事:デジタルセールスルーム(DSR)とは?複雑化するBtoB営業プロセスに有効な情報共有の場

営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

買い手は、より早く、楽に、知りたい情報を取得でき購買体験が向上します。営業は、より早く、確実にお客様と信頼関係を築きながら案件を受注につなげることができます。

主な機能を紹介します。

顧客向け検討推進ページ

今までメールでバラバラでやりとりをしていた、資料・議事録・タスクなどを1ページにまとめて管理することができます。検討に必要な情報が一元化されます。

コンテンツ管理機能

組織のナレッジをシェアできる機能です。「あの資料はどこにあるっけ?」という状態をなくし、「ほしいコンテンツをすぐに見つけ、送れる」状態を作ることができます。

商談テンプレート機能

商談の進め方をチームで標準化できる機能です。商談の進め方をテンプレートに登録し、営業プロセスを標準化することができます。

インテントデータ取得

顧客の「誰が・いつ・どこに・どれくらい」興味を持っているのか、ページのアクセス状況を解析することで確認ができます。「ご検討状況はいかがですか?」をなくすことができます。

SFA/CRM自動入力

顧客向け商談ページの中に記載された内容はSFA/CRMにワンクリックで転記をすることができます。面倒な社内報告を減らすことができます。

オンライン会議ツール

オンライン会議ツールは、リモートワークが一般化する中で、対面ではなくオンラインで会議を行うためのツールです。

自動で音声を文字起こししたり、カレンダーと同期して会議のリマインダーを送ったりする機能があり、多くのツールが無料で利用可能です。

関連記事:【2024年】オンライン商談ツール比較11選〜導入メリットや選び方のコツを解説!

営業AIエージェントツールで営業を効率化

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

DealAgent

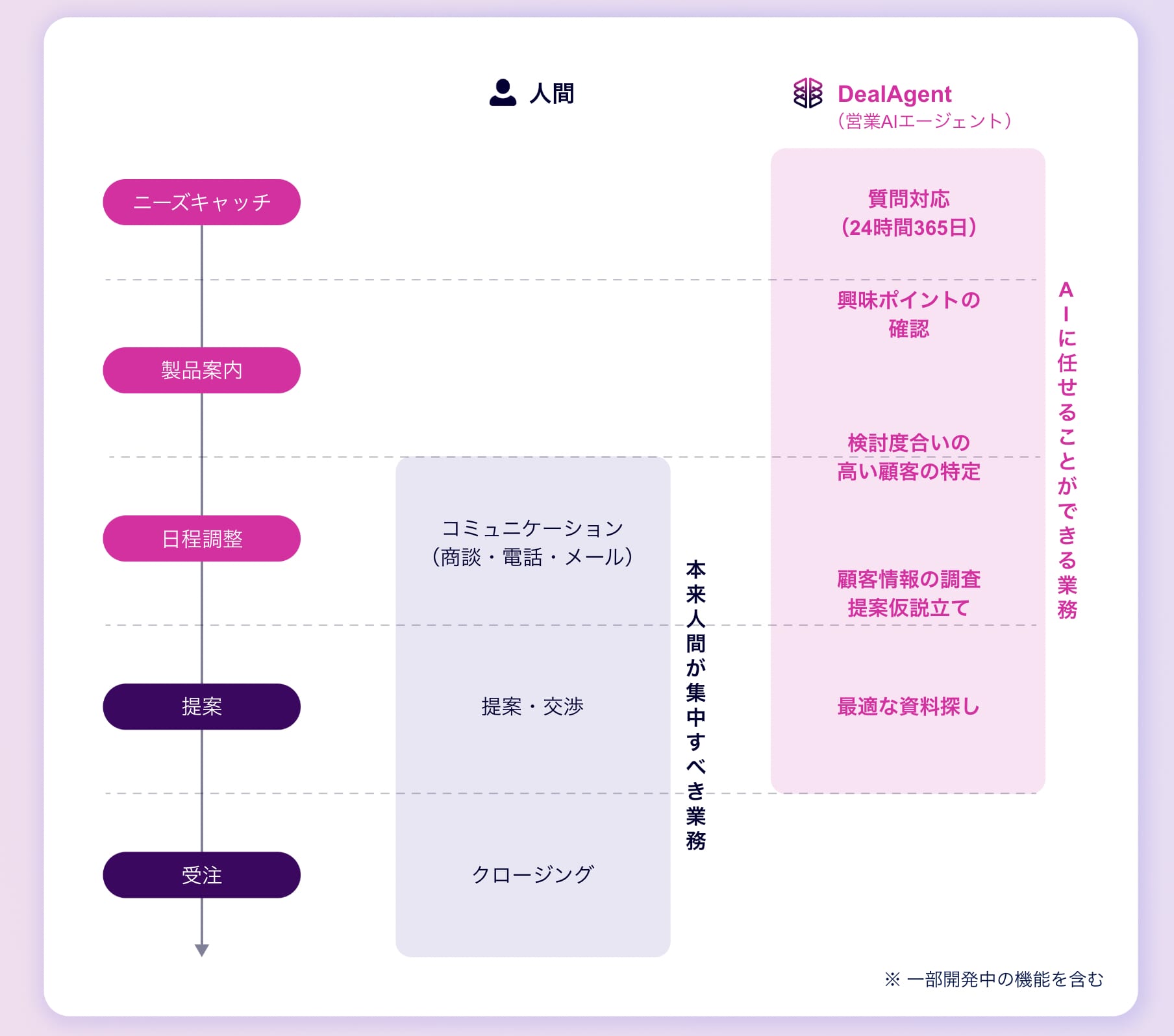

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。顧客が閲覧しているコンテンツや情報をもとに後追いメールをAIで自動生成することができるようになります。ボタン操作で簡単にメールを作成できるので、営業工数の削減につながります。またAI営業がWebサイト・営業資料上で顧客の接客を行い、営業を介さずにアポイント設定まで行うことができます。

以上のようにWebサイトからの問い合わせ対応などの業務をAIに任せることで、人手不足を解消されます。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。しつこい営業も、ズレたコミュニケーションもなくなり、顧客体験が向上します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

まとめ

営業効率を上げる方法として、すぐに実践・活用できることに焦点を充ててご紹介しました。

まだ取り入れていない方法で、自社でもすぐに実践できる方法があれば、ぜひ現在の営業フローに取り入れてみてください。

そして、コストはかかりますが営業効率を上げるにはSFAを導入するのも一つです。

導入する目的を明確にして、しっかり活用できれば営業効率を上げる方法として、SFAは非常に有効なツールです。

以下で、SFA/CRMの入門資料をダウンロードできるため、「SFA/CRMがよくわからない」という方はぜひ読んでみてください。