いわゆる「内勤営業」とも言われるインサイドセールスは、今や企業の営業活動に欠かせない役割となってきました。

電話やメールなどを使った非対面の営業活動やアポイントの獲得のみならず、現在ではオンライン商談ツールなどを活用して実際に顧客へ提案して受注を取るフェーズまでインサイドセールスが受け持っているケースもあります。

少ないリソースで受注に至ることができたり、消費者の購買行動に合わせてスピーディーに対応できたりするインサイドセールスを、社内で立ち上げたいと検討している企業も多いのではないでしょうか。

今回は、インサイドセールス立ち上げの失敗例を参考に、成功させるためのポイントを解説します!

この記事の内容

インサイドセールスとは?

インサイドセールスは“内勤営業”とも呼ばれ、電話やオンライン会議、メールなど非対面の手段で見込み顧客とコミュニケーションを取り、関心を高めてからフィールドセールスへバトンタッチする役割を担います。

マーケティングや自らの活動で集めたリードを温め、購入意欲が十分に育ったタイミングでフィールドセールス(外勤営業)に引き渡すことで、商談化と受注率を同時に伸ばせる点が特長です。

業務を分業することで、それぞれの担当者が専門性を発揮しやすくなり、チーム全体の効率も向上します。

近年は新規開拓の重要度アップや営業DXの加速、テレワークの普及といった背景から、インサイドセールスを導入する企業が急増しています。

一方で、「どう立ち上げればいいのか分からない」「社内にノウハウがなく不安」という声も少なくありません。しかし、立ち上げの要所を押さえれば、社内リソースでも成果の出る体制を構築できます。

SDR・BDRとは

インサイドセールスには大きく分けて SDR と BDR という二つの型が知られています。

まず SDR(Sales Development Representative)は、問い合わせや資料請求、セミナー参加などで自社に興味を示したリードへフォローコールやメールを行い、課題やニーズを深掘りしながら商談の機会をつくる反響型のスタイルです。

相手がすでに関心を持っているため、要望を的確に引き出し、素早く適切な情報を届けることで商談化の確度が高まります。

一方 BDR(Business Development Representative)は、これまで接点のなかった企業に対して電話やメールで能動的にアプローチし、関心を喚起していく新規開拓型のチームです。

テレアポやアウトバウンドメールなどの役割が近く、厳密にはインサイドセールスの枠を超えて独立した組織とみなす企業も少なくありません。

関連記事:SDRとBDRの役割の違いとは?インサイドセールスの細分化・最適化とツール9選

インサイドセールス立ち上げの有用性

実際にインサイドセールスを営業活動に導入した企業は、どのような効果を実感しているのでしょうか。

MAツールの販売やマーケティングコンサルティングを行っているMtame株式会社が2019年に実施した調査によると、インサイドセールス導入企業のうち、「商談の回数がとても増えた」と回答したのは43.6%でした。

これは、従来はフィールドセールス担当者が商談・訪問の合間にリードへ連絡してアポイントを獲得していましたが、インサイドセールスを導入することでリードへのアプローチ件数を格段に増やすことができるからでしょう。

また、リードの流れがマーケティング部門→インサイドセールス→フィールドセールスというシステマチックな管理体制になることで、次の部門へ引き継ぐ際のリードの質が担保され、確度の高いリードとの商談が可能になります。

つまり、インサイドセールスの導入により、受注率の向上も期待できるのです。

更に、業務を分担することで、インサイドセールスはインサイドセールスの仕事に専念でき、フィールドセールスはフィールドセールスの仕事に専念できるため、今までは70%のリソースしかかけられなかった業務にも100%のリソースをかけられるというメリットもあります。

関連記事:インサイドセールスとは?定義から組織化・有効なツールまで完全網羅

インサイドセールス立ち上げ・構築の問題点

Mtame株式会社による調査では、インサイドセールス導入企業が感じた立ち上げの際の課題の上位は下記のようになりました。

- 1位:インサイドセールス人材の確保、教育

- 同率2位:インサイドセールス経験者がいない

- 同率2位:どのように始めたらいいかわからない

上位3つのうち、2つが「人材」に関わる課題だったのです。

実際に非対面型であるインサイドセールスはフィールドセールスとは違うスキルやナレッジが必要となるため、適切に教育をしていかなければいけません。

ツールを活用する場合は、ITリテラシーの有無や分析が得意/不得意かも加味して人材を配置する必要もあります。

また、ほとんどの日本企業では「インサイドセールスが商談を獲得して、フィールドセールスが実際に商談をして受注を取る」という営業プロセスを構築するため、インサイドセールス担当者が「売上に直結しない仕事をしている」と思ってモチベーションが下がってしまうことも。

このように、人材の適切なトレーニングとコーチングは、インサイドセールス立ち上げにあたって大きな課題になっています。

また、そもそも最初の段階で自社について詳しく分析してからでなければ、インサイドセールスを導入しても効果を感じられません。

自社の商材の特徴や現在の営業プロセスをきちんと分析し、どの業務をインサイドセールスが担当するのか、そしてどのように部署間を連携させるのかという全体像を構築しましょう。

これに伴い「インサイドセールスのKPIをどのように設定するか」ということも問題となります。

KPIを「商談の獲得数」に設定してしまうと商談の質が悪くなってしまい、フィールドセールスが訪問しても無駄足に終わってしまうことにもなりかねません。

そのため、獲得数だけでなく、クロージング率や受注金額などにもKPIを設定することで、インサイドセールスが責任を持って確度の高いリードを獲得するようになります。

インサイドセールスのKPI設定については、こちらの記事で詳しく解説しています。

関連記事:インサイドセールス(SDR)のKPI|目標設定と管理のポイントとは?

インサイドセールスのタイプとそれぞれの失敗事例

インサイドセールスは大きく分類して3つのタイプに分けることができます。

- アポイント獲得型:リードを創出・育成して初回アポイントにつなげる

- クロージング型:フィールドセールスとは分離し、インサイドセールスがクロージングまで行う

- 既存アップセル型:既存顧客への受注後のフォローアップやヒアリングを実行し、アップセル・クロスセルにつなげたり契約解除を防いだりする

これらのタイプ別の失敗例を確認してみましょう。

【アポイント獲得型の失敗例①】

今まで営業担当者がリード創出からクロージングまで行っていたが、負荷が大きいためリード創出とアポイント獲得を担当するためにインサイドセールスを導入。

ところが、引き継ぐ際の情報共有の方法を構築しないまま見切り発車してしまったことで、現場が混乱してしまった。

【アポイント獲得型の失敗例②】

インサイドセールスからの事前情報では確度はまずまずとのことで、フィールドセールスが初回商談に訪問。

しかし、リードの関心が低いような気がして詳しい話を聞いてみると、インサイドセールスから「まずはお話だけでも聞いてください」と強引にアポイントを入れられたとのこと。

インサイドセールスのKPIが「アポイント獲得数」のために起こった失敗であった。

【アポイント獲得型の失敗例③】

インサイドセールスは主に電話でリードへアプローチする営業戦略だったが、なかなか商談数が増えなかった。

電話の内容を分析してみると、セールストークばかりのトークスクリプトだったため、リードは不信感を招いてしまいアポイントに結び付いていなかった。

【クロージング型の失敗例】

大企業などの大型の契約はフィールドセールスが商談から成約までを担当し、単価が低い案件はインサイドセールスがオンライン商談などを活用して成約までを担当するという分業体制にしていた。

インサイドセールス担当者一人ひとりにも数値目標を課したために、インサイドセールスとフィールドセールスの間で対抗心が生まれてしまい、フィールドセールスに引き継ぐべき案件もインサイドセールスで処理してしまうようになった。

【顧客アップセル型の失敗例】

新商品の発売に合わせて既存顧客全員へ電話でアプローチしていたが、なかなか購入に結び付かなかった。

購入履歴を分析してみると、高価格帯の商品を購入していた顧客と低価格帯の商品を購入していた顧客に分けることができたが、それぞれのセグメントに合わせた商品提案をできていなかったために受注されなかったとわかった。

関連記事:アップセルとは?クロスセルとの違い・具体事例を解説

インサイドセールス立ち上げの5ステップ

ここでは、具体的なインサイドセールス立ち上げの方法について順を追って解説します。

1.目的設定

インサイドセールスの立ち上げで最初に手を付けるべきは、「何を解決したくて、この組織をつくるのか」を明確にすることです。

まずは自社の営業プロセスを洗い出し、「案件が滞っている工程」「伸び悩んでいる指標」を整理して、導入目的を一文で言える状態に落とし込みます。

目的を定めたら、次に扱う商材を決定します。商材が決まると、ターゲットの属性やヒアリング項目、必要な情報量が鮮明になります。そのうえで、マーケティング部門とフィールドセールスとをつなぐ導線を設計し、インサイドセールスが「見込み顧客の関心を高め、受注確度の高い商談だけを橋渡しする」役割を果たせるようにします。

ここでカギになるのが営業プロセス全体の再設計です。マーケティングの引き渡し基準、フィールドセールスへ渡すタイミングと条件を擦り合わせ、境界線を明確にしておくと、実運用後に迷いが生じません。

こうして目的‐商材‐役割を一本の線で結べば、自社にとって最適化されたインサイドセールスチーム像が見えてきます。

2.シナリオ設定

インサイドセールスの目的と役割が固まったら、次は“誰に・いつ・どのように”コンタクトするかを具体化しましょう。

アプローチ対象を決める

最初に絞り込むのはターゲットの属性や獲得チャネルです。

展示会後の来場者リスト、ウェビナー視聴者、資料ダウンロードを行った見込み顧客など、接点ごとにリードを分類し、優先度をつけます。

チャネルが限られている場合は、ホワイトペーパー公開や共同セミナー開催などのリードを増やす施策を計画しても構いません。

重要なのは“手当たり次第に架電する”状態を避け、担当者のリソースを確度の高い相手に集中させることです。

関連記事:リード獲得とは?7つの効果的な見込み客獲得方法を解説!

運用ルールを明確化する

ターゲットが決まったら、商談化までのステップをフェーズごとに定義し、誰が何を判断するかをルール化します。

たとえば「初回接触 → 課題ヒアリング完了 → BANT情報取得 → 商談化」のように段階を分け、各フェーズでヒアリングすべき項目と次フェーズへ進む条件をチェックリスト化します。

条件を数字や具体的な行動で明文化しておくと、担当者間で“押し込む”か“育成を続ける”かの判断がぶれません。営業プロセス全体を図式化し、マーケティングやフィールドセールスと共有しておくと連携もスムーズです。

「いつ」「何を」情報提供するか考える

フェーズが決まったら、各段階でどのタイミングに何を届けるかを設計します。検討ステージに合わせたコンテンツを用意しましょう。

タイミングと内容が決まったら、それを電話・メール・SNSなど複数チャネルのスクリプトに落とし込みます。

スクリプトには必須ヒアリング項目と自然な会話導線を盛り込み、質問攻めや一方的な売り込みにならないよう注意します。また、相手の温度感に応じて雑談や業界トレンドの話題を挟むなど、人間味のある対応も忘れないようにしましょう。

3.KPIの設定

ここからは、インサイドセールスを走らせ始めるフェーズで どの数字を追うか”を決めるステップに入ります。KPI が曖昧だと成果の基準がぶれ、チームの動きも散漫になりがちです。最初にしっかり設計しておきましょう。

インサイドセールスでよく使われる指標として代表的なものは「受注件数」「商談化率」「架電・メールなどの活動量」などが挙げられます。

ただし量を伸ばせば質が落ちやすく、質を極めれば母数が足りなくなるジレンマが付きまといます。

そこで、自社の商材特性や市場ポジションを踏まえ、いま最も優先すべき “量の指標” と “質の指標” をセットで選び、バランスよく並べるのが基本です。

KPI設定における注意点

ゴールとなる受注件数だけを掲げても、そこへ至る道筋がぼやけてしまいます。

たとえば「新規顧客獲得」を狙うなら、リード数 → キーマン接触率 → アポイント発生率 → 商談化率と、階段状にKPIを配置しましょう。

こうしておけば、どこで歩留まりが発生しているのかを数字で確認でき、対策を打つ場所も明確になります。

立ち上げ当初は“動かして数を集める”ことが重要ですが、チームが成熟するにつれてハードルを上げる必要があります。市場環境が変わったり、新機能がリリースされたりしたタイミングでも、KPIを見直す良いタイミングです。

定期的にレビューし、「もう達成が当たり前になった指標」は引き上げるか、あるいは別の質的指標へ置き換えることで、インサイドセールスの精度とモチベーションを同時に高めましょう。

関連記事:KPIとは?営業のKPI設定方法とKGIとの違いを簡単に解説

4.担当者の確保と配置

インサイドセールス部門を立ち上げる際は、チームを束ねるマネージャーと実務を担うメンバー双方をバランス良くそろえる必要があります。

人員の調達方法は大きく 社内異動 と 外部採用 の二択ですが、どちらを選ぶかはチームに与えたい役割や今後の成長ロードマップに合わせて判断しましょう。

たとえば、電話やメールでのフォローアップだけでなくプレクロージングまで担う設計にする場合、商材知識が深い人材のほうが見込み顧客との高度な対話をリードしやすくなります。

このケースでは、いちから経験者を採用するよりも、既存の営業担当を異動させたほうが立ち上がりが早いかもしれません。

一方、社内に適任者が不足している場合はアウトソーシングを活用する選択肢もあります。外部の専門チームに初動を委ねれば、最小限のリソースでスピーディーに運用を始められますし、並行して社内メンバーの育成に時間を投資することも可能です。

マネージャーには、KPI管理や他部門との調整だけでなく、メンバーのコーチングも求められます。活動メンバーは、トークスクリプトの改善や顧客ヒアリングの質向上を繰り返しながら、受注確度の高い商談を安定的に創出する役割を担います。

5.適したツールの選定

立ち上げの最終段階では、活動ログや顧客データを一元管理できるツールを必ず用意しましょう。

インサイドセールスは電話やメールのやり取りで得た情報を蓄積し、その後の施策に活かすことが最も重要です。ツールがあればヒアリング内容を即座に記録・分析できるため、次のアプローチシナリオを練るスピードも上がります。

さらに、マーケティングやフィールドセールスと分業している以上、データを誰でも見える状態にしておくことが欠かせません。各部門が同じダッシュボードを参照できれば、顧客の履歴を横串で追え、連携ミスを最小限に抑えられます。

反対に、スプレッドシートや個人メモだけで運用すると、情報がブラックボックス化しがちです。

リードが商談化するまでの行動ログが断片的になり、社内共有も滞るため、分業のメリットを十分に発揮できません。

したがって「正確に記録できる」「分析しやすい」「部門横断で閲覧できる」という三つの観点から、自社に合うツールを絞り込みましょう。インサイドセールスに有用なツールとして、以下の3つがあります。

SFA

SFAでは、リードの基本情報や、どのチャネルから流入してきたのか、インサイドセールスがどのような営業活動をしたのか、そしてどのような反応だったのかという情報を蓄積しておくことができるため、フィールドセールスは商談時に必要な情報を充分に得ることができます。

また、フィールドセールスが商談から受注までの行動履歴も蓄積しておけるため、インサイドセールスは

自身が創出した商談の動きを追いかけることができ、フィールドセールスが逐一フィードバックする手間や時間を省くことも可能です。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いは?意味・役割・主な機能を徹底解説

CRM

CRMは、顧客属性や過去の接点履歴を一括管理し、ロイヤルティ向上やアップセル機会の発掘に役立ちます。カスタマーサクセス部門と情報を連携すれば、契約後のフォローもスムーズに行えます。

関連記事:CRMとは?導入メリットや機能、ツールの選び方/活用例を解説

MAツール

MAツールは、ウェブ行動やメール反応を自動で解析し、見込み顧客ごとに最適なタイミングでコンテンツを配信します。

スコアリング機能でホットリードを抽出し、営業チームへシームレスに受け渡せる点が強みです。

関連記事:MA(マーケティングオートメーション)とは?意味や導入メリット・おすすめのツールを紹介

インサイドセールスの立ち上げで失敗しないためのポイント

最後に、インサイドセールスの立ち上げで失敗しないために、意識するべきポイントを解説します。

トークスクリプトやマニュアルを作成する

インサイドセールスを立ち上げる際、実際の会話内容を含めた「トークスクリプト」の策定は必須です。

策定に当たっては、社内の優秀な営業パーソンの会話内容を参考にすることをおすすめします。 しかし、同時にインサイドセールスの本来の目的を見失うことにならないように気をつけましょう。

機械的なアポイント獲得のためにトークスクリプトを利用するのではなく、まずは顧客との信頼関係構築を意識した内容を心がけましょう。

また、顧客からBANT条件をヒアリングすることも重要です。BANT条件とは、Budget(予算)・Authority(決裁権)・Needs(ニーズ)・Timeframe(検討時期)のことで、これらが揃うことで商談が前に進みやすくなります。

関連記事

部署間連携を強化する

インサイドセールスは、マーケティングから実際の商談に至るまで、幅広い領域にまたがる業務を担うため、関連部署との緊密な連携が必要不可欠です。

関係者全員で目指す目標や具体的施策の内容について、十分な意識の共有がなされていなければ、思わぬ齟齬が生じかねません。

そうした事態を未然に防ぐためにも、周辺部署との間で事前に綿密な調整を重ねることが肝心です。

関連記事:マーケティング・営業の連携の秘訣とは?メリット・トラブル解決策を解説

スモールスタートを意識する

担当者を増やすかどうかは、インサイドセールスが成果を出し始めた時点で検討すべきでしょう。

実績が伴わない状態で人手を増やせば、後々の軌道修正が困難になり、失敗のリスクが高まります。 インサイドセールスは少人数体制のほうが、PDCAサイクルを回しやすく、効率的な運営が可能です。

インサイドセールスが順調に機能するようになるまでは、小規模な体制から着実に進めていくことで、成功に繋がります。

AIエージェントツールでゼロパーティデータを蓄積・活用

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

ゼロパーティデータを活用したマーケティング活動

サードパーティーは規制がかかり始めており、ゼロパーティーデータに注目が集まっています。

ゼロパーティーデータ(Zero-Party Data)とは、顧客が自らの意思で企業やブランドに提供する情報を指します。これは、アンケートへの回答、好みや興味に関する情報、購入意向など、顧客が積極的に共有するデータです。この用語は、調査会社のフォレスターが2018年に提唱しました。

ゼロパーティーデータを活用するとより個人の興味関心が特定でき、マーケや営業に活かせる様になります。ゼロパーティーデータを取得できるツールがDealAgentです。

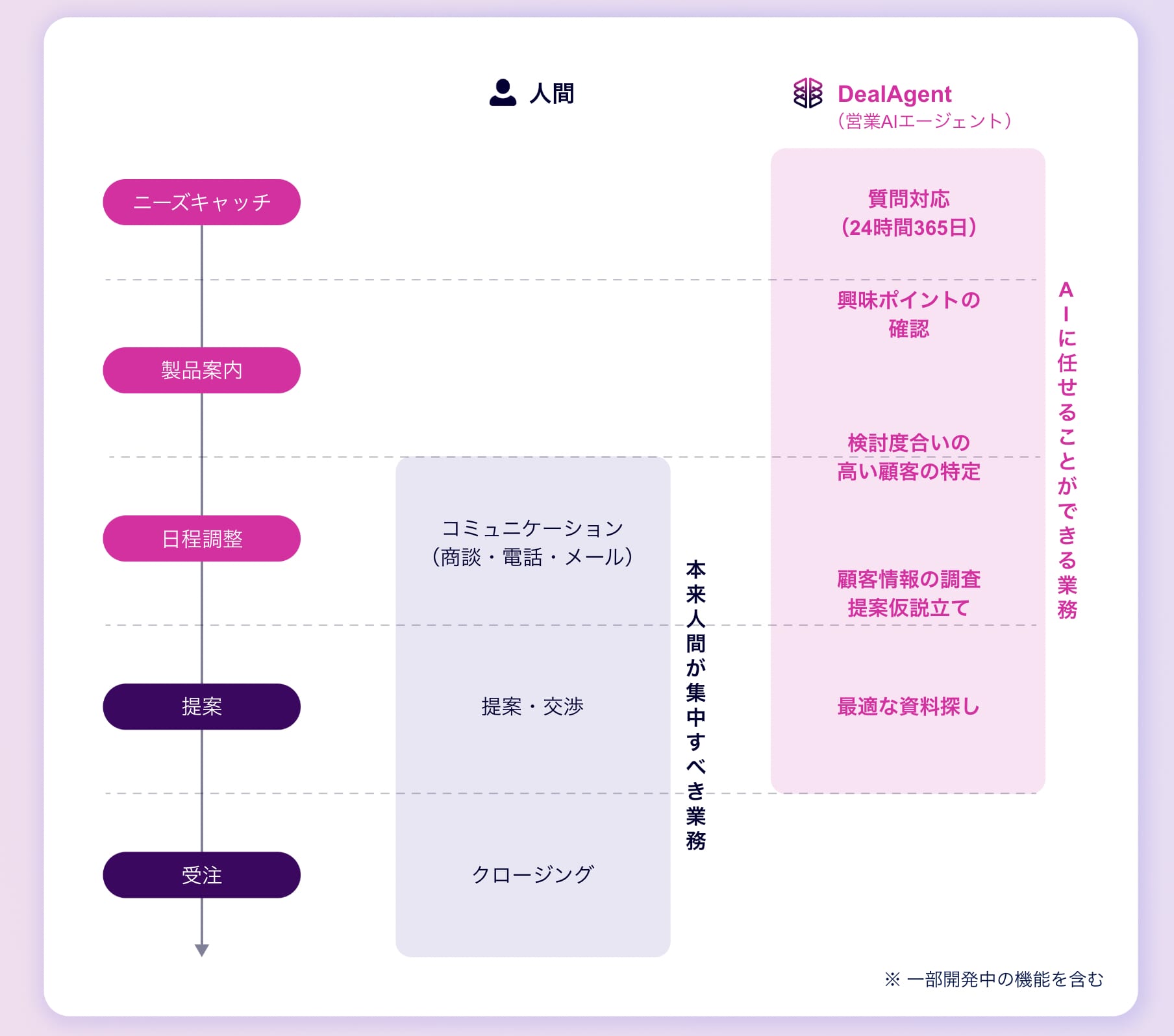

DealAgent

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。

DealAgentの特徴

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

終わりに|インサイドセールス立ち上げを成功させよう

インサイドセールス立ち上げの際には、今回ご紹介した失敗事例や成功のポイントを参考に、事前に準備をしてから立ち上げましょう。

大前提としてインサイドセールスは他の部署との情報共有や連携が欠かせないため、ツールの導入などの情報共有基盤の整備を検討し、スムーズな運用につなげてくださいね。

明日からはじめるインサイドセールス

インサイドセールスの立ち上げのポイントを紹介します。「アポイントの獲得率が低い」や「受注率が低い」といった課題別の考え方や対策まで紹介しています!

資料をダウンロードする