▶︎▶︎【無料】営業の情報共有におすすめツール概要と活用方法はこちら

営業の現場では、日々いろいろな情報が発信され、その情報を基に戦略を考えたり自身の業務に活かしたりしますよね。

有益な情報を円滑に共有することが重要となりますが、メンバーになかなか情報共有の意識が根付かずに、ツールを上手に活用できていない企業もあるかもしれません。

また、ツールを導入しすぎて煩雑化・複雑化してしまう例もあります。

この記事では、情報共有ツールの目的から活用方法、そしてどのようなツールがあるのかを説明します。

この記事の内容

営業における情報共有とは?

営業の日々は新しい案件や顧客、トラブルなどで常に変化しています。

これらの情報は電話や会議などの連絡ツールを通じて、上司やチーム、時には他の部署とも共有されます。この情報共有は組織の一員として当然のステップであり、以下にその重要性を見ていきます。

情報共有の重要性

こうした情報共有は円滑なチームワーク・人間関係を構築するだけでなく、社内外のトラブル防止・対策、組織としての判断や指示の迅速化などにも効果があるので、結果として組織の売上向上に繋がります。

ただ、どのような目的でその情報を共有するのかが曖昧なままだと、その情報共有は「形式的」なものとなってしまい、情報自体も活かされずに終わってしまいます。

特に、業務の効率化とスピードアップが売上に結び付く営業部内に焦点を当てると、次のような目的をもって情報共有をすることが必要となります。

営業の情報共有3つの目的・メリット

営業で情報を共有する目的は一体何でしょうか?情報共有には、3つの目的があります。どのような目的で行っているのか、見ていきましょう。

営業戦略の立案

日々増えていき動きのある案件を共有し、その案件や顧客についての情報を全体で把握していることで、どのような営業戦略を取っていくのか立案しやすくなります。

関連記事:営業戦略とは?目標達成のための戦略の立て方と5つのフレームワークを紹介

営業ノウハウの共有(属人化の解消)

属人化しやすい営業業務を見える化することで、個々のノウハウを応用することができます。見える化されることでブラックボックス化されていたトップ営業の動き方が可視化され、営業の標準化につながります。

関連記事:営業マニュアルの作り方|売れるマニュアルの作成手順とポイント

効率的な報連相

出先にいることが多い営業職は、上司やメンバーとなかなか顔を合わせる機会もありません。

円滑な情報共有をすることで、一から説明することなく効率的に報連相を行うことができます。

営業の情報共有を改善する方法

近年、業務フローのデジタル化が進み、様々なITソリューションを取り入れている企業が多くなってきています。

しかし、名刺管理ツール、スプレッドシート、カレンダーアプリ、グループウェアなど、部門や目的ごとに異なるツールを使用することが一般的です。これが逆に煩雑さを生み出し、全体像の把握や営業戦略の立案に支障をきたすことがあります。

以下の改善方法を取り入れることで、情報共有の煩雑さを解消し、効果的な営業活動を支援する環境を整えることができます。

統合された営業情報共有フローの確立

部門ごとに異なるツールを使用することで、情報の流れが円滑でなくなり、他部門との連携が難しくなります。

例えば、営業と開発部門が別々のプラットフォームを使用している場合、顧客のニーズやプロジェクトの進捗状況が十分に共有されず、全体の業務効率が低下します。

統合された情報フローを確立することで、効率的な情報共有が可能となります。

統一された営業プラットフォームの導入

案件や顧客情報が分散しているため、全体的な営業戦略の策定が鈍り、チャンスの損失が生じることがあります。

統一されたプラットフォームを導入し、営業活動における情報の一元化を実現することで、効果的な営業戦略の策定が可能となり、市場での競争力が向上します。

モバイル対応の情報共有手段の提供

営業職の出先での情報共有が難しく、報連相の効率が低下することが懸念されます。

モバイル対応の情報共有手段を提供することで、営業担当者は移動中やクライアント先での打ち合わせ中にも瞬時に情報を得られ、本部や他のメンバーとの即座な共有が可能となります。

営業情報共有ツールを導入する前に必要な4つのステップ

情報共有ツールを導入する前には、計画的かつメンバーにとって魅力的な仕組みを整えることが不可欠です。導入だけではなく、積極的な活用を促進するために以下のステップが考えられます。

1. 意義とメリットの共有

メンバーに対して情報共有の重要性や導入の目的を明確に伝えましょう。同時に、情報発信が彼らにもたらすメリットを強調します。例えば、情報発信によってポイントが貯まり、特典が得られる仕組みや、公開された情報の評価によってランキングが発表され、競争が生まれるなど、楽しさややりがいを感じさせる工夫が有益です。

2. モチベーション向上の仕組みの導入

例えば、情報発信に対してポイントやランキングを導入し、メンバーが自身の貢献度を可視化できるようにします。コメント欄でのやり取りや、営業のエースに対するボーナス支給など、積極的な行動が報われるしくみを整えることで、メンバーのモチベーション向上が期待できます。

3. 時間の節約と効率向上の提案

メンバーが情報共有ツールに積極的に参加するためには、手間を感じずに情報を発信できる環境が重要です。例えば、よく質問される内容をデータベースに蓄積し、メンバーが自分で検索して問題解決できるようなシステムを導入することで、彼らの時間と労力を節約する効果が期待できます。

4. 報酬や評価の導入

有益な情報の発信に対しては、報酬や評価のしくみを設けることで、メンバーの積極的な参加を促進できます。例えば、営業のエースにはボーナスを支給するなど、貢献度に対する公正な評価を行います。

関連記事:情報資産とは?具体例や営業活動に役立てるためのポイント解説

営業情報共有ツールを導入のメリット

情報共有ツールの導入にはさまざまなメリットがあります。

特に営業においては、以下のメリットが挙げられます。

円滑な営業情報共有の実現

情報共有ツールの導入により、社内全体で一貫性のある情報共有が可能となります。これにより、情報の断片化が解消され、シームレスで効率的な共有が実現します。営業チームは適切なタイミングで必要な情報にアクセスでき、業務プロセスがスムーズに進行します。

営業戦略の最適化

全体で案件や顧客情報を共有することで、営業戦略の立案が向上します。リアルタイムでの情報共有により、チーム全体が同じ情報に基づいて行動し、より効果的な戦略を構築できるようになります。これにより、機会を最大限に活用し、ビジネスの成果を最適化できます。

営業チームと他部門との連携の強化

異なる部門が同じ情報共有ツールを使用することで、組織全体での連携が円滑に進みます。営業チームと他の部門との情報の共有が容易になり、協力関係が強化されます。これにより、企業全体の目標達成に向けた協力が促進され、効果的なビジネス運営が可能となります。

社外との連携の強化

社内の営業組織だけでなく、顧客やパートナー企業と情報共有ツールを活用することでコミュニケーションを円滑にするだけでなく業務効率化にもつながります。顧客と連携を強化することで受注率を高めたり、パートナー企業との営業活動をスムーズにすることにつながります。

営業情報共有ツールをご紹介

では、具体的に情報共有ツールにはどのようなものがあるのでしょうか?

自社の特性や課題、目的に応じて、どのツールが最適なのかを比較してみてください。

営業AIエージェントツール

AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル(LLM)を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。

参考記事:営業活動で使えるAIエージェントとは?活用事例と導入までの流れを解説

AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。

- 顧客データの自動分析と優先順位付け

- 商談内容の文字起こしと分析

- 提案資料の自動生成と最適化

- リアルタイムでの商談支援とアドバイス

- 自動スケジュール調整と会議設定

- 顧客とのメールコミュニケーション自動化

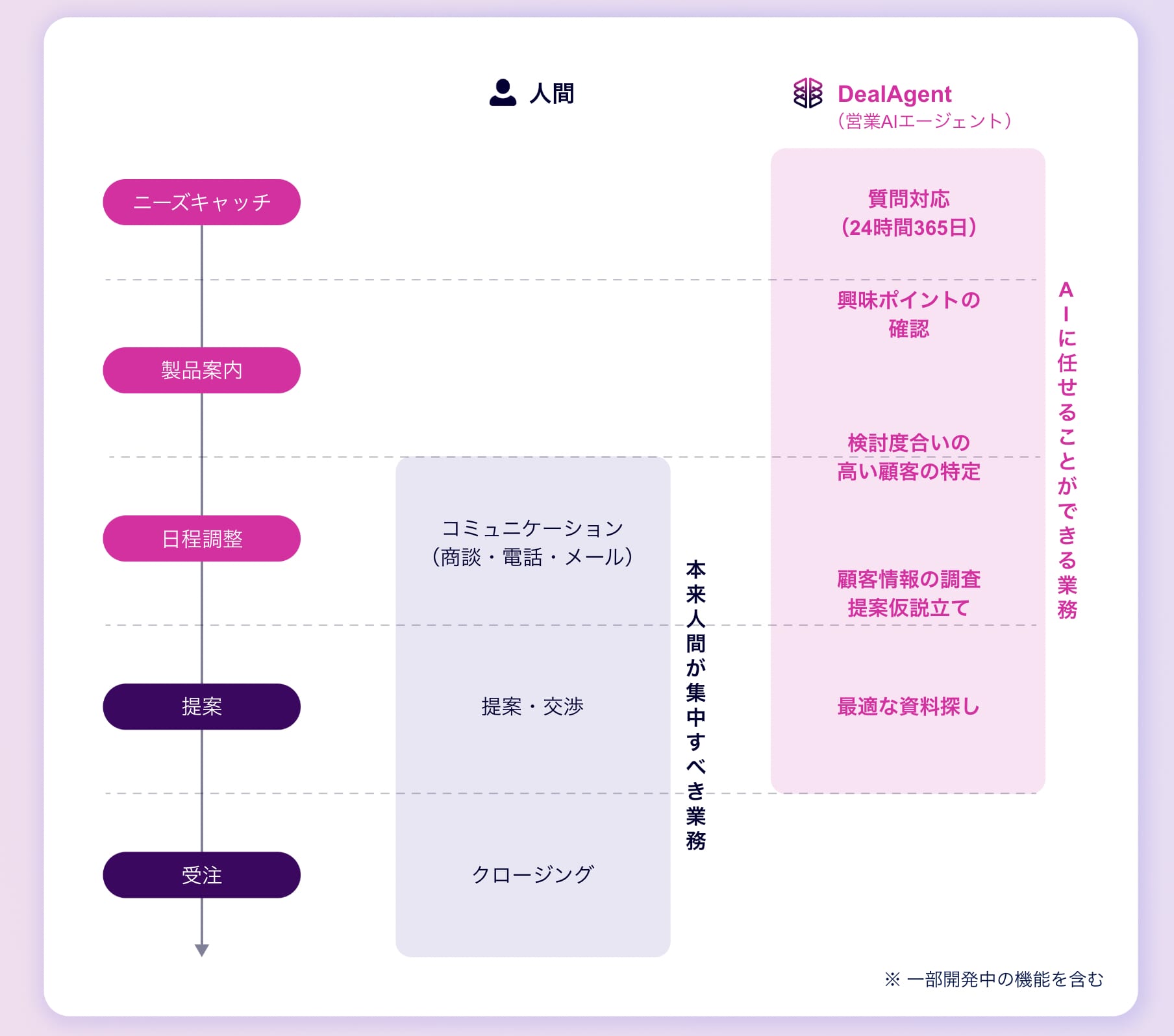

DealAgent

DealAgentは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。

DealAgentを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。

マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、DealAgentを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。

DealAgent活用の利点

- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能

- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です

- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる

- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる

- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる

顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。

分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。

公式サイト:https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai

DSR(デジタルセールスルーム)

デジタルセールスルーム(DSR)とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースのことです。

デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。

営業(売り手)は営業資料をツールで管理することができ、「あの資料はどこにあるっけ?」という状態をなくし、「ほしいコンテンツをすぐに見つけ、送れる」状態を作ることができます。

参考記事:営業資料の管理・共有で変わる受注率!資料の種類やセールステックの活用方法

Mazica DSR

Mazrica DSRは、営業と買い手(顧客)の間に発生するコミュニケーションを一元管理できる「カスタマーコラボレーションプラットフォーム」です。

営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

買い手は、より早く、楽に、知りたい情報を取得でき購買体験が向上します。営業は、より早く、確実にお客様と信頼関係を築きながら案件を受注できます。

営業管理職・営業担当・顧客にとって情報共有の無駄な手間がなくなります。

▶️▶️Mazrica DSRの資料請求・デモ・無料トライアル予約はこちら

顧客向け検討推進ページ

今までメールでバラバラでやりとりをしていた、資料・議事録・タスクなどを1ページにまとめて管理することができます。検討に必要な情報が一元化されます。

コンテンツ管理機能

組織のナレッジをシェアできる機能です。「あの資料はどこにあるっけ?」という状態をなくし、「ほしいコンテンツをすぐに見つけ、送れる」状態を作ることができます。

商談テンプレート機能

商談の進め方をチームで標準化できる機能です。商談の進め方をテンプレートに登録し、営業プロセスを標準化することができます。

インテントデータ取得

顧客の「誰が・いつ・どこに・どれくらい」興味を持っているのか、ページのアクセス状況を解析することで確認ができます。「ご検討状況はいかがですか?」をなくすことができます。

SFA/CRM自動入力

顧客向け商談ページの中に記載された内容はSFA/CRMにワンクリックで転記をすることができます。面倒な社内報告を減らすことができます。

ファイル共有ツール

ファイル共有ツールとは、資料や画像などのファイルを社内外の特定のメンバーと共有できるツールです。ファイル共有ツールを活用すると、社内外のメンバーにファイルを手軽に共有できるため、業務効率化や情報共有促進などにつながるでしょう。

ビジネスチャットツール

メールよりも使いやすく効率的で、セキュリティー面にも配慮されているのがビジネスチャットツールです。

社内SNSと間違われることも多いですが、ビジネスチャットツールはコミュニケーション・情報共有を目的としているのに対して、社内SNSは情報発信による社内ネットワーク活動を支援するものです。

また、ビジネスチャットツールはパソコン・スマホ・タブレットなどマルチデバイスに対応しているので、どのようなシーンでも利用することができます。

SFA(営業支援ツール)

SFA(営業支援ツール)は「Sales Force Automation」の略語です。

商談の進捗状況や履歴、顧客・案件の情報を一元管理し共有することができるツールです。

営業業務を効率化し、成約数や売上アップをサポートしてくれます。

その中で、情報共有を活性化するための優れたSFAツールの一例が「Mazrica Sales」です。

Mazrica Sales

「Mazrica Sales 」は、現場での使いやすさにこだわって設計されたSFA/CRM(顧客管理機能を持つSFA)です。

直感的に案件の進捗を把握できる「案件ボード」、入力負荷を軽減する外部ツール連携、AIによる受注確率の予測など、営業の生産性を高めるための機能が充実しています。

Slackを始めとするビジネスチャットツールや、Google Workspaceなどのグループウェアと連携させることができるため、案件の進捗情報や営業の活動情報のリアルタイム共有が可能です

サポート体制も充実しており、カスタマーサクセス担当者が伴走して運用定着までサポートします!

下記ページに強みや、できることをまとめておりますので、Mazrica Salesについて概要を知りたい方はぜひご覧ください。

▶︎Mazrica Sales製品ページはこちら

▶︎Mazrica Sales主要機能ページはこちら

※※無料トライアル実施中!※※

営業タスク管理ツール『Mazrica Sales』は無料でお使いいただけるプランがあります。

▶︎▶︎無料トライアルのお申込みはこちらから

グループウェア

社内・チーム内でのコミュニケーションに関するさまざまな機能が盛り込まれているのがグループウェアです。

製品によって異なりますが、スケジュール管理・共有、タスク管理・共有、ファイル共有、電子決済、掲示板でのメッセージのやり取りなどの機能が、一つのシステムで統合されています。

PRM(代理店管理)ツール

直販だけでなく代理店を活用した販売網を形成している企業も多いでしょう。そんな時に役に立つのがPRMツールです。PRMツールの活用で代理店へ一斉にお知らせができ、かつ各代理店の案件管理や売上管理も一つのプラットフォームで行うことができます。

Hiway(ハイウェイ)

Hiwayは販売パートナー(代理店)の開拓、営業連携、情報共有、コミュニケーション活性化を支援することができます。パートナービジネスの戦略立案から実行を支えるPRM(Partner Relationship Management)ツールです。

パートナービジネスの現場では、メーカーとパートナー企業の間の情報共有はメールやエクセルで個別に行われてることが多く、パートナー企業からの質問や問い合わせに対し、同じ資料や返答を何度もやりとりするケースが頻発しています。案件共有や新機能、価格改定などの重要な製品アップデート情報を、正確かつ迅速に多くのパートナー企業に伝達するのは大変手間がかかり大きな課題となっています。

これらの課題を解決するため、「パートナーポータルサイト機能」をはじめ様々な機能を実装しております。

Web会議システム | オンライン商談ツール

オンライン商談やリモートミーティングをスムーズかつ効果的に行うためのツールが、Web会議システムやオンライン商談ツールです。

これらのツールは、リアルタイムなコミュニケーションや業務効率向上を促進します。さらに、リードタイムの短縮や営業活動の可視化などのメリットがあります。

おわりに

情報共有ツールを導入することで、社内の情報共有がスムーズになり、業務が効率化されスピードアップに繋がるなどのメリットがあります。

ですが、ただツールを導入するだけでは効果を得ることは難しく、しっかりと目的や業務にあったツールを導入する必要があります。

また、ツールの活用を後押しする企業文化を作ることで、より現場のメンバーが情報共有ツールを活用するようになります。

情報共有ツールを導入する際には、目的を決めて、しっかりと定着するような文化を作るようにしましょう!

商談が停滞しないから もっと楽に、もっと売れる。Mazrica DSR紹介資料

チャット、コンテンツ管理・共有、タスク管理、顧客分析のすべてを搭載した堅牢なAll in One カスタマーコラボレーションプラットフォーム「Mazrica DSR」を紹介します。

資料をダウンロードする