SFA(営業支援ツール)運用は、導入しただけでは十分ではありません。

SFAを「使いこなせていない」「現場に定着しない」といった課題に直面し、期待していた成果を上げられないケースが後を絶たないのが現状です。

実際、SFA運用がうまくいかない理由として、現場の理解不足やツールの選定ミス、効果的な使い方が共有されていないことなどが挙げられます。

一方で、適切に運用することで、営業効率の向上や成約率の改善といった大きな成果を得ている企業も多く存在します。

本記事では、SFA運用におけるよくある失敗例を取り上げ、それを回避するためのポイントや、成功につなげる具体的な方法について解説します。

「SFAを導入したが期待通りに運用できていない」と悩む方や、「これからSFAを導入しよう」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の内容

SFAとは?

SFAとは、「Sales Force Automation」の略であり、日本語では「営業支援ツール」や「営業支援システム」と訳されます。SFAは、営業プロセスを効率化し、営業活動を自動化するために使われます。

SFAの基本機能としては、主に以下の7つが挙げられます。

- 顧客管理機能

- 案件管理機能

- 商談管理機能

- 営業プロセス管理機能

- 予実管理機能

- 行動管理機能

- スケジュール管理機能

- レポーティング機能

SFAの導入によって、営業チームはデータ入力や重複作業の時間を削減し、より受注につながる営業のコア業務に集中できるようになります。

また、誰がどの案件にどれだけ時間をかけて対応しているのかをリアルタイムで確認できるため、営業スキルの蓄積や情報共有の促進に役立ちます。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説

SFA運用が定着している状態とは

SFAの運用が「定着している状態」とは、一般的に「社内のコミュニケーションが活性化している状態」を指します。

単に営業担当者が活動データをSFAに入力し、マネジメント層が定期的に確認するだけでは十分ではありません。

それだけでなく、SFAに蓄積されたデータをもとに、社内で積極的なコミュニケーションが生まれていることが重要です。

SFAが定着している状態を実現するには、SFAに正確なデータが入力され、それが定期的に確認・活用される仕組みを整えることが不可欠です。

SFAの運用・定着のメリット

SFAの導入が多くの企業で進んでいる背景には、営業活動の効率化や属人化の防止といった具体的な課題があります。

SFAの運用・定着が進むことで、従来の営業プロセスを大幅に改善し、チーム全体のパフォーマンスを向上させることが可能です。

ここでは、SFA導入が進む3つの理由を解説します。

営業活動の効率化

営業現場では、データ入力や顧客情報の管理に多くの時間が費やされていますが、SFAを活用すればこれらの作業を自動化・簡略化できます。

たとえば、訪問記録や商談の進捗状況をSFAに登録しておくことで、営業パーソンが手動でデータを探す手間が省けるのです。

また、リモートワークなどでチームのコミュニケーションが減少しがちな状況でも、SFAを使えば「誰が」「いつ」「どのような活動を行ったか」をリアルタイムで共有できるため、チーム全体の状況を的確に把握できます。

このように、SFAは営業パーソン一人ひとりの業務効率を高めるだけでなく、チーム全体の連携を強化するツールとしても効果を発揮するでしょう。

営業スキルの向上

SFAでは、営業活動に関するデータを自動的に蓄積・分析できるため、成功事例を基にした営業スキルの向上が期待できます。

成績の良い営業パーソンの行動パターンを分析し、効率的なアプローチ方法を全員で共有することで、営業部門全体のレベルを引き上げることが可能です。

さらに、SFAの効率化によって営業パーソンに時間的余裕が生まれる点も見逃せません。データ入力や進捗管理の手間を削減することで、商談準備や自己研鑽に集中できる時間が増えます。

また、クラウド型のSFAを活用すれば、スマートフォンやタブレットを使って移動中や隙間時間に情報を入力・更新することができ、営業活動の柔軟性が向上します。

関連記事:

属人化の防止

SFAの運用・定着が進むことで、営業活動の属人化を防止できます。従来は、営業パーソン個人が抱えるノウハウや商談情報が共有されず、退職や異動によって重要な情報が失われるリスクがありました。

しかし、SFAを導入することで、顧客情報や商談内容を一元管理し、チーム全体で共有することが可能になります。

たとえば、トップセールスの提案内容や商談の進め方をデータとして蓄積すれば、他のメンバーもそれを活用して営業スキルを向上させることができます。

また、営業活動の記録を定期的に振り返ることで、課題の発見やプロセス改善のヒントを得ることも可能です。SFAによってナレッジが組織全体に広がれば、新人教育の効率化や営業部門全体の成績向上が期待できます。

属人化を防ぐことは、長期的な営業活動の安定化にもつながるのです。

関連記事:営業の属人化はなぜ起こる?4つの原因と7つの解消方法

SFA運用の失敗例

SFAは導入するだけで成果が出るのではなく、運用を定着させて活用していくことが重要です。しかし、導入後の運用で失敗してしまう営業組織も少なくありません。

それでは、具体的にどのような失敗例があるのか見ていきましょう。

設計ができない

SFAを使っていくためには、まずは設計をする必要があります。

「SFAの設計」とは、利用する機能や入力項目などを設定したり、入力時のルールを決めたりすることです。現場はどのようなタイミングで入力するのか、マネージャーはどのようにフィードバックするのか、といった運用時のフローの設計なども含まれます。

こうした設計ができていないと、いざSFAを運用しようと思っても「どの項目に入力するのかわからない」「いつ入力するのか」などと混乱を招きかねません。

しかし、初期設計をするにはまず営業現場の課題やフローを洗い出したうえで、現場担当者の意見を取り入れながら進めていかなければならず、多くの工数がかかる作業です。そもそも「どのように設計したらよいのかわからない」という企業も少なくないため、SFAを導入したのに設計ができずに失敗に終わってしまうのです。

誰も使わない

せっかく運用を開始しても、現場担当者が誰も利用してくれないケースも見受けられます。その原因は多岐にわたるのですが、主に以下のような理由が挙げられます。

- 入力項目が多すぎて面倒

- 機能が多すぎて使いこなせない

- 新たに業務フローを組む必要があるため大変

上記のように営業現場が使いにくさや不満を感じると、次第にSFAへの入力が滞っていき、誰も使わなくなるという結果に陥るのです。

関連記事:営業がSFAに入力しない原因とは?入力率を上げる4つのポイント

成果につながらない

現場がSFAへの入力を努力してくれてデータがある程度溜まっていっても、なかなか売上や利益につながらないというケースもあります。

データが蓄積されたら、そのデータを活用して営業を改善していかなければなりません。しかし、データの分析・活用の方法がわからないと、SFAは単に「データを入力する箱」としてしか機能せず、成果につながらないのです。

関連記事:SFA導入の目的とは?メリットや事例をもとに失敗しないSFA導入方法を解説

SFA運用・定着のためのチェックリスト

SFAの導入効果を最大化し、営業現場に定着させるためには、導入前から運用後に至るまで一貫した取り組みが欠かせません。

ここでは、SFA運用を着実に定着させるために確認すべき5つのポイントを解説します。

1. 導入前の設計と目的共有がなされているか

SFAを導入する前には、まず「なぜ導入するのか」「どのような課題を解決したいのか」を明確にしておく必要があります。

目的が曖昧なままでは、現場にとっても使う意義が感じられず、運用が形骸化してしまいます。

また、営業現場の業務フローを正しく把握し、それに即したシステム設計を行うことが成功の鍵です。

さらに、経営層から現場まで、導入の背景や期待される成果をしっかりと共有しておくことで、現場の理解と納得感を得やすくなります。

関連記事:SFAで解決できる課題とは?導入メリット・デメリットも解説

2. 使いやすいSFAを選べているか

SFAの運用が定着するかどうかは、「どれだけ現場にとって使いやすいか」が大きく関係しています。入力項目が過剰に多かったり、営業フローと合致しなかったりすると、すぐに使われなくなってしまいます。

どれほど高機能なツールであっても、営業担当者が直感的に使えなければ、定着せず活用が進まない可能性があります。操作性の高いツールを選ぶことで、入力の手間が減り、営業活動の記録や情報共有がスムーズになります。

結果として、データの蓄積が促進され、分析や戦略立案に役立つ精度の高い情報が得られるようになります。また、操作が複雑だと研修やサポートの負担が増え、導入コストがかさむだけでなく、現場での抵抗感も生まれやすくなります。

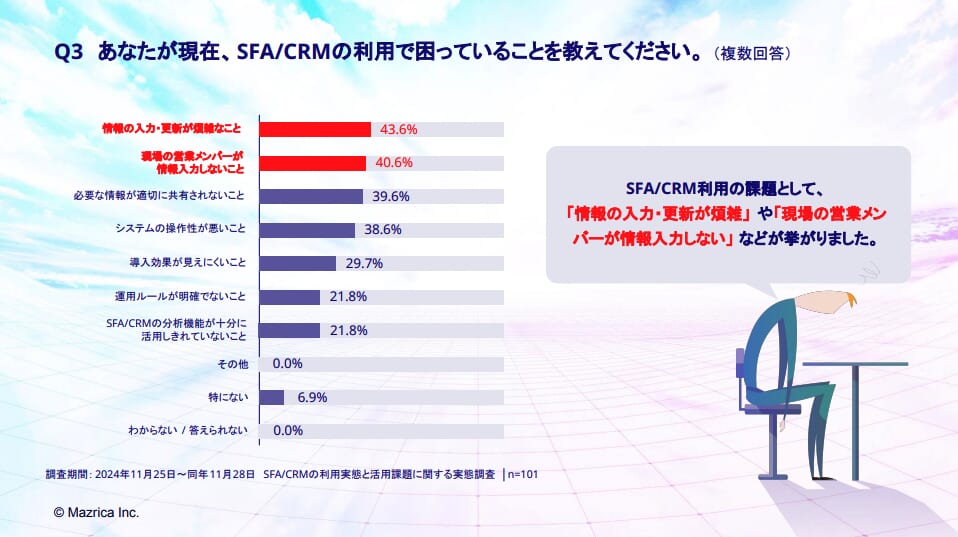

実際に、弊社が実施したSFA/CRMの利用実態と活用課題に関する調査 でも、多くの企業が 「入力のしにくさ」 を課題に感じていることが明らかになりました。

具体的には、SFA/CRMの利用課題として、43.6%の企業が「情報の入力・更新が複雑」 と回答し、40.6%の企業が「営業メンバーが情報を入力しない」 という課題を抱えていることがわかっています。

上記の図からも、多くの営業組織にとって、SFAの入力作業そのものがハードルになっていることがわかります。

そのため、SFAを最大限に活用するためには、誰でも簡単に入力、操作できるシステムを選ぶことが不可欠になります。

3. 現場への教育体制が整備されているか

新しいシステムは「教えなければ使われない」という前提に立ち、導入時には営業担当者やマネージャー向けにそれぞれ適したトレーニングを実施する必要があります。

操作方法だけでなく、「この情報を入力することでどんな価値があるのか」を理解させることが定着のポイントです。

また、よくある質問をまとめたマニュアルや、個別の相談に応じるサポート体制を整備しておくことで、現場の不安や不満を最小限に抑えることができます。

4. SFAの活用状況が定期的に確認されているか

SFAは導入して終わりではなく、「使い続けてもらう」ことが重要です。

そのためには、利用状況を定期的に確認し、入力率が下がっているメンバーにはフォローアップを行う必要があります。

また、営業会議や1on1の場でSFAのデータを活用することにより、現場の活用意識が自然と高まります。さらに、成果につながった活用事例を共有し、成功の再現性を高めることも定着促進につながります。

5. 継続的な改善が行われているか

SFAの運用は一度設計すれば終わりではありません。現場の声を定期的に拾い上げ、運用ルールや入力項目の見直し、新機能の周知などを通じて、システムが常に現場に合った状態であるように保つことが求められます。

蓄積されたデータを活用して営業プロセスそのものの改善を行うことも、SFAの本来の目的を果たすうえで欠かせない視点です。

SFA運用の3つのポイント

前章で挙げたポイントをクリアして準備が整ったら、SFA運用を始めましょう。本章では、SFAを運用していくにあたって重要なポイントを紹介します。

関連記事:SFA活用のための8つのポイント|定着しやすいSFAとは?

現場の理解を得る

SFAの効果的な運用には、営業現場の協力が不可欠です。導入の目的やメリットをしっかり伝え、積極的に使用してもらえる環境を作りましょう。

全員の理解を短期間で得るのは難しいため、導入前から現場担当者に選定プロセスへの参加や無料トライアルの利用を促し、導入前に協力関係を築くことが大切です。

できるだけ入力項目を減らす

SFAの円滑な運用のためには、現場の負担を軽減することが重要です。入力項目は必要最低限に絞りましょう。

多くのデータを取得したいと考えるかもしれませんが、入力項目が多すぎると現場の負担が増し、入力の継続が困難になります。

また、データが過多になることで、マネージャーや経営層の分析作業が煩雑化し、適切な判断ができなくなる恐れもあります。まずはスモールスタートで最小限の入力項目から始め、必要に応じて項目を追加していく方法が効果的です。

蓄積したデータを活用してメリットを伝える

SFAはデータの入力だけで成果が出るものではなく、蓄積データの活用が成功の鍵です。蓄積されたデータを分析し、営業組織や担当者の強み・弱みを可視化することで、次の営業戦略を立案し、成果につなげることができます。

また、営業担当者はデータ入力に多くの工数をかけています。データが有効活用されなければモチベーション低下の原因になりますが、データが営業成果向上に寄与していると実感できれば、入力意欲の向上につながります。

定期的にデータの活用成果を共有し、データ入力の重要性を伝えましょう。

SFA/CRMの運用定着事例

最後に、SFAの運用定着を成功させた企業事例を紹介します。

ここでは、例として当社のSFA/CRM「Mazrica Sales」の導入事例を紹介します。

▶️▶️Mazrica Salesの導入事例集の無料ダウンロードはこちら

株式会社学研スタディエ

学習塾を展開する、学研グループの株式会社学研スタディエ。本部に寄せられた新規のお問い合わせ内容を各校へと展開するのですが、その方法では営業効率が悪く、お問い合わせから入塾までに時間を要していたそうです。

さらに、各校では講師が営業も兼務しており、Excelで情報管理をしていたため引き継ぎや休眠顧客の掘り起こしなども非効率になっていました。

そこで、講師がスムーズに営業を兼務して成果を上げられるよう、シンプルで複雑すぎないMazrica Salesを採用することに。塾での運用を念頭に設計し、Mazrica Sales導入後すぐにExcelを廃止しました。

各校を回ってマニュアルを用いて使い方を説明したり、活用できていないメンバーには個別にフォローしたりしたことで、着実に運用を定着させました。

事例詳細:1年で商談件数が約1.4倍に!兼任での営業活動を支える「直感的なUI・UX」がMazrica Salesの魅力

一正蒲鉾株式会社

主に水産加工物の製造・販売を展開する一正蒲鉾株式会社の営業部門では、商談日報の管理システムをはじめとする多数の営業システムが導入され、一つひとつの入力作業や分析などに多くの工数が割かれていました。

そこで、営業現場が使いやすく、営業に関するあらゆる情報を一元管理するためにSFAを導入することにしました。Mazrica Salesは営業現場がスムーズに入力できる点や、視認性や操作性がよい点などに魅力を感じ、導入を決定。

導入後、まずは触ってみることからスタートさせ、地道に運用を進めたそうです。また、経営層への報告の際にもMazrica Salesを活用するようにし、少しずつ活用が促されていきました。

その結果、営業所内だけでなく、全国の営業所間での情報共有が活性化され、営業の成果にもつながっているそうです。

事例詳細:半年で商品採用率は約2倍に!Mazrica Sales導入で効率的かつ効果的なデータ利活用が実現

スぺラネクサス株式会社

医薬品などに使われるファインケミカルと呼ばれる付加価値が高い化学工業製品や精密化学製品などを取り扱うスペラネクサス株式会社。

以前はSFAを導入していたこともあったそうですが、なかなか運用が定着せずに失敗してしまい、結果的に営業活動は属人化していたそうです。

そうした失敗の経験を踏まえ、現場の声を取り入れながら導入を進めることに。現場の利用が期待できるSFAの要件に当てはまったのがMazrica Salesでした。

導入の目的や効果などをオンラインで説明したあと、各拠点に訪問して直接使い方を説明し、3カ月間のプレ運用を経て本格的に運用をスタートさせました。

営業現場を尊重して進めたことで運用が定着していき、営業の属人化という大きな課題の解決へと歩みを進めているそうです。

事例詳細:現場の業務に寄り添う圧倒的な使いやすさで、営業・顧客情報の集約が実現。効率的な営業活動が可能に

▶︎▶︎定着しやすく、誰でも使えて誰でも成果を出せるSFA/CRM「Mazrica Sales」の詳細はこちらから

運用・定着しやすいSFAならMazrica Salesがおすすめ

SFAは導入して終わりではなく、いかに円滑に運用していくかが重要なポイントです。

しかし、SFA運用に課題を抱えている組織が多いのも実情です。運用課題は多岐にわたりますが、その中でも「営業現場にとって使いにくい」という点が挙げられます。

Mazrica Salesは営業現場の使いやすさにこだわったSFAのため、今までSFAの運用に失敗した経験のある企業様がMazrica Salesに乗り換えて成功した事例も少なくありません。

複雑なカスタマイズや設定をする必要なくスムーズに導入でき、モバイルデバイスからのデータ入力や外部ツールとの連携によるデータ同期などで現場の負荷を軽減した運用で、着実に軌道に乗せることが可能です。

また、オプションでサポートも提供しているので、運用が心配な方には手厚くご支援させていただきます。

Mazrica Salesの詳しい情報は以下の資料で紹介していますので、ぜひダウンロードして確認してみてくださいね。

「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット

誰でも使える 誰でも成果を出せる「Mazrica Sales」の概要資料はこちらからダウンロード 次世代型営業DXプラットフォーム・SFA / CRM + MA + BI

資料をダウンロードする