顧客情報を効果的に管理できていますか?成長を支える貴重な資産である顧客情報は、適切に管理することで事業成果を大きく左右します。

しかし、「どの管理方法が最適か分からない」「現在の管理方法では限界を感じている」と悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、顧客管理の基本や目的を解説した上で、効率的に管理するための4つの方法として、「Excel」「CRM(顧客管理システム)」「SFA(営業支援システム)」「MA(マーケティングオートメーション)」の活用方法を詳しく解説します。

それぞれのツールのメリット・デメリットを比較しながら、自社の規模や課題に合った最適なツール選びの参考に、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の内容

顧客管理とは?

顧客管理とは、顧客情報を一元化し、組織全体で共有・活用することで、ビジネス成長を促進する戦略です。

顧客情報には以下のようなデータが含まれます:

- 基本情報(名前や連絡先)

- 購買履歴

- 問い合わせ履歴

- 嗜好や行動パターン

顧客管理が重要なのは、顧客ニーズを深く理解し、それに基づいた適切な対応を行うことで、企業の競争力を高められるためです。

さらに、データを活用することで、ターゲット顧客の特定や市場ニーズの把握が可能になり、より効果的なマーケティング戦略や商品改善につなげることができます。このように、顧客管理は企業の競争力強化や持続的成長に欠かせない役割を担っています。

効率的で高度な顧客管理を実現するために、「CRM(顧客管理システム)」や「SFA(営業支援システム)」などのツールを活用する方法も有効です。

関連記事:顧客データベースの作り方 CRMとエクセルでの顧客管理方法を解説

顧客管理を行う重要性

顧客管理は、新規顧客の獲得や既存顧客との関係強化に不可欠です。

新規顧客を増やすには、過去のマーケティング施策や営業活動の反応を分析し、見込み顧客の興味・関心を把握することが重要です。

そのためには、施策の履歴や顧客情報を網羅的に管理し、データを有効活用する必要があります。また、既存顧客との関係を深めるには、購買履歴や行動データを適切に管理し、一人ひとりに最適なアプローチを行うことが有効です。

ただし、顧客管理には個人情報を扱うため、セキュリティ対策を徹底し、データ漏えいや不正アクセスのリスクを防ぐことが不可欠です。

適切な顧客管理を行うことで、マーケティングの精度を高め、信頼関係を構築し、ビジネスの成長を促進できます。

顧客管理の目的

顧客管理の目的は、顧客との関係をより深く築き、ビジネスの持続的な成長を促進するために、顧客情報を整理・活用し、組織全体で一貫性のあるマーケティングや営業活動を展開することです。

これにより、顧客ニーズに応じた適切な対応が可能となり、より強固な信頼関係を構築できます。顧客管理の具体的な目的には、以下のようなものがあります。

顧客情報の効率的な管理と社内の情報共有

顧客データを一元管理することで、部門や担当者間での情報共有がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。

これにより、顧客への対応が迅速かつ正確になり、組織内の連携が強化され、全体的な業務効率の向上が期待できます。

また、必要な情報をすぐに取り出すことができ、対応漏れや重複対応といったミスが減少し、結果的に顧客満足度の向上にもつながります。

社内での情報共有が進むことで、顧客に対する統一感のあるサービス提供が可能となり、顧客からの信頼を得る基盤が築かれます。

顧客ニーズの把握

顧客の嗜好や行動パターンを詳細に分析することで、顧客が何を求めているのか、どのような期待を持っているのかを深く理解できます。

この情報を活用することで、顧客に合った商品提案やサービス提供が可能になり、より高い顧客満足を実現できます。

さらに、顧客のニーズに応じて対応を最適化することで、クレームや問い合わせの発生を防ぎ、顧客のロイヤルティを高めることができます。

顧客ごとの期待に応えることで、競争優位を築きやすくなり、長期的な関係性の構築に貢献します。

ターゲットに合わせた戦略立案

過去の施策や顧客データを基にした分析を行い、顧客の関心やニーズに適したマーケティング戦略や営業戦略を立てることが可能です。

これにより、ターゲット層に響く内容でアプローチでき、効率的に顧客獲得や顧客満足の向上が見込めます。

個々の顧客特性に合わせた戦略を展開することで、反応率やエンゲージメントが向上し、リソースの最適活用も図れます。

また、ターゲットに合わせた施策の展開により、無駄を省いた効果的な活動が実現し、マーケティングや営業の費用対効果が向上します。

関連記事:

顧客満足度とロイヤルティの向上

購買履歴や問い合わせ履歴などのデータをもとに、顧客ごとにパーソナライズドな対応を提供することで、顧客満足度が高まり、リピート購入や継続利用が促進されます。

顧客が期待するサービスを提供するだけでなく、顧客が抱える潜在的な課題やニーズを先回りして対応することで、顧客の期待を超える体験が可能になります。

こうした一貫性のある対応を続けることで、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、ロイヤルティが向上します。結果として、競合他社との差別化が図られ、長期的な関係の維持と顧客基盤の拡大が期待できます。

売上の増加と効率的な営業活動

顧客情報の一元管理と社内共有によって、見込み顧客や既存顧客に対して、適切かつタイムリーなアプローチが可能になります。

これにより、顧客に対するクロスセルやアップセルの機会が増え、売上の拡大が図られます。効率的な営業活動を行うためにも、顧客データをもとにしたターゲティングや提案が行えることで、成果を最大化しやすくなります。

また、商談内容やフォローアップの履歴を確認しながら次の行動を計画することで、成約率の向上や顧客対応の効率化も期待できます。

組織全体で顧客情報を活用することで、営業活動が一貫性を持って行われ、長期的な売上増加を支える基盤が整備されます。

顧客管理で記録すべき項目

顧客管理を効果的に行うためには、顧客に関するさまざまな情報を適切に記録し、組織内で共有・活用することが重要です。

これにより、顧客との関係が強化され、効率的なマーケティングや営業活動が可能になります。

ここでは、顧客管理で特に記録すべき項目を8つのカテゴリに分けてご紹介します。

| カテゴリ | 項目名 | 管理目的 |

|---|---|---|

| 基本情報 | 名前、会社名、所属部署、役職、電話番号、メールアドレス | 顧客とスムーズにコンタクトを取るための基礎情報 |

| マーケティング情報 | 関心分野、関心商品、参加したキャンペーンやプロモーション | 個別のニーズに応じた対応で顧客満足度やリピート率を向上させるため |

| コミュニケーション履歴 | 電話、メール、対面の履歴、顧客が取得した資料など | 過去のやりとりを把握し、適切なフォローアップや関係構築を行うため |

| 購入・取引履歴 | 購入商品、購入頻度、購入日、取引製品、支払金額 | 購買パターンや興味分野を把握し、適切なプロモーションを行うため |

| サポート履歴 | 問い合わせ内容、対応状況、サポート内容 | 問題解決の進捗を追い、顧客満足度を向上させるため |

| クレーム・トラブル履歴 | 過去のクレーム内容やトラブル対応の履歴 | 顧客不満の原因を特定し、同様の問題が発生しないように対策するため |

| 契約・取引条件 | 取引条件、契約内容、契約期間 | 契約の詳細を把握し、顧客との取引関係を維持・管理するため |

| 予算・支払い履歴 | 顧客の予算、支払い履歴 | 取引の計画や売掛金の管理、財務計画の策定に役立てるため |

基本情報

基本情報の管理はスムーズなコンタクトを実現するために重要です。

名前や会社名、所属部署、役職、電話番号、メールアドレスなどを記録し、定期的に更新することで、担当者間で最新情報を共有し、円滑な対応が可能になります。

情報が古いと連絡が取れず、対応の遅れやビジネスチャンスの損失につながるほか、誤った情報を使用することで顧客の信頼を損なう可能性があります。

マーケティング情報

マーケティング情報の管理は、顧客の関心分野や関心商品、参加したキャンペーンなどを記録し、個別のニーズに応じた対応を行うために役立ちます。

顧客の関心の変化を把握し、次回のキャンペーンやプロモーションに反映させることで、より効果的なアプローチが可能になります。

情報が古いままだと、無駄なプロモーションや関心を引かない提案が増え、効果的なマーケティングができなくなるリスクがあります。

コミュニケーション履歴

コミュニケーション履歴の管理では、過去の電話やメール、対面でのやり取り、提供した資料などを記録し、適切なフォローアップや関係構築に活用します。

やり取りの要点を簡潔にまとめ、引き継ぎを円滑に行うことで、顧客対応の質を向上させることができます。

履歴が不足していると、顧客の要望や過去の対応状況が不明確になり、連携不足によるミスや顧客からの不満を招く可能性があります。

購入・取引履歴

購入・取引履歴の管理では、購入した商品や購入頻度、取引内容、支払金額などを記録し、顧客の購買パターンや興味分野を把握して適切なプロモーションを行います。

過去のデータをもとに、リピート購入や新商品の提案を計画し、次回購入のタイミングに合わせたアプローチが可能になります。

管理が不十分だと、顧客のニーズを把握できず、売上チャンスを逃すリスクがあります。

サポート履歴

サポート履歴の記録は、問い合わせ内容や対応状況、サポート内容を明確にし、問題解決の進捗を追うことで、顧客満足度の向上につながります。

解決プロセスや対応方法を記録し、同様の対応に活用できるようにすることで、よりスムーズなサポートが可能になります。

履歴が不十分だと、同じ問題が再発しても適切な対応ができず、顧客の不満が増大し、信頼の低下につながります。

クレーム・トラブル履歴

クレーム・トラブル履歴の管理は、過去のクレームやトラブル対応の記録を残し、顧客不満の原因を特定し、再発防止策を講じるために必要です。

対応内容やその後の顧客満足度を記録し、社内で共有することで、全体のサービス向上に役立ちます。管理が不十分だと、同じ問題が繰り返され、顧客の信頼が損なわれ、ブランドイメージの低下を招くリスクがあります。

契約・取引条件

契約・取引条件の管理では、取引条件や契約内容、契約期間などを正確に記録し、取引関係を適切に維持・管理します。

契約の詳細を関係者と共有し、必要な場面で迅速に確認できる体制を整えることが重要です。契約内容に変更がある場合は速やかに更新し、誤解や更新漏れを防ぐことで、顧客との信頼関係を維持できます。

管理が不十分だと、契約条件の誤解や法的リスクが発生する可能性があります。

予算・支払い履歴

予算・支払い履歴の管理では、顧客の予算や支払い履歴を記録し、取引の計画や売掛金の管理、財務計画の策定に役立てます。

顧客の予算に応じた提案を行うために、定期的な確認を行い、支払い状況をモニタリングすることが重要です。

支払い履歴や予算の管理が不足していると、取引の滞りや未回収金の発生につながり、キャッシュフローに悪影響を及ぼすリスクがあります。

顧客管理の具体的な方法

次に、顧客管理の具体的な手順について解説します。

目的と指標を先に設計する

最初に取り組むのは「なぜ顧客情報を管理するのか」を明確にし、組織全体で合意を形成することです。

新規開拓率の向上なのか、既存顧客の解約防止なのか、狙いによって追うべき指標は変わります。

売上やLTV(顧客生涯価値)といったKGIを定め、その達成度を測る中間指標も同時に設計しておくと、後工程のシステム選定や運用ルールがぶれにくくなります。

関連記事:

データ基盤とツールを整える

目的が定まったら、次は「どの情報をどこに集約するか」を決めます。

Excel だけで回る規模なのか、CRM や SFA を導入すべきなのか、あるいはマーケティングオートメーションや BI と連携するのか、必要な拡張性を見極めてプラットフォームを選択します。

ワークフローと教育で社内に定着させる

システムを導入しただけでは顧客管理は機能しません。権限ごとの入力・承認フローを定義し、実務に合わせた画面レイアウトや通知設定まで落とし込む必要があります。

そのうえで、営業・マーケティング・カスタマーサクセスなど関係部門の担当者に対し、活用研修と運用ガイドを提供し、定着度をモニタリングします。

現場の生のフィードバックを聞き取って小さな改修を積み重ねることで、「使われる仕組み」へと育てていきます。

4. 分析と改善を行う

運用が安定したら、データを可視化して意思決定に活かすフェーズへ進みます。

商談進捗や解約兆候をリアルタイムに把握し、異常値にアラートを設定すれば迅速な対処が可能です。

また、クロスセル・アップセルの候補リストを自動抽出することで、施策の優先順位付けとリソース配分を最適化できます。

顧客管理を効果的に行うためのポイント

顧客管理を効率的に行うためには、以下の3つのポイントを意識することが重要です。

管理項目を精査する

顧客情報の入力項目は必要最小限にとどめ、定期的に見直すことが大切です。 管理項目が多すぎると、入力作業に時間がかかるだけでなく、ミスや漏れが発生しやすくなります。

情報の精度を保つためにも、過剰な項目を削減し、適切な内容のみを管理するよう心がけることが必要です。自社にとって重要な管理項目を抽出し、記録できるようにしましょう。

アプローチの優先度を定める

次に、アプローチの優先度の設定について考えてみましょう。 顧客情報をもとに、どの顧客に優先的にアプローチするかを決めることで、営業活動の効率化につながります。

例えば、過去半年以内に継続的な取引があり、紹介による新規顧客を獲得した実績がある顧客を優先するなど、明確な基準を設けることで、重要な顧客への対応を適切なタイミングで行うことが可能になります。

もし優先順位をつけずにアプローチを行うと、重要な顧客を見逃したり、対応が遅れることで機会損失につながる可能性があります。 そのため、顧客の特性や関係性をもとに、優先度を設定することが重要です。

定期的な情報の更新を行う

最後に、商談やアプローチごとの情報更新についてですが、顧客との商談やアポイントが発生した際には、その内容をすぐに記録することが望ましいでしょう。

商談の進捗や次のアクションを明確にすることで、適切なフォローアップが可能になります。 また、記録する際には更新日時を残し、最新の情報を常に把握できるようにすることも大切です。

さらに、一定期間更新されていない顧客データについては、再アプローチするのか、あるいは受注の見込みがないためデータから除外するのかを判断することも必要になります。

データの鮮度を維持することで、営業活動の精度を向上させ、適切なタイミングでアクションを起こすことができるようになります。

顧客管理におすすめのツール

顧客管理を効果的に行う方法として、自社のニーズや目的に合ったシステムを導入することが重要です。

ここでは、代表的な顧客管理システムである「Excel」「CRM」「SFA」「MA」、そして近年注目されている「DSR(デジタルセールスルーム)」の特徴とそれぞれの活用方法について解説します。

Excel

まずは、Excelでの顧客管理について解説します。

特徴

Excelは、顧客管理を簡単に始められる手軽なツールで、顧客情報の基本的な管理に適しています。

名前、連絡先、購買履歴などの顧客情報を表形式で管理し、関数を使った計算や簡単なデータ分析も可能です。顧客数が少ない企業や、中小企業が手軽に導入するケースが多く、低コストでのスタートが可能です。

メリット

- 導入コストがかからず、初期設定も不要で即座に利用可能。

- データ構造や項目を自由にカスタマイズでき、柔軟性が高い。

- 他のツールやシステムと併用がしやすく、基本的な顧客情報管理に適している。

デメリット

- データ量が増加すると管理が煩雑になり、手動での更新が必要なため非効率。

- 部門間でのリアルタイムな情報共有が難しく、セキュリティ対策も課題。

- 一元管理に限界があり、複数担当者による同時編集やデータの整合性が保ちにくい。

Excelによる顧客管理がおすすめな企業

Excelは、顧客数が少なく、シンプルなデータ管理が求められる企業や、まだ本格的な顧客管理システム導入に至らない段階の企業に適しています。

ただし、情報が増える場合や、複数の担当者で共有が必要になる場合には、他の専用システムへの移行が必要です。

関連記事:エクセルで顧客管理を行う方法|顧客リストの作り方や無料テンプレ

CRM(顧客管理システム)

次に、CRMでの顧客管理について解説します。

特徴

CRM(Customer Relationship Management=顧客管理システム)は、顧客情報を一元管理し、企業が顧客との関係を深めるために必要なシステムです。

顧客の属性情報、購買履歴、問い合わせ内容、商談の進捗状況など、さまざまな情報を統合して管理することができ、顧客ごとにパーソナライズされた対応が可能です。

また、マーケティング、営業、サポートといった複数部門での活用が可能で、部門横断的な顧客対応を支援します。

関連記事:CRMとは?導入メリットや機能、ツールの選び方/活用例を解説

メリット

- 顧客情報を一元管理でき、全社でデータをリアルタイムに共有可能

- 顧客の行動履歴や購買傾向を分析し、パーソナライズドなアプローチが可能

- 部門ごとの情報共有が容易になり、顧客満足度向上を図ることが可能

CRM活用がおすすめな企業

CRMは顧客管理の基本となるシステムで、顧客との関係性を重視し、データを基にしたマーケティングや営業活動を行いたい企業に最適です。

顧客数が多い、または顧客ごとに異なる対応が求められる場合、CRMの導入により顧客対応が効率化し、ビジネスの成長につながります。

▶▶SFA/CRM比較を効率化する資料をまずは無料でダウンロード

SFA(営業支援システム)

次に、SFAでの顧客管理について解説します。

特徴

SFA(Sales Force Automation=営業支援ツール)は、営業活動を効率化し、商談の進捗管理や営業プロセスの可視化を支援するシステムです。

営業担当者のアクションや商談内容、進行状況を記録し、見込み顧客へのフォローアップや成約率向上に役立ちます。

CRMと異なり、SFAは営業活動に特化し、営業チーム全体の活動管理と成果向上を目的としています。

関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説

メリット

- 営業活動を可視化し、営業チームのパフォーマンス向上を支援

- 見込み顧客へのフォローアップを自動化し、成約率を向上

- 営業プロセスの進捗を管理・分析し、KPI達成を促進

SFA活用がおすすめな企業

SFAは、営業活動の効率化や、成約率向上を目指す企業に向いています。

特に、商談の数が多く、フォローや進捗管理を綿密に行う必要がある場合、SFAを導入することで営業チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。

関連記事:【2025年最新】SFA(営業支援)ツールおすすめ比較10選|CRM・MAとの違いも解説

MA(マーケティングオートメーション)

次に、MAを活用した顧客管理について解説します。

特徴

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化し、見込み顧客の育成やエンゲージメントの向上を支援するシステムです。

メール配信、広告、SNSなど複数のチャネルを使って顧客の行動データを基に最適なタイミングでメッセージを配信するなど、マーケティング施策の自動化が可能です。

リードスコアリング機能により、見込み顧客の温度感を数値化し、営業部門に引き渡すタイミングを見極められます。

関連記事:

メリット

- マーケティング活動の自動化により、業務負担を軽減し、効率的にリード育成

- 顧客行動に基づいたパーソナライズドなコンテンツ配信でエンゲージメントを向上

- キャンペーンの効果測定が容易になり、データに基づいて高速で戦略修正

MA活用がおすすめな企業

MAは、見込み顧客の育成に注力し、営業チームへ適切なタイミングで引き渡しを行いたい企業に適しています。

リード数が多く、パーソナライズされた対応を自動で行いたい企業や、BtoB企業などでの導入が効果的です。

DSR(デジタルセールスルーム)

最後に、DSRでの顧客管理について解説します。

特徴

DSR(Digital Sales Room)は、顧客とのデジタルな営業活動をサポートするシステムで、商談や取引に必要な情報や資料を顧客専用のデジタルルームで共有します。

顧客はこのルームを通じて提案資料や製品デモを閲覧・ダウンロードでき、企業と顧客の間でリアルタイムなコミュニケーションが可能です。

これにより、顧客はいつでもアクセスでき、商談スピードと効率が向上します。

関連記事:デジタルセールスルーム(DSR)とは?複雑化するBtoB営業プロセスに有効な情報共有の場

メリット

- 顧客とのリアルタイムな情報共有で、迅速な商談進行とスムーズなやり取り

- 資料閲覧や反応データで顧客の関心度を可視化し、次のアクションを最適化

- 顧客が自分のペースで情報確認でき、意思決定と顧客体験を向上

DSR活用がおすすめな企業

DSRは、複雑な製品やサービスを扱う企業、商談が長期化しやすい業種(BtoBビジネスなど)に適しています。

また、複数の資料を頻繁に共有する必要がある営業チームや、顧客の関心度や購買プロセスをより深く理解したい企業には特に効果的です。

デジタル空間での営業活動を強化し、営業プロセスの効率化を図りたい企業におすすめです。

【業界別】顧客管理の目的や管理項目の事例

顧客管理は、業界ごとに異なるニーズや特性に合わせて顧客満足度の向上や業務の効率化を図るために不可欠です。

ここでは、各業界における顧客管理の目的、顧客管理項目の例について解説します。

製造業界

製造業では、顧客の注文履歴や製品使用状況を管理し、リピート受注やメンテナンスサービスの提供を最適化します。

納期管理と製造進捗の共有により、顧客との信頼関係を強化します。

管理目的

- 過去の注文履歴を基にリピートオーダーや追加注文を促進

- 製品使用状況やメンテナンス履歴を管理し、迅速なアフターサポートを提供

- 製造進捗と納期を顧客と共有し、信頼性の高いサービスを実現

項目例

- 注文履歴: 購入商品、数量、納品日

- 製品使用状況: 稼働状況、メンテナンス履歴

- 納期情報: 製造進捗、納品予定日

製造業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|カゴメ株式会社

製造業界のカゴメ株式会社では、①営業活動を正しく評価・分析するための営業活動全体の流れの可視化が出来ていない点②既存システムへ商談情報を入力しても現場のメンバーが改善を感じられない点 が課題となっていました。

解決策として、営業活動全体の流れを可視化できる「案件ボード」の機能を持ち、レスポンスタイムが早く入力の負荷が少ない顧客管理(SFA/CRM)システム「Mazrica Sales」の導入を実施、営業活動全体の流れの可視化や、入力時間の削減といった課題を解決しました。

製造業において顧客管理に関する問題を解決する方法として、「SFA/CRMの導入」があります。下記の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

関連記事:製造業がSFA/CRMを導入すべき理由とは?おすすめツールと導入事例を紹介

事例記事:顧客管理システム活用事例 – カゴメ株式会社

ITサービス業界

ITサービス業界では、導入サポートやアフターサポートの履歴を管理し、顧客の課題に迅速に対応します。サポート履歴や契約内容を基に、アップセルやクロスセル提案を行い、長期的な関係構築を図ります。

管理目的

- 導入から運用サポートまでの履歴を管理し、顧客満足度を向上

- 契約更新や追加サービス提案で、顧客維持・売上増加

- プロジェクト進捗の定期チェックで、迅速な対応を実現

項目例

- サポート履歴: 問い合わせ内容、対応履歴

- 契約内容: 契約期間、契約内容、更新日

- プロジェクト進捗: 導入状況、開発ステータス

IT業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|TIS株式会社

IT業界のTIS株式会社では、①顧客情報が各部署で分散し、組織全体での情報共有が困難であった点、②営業活動の進捗状況が可視化されておらず、営業プロセスの効率化が課題となっていました。

これらの課題を解決するために、TIS株式会社は、「現場がいかに入力しやすいか」という評価基準をメインに顧客管理ツール「Mazrica Sales」を選定・導入しました。これにより、顧客情報や営業活動の進捗状況を一元管理し、組織全体での情報共有が促進されました。その結果、営業プロセスの可視化が実現し、業務効率の向上と顧客対応の質の改善に成功しました。

事例記事:顧客管理システム活用事例 – TIS株式会社

商社業界

商社業界では、多岐にわたる商品の流通管理やサプライチェーンの進捗管理が求められ、取引先との信頼関係を強化するため、顧客管理が不可欠です。

顧客やサプライヤーごとの取引履歴や条件を詳細に管理し、効率的な業務運営と適切な提案を行うことで、顧客満足度を高めます。

管理目的

- 顧客やサプライヤーごとの取引条件や過去の実績を管理し、関係構築を強化

- 契約内容に基づいた迅速な提案や価格交渉を実現し、顧客満足度の向上を図る

- サプライチェーンの進捗と在庫管理を通じ、効率的な供給体制を確立

項目例

- 取引履歴: 取引内容、発注日、納品日、数量、取引額

- 契約内容: 契約期間、納期、支払条件

- サプライチェーン管理: 在庫状況、納期予定、流通進捗

商社業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|スペラネクサス株式会社

商社業界のスペラネクサス株式会社では、営業情報の属人化や顧客情報の管理が曖昧であることが課題となっていました。

これらの課題を解決するため、同社はSFA/CRMツール「Mazrica Sales」を導入しました。

特に、外出先からの入力を可能にするアプリや、移動中に簡単に業務報告を書ける音声認識機能など、現場の業務に寄り添う圧倒的な使いやすさが評価されました。

導入後は、営業・顧客情報の集約が実現し、効率的な営業活動が可能となりました。

事例記事:顧客管理システム活用事例 – スペラネクサス株式会社

広告・マーケティング業界

広告・マーケティング業界では、クライアントの多様なニーズやキャンペーンごとのターゲットを管理し、広告の成果を最大化します。

顧客の過去のキャンペーン履歴やパフォーマンスデータを蓄積し、次回の戦略立案に活かすことで、顧客満足度と広告効果の向上を図ります。

管理目的

- キャンペーン履歴を基に、次回の施策に適した広告プランを提案

- ターゲティングの精度を上げ、広告主のROIを最大化

- プロジェクト進捗とフィードバックの迅速な共有で、信頼関係を構築

項目例

- キャンペーン履歴: 過去の広告実施内容、成果データ

- ターゲット情報: ターゲット層の属性や反応傾向

- 広告効果測定: 広告クリック数、コンバージョン率などのパフォーマンスデータ

広告業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|株式会社ディーエムエス

広告業界でダイレクト・コミュニケーションを軸にしたサービスを展開する株式会社ディーエムエスでは、①営業情報の属人化と②情報の不可視化による営業機会の損失が課題となっていました。

こうした課題を解決するため、同社は「Mazrica Sales」を導入しました。

特に、営業活動の進捗や行動を可視化する機能により、営業チーム全体での情報共有が容易になり、効率的な営業活動が実現しました。

また、誰もが直感的に操作できるUIが現場で好評を得ており、情報の一元化とコミュニケーションの円滑化により、戦略的な顧客対応が可能となりました。

事例記事:顧客管理システム活用事例 – 株式会社ディーエムエス

金融業界

金融業界では、顧客ごとに異なるリスクプロファイルや資産状況を管理し、適切な金融商品やアドバイスを提供します。

ライフイベントに合わせた商品提案で、長期的な信頼関係の構築を図ります。

管理目的

- リスクプロファイルに基づき、顧客に最適な投資やローン商品を提供

- ライフイベントごとの資産見直しや金融商品を提案し、顧客満足度を向上

- 取引履歴を基にニーズを予測し、タイムリーなサービスを提供

項目例

- リスクプロファイル: 投資傾向、リスク許容度

- ライフイベント: 結婚、子どもの進学などの重要イベント

- 取引履歴: 預金や投資の状況、ローン履歴

金融業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|アコム株式会社

金融業界のアコム株式会社では、提携先金融機関との情報共有にタイムラグが生じ、迅速な顧客対応が難しいという課題を抱えていました。

こうした課題を解決するために、同社は「Mazrica Sales」を導入しました。

特に、営業活動の可視化とリアルタイムでの情報共有が可能な点が評価され、これにより提携先とのコミュニケーションが円滑になり、顧客への迅速な対応が実現しました。

また、進捗状況を一元管理することで、営業活動の効率化と金融機関との関係強化に成功しています。

事例記事:顧客管理システム活用事例 – アコム株式会社

不動産業界

不動産業界では、顧客の希望条件や購入後のフォローアップを行い、長期的な関係構築を図ります。

購入後のメンテナンスやリフォーム提案などを通じて、リピート契約を促進します。

関連記事:不動産向け顧客管理システム(CRM)7選|導入すべき理由・事例も解説

管理目的

- 顧客の希望条件に合った物件をタイムリーに提案し、成約率を向上させる

- 契約情報を一元管理し、迅速な対応と信頼構築を実現する

- 購入後のフォローアップやメンテナンス提案で、長期的な関係を築く

項目例

- 物件希望条件: 予算、エリア、間取りなど

- 契約情報: 契約内容、契約日、更新日

- フォローアップ履歴: 購入後の対応内容、リフォーム提案

不動産業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|オフィスナビ株式会社

不動産業界でオフィスコンサルティングを手掛けるオフィスナビ株式会社では、営業工数の増加と営業活動のブラックボックス化が課題でした。

特に、顧客情報の一元管理が難しく、進捗管理の効率化が求められていました。

こうした課題を解決するため、同社は「Mazrica Sales」を導入しました。

直感的で使いやすいUIが評価され、ITに不慣れなメンバーでもスムーズに操作できる点が決め手となりました。

また、リアルタイムでの進捗可視化が可能となり、営業活動が効率化されただけでなく、チーム内での情報共有が促進され、顧客管理体制が大幅に改善されました。

事例記事:顧客管理システム活用事例 – オフィスナビ株式会社

運輸・物流業界

運輸・物流業界では、配送ニーズや契約条件を管理し、顧客に合った配送サービスを提供します。

配送状況のトラッキング情報をリアルタイムで共有することで、顧客満足度の向上を図ります。

管理目的

- 配送履歴を管理し、顧客ごとに適切な配送プランを提供する

- トラッキング情報をリアルタイムで共有し、顧客に安心感を提供する

- クレーム対応を迅速に行い、サービス品質の向上を図る

項目例

- 配送履歴: 配送日、回数、配送先

- トラッキング情報: 配送状況、遅延状況

- クレーム履歴: クレーム内容、対応状況

運輸・物流業界での顧客管理の改善に成功した当社お客様の事例|株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート

運輸・物流業界の株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポートでは、営業情報が各担当者に依存しがちで、進捗管理の非効率性が課題となっていました。

こうした課題を解決するため、同社は「Mazrica Sales」を導入しました。

操作性の高さと、必要な機能が備わっている点が評価され、現場でもすぐに活用できるツールとして選定されました。

これにより、営業活動の可視化と効率化が実現し、組織全体での情報共有が促進され、顧客管理体制の改善に成功しています。

事例記事:顧客管理システム活用事例 – 株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート

顧客管理に関連する独自調査:大企業とスタートアップの課題とツール活用の現状

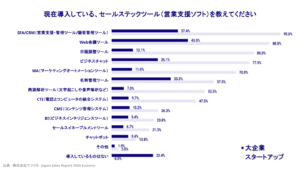

Mazrica Business Labを運営企業であるマツリカが独自調査した「Japan Sales Report 2024 Summer」では、日本の大企業とスタートアップにおける営業活動と顧客管理の課題、およびツール活用の状況が明らかになりました。

ここでは、顧客管理やツールを中心に調査結果を活かした内容をご紹介します。

顧客管理における主な課題

調査の概要

- 調査対象:大企業372社、スタートアップ80社

- 調査内容:営業組織の特徴、ツール活用状況、課題

「Japan Sales Report」によると、大企業とスタートアップで顧客管理や営業プロセスに対する課題が異なっていました。具体的には、以下の通りです。

大企業の課題

- 情報共有とナレッジ管理の不足 : 大企業は規模が大きいため、情報の一元管理が難しく、各部門やチーム間での情報共有が課題です。

- 営業現場の業務効率化 : 業務オペレーションの見直しが必要であり、特にSFAやCRMを活用した効率的な顧客管理が求められています。

スタートアップの課題

- 戦略の見直し : スタートアップは、短期的な売上目標達成と同時に長期的な戦略設計が求められています。

- データ管理と活用の最適化 : 小規模でも成長が早いため、データの集約と分析が重要視されています。

大企業とスタートアップのツール導入状況

本調査では、顧客管理ツールや営業支援ツール(SFA、CRM)の導入状況が分析されています。

特にスタートアップでは、最新のセールステックツールを積極的に導入し、営業生産性を高めているケースが多く見られました。

- SFA/CRM

大企業、スタートアップともに高い導入率を誇りますが、SFAを導入している企業の中で生産性が高い組織ほど、中間指標のモニタリングや改善のための振り返り指標を重視していることが分かりました。 - MA(マーケティングオートメーション)

見込み顧客の育成に力を入れるスタートアップで特に導入が進んでいます。スタートアップでは、デジタルツールを使ってリードを効率的に育成し、営業部門に引き渡すまでのプロセスを自動化するケースが多く見られます。 - デジタルセールスルーム(DSR)

特にスタートアップ企業では、顧客とのデジタル空間での商談や資料共有を行うDSRの導入も進んでおり、リアルタイムでのコミュニケーションにより、効率的な営業活動を実現しています。

SFA/CRM活用の成果

調査結果によると、SFA/CRMを効果的に活用している企業では、営業活動の可視化により以下のような成果が確認されています。

- 成約率向上 : 成約までのリードタイムや案件化率、失注理由の構成比率といった指標をモニタリングし、改善に役立てています。

- 顧客との関係強化 : 顧客データを元に、パーソナライズされたフォローアップを行い、ロイヤルティの向上を図っています。CRMのデータ活用により、顧客のニーズや嗜好に基づく対応が可能です。

- 業務効率化 : SFAを導入している企業では、月間受注金額や活動量などの指標を分析し、営業活動の効率化を進めています。また、スタートアップ企業では、SFAを活用して日々の営業活動をデータドリブンで改善する取り組みが一般的です。

今後の示唆

調査結果から、大企業とスタートアップでは異なる課題を抱えつつも、SFAやCRMなどの顧客管理ツールを積極的に導入し、それぞれのニーズに応じた営業プロセスの改善や顧客との関係強化を進めていることが分かりました。

顧客管理ツールを選ぶ際には、自社の営業活動の特性や成長戦略を考慮し、適切なシステムを導入することが重要です。

顧客管理を強化し、データドリブンな営業活動を行うことで、顧客満足度を向上させ、持続的なビジネス成長を実現することが期待されます。

まとめ

顧客管理は、業界ごとに異なるニーズや目的に応じて活用され、企業の成長や顧客満足度向上に欠かせない要素です。

効果的な顧客管理を実現するためには、自社の目的に合ったシステムを選定し、適切な顧客データの収集・活用が重要です。

Excelのようなシンプルな管理から、CRMやSFA、MA、さらにはDSRといった高度なシステムまで、ニーズに応じたシステムを活用することで、データに基づいた顧客対応が可能となります。

顧客情報を的確に管理し、適切なアプローチで関係性を深めることで、リピート顧客の獲得や売上の拡大を図ることができます。

顧客の期待に応え、長期的な信頼関係を築くための顧客管理は、今後も企業にとって重要な取り組みとなるでしょう。

下記ページに誰でも使えて成果を出せる次世代型SFA/CRM「Mazrica Sales」の強みや、できることをまとめておりますので、概要を知りたい方はぜひご覧ください。

SFA/CRM徹底比較8選

SFA、CRMを導入したいけど、ツールの種類がたくさんありすぎて、それぞれの特徴や自社に合ったものがわからない…という方向けに、SFA/CRMツールを8つピックアップし、それぞれの特徴をまとめてみました。

資料をダウンロードする