デジタル技術の進化とパンデミックによる社会的距離の要請により、オンラインチャネルの重要性が増し、リモートとオフラインを組み合わせたハイブリット型の営業スタイルをとる企業が多くなっています。

リモート営業を進めるためには、ITツールの活用が必須と言えるでしょう。

つまり、営業のデジタル化が急務なのです。これからのb2b営業を構築するにあたり、本記事を参考にしてみてください。

この記事の内容

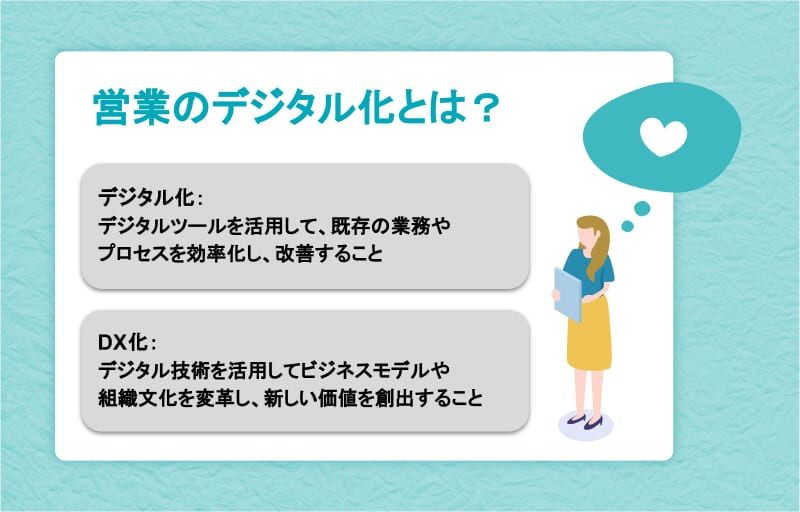

営業のデジタル化とは?

営業のデジタル化とは、デジタルツールを活用して、従来の対面や電話による営業活動を効率化し、顧客との関係構築や商談を行うことです。

具体的には、CRMシステムの利用による顧客管理、オンラインミーティングツールでの商談、データ分析による市場予測やターゲティング、SNSを通じた顧客接点の拡大などの施策が含まれます。

デジタル化により、営業プロセスはより迅速でパーソナライズされ、幅広い顧客層に効率的にアプローチできるようになります。

関連記事:デジタルセールスとは?これからの営業に必要な具体的手法とツールを紹介

デジタル化とDXの違い

デジタル化(デジタイゼーション)は、前述したとおり、デジタルツールを活用して既存の業務やプロセスを効率化し、改善することを指します。

一方、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織文化を根本から変革し、新しい価値を創出することを意味します。

従って、DXを達成するにはデジタル化ができていなければなりません。

営業のデジタル化を終えたうえで、営業DX実践のための戦略を立てられるというイメージです。

関連記事:

営業活動の課題とデジタル化が必要な理由

ここでは、企業の営業活動が直面している課題と、それにともなってデジタル化が必要な理由を解説します。

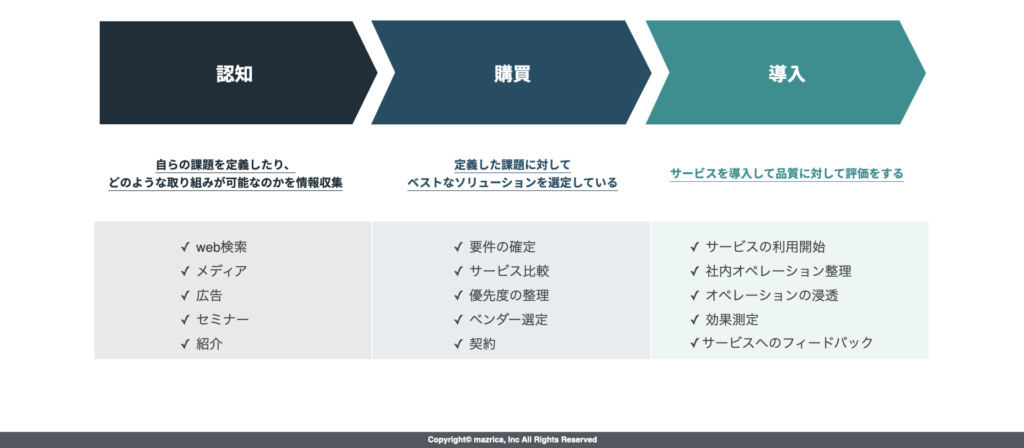

顧客の購買行動と働き方の変化

BtoB企業における購買行動は、従来の営業担当者が直接情報を提供する形から、顧客が自らインターネットで情報を収集する形へと変化しています。

多くの顧客は、営業担当者に接触する前にすでに商品の選定や絞り込みを終えている場合が増えています。 さらに、リモートワークの普及に伴い、営業活動もデジタルツールを活用したオンラインでの対応が求められています。

企業がこのような購買行動の変化に対応できなければ、競合企業に遅れを取るリスクが高まります。

そのため、SFA/CRMやMAを用いて顧客行動をデータとして取得し、Web広告やウェブサイトでのコンテンツ提供、メールやSNSを活用した情報発信など、デジタル化によって営業範囲を広げ、新規顧客層を獲得することが求められます。

顧客とのコミュニケーションもデジタル化を進めることで、より効率的に対応できます。

営業の生産性向上の必要性

無駄な時間を削減し、生産性を向上させることは企業にとって重要な課題です。

デジタル化を推進することで、顧客の選定から日程調整、商談、契約までの一連の営業プロセスを効率化することが可能です。 例えば、従来の訪問営業をオンライン営業に切り替えることで、移動や待ち時間を削減し、1日のアプローチ数を増やせます。

デジタル化を推進することで、商談の日程調整や資料送付も迅速に行え、一度の商談にかかる時間も短縮できます。

また、報告書や見積書、議事録の作成もデジタルツールを活用することで簡便化され、社内コミュニケーションの効率化が図られます。

その結果、提案内容の改善や資料のブラッシュアップにより多くの時間を割くことができます。

また、少子高齢化が進行する日本では、労働力人口の減少が今後も続く見込みです。

人手不足が深刻化する中で、一人ひとりの生産性向上に加えて、組織全体の生産性を高める仕組みづくりが求められます。

そのためには、個々の営業担当者が持つノウハウを可視化し、組織全体に蓄積するシステムの導入が必要です。

営業支援ツールを活用することで、個々の営業活動や商談のやり取りがデータ化され、営業オペレーションと成果を可視化できます。

関連記事:営業の属人化はなぜ起こる?4つの原因と7つの解決方法

意志決定速度の変化

購買行動のデジタル化によって、購入の検討から導入までのリードタイムが大幅に短縮されました。

多くの買い手は営業担当者と会う前に、すでにインターネットで商品選定や絞り込みを済ませています。

そのため、顧客にとって価値のある情報を適切なタイミングで提供することが重要です。

このような状況下で訪問日程の調整に時間をかけ、お互いのスケジュールを合わせるのに手間取っていては、顧客の購買タイミングを逃し、せっかくの商談機会を失う可能性があります。

もちろん、高額な商材やサービスでは対面での営業が求められる場合もあります。

しかし、情報提供や商談の初期段階ではオンライン商談を活用し、顧客のタイミングに合わせて迅速に対応するほうが、機会損失のリスクを抑えられます。

「2025年の崖」リスクへの対応と競争力の確保

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、2025年以降、老朽化した既存システムを使い続けることで企業がデジタル競争で敗北するリスクが指摘されています。

多くの企業は、過去に導入したシステムを長期間使用しており、その内容が複雑化し、ブラックボックス化しています。 この状況がDX(デジタルトランスフォーメーション)の妨げとなり、将来的な競争力の低下を招く危険性があります。

デジタル化は一度実施すれば終わりではなく、常に新たな技術やビジネスモデルに対応する柔軟性が求められます。 過去にデジタルツールを導入している企業でも、現場の状況や顧客ニーズに応じて、継続的な見直しと改善を図る必要があります。

最新のデジタル技術を取り入れ続けることで、競争力の低下を防ぎ、将来のリスクに備えることができます。

営業のデジタル化のプロセス

次に、デジタル化を進めるための基本的な3つのプロセスをご紹介します。

1.現状の営業プロセスを見直す

最初に、現状の営業プロセスがどうなっているのかを把握し、どこに課題があるかを明らかにします。

デジタル化に必要なツールやシステムの導入にはコストや時間がかかります。

一度にすべてをデジタル化するのではなく、自社の現状をしっかりと把握した上で、優先的に解決すべき課題を特定し、効率化できるポイントを洗い出すことが大切です。

また、営業のデジタル化は営業部門だけでなく、他の部門とも連携が必要な取り組みとなるため、事前に広い視野でメリット・デメリットを検討しておくことも重要です。

2.デジタル化の目的を明確にする

次に、デジタル化によって達成したい目的をはっきりと定めましょう。 ツールの導入そのものが目的にならないように注意が必要です。

自社が解決すべき課題や目指すべきゴールを設定することで、デジタル化が効果を発揮します。

例えば、顧客情報の管理が煩雑で、営業担当者が情報収集に時間を割いている場合、デジタル化によって情報を一元管理し、営業プロセスの効率化を図ることが目的となります。

こうした具体的な目的に対して、どれだけ効率化できるかや、どれだけ処理時間を削減できるかといった数値目標を設定することで、デジタル化の効果をより明確に評価することができます。

3.課題解決のためのツールを選ぶ

デジタル化の目的と目標が明確になったら、その課題を解決するために適切なツールを選びます。 現状と目指すべき姿とのギャップを埋めるためのツールを探すことがポイントです。

例えば、営業活動の進捗状況を可視化したい場合は、営業支援システム(SFA)の導入を検討することで、各担当者の状況や案件のステータスをリアルタイムで把握できるようになります。

営業のデジタル化を行う具体的な方法

前章ではデジタル化のプロセスについて解説しました。ここからは、営業のデジタル化の方法を紹介します。

営業プロセスをデジタル化する

営業プロセスのデジタル化によって、今までオフラインで行ってきたことに近いレベルでの営業活動が可能になります。

また、オンライン営業を導入することで移動時間などが削減され、提案内容や資料のブラッシュアップや1日のうちに対応できる顧客数の増加などのメリットも期待できます。

具体的なデジタル化施策には、以下のようなものがあります。

リード獲得のための情報発信やアプローチ

- メールマーケティング導入

- SEO強化

- WEB広告、SNS広告強化

- オウンドメディアやブログの運営

- LPやホワイトペーパーの作成

- オンランセミナー(ウェビナー)の開催

リードの育成や商談創出

- メールマーケティング

- チャットによる顧客とのやり取り

- MAによるスコアリングやマーケティングシナリオ作成

商談からクロージング

- オンライン商談

- オンライン商談用の資料や動画作成

- DSRツールの活用

- 電子契約サービス

社内の情報共有

- オンライン商談の録画や録音

- グループウェアの導入

- SFA/CRMの活用

- ツール同士の連携

バイヤーイネーブルメントの構築

企業の購買担当者たちはインターネットから必要な情報を自分自身で得られるようになり、b2bの営業担当者たちの営業トークや提案スキルの必要性が低くなってきました。

そこで、購買担当者(バイヤー)にとって有益な情報を提供することで受注を取るという動き「バイヤーイネーブルメント」の重要性が謳われるようになったのです。

バイヤーイネーブルメントでは、最適なタイミングでコンテンツを提供しなければいけません。

Demand Gen Report社のレポート内容から、b2bの購買担当者が求めているコンテンツが分かりました。

・b2bの購買担当者のうち77%が3つ以上のコンテンツを利用してから営業担当者へコンタクトをとっている

→最低でも3つ以上のコンテンツを用意しておく必要がある

・購買プロセスの各ステージで価値を感じるコンテンツは、初期では「インフォグラフィックス」「まとめ記事」、中期では「動画」「ウェビナー」、初期と中期どちらでも「電子書籍」「ビジネスブログ」、初期・中期・後期すべてで「ポッドキャスト」「ホワイトペーパー」

→購買プロセスに合わせたコンテンツを用意する必要がある

関連記事:ホワイトペーパーの作り方・書き方のコツ!マーケティングの活用事例も解説

現代の購買活動に効果的なバイヤーイネーブルメントを取り入れる際には、購買担当者にとって有益なコンテンツをバランスよく充実させる必要があります。

そのために、MAなどのセールステックを積極的に取り入れましょう。

バイヤーイネーブルメントの詳しい内容は、こちらの記事を参考にしてください。

関連記事:バイヤーイネーブルメント(Buyer Enablement)とは?BtoB営業最新トレンドを徹底解説!

セールスイネーブルメントの定着

セールスイネーブルメントとは、数値化されたデータを基にして人材の育成から営業施策の設計・実行などまでを一貫して運用する手法です。

テレワークや時差出勤などによって対面での教育ができない現在において、人材育成やコーチングなどに関してもオンライン化が急務であり、それにはテクノロジーを活用した“売れる仕組み作り”であるセールスイネーブルメントが効果的です。

具体的には、SFA/CRMに蓄積されたデータを起点として育成プログラムやコンテンツを作り、セールスイネーブルメントツールを活用してトレーニングをフォローします。

関連記事:セールスイネーブルメントとは?意味や事例・運用方法を紹介

また、オフィスに出社しないことによる他部門との連携も、ツール同士を連携させることでデータプラットフォームを整備することで解消できます。

営業をデジタル化するということはデータの入力や蓄積が加速するということでもあるので、せっかくのデータを活用するためにもセールスイネーブルメントの定着は必須でしょう。

セールスイネーブルメントツールのご紹介はこちらの記事を参考にしてください。

関連記事:セールスイネーブルメントツールおすすめ9選

ITツールを活用する

フィールドセールスが困難になるため、対面での商談ではなくオンラインでの商談が主流になります。

オンライン商談とは、文字通り、ITツールを活用してWEB上で商談を行うこと。相手の表情を見ながら話すことができるため、電話よりも格段に温度感が伝わりやすくなります。

ただし、オンライン商談を実行する場合は、特長を活用しなければうまくいきません。

オンライン商談システムには画面共有の機能があるため、積極的に資料や動画などを共有して視覚的に訴えます。オンライン商談用の資料や動画を作る必要も出てくるでしょう。

また、オンライン商談はわざわざ会議室などの場所を確保する必要がなく手軽にアポイントを取りやすいため、短時間の商談を何度か重ねて話を詰めることができます。

オンライン商談は実際に顔を合わせていないため相手の集中力も持続しないので、短時間での商談を重ねることは効果的です。しかし、毎回同じ資料を出していては意味がありません。

適切なタイミングで適切な資料を提示して話を進めていかなければいけないため、毎回新しく資料を用意する必要も出てくるでしょう。

このように、オンライン商談を導入するにあたって、今までの訪問営業ではそれほど必要としなかったITリテラシーが求められるようになるのです。

オンライン商談のコツやツール選定のポイントは、こちらの記事を参考にしてください。

営業のデジタル化に必要なツール

セールステック(営業=Sales、技術=Technology)とは営業の効率化や生産性向上のためのITツール全般を指します。

セールステックには主に7つのカテゴリーがあるとしています。

- 営業加速ツール(Sales Enablement & Acceleration)/SFA、セールスイネーブルメントツールなど

- カスタマーサポートツール(Customer Support)

- インテリジェンス・解析ツール(Intelligence and Analytics)/BI

- 顧客関係管理ツール(General CRM)/CRMなど

- 顧客体験ツール(Customer Experience)/DSRなど

- コンタクト・コミュニケーションツール(Contact & Communication)/オンライン商談ツールなど

- 人材開発・コーチングツール(People Development & Coaching)

上記のセールステックを適切なシーンで使い分けて活用することが、これからのb2b営業に求められるでしょう。

セールステックに関する詳細はこちらの記事内で解説しています。

関連記事:セールステックとは?7つのカテゴリーを解説|今後の営業に求められる4つのスキル

SFA/CRMで営業プロセスや顧客管理のデジタル化を実現

SFA(Sales Force Automation)とは、「営業支援システム」とよばれる、営業活動の情報全般をデータ化して蓄積し、分析・活用することを目的としたソフトウェアです。

CRM(Customer Relationship Management)は、「顧客関係管理」とも呼ばれ、顧客満足度の向上や、長期的に顧客との良好な関係性を維持することを目的としたシステムです。

関連記事:

SFA/CRMには

- 顧客管理機能

- 案件管理機能

- 行動管理機能

- 予実管理機能

- レポーティング機能

などの機能が搭載されているため、営業データの一元管理や営業の自動化・見える化を効率よく行うことができます。

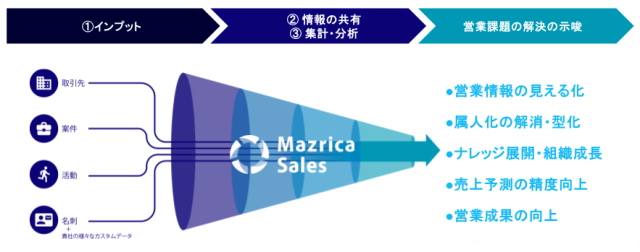

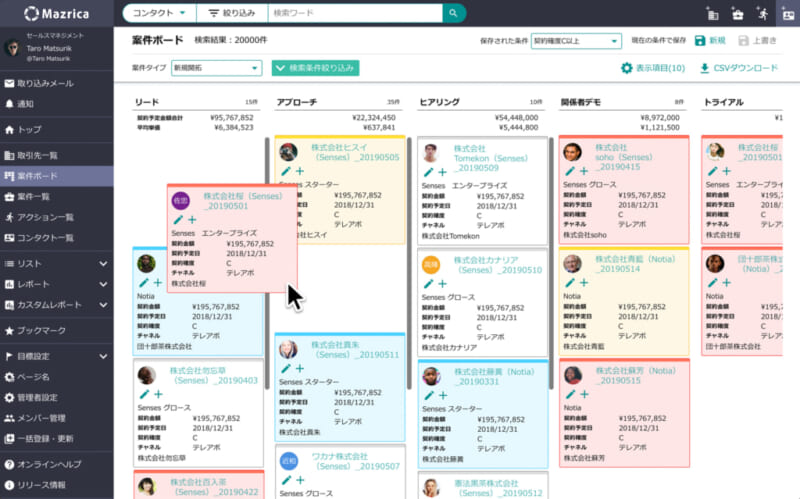

なお、クラウド型SFA/CRM(SFA機能を併せ持つCRM)である「Mazrica Sales(マツリカセールス)」は、誰でも直感的に使いこなせる画面や現場の営業活動を効率化させる機能などに特徴があります。

顧客に関する情報だけでなく、自社の営業担当者が行った営業アクションや商談内容などの情報も蓄積・分析できるため、自社の営業のボトルネックや課題の発見にもつながります。

また、成果の高い営業担当者の営業プロセスやナレッジを簡単に共有でき、社内の営業力の底上げも期待できます。

▶︎▶︎Mazrica Salesの詳細と実際の画面についてはこちらから

DSRの活用でセールスイネーブルメントとバイヤーイネーブルメントを実現

デジタルセールスルーム(DSR)とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースです。

デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。

オンデマンドでの交流を有効活用することで、クロージングを早められます。

Mazrica DSRは営業と顧客においてやり取りされる、

- 製品紹介や提案書などの資料

- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL

- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ

- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理

- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション

上記の情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト(専用Webページ)のURL一つにまとめて共有します。

Mazrica DSRのDeal Room機能で購買を促進(バイヤーイネーブルメント)

Mazrica DSRのコンテンツ&コミュニケーション一元集約するDeal Room機能を活用することでこれまでEメールのスレッド内に埋もれていた提供資料や議事録を一元集約し、さらに同じ場所でチャットができるようになります。

結果としてストックする情報とフロー(流れる)情報が統合され、短期でも中長期でもお客さまの興味関心を得続けることで単純接触効果を最大化できます。

Mazrica DSRのバイヤートラッキング機能で失注リスクを察知

Mazrica DSRのバイヤートラッキング機能(エンゲージメントレポート)の活用で、お客さま内での購買関与者の誰が、いつ、どのコンテンツに、どれくらいアクセスしていて、どんな興味と懸念点があるのかをレポーティングすることができ、上申後の棄却や最終稟議での逆転失注、コンペ負けリスクを事前排除できるようになります。DSRツールは営業活動を後押しするセールスイネーブルメントの役割も果たします。

営業のデジタル化を進める上での注意点

最後に、営業のデジタル化を進める際に気を付けるべき注意点を3つ紹介します。

デジタル化を行う目的を明確にする

デジタル化は単なるツール導入ではなく、営業プロセスの効率化や成果向上を目的とした取り組みです。目的が曖昧だと、適切なツールや運用方法を選べず、成果が出ないことがあります。

たとえば、「顧客管理を効率化する」「インサイドセールスを強化する」など具体的なゴールを設定し、それに合致したツールや戦略を選定する必要があります

営業担当者への研修やフォローを徹底する

営業現場に新しいツールやシステムを導入する際、従来のやり方に慣れた担当者が使いたがらない可能性があります。これを防ぐには、導入前にツールの利点を共有し、トレーニングを実施して使いやすさを実感してもらうと効果的です。

また、ツールの活用による成果が現れるまで継続的にサポートを提供し、モチベーションを維持する仕組みを整えることも重要です。

データの活用方法を明確にする

デジタル化によって大量のデータが収集可能になりますが、そのデータを適切に活用できなければ価値は半減してしまいます。

また、データが分散していたり分析が不十分な場合、デジタル化の恩恵が得られないリスクがあります。顧客データや商談進捗の情報を営業チーム内で共有し、戦略的な意思決定に活用する体制を整えておきましょう。

終わりに

コロナ禍以降、以前よりもセールステックが営業活動に欠かせないものになっています。

従来の営業手法だけでは限界ある昨今では、慎重かつ大胆に新しい営業体系を構築する必要があるでしょう。

b2b営業の新しいスタンダードとなるオンライン化/デジタル化を取り入れ、これからのニーズに応えられる営業組織を作りましょう。

商談が停滞しないから もっと楽に、もっと売れる。Mazrica DSR紹介資料

チャット、コンテンツ管理・共有、タスク管理、顧客分析のすべてを搭載した堅牢なAll in One カスタマーコラボレーションプラットフォーム「Mazrica DSR」を紹介します。

資料をダウンロードする